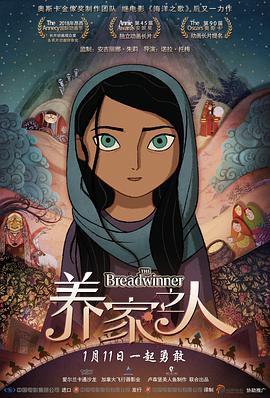

养家之人 (2017) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

The Breadwinner

8.3 (534 个评分)

导演:

诺拉·托梅

演员:

莎拉·乔德利

/

索玛·查亚

…

其它标题:

The Breadwinner

/

持家小木兰(港)

…

塔利班残酷统治下的阿富汗,平民百姓尤其是女性过着水深火热犹如地狱一般的生活。倔强的小女孩帕瓦娜(莎拉·乔德利 Saara Chaudry 配音)随父亲(Ali Rizvi Badshah 配音)外出挣钱养家,不仅目睹了父亲被昔日的学生辱骂羞辱,更和家人目击了父亲遭到非法逮捕的一幕。家中有病弱的母亲、成年的姐姐以及嗷嗷待哺的弟弟,年幼的帕瓦娜只能剪去秀发,伪装成男孩走出家门,踏上生死未卜的养家之路。在此过程中,她遇到了同样扮成男孩的昔日伙伴,也与一名沉默魁梧的塔利班分子成为朋友。当战争的阴影再度逼近时,帕瓦娜想方设法要找到下落不明的父亲,将他带回家中……

本片根据黛博拉·艾里斯的同名小说改编。

本片根据黛博拉·艾里斯的同名小说改编。