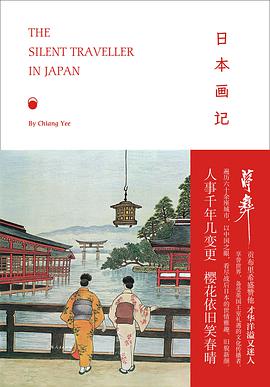

唯美派文学大师谷崎润一郎,堪称中国版的《阴翳礼赞》,在山水衣食中细品“中国趣味”

————————————————————————

“日本文坛的骄子”,多次获诺贝尔文学奖提名

钟情于“中国趣味”,两次亲自访问中国,详细描写“中国体验”

与田汉、欧阳予倩等中国文坛往来通信,促进中日文坛交流

————————————————————————

《秦淮之夜》收录了日本唯美派文学大师、多次获诺贝尔文学奖提名的作家谷崎润一郎于1918、1926年两次游历中国后,写作的游记、日记、散文等作品。这些文字生动优美、引人入胜,展现了谷崎润一郎在散文方面的独特风貌。这些游记,有的如《西湖之月》《苏州纪行》,对江南水乡的风景人物进行了唯美的描摹,反映了谷崎润一郎或者一般日本作家的趣味喜好;有的如《上海交游记》《上海见闻录》,记录下谷崎润一郎和田汉等上海新文学作家的往来细节,是了解当时中日文坛交流史的第一手材料;还有的如《中国观剧记》《中国的菜肴》《中国趣味》,从一个外国人的角度对中国当时的戏剧、美食等文化介绍、评论,这些观点可以反映当时日本人的视角,也可以加深我们对自己文化的理解并引起反思。在一定程度上,本书也是谷崎润一郎经典散文《阴翳礼赞》的补充。

————————————————————————

**日本唯美派文学大师,在中国的土地上描写“中国趣味”

谷崎润一郎是日本唯美派文学大师,也是中国读者最熟悉的日本作家之一,他以《细雪》《阴翳礼赞》《痴人之爱》等作品为中国读者熟知,其作品《细雪》《春琴抄》《刺青》等更因改编为电影而广为人知。作为一位日本作家,谷崎润一郎始终主张“中国趣味”,正如他在本书中所说:“今天我们这些日本人看起来差不多都已经完全接受了西欧的文化,而且被其同化了,但出乎一般人的想象,中国趣味依然顽强地根植于我们的血管深处,这一事实很令人惊讶。”本书中收录的中国游记,集中传达和展现了谷崎的这种“中国趣味”。

**和上海新文学作家的初识和来往,记录早期中日文坛的友好往来

本书所收录的《上海见闻录》和《上海交游记》两篇,是谷崎润一郎回忆自己1926年和上海新文学、新文艺的文化名流往来的回忆录。谷崎润一郎通过这次来往,了解了中国新文学界对日本文坛的兴趣;通过和内山书店老板的交流,记录下中国青年读者对新知的阅读兴趣情况;他还通过见面会、消寒会等活动,认识了郭沫若、谢六逸、田汉、方光焘、任矜萍等文化界名人。他们交流了中日电影、杂志、文学上的发展情况,并建立了友好的联系。这些联系极大促进了中日文化界的来往,建立了稳定的联系,后来一些日本作家就是在谷崎润一郎的介绍下来华交流访问的。

————————————————————————

明治至今的文学兴隆之中,谷崎是最豪华、最成熟的一大朵,百花之王牡丹花。

——日本作家 川端康成

这位日本文坛的骄子,完全是一个温蔼亲切而又多礼的法国风的作家,除了谈起日本文学时自然而然的在谦逊中流露出目中无人的气概外,丝毫不摆文豪的架子。

——中国文学评论家 陈西滢

谷崎润一郎对中国文化入迷,一生都不能走出这种迷恋。他是岛国上中国文化和艺术的真正意义上的专家,更是东方文明本质上的传承者和诠释者。

——中国作家 张炜