历史

记忆的性别 豆瓣

The Gender of Memory:Rural Women and China's Collective Past

9.3 (80 个评分)

作者:

[美] 贺萧(Gail Hershatter)

译者:

张赟

人民出版社

2017

- 4

20世纪五六十年代,集体化给中国农村带来了巨大变化,后世著作也对此多有研究论述。然而,中国女性,特别是农村女性,却对此鲜有发声。本书开创性地从性别研究和集体记忆的角度切入了中国当代史研究。作者用历时15年收集的口述史资料,向我们描述了陕西省某农村的72位老年妇女在20世纪五六十年代的人生变迁。通过深入分析这些被访者的人生故事,作者从女性视角出发,记载了农村社会变迁对于妇女生活产生的影响。作者让我们看到,在集体化的过程中,中国农村女性突破了小家庭的范畴,*次走向社会,融入社会。不少女性通过扫盲,获得初步知识文化,甚至获得成为农村助产士的工作机会。也有不少农村女性在集体化过程中,突破家务劳动的小圈子,进入集体劳动过程,甚至成为劳动模范,在其中获得自尊与自信的提升。集体化的过程,在某种程度上也是中国社会逐渐走向男女平等,提升妇女家庭地位和社会地位的过程。作者通过性别差异这个权力轴线,切入20世纪五六十年代中国农村的集体化,探讨了社会主义的性质以及性别在社会主义国家的重要作用。著作通过女性视角,丰富了20世纪五六十年代的历史,让我们能够更加深刻、客观地认识那一段历史。

“中间地带”的革命 豆瓣

9.3 (19 个评分)

作者:

杨奎松

山西人民出版社

2010

- 5

这是我最主要的代表作之一,是到目前为止唯一比较系统地反映了我对革命年代中共成长发展经过及其主要原因的看法的一本书。

这本书最大的阅读价值,在于它比较完整和系统地讲述了中共夺取政权的决策过程和影响其决策的种种复杂的内外因素的作用。它说明,中共革命的成功和新中国的由来,其实在很大程度上都是得益于整个世界大环境,包括俄国革命、二战及战后国际关系的改变。特别是对于正在崛起中的毛泽东来说,还离不开第二次世界大战爆发前日本入侵的影响。否则的话,接连遭遇了1927年和1934年惨重失败的中共,何以能由极度弱小而一步步壮大?原本足够强大并且统一了中国的国民党,何以会一步步削弱、瓦解,以至于无法适应战后的新形势、新条件,最终竞被中共所推翻?

这本书最大的阅读价值,在于它比较完整和系统地讲述了中共夺取政权的决策过程和影响其决策的种种复杂的内外因素的作用。它说明,中共革命的成功和新中国的由来,其实在很大程度上都是得益于整个世界大环境,包括俄国革命、二战及战后国际关系的改变。特别是对于正在崛起中的毛泽东来说,还离不开第二次世界大战爆发前日本入侵的影响。否则的话,接连遭遇了1927年和1934年惨重失败的中共,何以能由极度弱小而一步步壮大?原本足够强大并且统一了中国的国民党,何以会一步步削弱、瓦解,以至于无法适应战后的新形势、新条件,最终竞被中共所推翻?

分裂的帝国:南北朝 豆瓣

China Between Empires: The Northern and Southern Dynasties

8.2 (12 个评分)

作者:

[美] 陆威仪

/

Mark Edward Lewis

译者:

李磊

中信出版社

2016

- 10

★哈佛大学出版社“镇社之宝”哈佛中国史丛书第二卷!

★美国著名中国古代史专家陆威仪教授南北朝史新作,最新出版;★英语世界最好的南北朝史佳作,简洁清晰,通俗易懂,为大众读者阅读南北朝史首选!

★论述清晰、极具说服力,史实编排甚为有序得当:历史、宗教、科技、文学和考古相继展开,一部新颖独特、妙趣横生的史学佳作!

《分裂的帝国:南北朝》是“哈佛中国史”丛书的第二卷。从地理情况、世家大族、军事与战争、城市生活、农村生活、外部关系、亲属关系、宗教信仰、文字与文学等多个方面,全方位地展示了中国自统一的秦朝以来首个南北大分裂时期——南北朝的整体面貌,史料新颖,视角独特,是一部不可多得的南北朝史佳作。

★美国著名中国古代史专家陆威仪教授南北朝史新作,最新出版;★英语世界最好的南北朝史佳作,简洁清晰,通俗易懂,为大众读者阅读南北朝史首选!

★论述清晰、极具说服力,史实编排甚为有序得当:历史、宗教、科技、文学和考古相继展开,一部新颖独特、妙趣横生的史学佳作!

《分裂的帝国:南北朝》是“哈佛中国史”丛书的第二卷。从地理情况、世家大族、军事与战争、城市生活、农村生活、外部关系、亲属关系、宗教信仰、文字与文学等多个方面,全方位地展示了中国自统一的秦朝以来首个南北大分裂时期——南北朝的整体面貌,史料新颖,视角独特,是一部不可多得的南北朝史佳作。

剑桥中国秦汉史 豆瓣

7.8 (8 个评分)

作者:

(英)崔瑞德

/

(英)鲁惟一

译者:

杨品泉

中国社会科学出版社

1992

- 2

这部《剑桥中国秦汉史》,原为费正清、崔瑞德共任全书主编的《剑桥中国史》的第1卷,于1986年在剑桥大学出版社出版。《剑桥中国史》不是按卷次先后印行的,在这卷之前,第10、11和3卷业已先后问世,并且已经由中国社会科学院历史研究所编译室翻译出来,以《剑桥中国晚清史》、《剑桥中国隋唐史》为题出版了。现在历史所的朋友们又译成《剑桥中国秦汉史》,要我在书端写几句话,我既感欣幸,又颇为惶恐。我在秦汉史方面学力有限,本没有着笔的资格,但承鲁惟一先生盛意,在本卷出书后即行寄赠,得以成为国内最早读者之一。细绎全卷,曾将一些感想写作书评,发表在《史学情报》上,其中即呼吁赶快把这卷书翻译出来。现在经过历史所各位努力,这个愿望实现了,写一篇小序确实是我的义务。

《剑桥中国史》规模宏大,集中了西方研究中国史的许多学者的力量,本卷也不例外。全卷16章,原文多达981页,分别执笔的学者大都对章节论述的范围有长期深入的研究。例如第1章《秦国和秦帝国》的作者美国宾夕法尼亚大学退休教授卜德,30年代即已出版《中国的第一个统一者》一书;第3章《王莽,汉之中兴,后汉》的作者美国哥伦比亚大学教授毕汉斯,著有《汉朝的中兴》;第6章《汉朝的对外关系》的作者美国普林斯顿大学教授余英时,著有《汉代的贸易和扩张》;第9章《秦汉法律》的作者荷兰莱顿大学退休教授何四维,著有《秦法律残简》、《汉法律残简》;第7章《政府的结构与活动》、第12章《宗教和知识文化的背景》等的作者英国剑桥大学东方学院鲁惟一博士,著有《汉代的行政记录》、《通往仙境之路》等书,诸如此类,不遑枚举。还有的学者,如法国法兰西学院的戴密微、日本东京大学退休教授西嵨定生等,更是大家所熟悉的。因此,本卷的作者阵容在西方学术界可称极一时之选,这部书也可谓西方研究中国秦汉史的结晶。

西方对秦汉史的研究有相当长的历史。本卷《导论》对此有概括叙述,一直上溯到明清之际来华的传教士卫匡国的著作。中国的二十四史始于《史记》、《汉书》,读史者也总是从前四史入手,所以一接触中国史就是秦汉,同时秦汉在整个中国史上又有其特殊的重要位置。西方学者研究秦汉史的较多,成绩也较丰硕。看本卷所附参考文献目录,便可得到相当的印象。这部《剑桥中国秦汉史》,正是在这样的基础上加以综合和提高的。不很熟悉西方研究情况的读者,通过本卷不难知其涯略。卷中引用日本学者的论著也很多,足供读者参取。

这部书有几个特点,想在这里介绍一下。

首先是秦汉史列为《剑桥中国史》的第1卷,这一点恐怕是国内读者不易理解,而且是会有较大意见的。《剑桥中国史》的总主编序对此曾有说明,他们提到,在筹划编著这部巨著的时候,本想从中国史的开端写起,可是我国的考古发现日新月异,70年代以来更有进一步扩大的倾向,把中国史前史以至公元前第一千纪的历史面貌几乎彻底改变了,而现在还没有能把崭新的考古材料与传统的文献记载融会贯通而成公认的成果,因而全书只好从有大量可靠文献依据的秦汉开始。这种看法,和晚清以来疑古思潮的见解是有实质差别的。

《剑桥中国秦汉史》广泛引用了文献材料,而且很注意文献的辨伪和考订,这是不少西方中国学家一贯坚持的作风。大家可以看到,本卷各章中的引文,大多注意了使用经过整理校订的版本,包括中国、日本以及西方学者的各种注释。卷中图表也尽量做到有足够的文献依据。这是作者很重视文献的一种表现。

这样说,并不意味本卷的写作不重视运用考古材料。相反的,本卷不少作者都征引了中国考古学的重要成果。例如都城的发掘和一批大墓的发现,在书中好几个章节得到介绍引用。尤其是有关经济史和社会生活史的部分,涉及考古材料的地方更多。由于本卷作者有几位是秦汉简牍帛书研究的专家,他们写作的章节引用这方面材料,取得很好的效果。比如论法律时,征引云梦睡虎地秦简;论屯戍时,征引敦煌、居延等地汉简,使这些专门的研究汇合到历史的论述中去。中国的学者研究秦汉史,也是这样做的,但当前还有人在谈考古对历史研究的贡献时,总是过多地强调先秦,对秦汉考古重视不够,应该说这是不很公平的。

《剑桥中国史》规模宏大,集中了西方研究中国史的许多学者的力量,本卷也不例外。全卷16章,原文多达981页,分别执笔的学者大都对章节论述的范围有长期深入的研究。例如第1章《秦国和秦帝国》的作者美国宾夕法尼亚大学退休教授卜德,30年代即已出版《中国的第一个统一者》一书;第3章《王莽,汉之中兴,后汉》的作者美国哥伦比亚大学教授毕汉斯,著有《汉朝的中兴》;第6章《汉朝的对外关系》的作者美国普林斯顿大学教授余英时,著有《汉代的贸易和扩张》;第9章《秦汉法律》的作者荷兰莱顿大学退休教授何四维,著有《秦法律残简》、《汉法律残简》;第7章《政府的结构与活动》、第12章《宗教和知识文化的背景》等的作者英国剑桥大学东方学院鲁惟一博士,著有《汉代的行政记录》、《通往仙境之路》等书,诸如此类,不遑枚举。还有的学者,如法国法兰西学院的戴密微、日本东京大学退休教授西嵨定生等,更是大家所熟悉的。因此,本卷的作者阵容在西方学术界可称极一时之选,这部书也可谓西方研究中国秦汉史的结晶。

西方对秦汉史的研究有相当长的历史。本卷《导论》对此有概括叙述,一直上溯到明清之际来华的传教士卫匡国的著作。中国的二十四史始于《史记》、《汉书》,读史者也总是从前四史入手,所以一接触中国史就是秦汉,同时秦汉在整个中国史上又有其特殊的重要位置。西方学者研究秦汉史的较多,成绩也较丰硕。看本卷所附参考文献目录,便可得到相当的印象。这部《剑桥中国秦汉史》,正是在这样的基础上加以综合和提高的。不很熟悉西方研究情况的读者,通过本卷不难知其涯略。卷中引用日本学者的论著也很多,足供读者参取。

这部书有几个特点,想在这里介绍一下。

首先是秦汉史列为《剑桥中国史》的第1卷,这一点恐怕是国内读者不易理解,而且是会有较大意见的。《剑桥中国史》的总主编序对此曾有说明,他们提到,在筹划编著这部巨著的时候,本想从中国史的开端写起,可是我国的考古发现日新月异,70年代以来更有进一步扩大的倾向,把中国史前史以至公元前第一千纪的历史面貌几乎彻底改变了,而现在还没有能把崭新的考古材料与传统的文献记载融会贯通而成公认的成果,因而全书只好从有大量可靠文献依据的秦汉开始。这种看法,和晚清以来疑古思潮的见解是有实质差别的。

《剑桥中国秦汉史》广泛引用了文献材料,而且很注意文献的辨伪和考订,这是不少西方中国学家一贯坚持的作风。大家可以看到,本卷各章中的引文,大多注意了使用经过整理校订的版本,包括中国、日本以及西方学者的各种注释。卷中图表也尽量做到有足够的文献依据。这是作者很重视文献的一种表现。

这样说,并不意味本卷的写作不重视运用考古材料。相反的,本卷不少作者都征引了中国考古学的重要成果。例如都城的发掘和一批大墓的发现,在书中好几个章节得到介绍引用。尤其是有关经济史和社会生活史的部分,涉及考古材料的地方更多。由于本卷作者有几位是秦汉简牍帛书研究的专家,他们写作的章节引用这方面材料,取得很好的效果。比如论法律时,征引云梦睡虎地秦简;论屯戍时,征引敦煌、居延等地汉简,使这些专门的研究汇合到历史的论述中去。中国的学者研究秦汉史,也是这样做的,但当前还有人在谈考古对历史研究的贡献时,总是过多地强调先秦,对秦汉考古重视不够,应该说这是不很公平的。

梁启超与中国思想的过渡(1890-1907) 豆瓣

作者:

张灏

译者:

崔志海

/

葛夫平

江苏人民出版社

1995

- 1

《梁启超与中国思想的过渡(1890-1907)》一反“西方的冲击”这一研究模式存在的偏颇,强调了中国文化传统在面临外部冲击时所具有的活力。作者张灏通过支1890-1907年过渡时代梁启超思想的研究,详细考察了中西思想在很多领域内的相互影响,勾画出它们在梁启超思想发展中所起的作用指出梁启超塑造的一代“新民”,与现代中国之间的联系,要比五四“新青年”更具有代表性。《梁启超与中国思想的过渡(1890-1907)》不愧为继李文森之后国外研究梁启超思想的又一力作。

历史三调 豆瓣 谷歌图书

History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience, and Myth

9.3 (18 个评分)

作者:

柯文

译者:

杜继东

江苏人民出版社

2005

历史是什么?到底应该如何看待历史?人们经历的历史、历史学家笔下的历史和神话化的历史三者之间存在什么样的互动关系?本书以义和团运动为例,对上述问题进行了如此探讨和解释:第一部分是历史学家笔下的义和团运动的史实,以叙事为主;第二部分考察直接参与义和团运动的中外各类人物当时的想法、感受和行为,指出他们对正在发生之事的看法与后来重塑历史的历史学家的看法大为不同;第三部分评述在20世纪初中国产生的关于义和团的种种神话。作者认为,就上述三条认识历史的不同途径而言,后两条途径对普通读者具有更大的说服力和影响力。作为时间的义和团,代表的是对过去的一种特殊的解读;作为神话的义和团,代表的是以过去为载体对现在进行的一种特殊的解读,对现在仍发生深刻的影响。

五四的另一面 豆瓣

作者:

杨念群

上海人民出版社

2019

- 4

☆ 著名历史学家杨念群教授,《何处是“江南”?》之后,另辟新径之作——

跨政治史、社会史、思想史、文化史等多元领域,融入对五四重要议题的全新思考,展现最为新锐的史学前沿研究。

☆五四一百周年纪念热潮中的理智冷静之作——

有意淡化纪念五四的仪式感,反对老调重弹、拘泥旧话题的“纪念史学”套路。

☆重新定位五四,发现斑 驳多彩、异常复杂的历史真相——

把五四放在由清末变革,到民初社会革命,直至20世纪40年代的历史长程中,进行重新定位。将五四视为上承民初政治改革危机,下启社会变革风潮的重要历史环节。以关注历史运动的动态视角,呈现五四丰富的意义。

☆探索五四的另一面:社会变革风潮——

创造性地指出,五四除了是一场“政治事件”和一种“个人自由觉醒”外,它掀起的社会变革风潮也不容忽视,甚至深刻地影响着中国人的精神世界;深究五四时期“社会”观念如何产生,各类社会改造组织纷纷涌现的原因,发掘长期为人忽视的重要历史遗产。

☆关注中国近代知识分子的命运与抉择——

以康有为、梁启超、胡适和毛泽东为代表,勾勒出不同类型中国近代知识群体的面貌。从近代知识人不同活动区域和地方思想传承路线的角度,比较他们在思想和行动上产生的差异。

☆纵贯古今,理清中国现代历史转型的内在逻辑,发现有生命力的中国传统价值——

将五四前后涌现的各种概念、主义、思潮,置于中国具体的历史状况中进行分析,以此剖析五四后兴起的各类“主义”的思想来源,并考察它们和传统价值之间的关系。

☆五四研究面面观——

清晰梳理、有力反思既往各流派五四研究的各种观点。分析不同研究观点的形成原因,解码隐藏在观点背后的不同意识形态动机。

☆拓宽研究视野,重新思考政治史的活力——

充分考虑政治与各类社会文化因素的关联;尝试打通“思想”争论与基层实践的关系,探寻群体政治行动的逻辑。

---------------

本书引入了五四的社会改造面相,指出当时涌现出的各种“社会改造”构想是五四运动的有机组成部分。作者将五四看作一场具有多维试验角度的社会文化运动,同时,通过把五四发生及延续的时段拉长至20世纪40年代,深度考察了五四一代成长起来的“新青年”面对各种时势变迁做出的反应和抉择。

----------------

杨念群称自己“不守‘家法’”,实际上是他刻意创新已经成为了习惯。

——《新京报》

对已构成中国生活常识的部分历史观提出质疑和修正,想办法克服一种刻板僵化的认识,激活鲜灵的思想,是杨念群一贯的追求。

——《南风窗》

在中国史学界里,杨念群一直是个“时髦”人物……他身体力行地倡导“多学科对话”,探索一条把西方社会科学理论和中国史学研究相结合的新路径。

——《南方人物周刊》

跨政治史、社会史、思想史、文化史等多元领域,融入对五四重要议题的全新思考,展现最为新锐的史学前沿研究。

☆五四一百周年纪念热潮中的理智冷静之作——

有意淡化纪念五四的仪式感,反对老调重弹、拘泥旧话题的“纪念史学”套路。

☆重新定位五四,发现斑 驳多彩、异常复杂的历史真相——

把五四放在由清末变革,到民初社会革命,直至20世纪40年代的历史长程中,进行重新定位。将五四视为上承民初政治改革危机,下启社会变革风潮的重要历史环节。以关注历史运动的动态视角,呈现五四丰富的意义。

☆探索五四的另一面:社会变革风潮——

创造性地指出,五四除了是一场“政治事件”和一种“个人自由觉醒”外,它掀起的社会变革风潮也不容忽视,甚至深刻地影响着中国人的精神世界;深究五四时期“社会”观念如何产生,各类社会改造组织纷纷涌现的原因,发掘长期为人忽视的重要历史遗产。

☆关注中国近代知识分子的命运与抉择——

以康有为、梁启超、胡适和毛泽东为代表,勾勒出不同类型中国近代知识群体的面貌。从近代知识人不同活动区域和地方思想传承路线的角度,比较他们在思想和行动上产生的差异。

☆纵贯古今,理清中国现代历史转型的内在逻辑,发现有生命力的中国传统价值——

将五四前后涌现的各种概念、主义、思潮,置于中国具体的历史状况中进行分析,以此剖析五四后兴起的各类“主义”的思想来源,并考察它们和传统价值之间的关系。

☆五四研究面面观——

清晰梳理、有力反思既往各流派五四研究的各种观点。分析不同研究观点的形成原因,解码隐藏在观点背后的不同意识形态动机。

☆拓宽研究视野,重新思考政治史的活力——

充分考虑政治与各类社会文化因素的关联;尝试打通“思想”争论与基层实践的关系,探寻群体政治行动的逻辑。

---------------

本书引入了五四的社会改造面相,指出当时涌现出的各种“社会改造”构想是五四运动的有机组成部分。作者将五四看作一场具有多维试验角度的社会文化运动,同时,通过把五四发生及延续的时段拉长至20世纪40年代,深度考察了五四一代成长起来的“新青年”面对各种时势变迁做出的反应和抉择。

----------------

杨念群称自己“不守‘家法’”,实际上是他刻意创新已经成为了习惯。

——《新京报》

对已构成中国生活常识的部分历史观提出质疑和修正,想办法克服一种刻板僵化的认识,激活鲜灵的思想,是杨念群一贯的追求。

——《南风窗》

在中国史学界里,杨念群一直是个“时髦”人物……他身体力行地倡导“多学科对话”,探索一条把西方社会科学理论和中国史学研究相结合的新路径。

——《南方人物周刊》

失落的一代 豆瓣

8.2 (19 个评分)

作者:

[法] 潘鸣啸

译者:

欧阳因

中国大百科全书出版社

2010

- 1

对中国上山下乡运动的全方位研究

当代中国史研究的重要一章

本书从思想理论的角度,对上山下乡运动的兴衰进行了最系统深刻的剖析。

本书是西方学者研究中国知青史的精审之作。

1966年中国掀起“文化大革命”,学校停课,城镇中学生先“闹革命”,当红卫兵,后被遣送到农村去。据统计,1968至1980年间的下乡人数,大约有一千七百万。这场有组织的大规模人口迁移,是一场彻底的政治运动,名为“上山下乡运动”,在世界或在中国来看,都是史无前例的。这场运动对整整这一代城镇青年产生了深远的影响。不仅打乱了他们的生活秩序,使他们失去了受教育的机会,而且影响他们的家庭,以及整个城市社会,甚至农村社会。这整一代人可以被称作“失落的一代”。

本书揭示了发起这场运动的领导人公开或隐蔽的动机,与他们为达到目的所使用的手法,同时分析了他们的这些决定在整个社会上所引致的后果。本书也探讨了下乡运动进行了二十多年(包括“文化大革命”前小规模的运动),为何会在1980年突然寿终正寝,并且研究了这场运动在中国社会、政治及经济上留下了什么印记,以及它在中国当代历史上应该占一个什么位置。

本书对中国的上山下乡运动作了全方位研究,指出其动因不仅在经济人口方面,也在政治方面,论述之广泛,分析之深入,构成了当代中国史研究重要的一章。

徐友渔,中国社会科学院研究员

作者是第一位用中文在中国发表知青问题论文的西方学者,是第一位深入到知青中并且从事知青研究的西方学者,同时还是唯一一位几十年如一日始终以研究知青问题为己任的西方学者。

刘小萌,知青史专家

作者是法国汉学家,却对中国当代历史有极为准确的洞察。作为同龄人,他对于中国知青的命运既有深切的同情理解,又有立足国际视角的冷静分析。我也是当年的知青,对此书颇为认同和喜爱。

丁东,书评人

这本书以翔实的资料及充分的论据阐释了当年发生的令人心寒的历史事实。

Andre Laliberte, China Quarterly

中国知识青年上山下乡运动虽为一重要事件,但却远不如红卫兵造反那么广为人知。如今,潘鸣啸终于为我们完成了一本含有确凿证据的学术论着。

Lucien Bianco, China Perspectives

眼前这本巨作汇集了曾经经历过那悲惨时期的各路英雄的面谈记录,对纷繁杂陈的中国资料抽丝剥茧寻根究底,经过长期酝酿,最终给我们清晰地勾画出“文化大革命”的一个不可忽略的重要侧面。

Marie-Claire Bergere, Vingtieme Siecle

当代中国史研究的重要一章

本书从思想理论的角度,对上山下乡运动的兴衰进行了最系统深刻的剖析。

本书是西方学者研究中国知青史的精审之作。

1966年中国掀起“文化大革命”,学校停课,城镇中学生先“闹革命”,当红卫兵,后被遣送到农村去。据统计,1968至1980年间的下乡人数,大约有一千七百万。这场有组织的大规模人口迁移,是一场彻底的政治运动,名为“上山下乡运动”,在世界或在中国来看,都是史无前例的。这场运动对整整这一代城镇青年产生了深远的影响。不仅打乱了他们的生活秩序,使他们失去了受教育的机会,而且影响他们的家庭,以及整个城市社会,甚至农村社会。这整一代人可以被称作“失落的一代”。

本书揭示了发起这场运动的领导人公开或隐蔽的动机,与他们为达到目的所使用的手法,同时分析了他们的这些决定在整个社会上所引致的后果。本书也探讨了下乡运动进行了二十多年(包括“文化大革命”前小规模的运动),为何会在1980年突然寿终正寝,并且研究了这场运动在中国社会、政治及经济上留下了什么印记,以及它在中国当代历史上应该占一个什么位置。

本书对中国的上山下乡运动作了全方位研究,指出其动因不仅在经济人口方面,也在政治方面,论述之广泛,分析之深入,构成了当代中国史研究重要的一章。

徐友渔,中国社会科学院研究员

作者是第一位用中文在中国发表知青问题论文的西方学者,是第一位深入到知青中并且从事知青研究的西方学者,同时还是唯一一位几十年如一日始终以研究知青问题为己任的西方学者。

刘小萌,知青史专家

作者是法国汉学家,却对中国当代历史有极为准确的洞察。作为同龄人,他对于中国知青的命运既有深切的同情理解,又有立足国际视角的冷静分析。我也是当年的知青,对此书颇为认同和喜爱。

丁东,书评人

这本书以翔实的资料及充分的论据阐释了当年发生的令人心寒的历史事实。

Andre Laliberte, China Quarterly

中国知识青年上山下乡运动虽为一重要事件,但却远不如红卫兵造反那么广为人知。如今,潘鸣啸终于为我们完成了一本含有确凿证据的学术论着。

Lucien Bianco, China Perspectives

眼前这本巨作汇集了曾经经历过那悲惨时期的各路英雄的面谈记录,对纷繁杂陈的中国资料抽丝剥茧寻根究底,经过长期酝酿,最终给我们清晰地勾画出“文化大革命”的一个不可忽略的重要侧面。

Marie-Claire Bergere, Vingtieme Siecle

中国近代史 豆瓣

8.7 (30 个评分)

作者:

蒋廷黻

上海世纪出版集团

2006

- 4

这部书把“中国近代史”界定为“中国近代化的历史”,中国能否近代化以及如何近代化,于是就成为本书论述的主线。 本书以恭亲王奕诉及曾国藩、李鸿章等人领导的自强运动为第一个近代化方案,以康有为等人领导的变法运动为第二个近代方案,以义和团运动或曰“拳匪运动”为第三个公式化方案方案…… 这些方案最后都挫败。于是本书提出自己的观点:“近代化国防不但需要近代的交通、教育、经济,并又需要近代化的政治和国民,半新半旧是不中用的。换句话说,我国到了近代要图生存,非全盘接受西洋文化不可。” 本书所开创的学术传统,曾是中国近代史研究的主流框架。只是在范文澜、胡绳等人的近代史研究开展之后,这个框架才被完全以意识形态要求必定中国近代史的所谓“新的学术传统”所取代。旧中国史学界,有关近代中国及近代中国对外关系史的著述,几乎半数以上都是“因袭”蒋廷黻的史学观点。 这本书被称为“史办有名的小书”,“学术含量很高”,“在史学界早有盛名”,“众多近代史中力作之一”、“传世之作”,“诺大著作堆垒成的金字塔的塔尖”,“字字珠玑,让人叹绝”,“迄今仍是近代史上的一本经典”,“史学名著”“中国近代史的开山之作”,“比后来大多数同类著作都要高明”、“开了风气之先”,“眼界开阔,独辟蹊径”,“不是雕虫小技,而是大手笔”,“代表了一个时代的学术精品”,“对近代史学有开创性贡献”,“小书大历史”,“凝聚了他十年研究的心得”,“一部有分量的史学著作”…… 这本书不仅奠定了蒋氏在近代史研究领域的学术地位,而且折射出他那一段受西潮冲击的学人对中国文化以及中国之前途命运的独特理解。

这本书受到美国“新史学运动”的影响,被视为“对新史学思想最强有力的运用”。又被视为重分析、重综合、重整体理解的“清华学派”的代表作,蒋氏本人被视为“这一学派的身体力行者”。又被视为“典型的自由派”的代表作,“放言论证,毫无顾忌”。又被视为“族国主义”的代表作,是“族国主义”史学思想的“最好体现”。本书适合中国近代史之研究家或爱好者,中国近代学术史之研究家或爱好者,中国光学史之研究家或爱好者,中国近代化之研究家或爱好者,大中小学生……

这本书受到美国“新史学运动”的影响,被视为“对新史学思想最强有力的运用”。又被视为重分析、重综合、重整体理解的“清华学派”的代表作,蒋氏本人被视为“这一学派的身体力行者”。又被视为“典型的自由派”的代表作,“放言论证,毫无顾忌”。又被视为“族国主义”的代表作,是“族国主义”史学思想的“最好体现”。本书适合中国近代史之研究家或爱好者,中国近代学术史之研究家或爱好者,中国光学史之研究家或爱好者,中国近代化之研究家或爱好者,大中小学生……

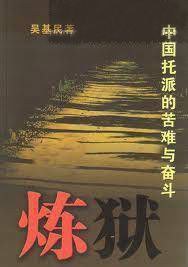

炼狱 豆瓣

作者:

吴基民

八方文化创作室

2008

这是一部描写中国托派历史和托派人物的书籍。作者花了很大力量,寻访已为数不多的托派人物,从他们的口述、著述和其他历史文献中,理清了中国托派产生、起伏发展,一直到最后消亡的过程。特别是介绍托派人物后来和近期的情况,这在为数不多的同类著作中,是很有特色的地方。全书结构完整,层次清晰,史料丰富,文字简明流畅,对于存史和进一步研究中国托派具有一定的史料价值,弥足珍贵。

著名学者、上海复旦大学教授陈思和在序中写道:"在我阅读吴基民先生的这部书稿后,深深感到,如果这些材料能够引起中共有关方面效仿前苏联共产党政权在上世纪80年代为托洛茨基冤案平反一样,明智地解决中国的托派问题,实际上是为自己的历史挽回某种荣誉。"

著名学者、上海复旦大学教授陈思和在序中写道:"在我阅读吴基民先生的这部书稿后,深深感到,如果这些材料能够引起中共有关方面效仿前苏联共产党政权在上世纪80年代为托洛茨基冤案平反一样,明智地解决中国的托派问题,实际上是为自己的历史挽回某种荣誉。"