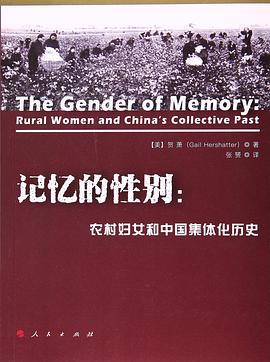

记忆的性别 豆瓣

The Gender of Memory:Rural Women and China's Collective Past

9.3 (80 个评分)

作者:

[美] 贺萧(Gail Hershatter)

译者:

张赟

人民出版社

2017

- 4

20世纪五六十年代,集体化给中国农村带来了巨大变化,后世著作也对此多有研究论述。然而,中国女性,特别是农村女性,却对此鲜有发声。本书开创性地从性别研究和集体记忆的角度切入了中国当代史研究。作者用历时15年收集的口述史资料,向我们描述了陕西省某农村的72位老年妇女在20世纪五六十年代的人生变迁。通过深入分析这些被访者的人生故事,作者从女性视角出发,记载了农村社会变迁对于妇女生活产生的影响。作者让我们看到,在集体化的过程中,中国农村女性突破了小家庭的范畴,*次走向社会,融入社会。不少女性通过扫盲,获得初步知识文化,甚至获得成为农村助产士的工作机会。也有不少农村女性在集体化过程中,突破家务劳动的小圈子,进入集体劳动过程,甚至成为劳动模范,在其中获得自尊与自信的提升。集体化的过程,在某种程度上也是中国社会逐渐走向男女平等,提升妇女家庭地位和社会地位的过程。作者通过性别差异这个权力轴线,切入20世纪五六十年代中国农村的集体化,探讨了社会主义的性质以及性别在社会主义国家的重要作用。著作通过女性视角,丰富了20世纪五六十年代的历史,让我们能够更加深刻、客观地认识那一段历史。