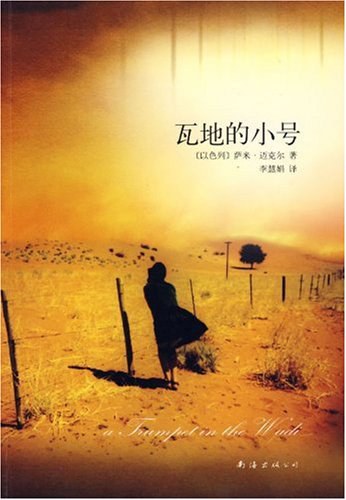

等待野蛮人 豆瓣

Waiting for the Barbarians

8.2 (6 个评分)

作者:

[南非] J.M.库切

译者:

文敏

人民文学出版社

2021

- 8

几十年来,治安官一直是帝国的忠实仆人,管理着一个小小的边境要塞的事务,对即将到来的与野蛮人的战争视而不见。然而,当帝国的审讯专家到来,他目睹了帝国对战俘残酷而不公的待遇,这让他对受害者产生了同情。于是他做出了一个匪夷所思的反叛行为,而这带来了一系列他无法预料的结果……

--------------------------------------------------------------------------------------------

“库切的洞察直入人类的神经中枢,看到了多数人自己终其一生都无法了解的真相;带着一位伟大作家的叙述张力和文采,他把这写成了故事。”

——纳丁·戈迪默

“库切以简洁明快的方式阐明了当代人的一个基本问题——如何理解残酷和不公背后的心态。”

——安东尼·伯吉斯

如同康拉德《黑暗的心》,本书讲述了天真的理想主义者如何打开了通往恐怖的大门。

——诺贝尔基金会

--------------------------------------------------------------------------------------------

“库切的洞察直入人类的神经中枢,看到了多数人自己终其一生都无法了解的真相;带着一位伟大作家的叙述张力和文采,他把这写成了故事。”

——纳丁·戈迪默

“库切以简洁明快的方式阐明了当代人的一个基本问题——如何理解残酷和不公背后的心态。”

——安东尼·伯吉斯

如同康拉德《黑暗的心》,本书讲述了天真的理想主义者如何打开了通往恐怖的大门。

——诺贝尔基金会