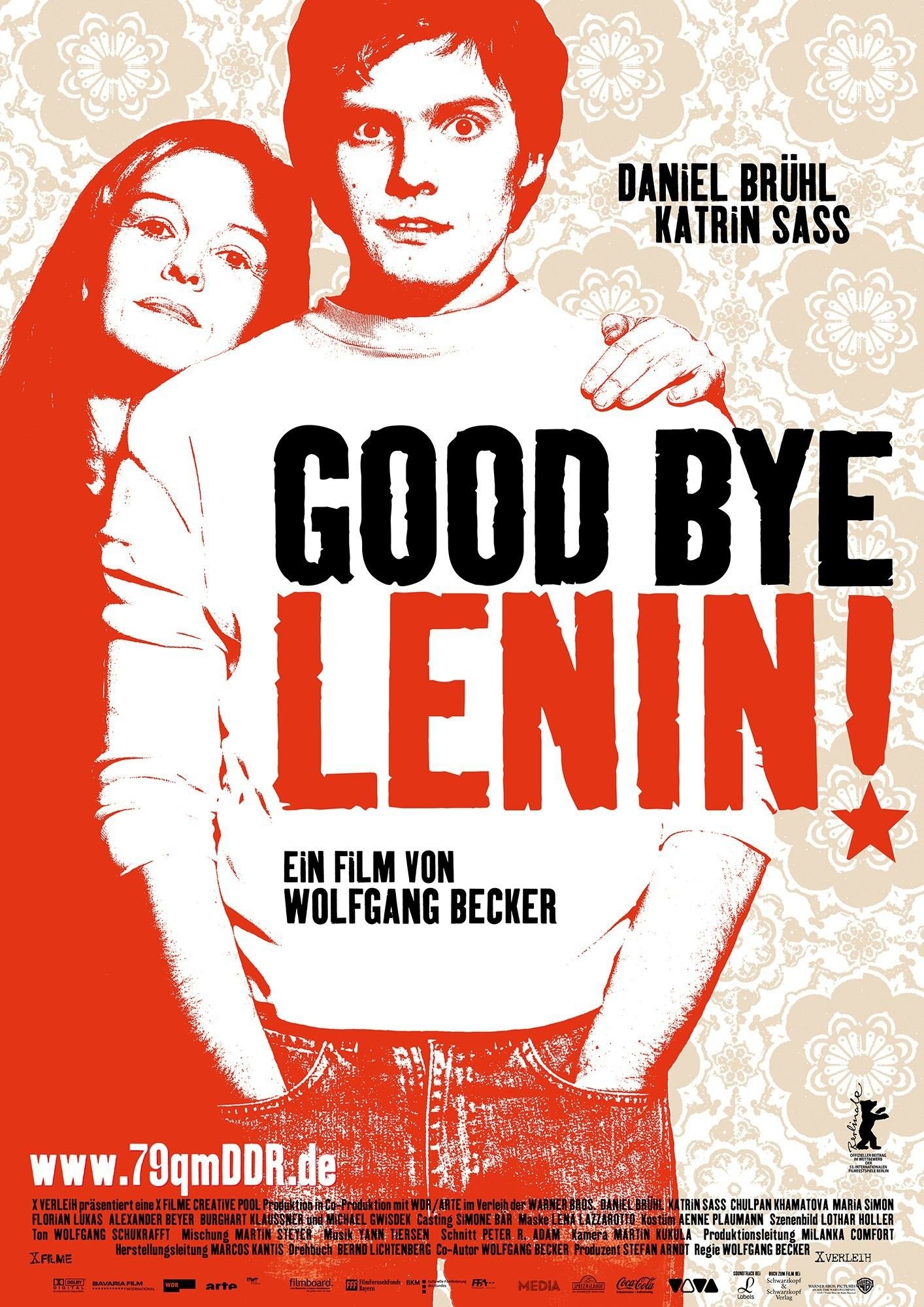

再见列宁 (2003) 豆瓣 TMDB KevGa-NeoDB IMDb 维基数据

Good Bye Lenin!

8.9 (601 个评分)

导演:

沃尔夫冈·贝克

演员:

丹尼尔·布鲁赫

/

卡特琳·萨斯

…

其它标题:

Good Bye Lenin!

/

快乐的谎言(港)

…

克里斯蒂娜(凯萨琳·萨斯 饰)衷心拥护着社会主义东德,她的丈夫已经逃往西德,剩下她一人抚养一对儿女阿丽安娜(玛丽亚·西蒙 饰)和阿历克斯(丹尼尔·布鲁赫 饰)。1989年,阿历克斯上街游行被捕,母亲目睹了这一幕,心脏病发晕倒过去,不省人事了好一段时间。 当她醒来,她熟悉的国家已经改变——柏林墙推倒,民主德国的社会主义也随之瓦解。医生说,克里斯蒂娜不能再受刺激了。于是儿子想方设法营造一个过往的世界给母亲。母亲因此得以活在过去的民主德国里:包括邻居的衣饰,电视的新闻,换成苏联食品的罐头。然而,阿历克斯用心良苦不可能掩饰庞大的现实世界。终于,儿子以自己的方式去和母亲讲述东德的变迁。