政治

你不可能是漢族—— 百年民族魔咒大破解 Goodreads

作者:

吳銳

八旗文化

2020

- 5

「你才是漢族,你全家都是漢族!」

台灣人已不認同自己是中華民族,那他們有可能逃脫漢族的魔咒嗎?

★新疑古派史學家,無情破解史上最大迷思★

文化上的漢人披上國族的外衣=漢族?

事實上,「漢族」這個名字不過百年而已,比你的家族記憶還要短!

★如果沒有漢族,那麼,你到底是誰?★

=========================

關於中華人民共和國的民族政策實際運作,實情是所有不被官方承認的少數民族都被迫消失,遺忘原有的身分認同,而以「民族融合之名」,被迫歸類到漢族之下。這也是為什麼中國的少數民族從1953年人口普查的400多族,被有計劃降低至現今的55族。權力結合知識的壓迫,造就當代中國的一切民族問題。

不能被歸類為少數民族的中國人,為什麼理所當然被歸類為「漢族」呢?本書從中國少數民族「穿青人的消失」說起,以「穿青人的消失」作為經典案例,不僅體現中國少數民族的噩夢,更清楚呈現出加諸在所有中國人民身上的民族魔咒。作者吳銳認為,這個魔咒起源自百年前的辛亥革命時刻,由當時企圖推翻滿清的革命黨人所建構出來的「皇漢民族」論述。

時間回溯至百年前的清末民初時期,那是一個傳統秩序崩解、充滿混亂的時代。革命黨人為了實踐推翻滿清的理想,結合當時流行的民族主義,進行各種政治宣傳。革命黨人認定滿洲人是劣等民族,便宣傳漢族是高等民族,是黃種人裡的高等民族。既然漢族是黃種人,能不能找到一個與「黃」字沾邊的祖宗呢?

此時著名的法國東方學者拉庫伯里(Terrien de Lacouperie),提出「黃帝來自巴比倫」(又稱「西來說」),傳入東亞後,讓革命黨人如獲至寶,迅速將之引入國內,風靡一時。「黃帝」旋即重登歷史神壇,成為「皇漢民族」的民族英雄及開國祖宗。1901年,梁啟超在《中國史敘論》中指出:「漢種,即我輩現時遍布於國中,所謂文明之胄,黃帝之子孫是也。」就這樣,當「黃帝西來說」和「黃帝為漢族始祖」的觀念成為20世紀初期的主流認識後,以黃帝為核心的紀年,及祭祀黃帝的種種行為就開始出現了。

在清末革命黨人建構「皇漢民族」的復國歷史時,隨之而來的便是將對於滿清統治階層的不滿,擴大為對滿洲民族整體的仇恨。不論是國民黨元老張繼所主張的「吾願殺盡滿洲人,以張復仇主義,以養成復仇之壯烈國民」,或是熱血青年鄒容提倡的「誅絕五百萬有奇披毛戴角之滿洲種」(殺光五百多萬野蠻的滿族畜生),自明太祖朱元璋起所開始使用的「驅逐韃虜,恢復中華」口號,便是當時不論老少的革命黨人的最大共識,更是清末以「皇漢民族」或者黃族自居者,對滿洲人最頻繁的詛咒。

1911年辛亥革命後,中華民國的臨時大總統孫文曾短暫支持「五族共和」,倡議族群和諧;但在1919年後,孫文重新回到「皇漢民族」道路上,宣稱「現在停止五族共和,促進民族的融合,只有建立一個中華民族才能成就民族主義」。此刻「漢族」已不僅只是民族主義,更是民族帝國主義的概念,孫文的主張深深影響了後來的國民黨乃至於共產黨,推行以「漢族為核心的中華民族」的強制同化政策。

興起於清末民初的「皇漢民族」狂熱思潮,其未來式是「中華民族」,過去式則可以追溯到春秋時期的「華夏民族」,甚至是傳說中五千年前的「夏」民族,這是所謂「華夏正統」的起源。但是,到底什麼是「華夏」呢?本書以原始文獻為本,配合考古證據,深入探討作為族名、國名的「夏」,是指中原以西的西部;至於夏民族的後裔,並非漢人而是匈奴。再者,「華夏」一詞在春秋時代的原義,是指中原地區各大小國家的聯盟,而非民族稱謂。

春秋時代又稱為「中國」的「華夏聯盟」,在戰國末期被秦人剷滅,與秦楚之際、劉邦於漢中盆地建立的漢國,在地理上分屬不同區域。再者,「漢」字的本義是銀河,劉邦的漢國之名則借自異族,不論從什麼角度看,與漢族沒有任何關係,但漢代的儒生卻偽造劉漢皇家世系,接續到遠古時期的堯帝。吳銳寫道:「這是千呼萬喚始出來的高貴血統!大家趕緊膜拜一下,劉漢皇家世系尚且在偽造之中,漢國怎麼會出現一個統一的漢族呢?」

台灣人的認同多元而複雜,但是,即使是最具有本土意識的台灣人,也無法否認自己的祖先來自於中國南部沿海地區如福建、廣東等地。因此,即使許多台灣人在政治上不認同中國,在文化與血統上,仍然保有自己是「漢族」、「漢人」的想像。

本書試圖挑戰這個想像,「漢族」實在是一個只有一百多年歷史的建構,是出於「排滿」的需要而建構的魔咒,「中華民族」、「華夏正統」也不外如是。深入歷史考察,便會發現「漢族」和漢代的關係非常薄弱,更和秦漢之前的華夏沒有任何關聯,幾千年歷史的神話,是經不起嚴密考證及批判的,或許這是本書能帶給台灣讀者的最大啟發。

台灣人已不認同自己是中華民族,那他們有可能逃脫漢族的魔咒嗎?

★新疑古派史學家,無情破解史上最大迷思★

文化上的漢人披上國族的外衣=漢族?

事實上,「漢族」這個名字不過百年而已,比你的家族記憶還要短!

★如果沒有漢族,那麼,你到底是誰?★

=========================

關於中華人民共和國的民族政策實際運作,實情是所有不被官方承認的少數民族都被迫消失,遺忘原有的身分認同,而以「民族融合之名」,被迫歸類到漢族之下。這也是為什麼中國的少數民族從1953年人口普查的400多族,被有計劃降低至現今的55族。權力結合知識的壓迫,造就當代中國的一切民族問題。

不能被歸類為少數民族的中國人,為什麼理所當然被歸類為「漢族」呢?本書從中國少數民族「穿青人的消失」說起,以「穿青人的消失」作為經典案例,不僅體現中國少數民族的噩夢,更清楚呈現出加諸在所有中國人民身上的民族魔咒。作者吳銳認為,這個魔咒起源自百年前的辛亥革命時刻,由當時企圖推翻滿清的革命黨人所建構出來的「皇漢民族」論述。

時間回溯至百年前的清末民初時期,那是一個傳統秩序崩解、充滿混亂的時代。革命黨人為了實踐推翻滿清的理想,結合當時流行的民族主義,進行各種政治宣傳。革命黨人認定滿洲人是劣等民族,便宣傳漢族是高等民族,是黃種人裡的高等民族。既然漢族是黃種人,能不能找到一個與「黃」字沾邊的祖宗呢?

此時著名的法國東方學者拉庫伯里(Terrien de Lacouperie),提出「黃帝來自巴比倫」(又稱「西來說」),傳入東亞後,讓革命黨人如獲至寶,迅速將之引入國內,風靡一時。「黃帝」旋即重登歷史神壇,成為「皇漢民族」的民族英雄及開國祖宗。1901年,梁啟超在《中國史敘論》中指出:「漢種,即我輩現時遍布於國中,所謂文明之胄,黃帝之子孫是也。」就這樣,當「黃帝西來說」和「黃帝為漢族始祖」的觀念成為20世紀初期的主流認識後,以黃帝為核心的紀年,及祭祀黃帝的種種行為就開始出現了。

在清末革命黨人建構「皇漢民族」的復國歷史時,隨之而來的便是將對於滿清統治階層的不滿,擴大為對滿洲民族整體的仇恨。不論是國民黨元老張繼所主張的「吾願殺盡滿洲人,以張復仇主義,以養成復仇之壯烈國民」,或是熱血青年鄒容提倡的「誅絕五百萬有奇披毛戴角之滿洲種」(殺光五百多萬野蠻的滿族畜生),自明太祖朱元璋起所開始使用的「驅逐韃虜,恢復中華」口號,便是當時不論老少的革命黨人的最大共識,更是清末以「皇漢民族」或者黃族自居者,對滿洲人最頻繁的詛咒。

1911年辛亥革命後,中華民國的臨時大總統孫文曾短暫支持「五族共和」,倡議族群和諧;但在1919年後,孫文重新回到「皇漢民族」道路上,宣稱「現在停止五族共和,促進民族的融合,只有建立一個中華民族才能成就民族主義」。此刻「漢族」已不僅只是民族主義,更是民族帝國主義的概念,孫文的主張深深影響了後來的國民黨乃至於共產黨,推行以「漢族為核心的中華民族」的強制同化政策。

興起於清末民初的「皇漢民族」狂熱思潮,其未來式是「中華民族」,過去式則可以追溯到春秋時期的「華夏民族」,甚至是傳說中五千年前的「夏」民族,這是所謂「華夏正統」的起源。但是,到底什麼是「華夏」呢?本書以原始文獻為本,配合考古證據,深入探討作為族名、國名的「夏」,是指中原以西的西部;至於夏民族的後裔,並非漢人而是匈奴。再者,「華夏」一詞在春秋時代的原義,是指中原地區各大小國家的聯盟,而非民族稱謂。

春秋時代又稱為「中國」的「華夏聯盟」,在戰國末期被秦人剷滅,與秦楚之際、劉邦於漢中盆地建立的漢國,在地理上分屬不同區域。再者,「漢」字的本義是銀河,劉邦的漢國之名則借自異族,不論從什麼角度看,與漢族沒有任何關係,但漢代的儒生卻偽造劉漢皇家世系,接續到遠古時期的堯帝。吳銳寫道:「這是千呼萬喚始出來的高貴血統!大家趕緊膜拜一下,劉漢皇家世系尚且在偽造之中,漢國怎麼會出現一個統一的漢族呢?」

台灣人的認同多元而複雜,但是,即使是最具有本土意識的台灣人,也無法否認自己的祖先來自於中國南部沿海地區如福建、廣東等地。因此,即使許多台灣人在政治上不認同中國,在文化與血統上,仍然保有自己是「漢族」、「漢人」的想像。

本書試圖挑戰這個想像,「漢族」實在是一個只有一百多年歷史的建構,是出於「排滿」的需要而建構的魔咒,「中華民族」、「華夏正統」也不外如是。深入歷史考察,便會發現「漢族」和漢代的關係非常薄弱,更和秦漢之前的華夏沒有任何關聯,幾千年歷史的神話,是經不起嚴密考證及批判的,或許這是本書能帶給台灣讀者的最大啟發。

Why We're Polarized 豆瓣

作者:

Ezra Klein

2020

- 1

America's political system isn't broken. The truth is scarier: it's working exactly as designed.

In Why We're Polarized, Ezra Klein reveals the structural and psychological forces behind America's deep political divisions, revealing how a system filled with rational, functional parts can combine into a dysfunctional whole. Neither a polemic nor a lament, this book offers a clear framework for understanding everything from Trump's rise to the Democratic Party's leftward shift to the politicisation of everyday culture.

Klein shows how and why American politics polarised in the twentieth century, what that polarisation did to Americans' views of the world and one another, and how feedback loops between polarised political identities and polarised political institutions drive the system toward crisis. This revelatory book will change how you look at politics, and perhaps at yourself.

In Why We're Polarized, Ezra Klein reveals the structural and psychological forces behind America's deep political divisions, revealing how a system filled with rational, functional parts can combine into a dysfunctional whole. Neither a polemic nor a lament, this book offers a clear framework for understanding everything from Trump's rise to the Democratic Party's leftward shift to the politicisation of everyday culture.

Klein shows how and why American politics polarised in the twentieth century, what that polarisation did to Americans' views of the world and one another, and how feedback loops between polarised political identities and polarised political institutions drive the system toward crisis. This revelatory book will change how you look at politics, and perhaps at yourself.

真相製造:從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編 谷歌图书

7.8 (5 个评分)

作者:

劉致昕

春山出版

2021

- 6

★金鼎獎、卓越新聞獎、人權新聞獎、亞洲出版協會大獎、吳舜文新聞獎得主,近年來最受矚目的國際新聞記者。 ★卞中佩(政大創新學院助理教授)、李雪莉(《報導者》總編輯)、張潔平(Matters創辦人 )專文推薦(以上按姓氏筆畫排列) 在真相製造的時代,相逢在網路與社群媒體的我們, 究竟是更容易溝通、融合、化解歧見;還是彼此誤解、仇視,甚而分崩離析? 五年、橫跨八國,一個臺灣灣記者來自前線的第一手採訪與關鍵實錄 近年來網路與社群媒體的興盛,人們的連結、互動與訊息共享變得更容易,然而,這也使得民主國家面臨前所未見的考驗。極端主義以網路為工具點火,使穆斯林青年成為恐攻分子;境外勢力可以跨海介入另個國家的總統大選,使社會分裂;當網路行銷與政治利益結合,傳遞的是人民的聲音,還是產業的聲音;日漸極端化的立場,又如何在每一個國家樹立新的「柏林圍牆」?寄生於網路的「真相產業」,從政治、商業到社會心理層次,如何在全球演變,成為亟需理解的新課題。 記者劉致昕二○一六年以布魯塞爾為第一站,從訪問傷心卻不絕望的聖戰士媽媽開始,帶著我們深入真相製造在不同國家造成的致命效應,橫跨比利時、法國、印尼、德國、中國與臺灣,不僅有第一手的採訪,透過這些國家呈現真相產業不同面向的威脅,最珍貴的,是採訪到的每一個人物。劉致昕的報導當中沒有絕對善良的好人與邪惡的壞人,被這些處境所傷害吞噬的人們,起身對抗挽救頹勢的人們,在其中牟取套利空間的人們,這本書寫的是他們的故事。故事的基調是鋪展他們所在的社會結構,為何如此行動,以及提出時代趨勢往何處去的警示。 這個時代我們就置身其中,共同經歷、見證過一些事件,但總是很難說得清楚,在假新聞讓一切真假難辨

Auschwitz 豆瓣

作者:

Laurence Rees

PublicAffairs,U.S.

2004

Auschwitz-Birkenau is the site of the largest mass murder in human history. Yet its story is not fully known. In Auschwitz, Laurence Rees reveals new insights from more than 100 original interviews with Auschwitz survivors and Nazi perpetrators who speak on the record for the first time. Their testimonies provide a portrait of the inner workings of the camp in unrivalled detail—from the techniques of mass murder, to the politics and gossip mill that turned between guards and prisoners, to the on-camp brothel in which the lines between those guards and prisoners became surprisingly blurred.

Rees examines the strategic decisions that led the Nazi leadership to prescribe Auschwitz as its primary site for the extinction of Europe's Jews—their "Final Solution." He concludes that many of the horrors that were perpetrated in Auschwitz were driven not just by ideological inevitability but as a "practical" response to a war in the East that had begun to go wrong for Germany. A terrible immoral pragmatism characterizes many of the decisions that determined what happened at Auschwitz. Thus the story of the camp becomes a morality tale, too, in which evil is shown to proceed in a series of deft, almost noiseless incremental steps until it produces the overwhelming horror of the industrial scale slaughter that was inflicted in the gas chambers of Auschwitz

Rees examines the strategic decisions that led the Nazi leadership to prescribe Auschwitz as its primary site for the extinction of Europe's Jews—their "Final Solution." He concludes that many of the horrors that were perpetrated in Auschwitz were driven not just by ideological inevitability but as a "practical" response to a war in the East that had begun to go wrong for Germany. A terrible immoral pragmatism characterizes many of the decisions that determined what happened at Auschwitz. Thus the story of the camp becomes a morality tale, too, in which evil is shown to proceed in a series of deft, almost noiseless incremental steps until it produces the overwhelming horror of the industrial scale slaughter that was inflicted in the gas chambers of Auschwitz

1987:黎明到来的那一天 (2017) TMDB Eggplant.place 维基数据 IMDb

1987

8.8 (212 个评分)

导演:

张俊焕

演员:

金允锡

/

河正宇

…

其它标题:

1987

/

1987:逆权公民

…

《1987:黎明到来的那一天》(英语:1987: When the Day Comes),是一部2017年12月27日上映的韩国电影。电影改编自真实事件,以韩国六月民主运动为背景。讲述1987年1月,接受警方调查的一名22岁大学生朴锺哲(吕珍九饰),在汉城(现首尔)南营洞对共分室侦讯过程中遭受水刑窒息致死,而直接促成了国家改革的故事,令韩国由军人独裁专政之政权渐渐转变成为一个民主国家。

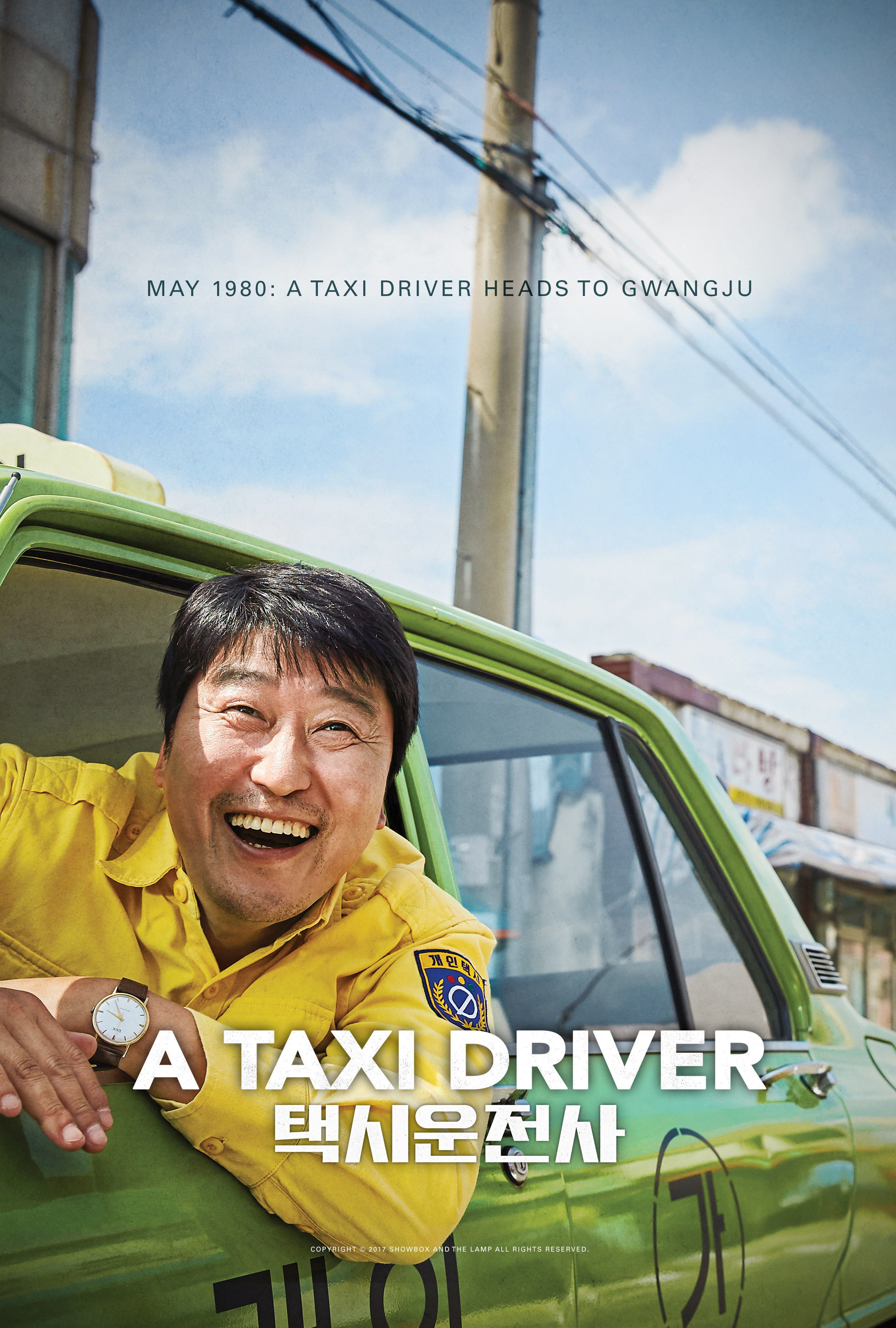

出租车司机 (2017) Eggplant.place IMDb 维基数据 TMDB

Taeksi woonjunsa

8.9 (474 个评分)

导演:

Hun Jang

演员:

Kang-ho Song

/

Thomas Kretschmann

…

其它标题:

Taeksi woonjunsa

/

逆權司機

…

《出租车司机》讲述了搭载德国记者Jurgen Hinzpeter,偶然来到光州的出租车司机金四福身上发生的故事。

Jurgen Hinzpeter1980年5月作为德国第一公营广播ARD-NDR的驻日本员工用影像记录了光州事件,并创作了《蓝色眼睛的目击者》一书,让全世界了解到5.18光州惨案,还于2003年在韩国获得了新闻大奖。

领奖当时,Jurgen Hinzpeter还特别提到了出租车司机金四福,“我要感谢80年5月带我到光州,并给我做向导的勇敢的出租车司机金四福。”

Jurgen Hinzpeter于今年1月离世。 而当年搭载Jurgen Hinzpeter的金司机则勇敢的在光州的小巷内甩开了戒严军队,将十卷胶片安全护送出了光州。

宋康昊褪去《思悼》的皇帝外衣,将在《出租车司机》中变身出租车司机,回归演绎他最擅长的小人物角色。此外,刘海镇和最近凭借《社交恐惧症》《请回答1988》等影视作品崭露头角的新秀柳俊烈也将加盟该片,出演反政府军角色。

《出租车司机》由SHOWBOX投资发行,《义兄弟》《高地战》的导演张熏执掌拍摄,这是张熏导演在《义兄弟》之后时隔五年与宋康昊的再度合作。

Jurgen Hinzpeter1980年5月作为德国第一公营广播ARD-NDR的驻日本员工用影像记录了光州事件,并创作了《蓝色眼睛的目击者》一书,让全世界了解到5.18光州惨案,还于2003年在韩国获得了新闻大奖。

领奖当时,Jurgen Hinzpeter还特别提到了出租车司机金四福,“我要感谢80年5月带我到光州,并给我做向导的勇敢的出租车司机金四福。”

Jurgen Hinzpeter于今年1月离世。 而当年搭载Jurgen Hinzpeter的金司机则勇敢的在光州的小巷内甩开了戒严军队,将十卷胶片安全护送出了光州。

宋康昊褪去《思悼》的皇帝外衣,将在《出租车司机》中变身出租车司机,回归演绎他最擅长的小人物角色。此外,刘海镇和最近凭借《社交恐惧症》《请回答1988》等影视作品崭露头角的新秀柳俊烈也将加盟该片,出演反政府军角色。

《出租车司机》由SHOWBOX投资发行,《义兄弟》《高地战》的导演张熏执掌拍摄,这是张熏导演在《义兄弟》之后时隔五年与宋康昊的再度合作。

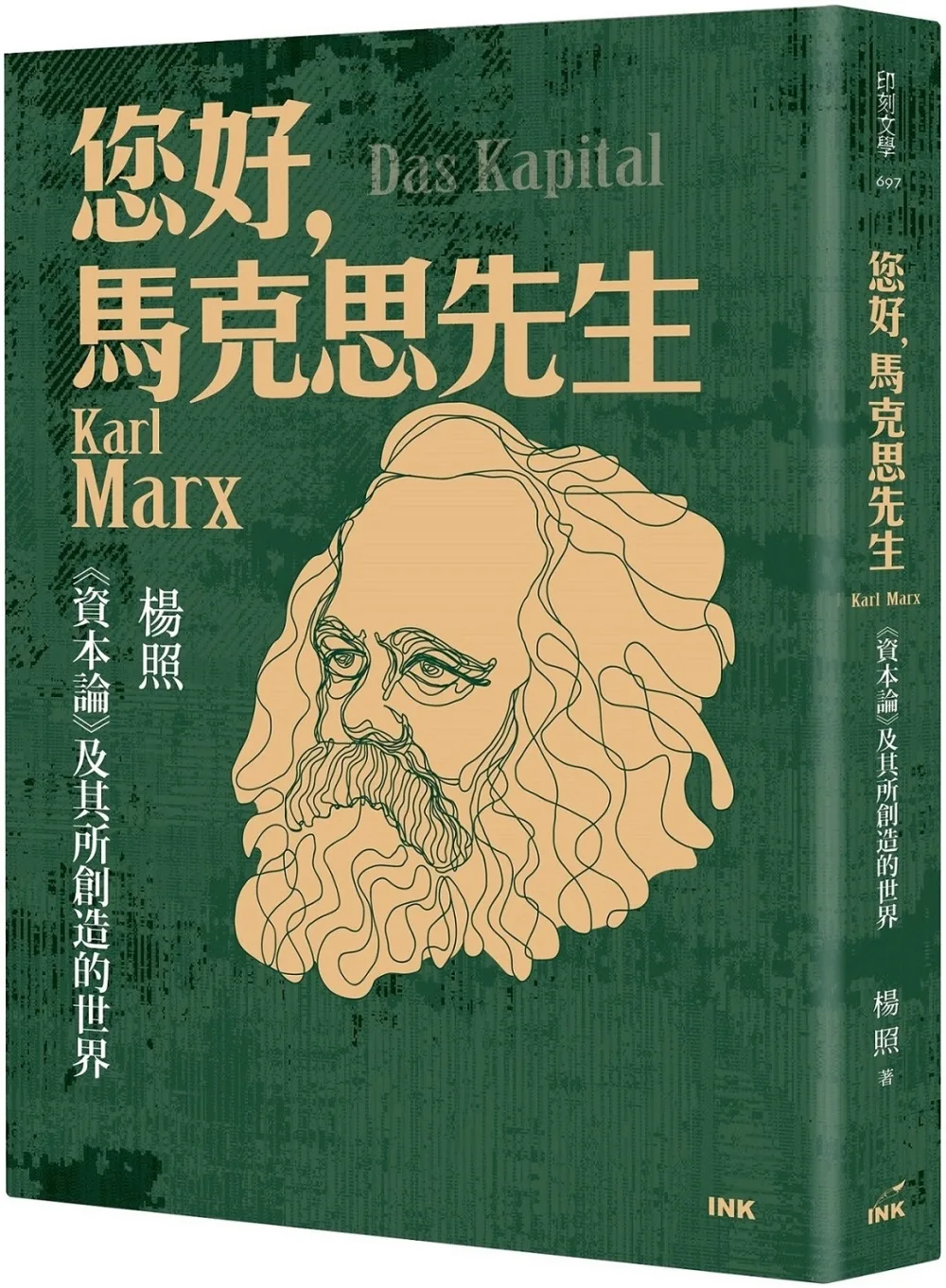

您好,馬克思先生:《資本論》及其所創造的世界 博客來

作者:

楊照

印刻

2023

- 1

想理解現代世界文明的面貌,

絕對繞不開馬克思和他的《資本論》;

但你知道《資本論》是什麼嗎?

你讀的《資本論》是哪一個版本?

讓知名文化人楊照教你《資本論》的讀法

帶你認識馬克思的真實面貌。

馬克思的思想基石──《資本論》可說影響二十世紀世界變貌甚鉅,自問世以來,關於人類社會、經濟的發展,以及資本的累積與演進的諸多討論,幾乎都無法繞過這本皇皇巨著;而百餘年來世界對資本主義的無數反思、檢討與批判,也都自此派生演進。

台灣由於過去特殊的社會背景,對於馬克思及其思想、著作一直諱莫如深,從而也錯失機會深掘探索這部影響人類文明至深的經典文本。如今作者以其自身的閱讀經驗和經濟學、社會學、史學素養,剖析《資本論》的真實面貌,引領讀者以更全面、立體的方式,認識這部作品如何在各面向深刻影響近代的世界文明。

本書首先揭櫫要避免標籤化的閱讀方式,擺脫「主義」或「教條」的觀點來理解《資本論》。並透過四個章節重新認識馬克思;首先從大眾最熟悉的經濟角度切入,從經濟理論開始,了解馬克思的寫作《資本論》的思想與動機。其後分別從「社會理論與歷史觀」、「人道探索與哲學關懷」、「文化理論」等視野,分析了馬克思理論在歷史、社會、宗教與人文方面的觀察及其帶來的啟發。作者最終為《資本論》賦以「為弱勢者寫的辯護書」的評價,並為台灣讀者提供了迥然不同的思考路徑。

本書特色

知名文化人楊照導讀,重新認識馬克思的思想基石,影響二十世紀世界變貌的重要巨作!

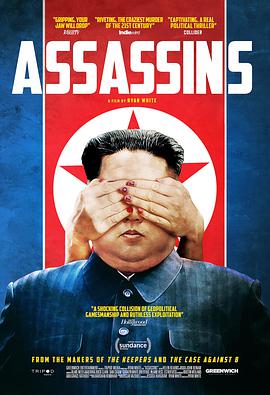

刺杀 (2020) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Assassins

8.2 (121 个评分)

导演:

瑞恩·怀特

演员:

Siti Aisyah

/

Hadi Azmi

…

其它标题:

Assassins

/

金氏殺機(港)

…

2017年,朝鲜领导人金正恩的同父异母兄弟金正男于马来西亚遭刺杀,造成轰动世界的国际新闻。两名互不相识的年轻女子被指将搽满化学武器VX神经毒剂的双手抹在金正男脸上,最终导致其死亡。二人被控谋杀问罪死刑,辩称以为自己只是参与整蛊节目,一个阴差阳错令她们举世瞩目。问题是她们是谁?是杀手?是代罪羔羊?还是政治角力中的棋子?为什么两个从东南亚乡村出身的年轻女子,最终会卷入政治漩涡的中心?曾执导多出得奖纪录作品的赖恩韦特 (Ryan White),透过拆解这宗悬案的重重疑点,揭露两名女子身处的无力现实,充满了讽刺与荒唐。本片入围辛丹斯电影节国际纪录片单元。

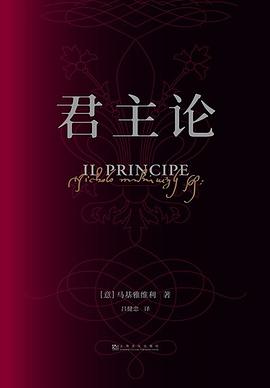

君主论 豆瓣

7.3 (6 个评分)

作者:

[意] 马基雅维利

译者:

吕健忠

上海文化出版社

2020

- 1

《君主论》由马基雅维利于1513年写成,从意大利流传到世界各国,盛名不衰迄今已五个世纪。小小的一本书,阐述的人性本质、权力体系、国际关系,不仅清晰论断了五百年前的意大利半岛局势,也与当今各国的政治形势息息相关,还可以用来解读《权力的游戏》。无怪乎,它从西方到东方,引发了政界、宗教界、学术界的巨大反响,被列入影响人类历史的十大著作之一,与《圣经》《资本论》相提并论。

今人读《君主论》,更值得关注的是其中关于管理实践、领导力的论述。在章节"受爱戴和受畏惧,何者比较有利""如何避免受人鄙视和怨恨""如何争取名望""如何避开马屁精""君主守信之道"里,马基雅维利提出了不少高屋建瓴而一刀见血的观点。

值得一提的是,由于推崇君主应该在必要的时候虚与委蛇、杀伐果决,《君主论》一度成为人类历史上di一本政治禁书,并一直承受着好坏两极的差异化评价,导致它在"现实政治的圣经"之外,还有着"西方厚黑学"这样的称号。它的是非功过自然有待每一位读者品评。不过,毫无疑问的是,这本书会作为经典继续流传下去,常读常新。

今人读《君主论》,更值得关注的是其中关于管理实践、领导力的论述。在章节"受爱戴和受畏惧,何者比较有利""如何避免受人鄙视和怨恨""如何争取名望""如何避开马屁精""君主守信之道"里,马基雅维利提出了不少高屋建瓴而一刀见血的观点。

值得一提的是,由于推崇君主应该在必要的时候虚与委蛇、杀伐果决,《君主论》一度成为人类历史上di一本政治禁书,并一直承受着好坏两极的差异化评价,导致它在"现实政治的圣经"之外,还有着"西方厚黑学"这样的称号。它的是非功过自然有待每一位读者品评。不过,毫无疑问的是,这本书会作为经典继续流传下去,常读常新。

The Color of Law 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

作者:

Richard Rothstein

Liveright

2017

- 5

In this groundbreaking history of the modern American metropolis, Richard Rothstein, a leading authority on housing policy, explodes the myth that America’s cities came to be racially divided through de facto segregation―that is, through individual prejudices, income differences, or the actions of private institutions like banks and real estate agencies. Rather, The Color of Law incontrovertibly makes clear that it was de jure segregation―the laws and policy decisions passed by local, state, and federal governments―that actually promoted the discriminatory patterns that continue to this day.

Through extraordinary revelations and extensive research that Ta-Nehisi Coates has lauded as "brilliant" (The Atlantic), Rothstein comes to chronicle nothing less than an untold story that begins in the 1920s, showing how this process of de jure segregation began with explicit racial zoning, as millions of African Americans moved in a great historical migration from the south to the north.

Through extraordinary revelations and extensive research that Ta-Nehisi Coates has lauded as "brilliant" (The Atlantic), Rothstein comes to chronicle nothing less than an untold story that begins in the 1920s, showing how this process of de jure segregation began with explicit racial zoning, as millions of African Americans moved in a great historical migration from the south to the north.

The Fair Housing Act of 1968 prohibited future discrimination but did nothing to reverse residential patterns that had become deeply embedded. Yet recent outbursts of violence in cities like Baltimore, Ferguson, and Minneapolis show us precisely how the legacy of these earlier eras contributes to persistent racial unrest. “The American landscape will never look the same to readers of this important book” (Sherrilyn Ifill, president of the NAACP Legal Defense Fund), as Rothstein’s invaluable examination shows that only by relearning this history can we finally pave the way for the nation to remedy its unconstitutional past.

Through extraordinary revelations and extensive research that Ta-Nehisi Coates has lauded as "brilliant" (The Atlantic), Rothstein comes to chronicle nothing less than an untold story that begins in the 1920s, showing how this process of de jure segregation began with explicit racial zoning, as millions of African Americans moved in a great historical migration from the south to the north.

Through extraordinary revelations and extensive research that Ta-Nehisi Coates has lauded as "brilliant" (The Atlantic), Rothstein comes to chronicle nothing less than an untold story that begins in the 1920s, showing how this process of de jure segregation began with explicit racial zoning, as millions of African Americans moved in a great historical migration from the south to the north.

The Fair Housing Act of 1968 prohibited future discrimination but did nothing to reverse residential patterns that had become deeply embedded. Yet recent outbursts of violence in cities like Baltimore, Ferguson, and Minneapolis show us precisely how the legacy of these earlier eras contributes to persistent racial unrest. “The American landscape will never look the same to readers of this important book” (Sherrilyn Ifill, president of the NAACP Legal Defense Fund), as Rothstein’s invaluable examination shows that only by relearning this history can we finally pave the way for the nation to remedy its unconstitutional past.

为什么是中国 豆瓣

作者:

金一南

2020

- 6

★入选中宣部“主题出版重点出版物”

★金一南30年创作生涯集大成之作!

★从百年沧桑到民族复兴,完整呈现金一南历史观。

★解读中国道路·书写中国力量·彰显中国自信

★直击中美贸易之战,揭示中国经济发展之谜;中国崛起征途中的博弈较量,世界格局走向的理性瞻望。

-

【编辑推荐】

1.【入选中宣部“主题出版重点出版物”。继《苦难辉煌》畅销三百万册后,金一南全新集大成之作。】

一部感天动地的奋斗史诗,一代一代人铸就的中华之魂。以广阔全面的视野、一以贯之的犀利文笔、磅礴激昂的气势,向读者生动客观阐述了中国从百年沧桑到民族复兴的辉煌道路。

2.【直击全球热点,紧密结合当下局势,化繁为简,解读军事、政治、经济多重议题。】

以全球视野,解码中美贸易之战,深度挖掘,洞察真相,解答大众疑惑;揭示中国经济发展之谜,梳理中国崛起征途中的博弈较量,对世界格局走向做理性瞻望。

3.【书写中国道路,完整呈现金一南历史观,回答“为什么是中国”这一历史之问。】

钩沉150年中国历史风云,深刻解读新中国历史性变革中所蕴藏的内在力量,倾心讲述中华民族重要历史进程中的中国故事,回答“为什么是中国”这一历史之问,为党和人民提供强大的精神激励。

4.【解读中国道路·书写中国力量·彰显中国自信】

-

【内容简介】

金一南将军全新著作,一部感天动地的奋斗史诗,一代一代人铸就的中华之魂。以广阔全面的视野、一以贯之的犀利文笔、磅礴激昂的气势,向读者生动客观地阐述了中国从百年沧桑到民族复兴的辉煌道路。以历史为脉络,将从甲午中日战争至21世纪世界新格局形成之间的历史事件为研究材料,寻道问路,深入分析近现代初期破碎山河中的世道人心、岐路惶恐间的挣扎徘徊,解读阐释共产党人的伟大历史自觉、抗战胜利的能量密码,鸟瞰钩沉中国崛起征途中的较量,理性瞻望改革强军的挑战与机遇、世界格局的未来走向。

******************

这是一部波澜壮阔的中国近现代史。如果没有一代又一代真人前仆后继,追寻真理救国救民,我们很可能至今还在黑暗中摸索和徘徊。正是这些真人点燃了中华民族一代又一代人的心中之火,才使我们至今未曾堕落、未曾被黑暗吞没。

……

回顾中华民族的救亡与复兴之路,无限感慨。我们曾经是奴隶,否则不会有1840—1949的百年沉沦;我们也拥有英雄,否则不会有1949—2049的百年复兴。从1840年到2049年这两百年中,中华民族的命运已经发生并且正在发生何等波澜壮阔的变化,这一伟大变化又是多少代人流血牺牲奋斗的结果!

——金一南

★金一南30年创作生涯集大成之作!

★从百年沧桑到民族复兴,完整呈现金一南历史观。

★解读中国道路·书写中国力量·彰显中国自信

★直击中美贸易之战,揭示中国经济发展之谜;中国崛起征途中的博弈较量,世界格局走向的理性瞻望。

-

【编辑推荐】

1.【入选中宣部“主题出版重点出版物”。继《苦难辉煌》畅销三百万册后,金一南全新集大成之作。】

一部感天动地的奋斗史诗,一代一代人铸就的中华之魂。以广阔全面的视野、一以贯之的犀利文笔、磅礴激昂的气势,向读者生动客观阐述了中国从百年沧桑到民族复兴的辉煌道路。

2.【直击全球热点,紧密结合当下局势,化繁为简,解读军事、政治、经济多重议题。】

以全球视野,解码中美贸易之战,深度挖掘,洞察真相,解答大众疑惑;揭示中国经济发展之谜,梳理中国崛起征途中的博弈较量,对世界格局走向做理性瞻望。

3.【书写中国道路,完整呈现金一南历史观,回答“为什么是中国”这一历史之问。】

钩沉150年中国历史风云,深刻解读新中国历史性变革中所蕴藏的内在力量,倾心讲述中华民族重要历史进程中的中国故事,回答“为什么是中国”这一历史之问,为党和人民提供强大的精神激励。

4.【解读中国道路·书写中国力量·彰显中国自信】

-

【内容简介】

金一南将军全新著作,一部感天动地的奋斗史诗,一代一代人铸就的中华之魂。以广阔全面的视野、一以贯之的犀利文笔、磅礴激昂的气势,向读者生动客观地阐述了中国从百年沧桑到民族复兴的辉煌道路。以历史为脉络,将从甲午中日战争至21世纪世界新格局形成之间的历史事件为研究材料,寻道问路,深入分析近现代初期破碎山河中的世道人心、岐路惶恐间的挣扎徘徊,解读阐释共产党人的伟大历史自觉、抗战胜利的能量密码,鸟瞰钩沉中国崛起征途中的较量,理性瞻望改革强军的挑战与机遇、世界格局的未来走向。

******************

这是一部波澜壮阔的中国近现代史。如果没有一代又一代真人前仆后继,追寻真理救国救民,我们很可能至今还在黑暗中摸索和徘徊。正是这些真人点燃了中华民族一代又一代人的心中之火,才使我们至今未曾堕落、未曾被黑暗吞没。

……

回顾中华民族的救亡与复兴之路,无限感慨。我们曾经是奴隶,否则不会有1840—1949的百年沉沦;我们也拥有英雄,否则不会有1949—2049的百年复兴。从1840年到2049年这两百年中,中华民族的命运已经发生并且正在发生何等波澜壮阔的变化,这一伟大变化又是多少代人流血牺牲奋斗的结果!

——金一南

The People's Hospital: Hope and Peril in American Medicine Goodreads

Scribner

2023

- 3

Where does one go without health insurance, when turned away by hospitals, clinics, and doctors? In The People’s Hospital , physician Ricardo Nuila’s stunning debut, we follow the lives of five uninsured Houstonians as their struggle for survival leads them to a hospital where insurance comes second to genuine care.<br /><br />First, we meet Stephen, the restaurant franchise manager who signed up for his company’s lowest priced plan, only to find himself facing insurmountable costs after a cancer diagnosis. Then Christian—a young college student and retail worker who can’t seem to get an accurate diagnosis, let alone treatment, for his debilitating knee pain. Geronimo, thirty-six years old, has liver failure, but his meager disability check disqualifies him for Medicaid—and puts a life-saving transplant just out of reach. Roxana, who’s lived in the community without a visa for more than two decades, suffers from complications related to her cancer treatment. And finally, there’s Ebonie, a young mother whose high-risk pregnancy endangers her life. Whether due to immigration status, income, or the vagaries of state Medicaid law, all five are denied access to care. For all five, this exclusion could prove life-threatening.<br /><br />Each patient eventually lands at Ben Taub, the county hospital where Dr. Nuila has worked for over a decade. Nuila delves with empathy into the experiences of his patients, braiding their dramas into a singular narrative that contradicts the established idea that the only way to receive good healthcare is with good insurance. As readers follow the movingly rendered twists and turns in each patient’s story, it’s impossible to deny that our system is broken—and that Ben Taub’s innovative model, which emphasizes people over payments, could help light the path forward.

Slanted 谷歌图书

作者:

Sharyl Attkisson

HarperCollins

2020

- 11

USA TODAY BESTSELLER!New York Times bestselling author Sharyl Attkisson takes on the media’s misreporting on Black Lives Matter, coronavirus, Joe Biden, Silicon Valley censorship, and more.When the facts don’t fit their Narrative, the media abandons the facts, not the Narrative. Virtually every piece of information you get through the media has been massaged, shaped, curated, and manipulated before it reaches you. Some of it is censored entirely. The news can no longer be counted on to reflect all the facts. Instead of telling us what happened yesterday, they tell us what’s new in the prepackaged soap opera they’ve been calling the news.For the past four years, five-time Emmy Award–winning investigative journalist and New York Times bestselling author Sharyl Attkisson has been collecting and dissecting alarming incidents tracing the shocking devolution of what used to be the most respected news organizations on the planet. For the first time, top news executives and reporters representing every major national television news outlet—from ABC, CBS, NBC, and CNN to FOX and MSNBC—speak frankly, confiding in Attkisson about the death of the news as they once knew it. Their concern transcends partisan divides.Most frightening of all, a broad campaign in the media has convinced many Americans not only to accept but to demand censorship over journalism. It is a stroke of genius on the part of those seeking to influence public opinion: undermine public confidence in the news, then insist upon “curating” information and divining the “truth.” The thinking is done for you. They’ll decide which pesky facts shouldn’t cross your desk by declaring them false, irrelevant, debunked, unsafe, or out-of-bounds.We have reached a state of utter absurdity, where journalism schools teach students that their own, personal truth or chosen narratives matter more than reality. In Slanted, Attkisson digs into the language of propagandists, the persistence of false media narratives, the driving forces behind today's dangerous blend of facts and opinion, the abandonment of journalism ethics, and the new, Orwellian definition of what it means to report the news.

这就是中国:何谓民主 豆瓣

作者:

张维为

上海人民出版社

★畅销读物《这就是中国:走向世界的中国力量》续篇,国家高端智库复旦中国研究院院长、《光明日报》中国智库十大人物张维为蕞新力作。一以贯之的娓娓道来,入脑入心,提振中国信心。

★击破西方民主话语霸权,定义“民主”的中国标准。何谓民主?民主就是人民当家作主,这是中国人的标准。西方国家往往用“多党制 一人一票”作为准绳来衡量一个国家是否为民主国家,不符合这个标准,就被污为“专制”,并以“普世价值”的名义对其他国家的内政进行诸多干涉。实际上,“多党制 一人一票”只是民主的一种表现形式之一,并不能据此认为某一政治制度便代表了人民的利益,而且事实往往恰恰相反,在“多党制 一人一票”的政治实践中,民主被资本操控的情况比比皆是。作者认为,衡量一个政治制度优劣,“民主还是专政”已经不再符合当下世界的实践,“良政还是劣政”的标准才更有解释力,目前这个标准已经得到了国际社会的关注。

★制度稳则国家稳,制度强则国家强。中国特色社会主义民主制度,是中国治理效能的重要体现和有力保障,是中国取得举世瞩目的发展成就的重要制度优势。本书发挥了作者走访百国,对不同民主形式的现实效果有近距离观察和直观感受的优势,结合了作者长期以来对国际形势的预判及验证,以中西比较的方法,将中国民主制度与西方和世界上其他受西方民主影响的国家的民主制度相比较;还率队调研,呈现了上海长宁区的基层组织在当下进行民主实践的具体案例,等等。用这些有血有肉的故事,清晰可见的数据,让人真正理解中国特色社会主义人民民主的特点、特色、特别优越,由内激发爱国情、报国志,树立道路自信

★击破西方民主话语霸权,定义“民主”的中国标准。何谓民主?民主就是人民当家作主,这是中国人的标准。西方国家往往用“多党制 一人一票”作为准绳来衡量一个国家是否为民主国家,不符合这个标准,就被污为“专制”,并以“普世价值”的名义对其他国家的内政进行诸多干涉。实际上,“多党制 一人一票”只是民主的一种表现形式之一,并不能据此认为某一政治制度便代表了人民的利益,而且事实往往恰恰相反,在“多党制 一人一票”的政治实践中,民主被资本操控的情况比比皆是。作者认为,衡量一个政治制度优劣,“民主还是专政”已经不再符合当下世界的实践,“良政还是劣政”的标准才更有解释力,目前这个标准已经得到了国际社会的关注。

★制度稳则国家稳,制度强则国家强。中国特色社会主义民主制度,是中国治理效能的重要体现和有力保障,是中国取得举世瞩目的发展成就的重要制度优势。本书发挥了作者走访百国,对不同民主形式的现实效果有近距离观察和直观感受的优势,结合了作者长期以来对国际形势的预判及验证,以中西比较的方法,将中国民主制度与西方和世界上其他受西方民主影响的国家的民主制度相比较;还率队调研,呈现了上海长宁区的基层组织在当下进行民主实践的具体案例,等等。用这些有血有肉的故事,清晰可见的数据,让人真正理解中国特色社会主义人民民主的特点、特色、特别优越,由内激发爱国情、报国志,树立道路自信

从零开始的女性主义 豆瓣 Goodreads

上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください!

8.8 (611 个评分)

作者:

[日] 上野千鹤子

/

[日] 田房永子

译者:

吕灵芝

北京联合出版公司

2021

- 9

◎日本女性主义理论第一人、《厌女》作者上野千鹤子 面向普通读者的女性主义普及课

◎女性为何如此艰难?女性如何奋斗至今?又该如何奋斗?

◎工作、婚恋、育儿,该如何以女性主义的角度思考?

——————

【编辑推荐】

※去年东京大学入学演讲《等待着你的是即使努力也无法获得回报的社会》引发热议,使上野千鹤子成为了明星学者与作家。本书是继《厌女》《父权制与资本主义》在中国出版之后,她备受期待的新作。

※本书也是上野千鹤子的第一本面向普通读者的女性主义普及读物。不像她比较艰深的学术著作,本书语言幽默平实、通俗易懂,在轻松的对谈形式中向大众普及女性主义的内涵、历史,以及如何以女性主义角度思考日常中的工作、婚恋、育儿问题。

※本书内容触及现代女性所关心的核心问题,揭示了在当今社会中女性仍然面对的诸多不公与困境。上野千鹤子从自身的经历着手,将女性主义放置在个人生活的背景中,告诉我们女性主义不仅仅关乎女性,更关乎每个人的日常生活。

※本书辅以日本人气漫画家田房永子的漫画,在轻松愉悦的氛围中,接受一次女性主义的洗礼。

——————

【内容简介】

女性主义是什么?为什么我们需要女性主义?如何用女性主义进行思考?

围绕上述种种问题,日本著名学者上野千鹤子与知名漫画家田房永子,开始了一场从零开始的女性主义课堂。她们用幽默的语言、传神的漫画,回溯女性主义的发展历程,畅谈母女关系、性、工作、婚恋、育儿等日常生活中的议题,驳斥关于女性的刻板偏见。

这堂课不仅开启了一趟全新的旅程,更告诉我们:女性主义,不仅仅关乎女性,更关乎每个人的日常生活。

◎女性为何如此艰难?女性如何奋斗至今?又该如何奋斗?

◎工作、婚恋、育儿,该如何以女性主义的角度思考?

——————

【编辑推荐】

※去年东京大学入学演讲《等待着你的是即使努力也无法获得回报的社会》引发热议,使上野千鹤子成为了明星学者与作家。本书是继《厌女》《父权制与资本主义》在中国出版之后,她备受期待的新作。

※本书也是上野千鹤子的第一本面向普通读者的女性主义普及读物。不像她比较艰深的学术著作,本书语言幽默平实、通俗易懂,在轻松的对谈形式中向大众普及女性主义的内涵、历史,以及如何以女性主义角度思考日常中的工作、婚恋、育儿问题。

※本书内容触及现代女性所关心的核心问题,揭示了在当今社会中女性仍然面对的诸多不公与困境。上野千鹤子从自身的经历着手,将女性主义放置在个人生活的背景中,告诉我们女性主义不仅仅关乎女性,更关乎每个人的日常生活。

※本书辅以日本人气漫画家田房永子的漫画,在轻松愉悦的氛围中,接受一次女性主义的洗礼。

——————

【内容简介】

女性主义是什么?为什么我们需要女性主义?如何用女性主义进行思考?

围绕上述种种问题,日本著名学者上野千鹤子与知名漫画家田房永子,开始了一场从零开始的女性主义课堂。她们用幽默的语言、传神的漫画,回溯女性主义的发展历程,畅谈母女关系、性、工作、婚恋、育儿等日常生活中的议题,驳斥关于女性的刻板偏见。

这堂课不仅开启了一趟全新的旅程,更告诉我们:女性主义,不仅仅关乎女性,更关乎每个人的日常生活。

U.S. constitutional history: 25 of the U.S. justice major 豆瓣 Goodreads Goodreads 谷歌图书

9.3 (60 个评分)

作者:

任东来

/

陈伟

…

中国法制出版社

2014

- 1

其它标题:

美国宪政历程

本书的主体部分由三篇精彩的宪法论文与25个司法大案组成,一共28节。这三篇论文是《美国宪法的英国普通法渊源》、《保守的美国革命产生了长寿的联邦宪法》和《美国宪政法治捍卫者:最高法院的九尊护法神》。按照历史发展的轨迹,三篇文章分别扼要论述了美国宪政中的英国因素、美国特征及平稳发展的原因。25个司法大案则主要包括:确立最高法院司法审查权的“马伯里诉麦迪逊案(1803)”、引发内战的“斯科特案(1857)”、结束种族隔离的“布朗案(1954)”、导致总统下台的“美国诉尼克松案(1974)”,以及裁决总统选票的“布什诉戈尔案(2000)”。每个案例自成一节,既有生动的史实叙述,也有引人深思的法理分析。25个案例异彩纷呈,令人回味无穷。

中国社会科学院美国研究所所长王缉思为本书作序。他在序中说:“本书并没有就法律谈法律,而是用生动的笔触,翔实的资料,描述了法治在美国社会的各个方面从生根到开花的历程。联邦最高法院的25个故事所揭示的,是一以贯之而又不断发展的一种观念,一种精神。美国宪政的酸甜苦辣尽在其中,让读者去细细品味。”“要研究美国的任何一个侧面,都需要了解美国法律”。作者以对美国问题的敏锐眼光,积20年观察、研究之功力,将学术著作的准确性与通俗读物的可读性融为一体;相信本书的出版不但能使历史学者了解美国历史的宪政之维,也能使法律学者明白任何一个重大案例都是历史的沉淀。

本书的附录部分除了收录《独立宣言》、《合众国宪法》、大法官任期表等一般内容外,还逐条罗列、并简介了写作过程中所用到的网络资源和参考书。另外,书中的前言(美国联邦最高法院略论)和后记(一次愉快的精神之旅)也同样精彩。

中国社会科学院美国研究所所长王缉思为本书作序。他在序中说:“本书并没有就法律谈法律,而是用生动的笔触,翔实的资料,描述了法治在美国社会的各个方面从生根到开花的历程。联邦最高法院的25个故事所揭示的,是一以贯之而又不断发展的一种观念,一种精神。美国宪政的酸甜苦辣尽在其中,让读者去细细品味。”“要研究美国的任何一个侧面,都需要了解美国法律”。作者以对美国问题的敏锐眼光,积20年观察、研究之功力,将学术著作的准确性与通俗读物的可读性融为一体;相信本书的出版不但能使历史学者了解美国历史的宪政之维,也能使法律学者明白任何一个重大案例都是历史的沉淀。

本书的附录部分除了收录《独立宣言》、《合众国宪法》、大法官任期表等一般内容外,还逐条罗列、并简介了写作过程中所用到的网络资源和参考书。另外,书中的前言(美国联邦最高法院略论)和后记(一次愉快的精神之旅)也同样精彩。