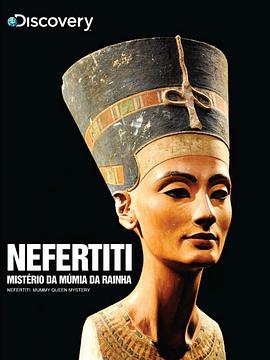

绝对好奇:纳芙蒂蒂木乃伊之谜 (2011) 豆瓣

Nefertiti : Mummy Queen Mystery

导演:

Brando Quilici

其它标题:

Nefertiti : Mummy Queen Mystery

/

埃及艳后木乃伊之谜

她以美丽而著称。她有古代女性从未企及的权势。但在统治的巅峰时期,纳芙蒂蒂王后从历史书中销声匿迹。如今,扎希 哈瓦斯博士正展开一项新调查以找到失踪的纳芙蒂蒂木乃伊。通过追踪古代石刻的残片,借助尖端DNA分析追溯其血统,哈瓦斯发现,纳芙蒂蒂的历史记载与事实真相截然不同……为了寻找线索,哈瓦斯的团队深入撒哈拉沙漠的地下墓穴,拜访开罗市中心和欧洲各地的现代实验室。来自柏林著名的纳芙蒂蒂半身像的惊人新证据为他们提供新线索以查明这位伟大王后的真实身份,与此同时,DNA新发现则有望解开她的遗传密码……这也许能让我们在时隔那么多世纪之后再度凝视纳芙蒂蒂的绝世芳容 - 曾经的千年之谜……