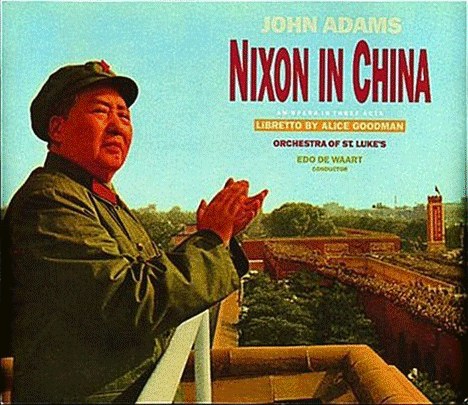

尼克松访华 豆瓣

Edo De Waart

/

Orchestra of St. Luke's

…

发布日期 1990年10月25日

出版发行:

Nonesuch

Music by John Adams

Libretto by Alice Goodman

First performance at the Houston Grand Opera, October 22, 1987

Original stage production by Peter Sellars with choreography by Mark Morris

Chou En-lai: baritone

Richard Nixon: baritone

Henry Kissinger: bass

Nancy T’ang (first secretary to Mao): mezzo soprano

Second secretary to Mao: alto

Third secretary to Mao: contralto

Mao Tse-tung: tenor

Pat Nixon: lyric soprano

Chiang Ch’ing (Madame Mao Tse-tung): coloratura soprano

-----------

Nixon in China (1985-87) is an opera with music by the American composer John Adams and a libretto by Alice Goodman, about the visit of Richard Nixon to China in 1972, where he met with Mao Zedong and other Chinese officials.

The work was commissioned by the Brooklyn Academy of Music, the Houston Grand Opera and the John F. Kennedy Center for the Performing Arts. It premiered at the Houston Grand Opera, October 22, 1987 in a production by Peter Sellars with choreography by Mark Morris.

The opera is composed of three acts. The first details the anticipation and arrival of the Nixon cortege and the first meeting and evening in China. The second act shifts focus to Pat Nixon, as she makes tours of rural China, including an encounter at a pig farm. The second scene includes a performance of a Communist propaganda play, in which first Pat Nixon, then her husband and then Jiang Qing, intercede in the performance. The last act chronicles the last night in China, in which the characters dance a foxtrot, their thoughts wandering to their own pasts.

The opera takes an interesting perspective on the historical meeting by focusing on the personalities and personal histories of the six key players, Nixon and his wife Pat, Jiang Qing and Chairman Mao, and the two close advisors to the two parties, Henry Kissinger and Zhou Enlai.

Musically, the opera perhaps owes more influence to 1940s big band dance music than any Asian styles, and John Adams adapted the foxtrot theme from the last act into a concert piece entitled "The Chairman Dances". The libretto, however, was written completely in rhymed, metered couplets, reminiscent of poetic and theatrical styles native to China.

Libretto by Alice Goodman

First performance at the Houston Grand Opera, October 22, 1987

Original stage production by Peter Sellars with choreography by Mark Morris

Chou En-lai: baritone

Richard Nixon: baritone

Henry Kissinger: bass

Nancy T’ang (first secretary to Mao): mezzo soprano

Second secretary to Mao: alto

Third secretary to Mao: contralto

Mao Tse-tung: tenor

Pat Nixon: lyric soprano

Chiang Ch’ing (Madame Mao Tse-tung): coloratura soprano

-----------

Nixon in China (1985-87) is an opera with music by the American composer John Adams and a libretto by Alice Goodman, about the visit of Richard Nixon to China in 1972, where he met with Mao Zedong and other Chinese officials.

The work was commissioned by the Brooklyn Academy of Music, the Houston Grand Opera and the John F. Kennedy Center for the Performing Arts. It premiered at the Houston Grand Opera, October 22, 1987 in a production by Peter Sellars with choreography by Mark Morris.

The opera is composed of three acts. The first details the anticipation and arrival of the Nixon cortege and the first meeting and evening in China. The second act shifts focus to Pat Nixon, as she makes tours of rural China, including an encounter at a pig farm. The second scene includes a performance of a Communist propaganda play, in which first Pat Nixon, then her husband and then Jiang Qing, intercede in the performance. The last act chronicles the last night in China, in which the characters dance a foxtrot, their thoughts wandering to their own pasts.

The opera takes an interesting perspective on the historical meeting by focusing on the personalities and personal histories of the six key players, Nixon and his wife Pat, Jiang Qing and Chairman Mao, and the two close advisors to the two parties, Henry Kissinger and Zhou Enlai.

Musically, the opera perhaps owes more influence to 1940s big band dance music than any Asian styles, and John Adams adapted the foxtrot theme from the last act into a concert piece entitled "The Chairman Dances". The libretto, however, was written completely in rhymed, metered couplets, reminiscent of poetic and theatrical styles native to China.