纪录片

Bird of Prey (2018) 豆瓣

8.8 (8 个评分)

导演:

Eric Liner

World-renowned wildlife cinematographer, Neil Rettig, embarks on the most challenging assignment of his career: to find and film the rarest eagle on the planet. An expertly woven tale with stunning cinematography, Bird of Prey journeys deep into the vanishing world of the Great Philippine Eagle and reveals an inspiring group of people that are determined to save the world's most critically endangered eagle species from extinction.

1971:音乐改变世界的一年 (2021) 豆瓣 TMDB

1971: The Year That Music Changed Everything Season 1 所属 电视剧集: 1971:音乐改变世界的一年

8.1 (15 个评分)

导演:

阿斯弗·卡帕迪尔

/

Danielle Peck

…

演员:

米克·贾格尔

/

凯斯·理查德兹

…

一个动荡的时代,1971年是音乐创新和重生的一年,政治和文化剧变让新面孔在舞台上大放异彩。

Professional 行家本色 庵野秀明特别篇 (2021) 豆瓣

プロフェッショナル 仕事の流儀 庵野秀明スペシェル

8.8 (87 个评分)

导演:

久保田暁

演员:

庵野秀明

/

安野梦洋子

…

其它标题:

プロフェッショナル 仕事の流儀 庵野秀明スペシェル

【NHK将播出「庵野秀明 特别节目」】3月22日播出,NHK官网介绍如下,进行了翻译:

《EVA》终于迎来完结,NHK节目组对#庵野秀明# (60岁)总监督进行了4年独占密切接触。至今为止从未被允许过的,长期取材庵野的制作现场,对《新世纪福音战士新剧场版》系列完结篇 首次毫无保留的进行了记录。

巨匠·宫崎骏形容「庵野是在一边流血一边制作电影」,制作现场究竟发生了什么?走进不世出的创作者的真实,75分钟特别节目。

「Professional 工作的流义」庵野秀明特别篇 3月22日(周一)综合频道 下午7:30-8:45

【出演】庵野秀明、安野梦洋子、鈴木敏夫、鶴巻和哉、樋口真嗣、宮崎駿

【旁白】橋本さとし 貫地谷しほり

《EVA》终于迎来完结,NHK节目组对#庵野秀明# (60岁)总监督进行了4年独占密切接触。至今为止从未被允许过的,长期取材庵野的制作现场,对《新世纪福音战士新剧场版》系列完结篇 首次毫无保留的进行了记录。

巨匠·宫崎骏形容「庵野是在一边流血一边制作电影」,制作现场究竟发生了什么?走进不世出的创作者的真实,75分钟特别节目。

「Professional 工作的流义」庵野秀明特别篇 3月22日(周一)综合频道 下午7:30-8:45

【出演】庵野秀明、安野梦洋子、鈴木敏夫、鶴巻和哉、樋口真嗣、宮崎駿

【旁白】橋本さとし 貫地谷しほり

杀马特我爱你 (2019) 豆瓣

8.9 (454 个评分)

导演:

李一凡

演员:

罗福兴

其它标题:

杀马特,我爱你

/

Sha Ma Te I Love You

…

2017年,李一凡开始拍摄杀马特。他从深圳开始,在深圳、广州、中山、惠州、重庆、贵阳、黔东南州、黔西南州、毕节、安顺、昆明、大理、玉溪、曲靖,以及红河州,共计完成杀马特采访67个,网络采访11个。在拍摄期间,李一凡又从杀马特和其他工人手中,通过直接购买手机视频等方式,收 集了工厂流水线及工人生活录像915段。

这是一次详实且残酷的调查梳理行动。五颜六色的头发下面,李一凡重新检讨了城乡关系里,关于社会底层工人的生存代价和权利困境的根源。当越来越多的杀马特消失在人们视线里,而曾经或依旧是流水线工人的他们,和今天仍然不断涌入城市的打工者一样,依然面临着实质上的权利不平等,依旧笼罩在制度性排斥的阴影里。

杀马特音译自英语“smart”一词,泛指一种中国城市年轻工人中曾经风靡一时的亚文化潮流,以夸张而廉价的服饰、发型著称。艺术家、纪录片导演李一凡花费数年时间实地接触和研究“杀马特”群体,最终用访谈和工厂场景创作出一部长片,并在展览现场用数百部二手手机播放购买自工人自拍的生产场景。

李一凡将展览视为一次让美术馆观众看到另外一个社群的机会,在长片中他借用年轻工人的陈述,描绘出杀马特形成的条件、变化,及如何在舆论暴力下走向式微。在项目中,他始终是以无知者的角色进入,随后逐渐发现杀马特的遭遇,来自于年轻工人的孤立处境和与城市主流生活之间的疏离,并把项目看作是对杀马特一词祛魅化的过程。这与他一贯的立场保持一致,即认为在中国的现状下,艺术创作应当基于对社会生活的直接体感,才能因现实本身的超越性,获得足够的创造力。

这是一次详实且残酷的调查梳理行动。五颜六色的头发下面,李一凡重新检讨了城乡关系里,关于社会底层工人的生存代价和权利困境的根源。当越来越多的杀马特消失在人们视线里,而曾经或依旧是流水线工人的他们,和今天仍然不断涌入城市的打工者一样,依然面临着实质上的权利不平等,依旧笼罩在制度性排斥的阴影里。

杀马特音译自英语“smart”一词,泛指一种中国城市年轻工人中曾经风靡一时的亚文化潮流,以夸张而廉价的服饰、发型著称。艺术家、纪录片导演李一凡花费数年时间实地接触和研究“杀马特”群体,最终用访谈和工厂场景创作出一部长片,并在展览现场用数百部二手手机播放购买自工人自拍的生产场景。

李一凡将展览视为一次让美术馆观众看到另外一个社群的机会,在长片中他借用年轻工人的陈述,描绘出杀马特形成的条件、变化,及如何在舆论暴力下走向式微。在项目中,他始终是以无知者的角色进入,随后逐渐发现杀马特的遭遇,来自于年轻工人的孤立处境和与城市主流生活之间的疏离,并把项目看作是对杀马特一词祛魅化的过程。这与他一贯的立场保持一致,即认为在中国的现状下,艺术创作应当基于对社会生活的直接体感,才能因现实本身的超越性,获得足够的创造力。

网球一姐大坂直美 (2021) 豆瓣

Naomi Osaka

7.1 (16 个评分)

演员:

Leonard François

/

Naomi Osaka

…

这部三集剧集将带领观众深入了解世界上最优秀的网球运动员之一大坂直美的生活。我们对大坂直美进行了空前深入的访问,并了解到,在这意义非凡的两年内,她在继续从事运动工作的同时,也开始寻找自己的声音。无论是捍卫自己的大满贯头衔,戴着面具捍卫黑人的生命,还是为失去导师科比·布莱恩特而哀悼,亦或是寻找自己的独立性,个人和社会层面中的双重挑战向直美席卷而来。本剧以富有人情味的方式,记录下大坂直美忙碌的训练和旅行日程,从而了解到她所承受的重重压力,并跟拍了她在场外与亲人和密友相处的时光。这些剧集还记录了大坂直美的环球历程,进一步探索她的海地根源,以及她与所代表的国家日本的深厚联系。作为一名年轻运动员和冉冉升起的领袖,当大坂直美把握好自己的多重身份时,观众将看到她毫无掩饰的诚实和脆弱。

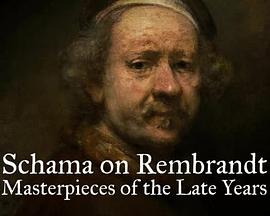

伦勃朗晚年的杰作 (2014) 豆瓣

Schama on Rembrandt: Masterpieces of the Late Years

8.0 (6 个评分)

导演:

Frank Hanly

演员:

Simon Schama

其它标题:

Schama on Rembrandt: Masterpieces of the Late Years

/

伦勃朗最后的杰作

在艺术史学家西蒙·沙玛看来,伦勃朗是有史以来最伟大的艺术家。在这部美丽的影片中,研究伦勃朗的领先专家走近这位荷兰艺术家面对老年挑战时的最后作品。在去世前的几年,他还在寻找一种全新的艺术语言描绘衰老时的喜悦和痛苦。衰老并没有削弱他的创造力,在他生命的最后岁月,甚至还凝聚了新的创作能量。伦勃朗的晚年生活颠沛流离,遭受着疾病、贫穷和失去亲人的痛苦。但是在这种痛苦中,他依然创作出了美丽精致的作品;而且,尽管被当时的社会认为不入流甚至怪异,但他最后的作品却充满了激情、创新和深刻的自我反省。这部影片拍摄于风景如画的阿姆斯特丹,是一次华丽的视觉盛宴,同时提供了对这位伟大艺术家艺术生涯中最活跃时期的深刻洞察。

东 (2006) IMDb 豆瓣 维基数据 TMDB

东

6.2 (58 个评分)

导演:

贾樟柯

演员:

刘小东

其它标题:

Dong

/

동

…

2005年,贾樟柯陪朋友画家刘小东来到了这片孕育着华夏文明的三峡库区——重庆奉节,感受着这里的风土人情。为了反映三峡移民10年巨变,刘小东特意选择了12名拆迁工人作为写生的模特,创作油画《温床》。他以赤裸的躯体反映着内心的坦诚与真实感,在与模特的交流中感受着库区人民的观 念与情感。

2006年,刘小东来到了泰国曼谷采风。在这个炎热的都市,刘小东深入到草台班子的女人中间,了解她们的生活状态。通过与12名模特的嬉戏、划船,刘小东捕捉到不同文化氛围中人的感情与生活的体验。

本片是导演贾樟柯在拍摄《三峡好人》时的同期作品。

2006年,刘小东来到了泰国曼谷采风。在这个炎热的都市,刘小东深入到草台班子的女人中间,了解她们的生活状态。通过与12名模特的嬉戏、划船,刘小东捕捉到不同文化氛围中人的感情与生活的体验。

本片是导演贾樟柯在拍摄《三峡好人》时的同期作品。

大卫·霍克尼:隐秘的知识 (2001) 豆瓣

David Hockney: Secret Knowledge

8.5 (8 个评分)

导演:

兰德尔·赖特

演员:

大卫·霍克尼

其它标题:

David Hockney: Secret Knowledge

Artist David Hockney discusses his theory that artists were secretly using optical devices such as mirrors and lenses in creating their work as early as the 15th century. Examples from Flemish and Italian art are studied as he examines how famous paintings have had their noted mysteries newly solved; he also makes comparisons to modern film and digital imagery.

蒂姆的维米尔 (2013) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Tim's Vermeer

8.6 (28 个评分)

导演:

特勒

演员:

大卫·霍克尼

/

Tim Jenison

…

其它标题:

Tim's Vermeer

/

蒂姆的维梅尔

…

剧情简介

著名魔术师与揭秘组合潘恩&泰勒联手探究荷兰著名画家维梅尔,试图找出其画作得以捕捉完美光线后的原因。他们还请来发明家蒂姆·詹尼森利用光学仪器复制维梅尔的油画,完美重现名作风采。

蒂姆的维米尔 Tim's Vermeer 获奖情况

第64届美国剪辑工会奖 (2014)

纪录片最佳剪辑(提名) Patrick Sheffield

第19届评论家选择电影奖 (2014)

最佳纪录片(提名)

第18届金卫星奖 (2014)

电影部门 最佳纪录片(提名)

著名魔术师与揭秘组合潘恩&泰勒联手探究荷兰著名画家维梅尔,试图找出其画作得以捕捉完美光线后的原因。他们还请来发明家蒂姆·詹尼森利用光学仪器复制维梅尔的油画,完美重现名作风采。

蒂姆的维米尔 Tim's Vermeer 获奖情况

第64届美国剪辑工会奖 (2014)

纪录片最佳剪辑(提名) Patrick Sheffield

第19届评论家选择电影奖 (2014)

最佳纪录片(提名)

第18届金卫星奖 (2014)

电影部门 最佳纪录片(提名)

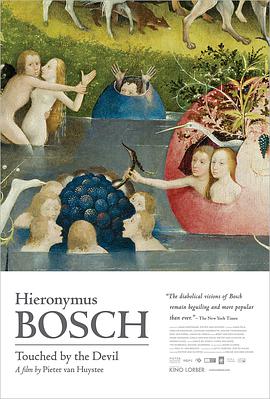

博斯:地狱图绘 (2016) 豆瓣

Jheronimus Bosch, geraakt door de duivel

导演:

Pieter van Huystee

演员:

Matthijs Ilsink

/

Peter Klein

…

其它标题:

Jheronimus Bosch, geraakt door de duivel

/

Hieronymus Bosch, Touched by the Devil

…

二十世纪的超现实主义艺术原来另有先驱,早在数百年以前已有传奇荷兰画家Bosch,其影响力极大,连超现实主义大师达利都要以「新Bosch」自诩。 Bosch的作品风格怪异而瑰丽,他笔下的世界充满形形色色的奇珍异兽,处处流露强烈的象征意味,深切洞察人性的欲望及恐惧。

Bosch现存的油画画作仅25幅,包括他的旷世巨作《人间乐园》、《七宗罪》等;虽然作品不多,奇思妙想却无远弗届,上至天堂,下至地狱,甚至穿越时空,启发无数当代的艺术家。

Bosch偶尔才会为作品签名,但不写明作画日期,加上他有自己的作画工房,所以多年来研究艺术的专家百思不得其解:有多少作品出自他本人之手?有多少是他死后由工房「幽灵」代笔?法国罗浮宫、西班牙普拉多博物馆等的大师珍藏会不会混入几幅小工匠之作?

《Bosch:地狱图绘》跟随研究团队到荷兰、法国、美国、西班牙,集合硕果仅存的Bosch出品,由数算画框木材的年轮到红外线透视,将作品层层剖析,由现在重塑过去,透过画家的观点,从地狱中窥见点点天堂。

Bosch现存的油画画作仅25幅,包括他的旷世巨作《人间乐园》、《七宗罪》等;虽然作品不多,奇思妙想却无远弗届,上至天堂,下至地狱,甚至穿越时空,启发无数当代的艺术家。

Bosch偶尔才会为作品签名,但不写明作画日期,加上他有自己的作画工房,所以多年来研究艺术的专家百思不得其解:有多少作品出自他本人之手?有多少是他死后由工房「幽灵」代笔?法国罗浮宫、西班牙普拉多博物馆等的大师珍藏会不会混入几幅小工匠之作?

《Bosch:地狱图绘》跟随研究团队到荷兰、法国、美国、西班牙,集合硕果仅存的Bosch出品,由数算画框木材的年轮到红外线透视,将作品层层剖析,由现在重塑过去,透过画家的观点,从地狱中窥见点点天堂。

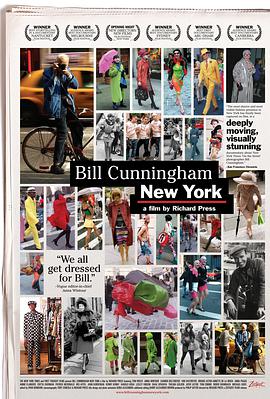

我们都为比尔着盛装 (2010) 豆瓣 IMDb 维基数据 TMDB

Bill Cunningham New York

9.1 (114 个评分)

导演:

理查德·普莱斯

演员:

比尔·坎宁安

/

安娜·温图尔

…

其它标题:

Bill Cunningham New York

/

街拍皇帝

…

这是一部关于街拍鼻祖比尔·坎宁安(Bill Cunningham)的纪录片。已入耄耋之年的比尔依然是纽约时报的一名摄影师,拥有自己的板面专栏“On the Street”以及“Evening Hours”。他从六十年代起便一直沉迷街拍,并享受工作。在比尔的镜头下,不管你是上流名人、普通工人甚至是下城居民,只要你着装出位有个性,比尔都乐于捕捉你的美。几乎所有的时尚界人士都认识并尊重这位摄影顽童,就连著名时尚杂志Vogue的女主编安娜·温图尔(Anna Wintour)也说:“我们都为比尔着盛装。”然而,这样一位几乎把一生都献给了时尚且功不可没的老人,依然住在狭小工作室里,每天骑着自行车上街拍照,不过老人家却觉得这样最好,对他来说,拍照以外的任何事都无关紧要,能够自由地捕捉新鲜,才是他的追求。

本片推出后深受欢迎,先后在悉尼电影节、南塔基特电影节、墨尔本国际电影节和阿布扎比国际电影节上获最佳纪录片殊荣。

本片推出后深受欢迎,先后在悉尼电影节、南塔基特电影节、墨尔本国际电影节和阿布扎比国际电影节上获最佳纪录片殊荣。

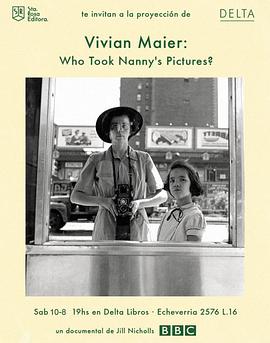

薇薇安·迈尔:谁动了保姆的照片 (2013) 豆瓣

Vivian Maier: Who Took Nanny's Pictures

8.9 (43 个评分)

导演:

Jill Nicholls

演员:

Alan Yentob

其它标题:

Vivian Maier: Who Took Nanny's Pictures

从上世纪50年代开始,Vivian Maier就在工作之余用一台Rollei双反相机拍摄街景,直至2009年逝世,她一共留下了超过10万张胶片,完整记录下芝加哥、纽约和巴黎在过去40年中的变迁。

Vivian Maier的作品直到2007年才被人们发现,她的照片敏锐而直率地捕捉到人们所流露出的情感,城市化进程所带来的变化、不同宗教和文化群体的种种境遇,

也被她记录在胶片中。通过挖掘人们的集体记忆,Vivian Maier展现出生活中动人的一面,将再平凡不过的日常景象,转变为出色的生活纪实,

从某种意义上说,足以与William Klein、Cartier-Bresson这些当时最著名的街头摄影师比肩。

2007年在一场拍卖会上被电影制片人John Maloof拍得后重见天日,她遂被摄影界公认为是20世纪最伟大的摄影师之一。

值得一提的是,Vivian Maier生前才华横溢,却默默无闻做了40年保姆,去世后留下10万多张芝加哥街景和街头人像底片,

Vivian Maier的正式职业是一名保姆,她的所有拍摄都是在工作之外的业余时间里完成的,由于经济原因,绝大多数胶片都没有冲洗。

你不需要成为一名摄影师,一样可以成为一个出色的记录者。

Vivian Maier的作品直到2007年才被人们发现,她的照片敏锐而直率地捕捉到人们所流露出的情感,城市化进程所带来的变化、不同宗教和文化群体的种种境遇,

也被她记录在胶片中。通过挖掘人们的集体记忆,Vivian Maier展现出生活中动人的一面,将再平凡不过的日常景象,转变为出色的生活纪实,

从某种意义上说,足以与William Klein、Cartier-Bresson这些当时最著名的街头摄影师比肩。

2007年在一场拍卖会上被电影制片人John Maloof拍得后重见天日,她遂被摄影界公认为是20世纪最伟大的摄影师之一。

值得一提的是,Vivian Maier生前才华横溢,却默默无闻做了40年保姆,去世后留下10万多张芝加哥街景和街头人像底片,

Vivian Maier的正式职业是一名保姆,她的所有拍摄都是在工作之外的业余时间里完成的,由于经济原因,绝大多数胶片都没有冲洗。

你不需要成为一名摄影师,一样可以成为一个出色的记录者。

Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski (2018) 豆瓣 IMDb TMDB 维基数据

Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski

8.6 (15 个评分)

导演:

艾瑞克·多布罗沃斯基

演员:

斯坦尼斯拉夫·苏卡斯基

其它标题:

고뇌: 슈칼스키의 삶과 예술

/

挣扎:生命与失落的艺术

…

1971年芝加哥,晚年默默无闻的波兰艺术家斯坦尼斯拉夫·苏卡斯基(Stanisław Szukalski)被当地的一位收藏家偶然发现,并因此吸引了众多当地艺术家和地下漫画家。其中一个人是乔治·迪卡普里奥,而他的儿子就是本片的制片人莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)。

通过更深入的交流,人们发现这位老者竟然是30年代波兰的国宝级雕塑家。二战期间,波兰经历华沙保卫战后覆亡,苏卡斯基及家人流落美国,并与好莱坞传奇编剧本·赫克特(Ben Hecht)成为挚友,之后在“芝加哥文艺复兴”中发挥重要作用。

苏卡斯基的雕塑和绘画精致细腻,充满戏剧性和超现实主义特点。而其色彩浓厚民族主义作品以及晚年独创的伪科学历史主义理论 “Zermatism” 也引起了众多争议

通过更深入的交流,人们发现这位老者竟然是30年代波兰的国宝级雕塑家。二战期间,波兰经历华沙保卫战后覆亡,苏卡斯基及家人流落美国,并与好莱坞传奇编剧本·赫克特(Ben Hecht)成为挚友,之后在“芝加哥文艺复兴”中发挥重要作用。

苏卡斯基的雕塑和绘画精致细腻,充满戏剧性和超现实主义特点。而其色彩浓厚民族主义作品以及晚年独创的伪科学历史主义理论 “Zermatism” 也引起了众多争议

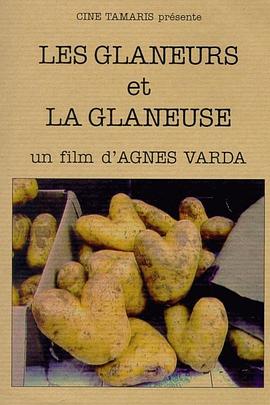

拾穗者 (2000) 豆瓣 维基数据 Eggplant.place TMDB IMDb

Les glaneurs et la glaneuse

9.1 (179 个评分)

导演:

阿涅斯·瓦尔达

演员:

Bodan Litnanski

/

阿涅斯·瓦尔达

…

其它标题:

La vita è un raccolto

/

Les Glaneurs et la Glaneuse

…

1998年12月至1999年4月,年过七旬的阿涅斯·瓦尔达带着数码摄像机在法国的城市和乡村“闲逛”的过程中,拍摄了一些关于当今时代法国拾荒者们的影像:流浪汉和生活贫困的人为维持生计拣拾各种生活必需品,艺术家们从废铜烂铁堆里寻找创造艺术作品的原料,喜欢拾荒的人的动机是出于反对浪费的品德。除了拾荒,影片还有一条游离于主线之外的副线,表现了一些表面看来与拾荒毫不相干、其实关系密切的人和事,比如采访一位兼做心理医生的葡萄园主,与发明电影的先驱者之一马莱的后代谈论电影问题。此外,本片还是一幅影片作者的自画像,瓦尔达不时从镜头后面走到镜头前面,即使当她在镜头后面时也有意地适度表现自己,而且有些镜头是她亲自拍摄的。

这部受19世纪法国画家米勒的名画《拾穗者》启发而拍摄的纪录片,描绘了法国当今时代的拾荒者形象。在瓦尔达看来,形形色色的拾荒者大致分为三类:“有些人拾荒是因为他们被生活所迫,有些人拾荒是因为他们是艺术家,有些人拾荒是因为他们喜欢拾荒。”本片的完整片名是“拾荒者们和女拾荒者”,其中“女拾荒者”是指瓦尔达本人。影片中的所有人都在拾荒,瓦尔达本人也是拾荒,她在拣拾被人遗忘的记忆。本片的艺术成就不仅表现在瓦尔达创作了一部以第一人称叙事的实验性数码纪录片,而且表现在影片作者巧妙地把握了“唯我”与“主观”以及电影作者的“自我”与被拍摄的社会现实中的“别人”之间的细微界限。这部影片是用DV拍摄的,然后扩转成35毫米电影胶片发行,曾经在30个月的时间里获得过30个奖。(

这部受19世纪法国画家米勒的名画《拾穗者》启发而拍摄的纪录片,描绘了法国当今时代的拾荒者形象。在瓦尔达看来,形形色色的拾荒者大致分为三类:“有些人拾荒是因为他们被生活所迫,有些人拾荒是因为他们是艺术家,有些人拾荒是因为他们喜欢拾荒。”本片的完整片名是“拾荒者们和女拾荒者”,其中“女拾荒者”是指瓦尔达本人。影片中的所有人都在拾荒,瓦尔达本人也是拾荒,她在拣拾被人遗忘的记忆。本片的艺术成就不仅表现在瓦尔达创作了一部以第一人称叙事的实验性数码纪录片,而且表现在影片作者巧妙地把握了“唯我”与“主观”以及电影作者的“自我”与被拍摄的社会现实中的“别人”之间的细微界限。这部影片是用DV拍摄的,然后扩转成35毫米电影胶片发行,曾经在30个月的时间里获得过30个奖。(