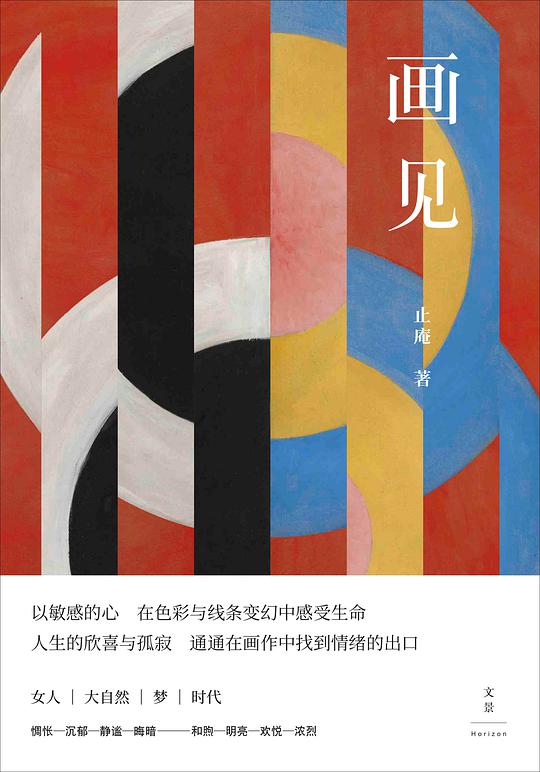

画见 豆瓣

作者:

止庵

世纪文景 | 上海人民出版社

2019

- 6

说是看画,实在读人心,说是看画,实在观自己。

本书是一本长篇艺术随笔。一场关于自我审美教育的成长之旅,一场美术馆畅游的时光回顾,一场人与画穿越时光的交流,一场充满情感的自我审视。说是看画,实在观自己。

涉及高更、梵高、马克、杜尚等现代艺术史不可错过的艺术家,是止庵这几年游览欧美日本博物馆看画的心得。

在色彩和线条缤纷交错的世界中,作者借绘画作品谈了许多人生、历史、文学、艺术方面的见解,使“观看”的理念不再是束缚于“绘画艺术”题目之下的狭隘画论,而是从“视觉”到“情感”的深度开掘,集中体现了作者的现代审美意识和人生体验。不肯重复网上随处可查的美术史和画家生平的常识信息,而是观者作为充满情感和感受的“人”与“绘画作品”之间的联系,是深刻、深厚的私人审美体悟。

本书是一本长篇艺术随笔。一场关于自我审美教育的成长之旅,一场美术馆畅游的时光回顾,一场人与画穿越时光的交流,一场充满情感的自我审视。说是看画,实在观自己。

涉及高更、梵高、马克、杜尚等现代艺术史不可错过的艺术家,是止庵这几年游览欧美日本博物馆看画的心得。

在色彩和线条缤纷交错的世界中,作者借绘画作品谈了许多人生、历史、文学、艺术方面的见解,使“观看”的理念不再是束缚于“绘画艺术”题目之下的狭隘画论,而是从“视觉”到“情感”的深度开掘,集中体现了作者的现代审美意识和人生体验。不肯重复网上随处可查的美术史和画家生平的常识信息,而是观者作为充满情感和感受的“人”与“绘画作品”之间的联系,是深刻、深厚的私人审美体悟。