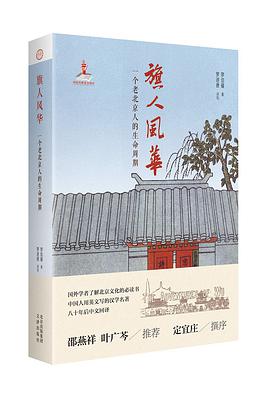

旗人风华 豆瓣

The Adventures of Wu : The Life Cycle of a Peking Man

作者:

罗信耀

译者:

罗进德

文津出版社

2020

- 8

本书是部英译汉的译著。经埃德加斯诺的介绍,罗信耀先生在《北平时事日报》用英语向外国人介绍北京文化,后结集为The Adventures of Wu: The Life Cycle of a Peking Man,先后有英语版本和日语版本出版,在国外影响很大,一版再版,被认为是外国研究北京民俗的必备书籍,遗憾的是因为大量民俗的专业名词,以及涉及的领域太广,翻译烦难,所以一直没有中译本。吴晓铃、葛兆光等名家曾阅读日文本,力主翻译。罗进德先生秉着对北京文化的爱,以及父亲的嘱托,根据初版和日文本相对照,花了10余年的功夫终于翻译出来,同时又参照近百种北京文化类书籍对其中的民俗文化进行与时俱进的注释和考订。本书以20世纪一位老北京人从生到死的日常生活为主线,包括生子、婚丧嫁娶,也包括进香、赛马、上朝等,忠实记录了老北京多姿多彩的生活方式。尤其难得的是作者自身是旗人,他隐性地写出了一幅生动翔实的满族旗俗的风情画卷。这对我们理解北京文化的多民族形成和巨大包容性,勾勒中国乡愁的北京特色极具意义。本书以叙述为主,不仅趣味性高,可读性极强,罗信耀先生又善于版画,本书通过大量的生动插图,对我们还原那些老北京消逝的绝活极有启发意义。