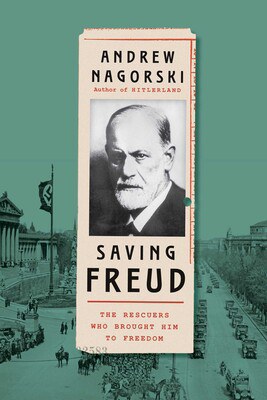

Saving Freud 豆瓣

作者:

Andrew Nagorski

Simon Schuster

2022

- 8

一个充满戏剧性的真实故事,讲述了在德国吞并奥地利之后西格蒙德·弗洛伊德在最后一刻逃到伦敦的故事,以及使之成为可能的一群朋友。

1938 年 3 月,德国士兵越过边境进入奥地利,希特勒将该国并入第三帝国。预料到这些事件,许多犹太人逃离了奥地利,但这位最著名的奥地利犹太人仍留在维也纳,他从小就住在那里。西格蒙德·弗洛伊德 81 岁了,身患癌症,仍然不相信自己有生命危险。

但几个与弗洛伊德关系密切的知名人士却不这么认为,他们开始协调努力,说服弗洛伊德离开他心爱的维也纳,移民到英国。该团体包括威尔士医生、拿破仑的曾孙女、美国大使、弗洛伊德忠诚的小女儿安娜和他的私人医生。

《拯救弗洛伊德》讲述了这群非凡的人如何最终成功地哄骗弗洛伊德——一个似乎比任何人都更了解人类思想的人,从他对迫在眉睫的灾难的深切否认状态中摆脱出来,让他们能够解救他和他的家人来自奥地利,以便他们可以在伦敦定居。弗洛伊德将在那里自由地度过余下的 16 个月。

这本书既是一部精辟的弗洛伊德新传记,也是一部关于拯救弗洛伊德生命的非凡朋友的集体传记。

1938 年 3 月,德国士兵越过边境进入奥地利,希特勒将该国并入第三帝国。预料到这些事件,许多犹太人逃离了奥地利,但这位最著名的奥地利犹太人仍留在维也纳,他从小就住在那里。西格蒙德·弗洛伊德 81 岁了,身患癌症,仍然不相信自己有生命危险。

但几个与弗洛伊德关系密切的知名人士却不这么认为,他们开始协调努力,说服弗洛伊德离开他心爱的维也纳,移民到英国。该团体包括威尔士医生、拿破仑的曾孙女、美国大使、弗洛伊德忠诚的小女儿安娜和他的私人医生。

《拯救弗洛伊德》讲述了这群非凡的人如何最终成功地哄骗弗洛伊德——一个似乎比任何人都更了解人类思想的人,从他对迫在眉睫的灾难的深切否认状态中摆脱出来,让他们能够解救他和他的家人来自奥地利,以便他们可以在伦敦定居。弗洛伊德将在那里自由地度过余下的 16 个月。

这本书既是一部精辟的弗洛伊德新传记,也是一部关于拯救弗洛伊德生命的非凡朋友的集体传记。