德语文学

维特根斯坦的侄子 豆瓣

Wittgensteins Neffe

9.0 (5 个评分)

作者:

[奥地利] 托马斯·伯恩哈德

译者:

马文韬

上海人民出版社

2010

“现在我知道了,我们许多年从一个人身旁走过,却不知道这人是谁。

现在我知道了,数十年我曾从一个人身旁走过,而不知道他是谁。”

作为伯恩哈德作品系列的第一卷,本书包含了三个关于死亡的故事。

《波斯女人》:关于爱情、报复和死亡的故事

《维特根斯坦的侄子—— 一场友谊》:关于友谊、理解与死亡的故事

《制帽匠》:关于亲情、尊重与死亡的故事

伯恩哈德说:“想到死亡一切都是可笑的。”他以极富音乐性的文字,犀利的夸张、重复和幽默,将人类境遇中种种愚钝与疾病,痛苦与冷漠,习惯与禁忌推向极端,展现了人与人之间沟通的艰难。

现在我知道了,数十年我曾从一个人身旁走过,而不知道他是谁。”

作为伯恩哈德作品系列的第一卷,本书包含了三个关于死亡的故事。

《波斯女人》:关于爱情、报复和死亡的故事

《维特根斯坦的侄子—— 一场友谊》:关于友谊、理解与死亡的故事

《制帽匠》:关于亲情、尊重与死亡的故事

伯恩哈德说:“想到死亡一切都是可笑的。”他以极富音乐性的文字,犀利的夸张、重复和幽默,将人类境遇中种种愚钝与疾病,痛苦与冷漠,习惯与禁忌推向极端,展现了人与人之间沟通的艰难。

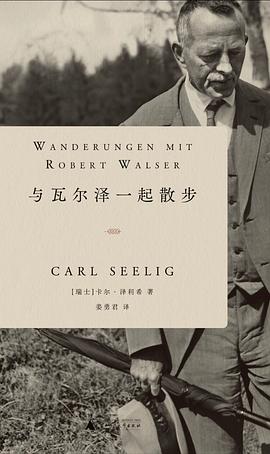

与瓦尔泽一起散步 豆瓣

7.0 (7 个评分)

作者:

[瑞士] 卡尔·泽利希

译者:

姜勇君

2022

- 10

★“命运如雪的诗人”罗伯特·瓦尔泽,死后被追封为现代德语文学奠基人

当过职员,做过仆人,服过兵役,进过疯人院,最后死于雪地;

却受到卡夫卡钦佩,黑塞盛赞,本雅明推崇。

瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽,被誉为现代德语文学的奠基人。

卡夫卡只是瓦尔泽类型的一个特例。

——穆齐尔

瓦尔泽躲进病院,从此不问世事,是有道理的。他要么自救于疯人院,要么被瑞士的教授和电台经理活活饿死。这些人虽然有好差事,却写不出半句瓦尔泽那样漂亮的文章。

——黑塞

恰恰是在罗伯特·瓦尔泽的作品中,我们第一次注意到一种非同寻常的、难以描述的荒疏。这种虚无就是重量,这种混乱就是毅力——这是读者在阅读瓦尔泽作品时最后所能想到的事实。

——本雅明

★瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录, “错过了时间的散步者”与挚友长达二十年的散步日记

1929年他躲进精神病院,此后余生,不问世事。

自1936年起,卡尔·泽利希与瓦尔泽一起散步,并写下日记,记录下大师的珍贵语录,成为瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录。

★设计师山川操刀,用淡雅色彩还原往日时光的质感

德式方脊精装口袋本,随身携带随手翻,契合日记体的短章式阅读;内含多幅历史照片插图,还原伟大作家的平凡人生,如何用散步抵御人生的落寞。

【名人推荐】

今天,瓦尔泽没有成为被遗忘的作家,主要归功于卡尔·泽利希为他的事业所做的努力。如果没有泽利希对他与瓦尔泽散步的描述,如果没有他在传记方面的初步工作,如果没有他出版的作品选集和他对瓦尔泽手稿的解码——瓦尔泽就不可能康复,他的记忆很可能会被淡忘。

——W.G.塞巴尔德

[卡尔·泽利希]的私人一手资料是我们所能看到的最接近瓦尔泽回忆录的资料。他向瓦尔泽提出的问题,有的关于他的个人和职业历史,有的关于他的文学和政治观点,像是一个口述历史学家会提出的问题,而瓦尔泽信任他的同伴,心平气和地回答,用他特有的幽默和不寻常的观察为对话增添色彩。

——萨拉·考恩,《书坛》(Bookforum)

《与瓦尔泽一起散步》充分展现了瓦尔泽的哲学,即过着谦逊的生活,在平凡的事物中发现美,并用更少的钱过日子。

——莫伊拉·戴维

【内容简介】

1929年,瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽躲进精神病院,此后余生,不问世事。

1933年,瓦尔泽封笔。他说,他不是来写作的,是来发疯的,要写就不来了。他转而练习另一项最喜欢的活动:徒步旅行。

1936年起,卡尔·泽利希定期来访,与瓦尔泽一起散步,并写下日记,成为瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录。

在漫长的散步途中,泽利希走入了沉默已久的诗人内心,瓦尔泽开始重新倾吐对人生和文学的真知灼见。

1956年圣诞节,瓦尔泽死于阿尔卑斯山的雪地,先是被一只猎狗发觉,接着是附近的农民,然后是整个世界。

当过职员,做过仆人,服过兵役,进过疯人院,最后死于雪地;

却受到卡夫卡钦佩,黑塞盛赞,本雅明推崇。

瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽,被誉为现代德语文学的奠基人。

卡夫卡只是瓦尔泽类型的一个特例。

——穆齐尔

瓦尔泽躲进病院,从此不问世事,是有道理的。他要么自救于疯人院,要么被瑞士的教授和电台经理活活饿死。这些人虽然有好差事,却写不出半句瓦尔泽那样漂亮的文章。

——黑塞

恰恰是在罗伯特·瓦尔泽的作品中,我们第一次注意到一种非同寻常的、难以描述的荒疏。这种虚无就是重量,这种混乱就是毅力——这是读者在阅读瓦尔泽作品时最后所能想到的事实。

——本雅明

★瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录, “错过了时间的散步者”与挚友长达二十年的散步日记

1929年他躲进精神病院,此后余生,不问世事。

自1936年起,卡尔·泽利希与瓦尔泽一起散步,并写下日记,记录下大师的珍贵语录,成为瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录。

★设计师山川操刀,用淡雅色彩还原往日时光的质感

德式方脊精装口袋本,随身携带随手翻,契合日记体的短章式阅读;内含多幅历史照片插图,还原伟大作家的平凡人生,如何用散步抵御人生的落寞。

【名人推荐】

今天,瓦尔泽没有成为被遗忘的作家,主要归功于卡尔·泽利希为他的事业所做的努力。如果没有泽利希对他与瓦尔泽散步的描述,如果没有他在传记方面的初步工作,如果没有他出版的作品选集和他对瓦尔泽手稿的解码——瓦尔泽就不可能康复,他的记忆很可能会被淡忘。

——W.G.塞巴尔德

[卡尔·泽利希]的私人一手资料是我们所能看到的最接近瓦尔泽回忆录的资料。他向瓦尔泽提出的问题,有的关于他的个人和职业历史,有的关于他的文学和政治观点,像是一个口述历史学家会提出的问题,而瓦尔泽信任他的同伴,心平气和地回答,用他特有的幽默和不寻常的观察为对话增添色彩。

——萨拉·考恩,《书坛》(Bookforum)

《与瓦尔泽一起散步》充分展现了瓦尔泽的哲学,即过着谦逊的生活,在平凡的事物中发现美,并用更少的钱过日子。

——莫伊拉·戴维

【内容简介】

1929年,瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽躲进精神病院,此后余生,不问世事。

1933年,瓦尔泽封笔。他说,他不是来写作的,是来发疯的,要写就不来了。他转而练习另一项最喜欢的活动:徒步旅行。

1936年起,卡尔·泽利希定期来访,与瓦尔泽一起散步,并写下日记,成为瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录。

在漫长的散步途中,泽利希走入了沉默已久的诗人内心,瓦尔泽开始重新倾吐对人生和文学的真知灼见。

1956年圣诞节,瓦尔泽死于阿尔卑斯山的雪地,先是被一只猎狗发觉,接着是附近的农民,然后是整个世界。

The Walk Goodreads 豆瓣

Der Spaziergang

作者:

Robert Walser

译者:

Susan Bernofsky

New Directions

2012

- 6

Walser's alternative, preferred version of his most famous tale. <br /><br />A pseudo-biographical "stroll" through town and countryside rife with philosophic musings, The Walk has been hailed as the masterpiece of Walser's short prose. Walking features heavily in his writing, but nowhere else is it as elegantly considered. Without walking, "I would be dead," Walser explains, "and my profession, which I love passionately, would be destroyed. Because it is on walks that the lore of nature and the lore of the country are revealed, charming and graceful, to the sense and eyes of the observant walker." The Walk was the first piece of Walser's work to appear in English, and the only one translated before his death. However, Walser heavily revised his most famous novella, altering nearly every sentence, rendering the baroque tone of his tale into something more spare. An introduction by translator Susan Bernofsky explains the history of The Walk, and the difference between its two versions.

Die Gedichte 谷歌图书

作者:

Robert Walser

Suhrkamp

1986

- 1

The Tanners Goodreads 豆瓣

作者:

Robert Walser

译者:

Susan Bernofsky

New Directions

2009

- 1

<em>The Tanners</em>, Robert Walser’s amazing 1907 novel of twenty chapters, is now presented in English for the very first time, by the award-winning translator Susan Bernofsky. Three brothers and a sister comprise the Tanner family—Simon, Kaspar, Klaus, and Hedwig: their wanderings, meetings, separations, quarrels, romances, employment and lack of employment over the course of a year or two are the threads from which Walser weaves his airy, strange and brightly gorgeous fabric. “Walser’s lightness is lighter than light,” as Tom Whalen said in Bookforum: “buoyant up to and beyond belief, terrifyingly light.”<br /><br /><br />Robert Walser—admired greatly by Kafka, Musil, and Walter Benjamin—is a radiantly original author. He has been acclaimed “unforgettable, heart-rending” (J.M. Coetzee), “a bewitched genius” (Newsweek), and “a major, truly wonderful, heart-breaking writer” (Susan Sontag). Considering Walser’s “perfect and serene oddity,” Michael Hofmann in <em>The London Review of Books</em> remarked on the “Buster Keaton-like indomitably sad cheerfulness [that is] most hilariously disturbing.” <em>The Los Angeles Times</em> called him “the dreamy confectionary snowflake of German language fiction. He also might be the single most underrated writer of the 20th century....The gait of his language is quieter than a kitten’s.”<br /><br /><br />“A clairvoyant of the small” W. G. Sebald calls Robert Walser, one of his favorite writers in the world, in his acutely beautiful, personal, and long introduction, studded with his signature use of photographs.

德米安 豆瓣

8.3 (66 个评分)

作者:

(德) 黑塞

译者:

丁君君

/

谢莹莹

世纪文景/上海人民出版社

2014

- 7

★《德米安:彷徨少年时》1919年首版,最初作者署名为埃米尔•辛克莱,作品问世后在社会上引起巨大反响,其受人欢迎的盛况唯有上个世纪的《少年维特之烦恼》能够与之媲美。人们竞相探问辛克莱到底是谁,连托马斯•曼也写信向出版商询问作者情况。但这位作者一直隐匿着,直到两年后作品17刷时,才确切地属上黑塞的名字。

★《德米安:彷徨少年时》是黑塞最经典的作品之一,此次特别增补好莱坞人气文艺男星詹姆斯•弗兰科最新导言。弗兰科说:我所追求的是一种自我理想映照的生活,在趋向这个目标的旅程之中,阅读《德米安》是重要的一步。

★一个青年的蜕变自阅读《德米安:彷徨少年时》起,青年德米安将引领你度过自身蜕变的斗争。

★一部以它极为精确的描写击中时代神经的作品。整整一代青年,均满怀感激而且如痴如醉地被他吸引。

★全球青年口耳相传,黑塞是被阅读最多的德语作家。

我所追求的是一种自我理想映照的生活,在趋向这个目标的旅程之中,阅读《德米安》是重要的一步。

——詹姆斯•弗兰科

《德米安:彷徨少年时》是黑塞的代表作之一,讲述少年辛克莱寻找通向自身之路的艰辛历程。

出生并成长于 “光明世界”的辛克莱,偶然发现截然不同的“另一个世界”,那里的纷乱和黑暗,使他焦虑困惑,并陷入谎言带来的灾难之中。这时,一个名叫德米安的少年出现,将他带出沼泽地,从此他开始走向孤独寻找自我的前路。之后的若干年,“德米安”以不同的身份面目出现,在他每一次孤独寻找、艰难抉择的时候,成为他的引路人……

★《德米安:彷徨少年时》是黑塞最经典的作品之一,此次特别增补好莱坞人气文艺男星詹姆斯•弗兰科最新导言。弗兰科说:我所追求的是一种自我理想映照的生活,在趋向这个目标的旅程之中,阅读《德米安》是重要的一步。

★一个青年的蜕变自阅读《德米安:彷徨少年时》起,青年德米安将引领你度过自身蜕变的斗争。

★一部以它极为精确的描写击中时代神经的作品。整整一代青年,均满怀感激而且如痴如醉地被他吸引。

★全球青年口耳相传,黑塞是被阅读最多的德语作家。

我所追求的是一种自我理想映照的生活,在趋向这个目标的旅程之中,阅读《德米安》是重要的一步。

——詹姆斯•弗兰科

《德米安:彷徨少年时》是黑塞的代表作之一,讲述少年辛克莱寻找通向自身之路的艰辛历程。

出生并成长于 “光明世界”的辛克莱,偶然发现截然不同的“另一个世界”,那里的纷乱和黑暗,使他焦虑困惑,并陷入谎言带来的灾难之中。这时,一个名叫德米安的少年出现,将他带出沼泽地,从此他开始走向孤独寻找自我的前路。之后的若干年,“德米安”以不同的身份面目出现,在他每一次孤独寻找、艰难抉择的时候,成为他的引路人……

丧失了名誉的卡塔琳娜·勃罗姆 豆瓣

Die verlorene Ehre der Katharina Blum

7.6 (5 个评分)

作者:

[德] 海因里希·伯尔

译者:

孙凤城

/

孙坤荣

上海文艺出版社

2016

- 1

《丧失了名誉的卡塔琳娜•勃罗姆》是诺贝尔文学奖得主海因里希•伯尔最著名的中篇小说,又名《暴行是如何发生的,并能导向何方》。此书首次出版于1974年,先后被译为30多种文字,到2007年时,在德国的销量已达600万册,并被改编成电影和舞台剧。

卡塔琳娜是一位年轻漂亮的女管家,靠自己的聪明才智和辛勤劳动过着体面的生活。一次朋友聚会中,她与风度翩翩的路德维希一见倾心,坠入爱河。不料,路德维希被警方以抢劫银行的罪名通缉,他逃走了,毫不知情的卡塔琳娜却成为媒体的靶子,遭到小报的肆意诽谤,个人隐私被披露,陈年旧事被挖掘,甚至连她的亲人、朋友都无一幸免地遭到骚扰。忍无可忍的卡塔琳娜,终于举起手枪,踏上了以暴制暴的复仇之路。

卡塔琳娜是一位年轻漂亮的女管家,靠自己的聪明才智和辛勤劳动过着体面的生活。一次朋友聚会中,她与风度翩翩的路德维希一见倾心,坠入爱河。不料,路德维希被警方以抢劫银行的罪名通缉,他逃走了,毫不知情的卡塔琳娜却成为媒体的靶子,遭到小报的肆意诽谤,个人隐私被披露,陈年旧事被挖掘,甚至连她的亲人、朋友都无一幸免地遭到骚扰。忍无可忍的卡塔琳娜,终于举起手枪,踏上了以暴制暴的复仇之路。

Flotsam 豆瓣

作者:

Remarque, Erich Maria

译者:

Lindley, Denver

Random House

2013

Political dissidents, Jews, medical students, petty criminals. Among the thousands of displaced persons traveling the unpaved roads of Europe, there are Steiner and Kern. Both have irritated officials for outstaying their cold two-week welcome in Czechoslovakia. And so they must leave. Not that either has any place to go. Not in 1939. But when a man is led by a guard to the border of one country, he must try another one. Until he is escorted from that one too.

Living hand-to-mouth, selling shoelaces and safety pins for a few pennies, there are still pleasures to be had in such a life. Paris, for one; love for another. For amidst the heartless cruelty and cold-blooded laws of the Nazi state, there is still humanity and kindness. And there is incomparable joy in falling in love, surviving, and telling your story so it is never forgotten.

Living hand-to-mouth, selling shoelaces and safety pins for a few pennies, there are still pleasures to be had in such a life. Paris, for one; love for another. For amidst the heartless cruelty and cold-blooded laws of the Nazi state, there is still humanity and kindness. And there is incomparable joy in falling in love, surviving, and telling your story so it is never forgotten.

大雪将至 豆瓣

Ein ganzes Leben

8.0 (33 个评分)

作者:

罗伯特•泽塔勒

译者:

刘秋叶

青橙文化/南海出版公司

2018

- 6

★一部打动西方人灵魂的作品

★2011年德国格林美尔斯豪森奖

★2016年布克国际奖短名单

★全球30余家权威媒体倾力推荐:因为罗伯特•泽塔勒,奥地利当代文学额外赢得了一种人们再也不想放弃的声音。

★关于爱、生命和死亡,平凡一生中的伟大演绎。

——————————————————

【内容简介】

安德里亚斯•艾格尔度过了备受凌虐的童年,虽然被养父打成残疾,但还是成长为强壮而熟练的工人。他加入施工队,参与第一批高山索道的建设;与玛丽结婚过着安稳的日子,却被一次雪崩剥夺了拥有的一切;他经历过一场战争,在战俘营里待了八年的时间,见证过无数痛苦和死亡。他努力工作,也曾深爱过。在短暂而漫长的一生中,他多次与死亡擦肩而过,但他不曾怨恨,也没有怒火,而是平静地接受着降临到身上的一切,坚定地留下自己的足迹。

——————————————————

【各界好评】

★本书如同一场美好的思索,思索着远离尘嚣的山谷中一段孤独的生命,以及现代世界如何缓缓地到来。

——伊恩•麦克尤恩(英国著名作家)

★这一年我最心爱的读物就是罗伯特•泽塔勒的《大雪将至》……从第一页你知道它将重新安排你的精神世界。这是一个令人惊叹、令人心碎的故事,它封装了一个变化、失去和恢复的世界。

——阿努拉哈•罗伊(印度知名小说家)

★我阅读,我惊叹,我享受着每一个句子。罗伯特•泽塔勒轻盈而丰满地描写了一个小人物的大感情。

——沃夫尔冈•赫尔勒斯(德国知名作家、记者)

★一本非常诗意的书,既粗暴又温柔,充满尊严并让人将目光投向小人物。在读了刚开始的那几页后,会舍不得将它放到一边,这证明文学并非依赖引起轰动的题材。

——《时代周刊》

★泽塔勒告诉我们,即使是最普通的人,生活也是一场非凡的冒险。

——《周日邮报》

★泽塔勒以一个温柔而感人的视角来观察人类的适应能力,这个故事提醒我们,快乐可以在日常生活和简单的事情中找到。

——《书单》

★读者们会发现,泽塔勒从容地展现出一种敏锐的洞察力和观察力。

——《出版人周刊》

★每个举措、每个文字、每个句子——无一不让人细细凝听。这是一首细致、优雅、完整的生命之歌。整个人沉静下来、不能自已,当故事中的悲伤突然止息,却又带来撕心裂肺的大笑和巨大的惊愕。

——《世界报》

★罗伯特•泽塔勒在几个独树一帜的场景中,勾画了超过七十载的永恒生命,像一杯苦甜交织的日落鸡尾酒。

——《明镜周刊》

★泽塔勒创作出了一部优雅而美丽的作品。

——《华尔街日报》

★这本书以一种美丽的语言,安静地、聚精会神地、不带激情地叙述一个人所能够承受的事。这是一位多么令人赞赏的作者,以一本令人无法忘怀的书如此深刻地感动人心。

——《法兰克福报》

★2011年德国格林美尔斯豪森奖

★2016年布克国际奖短名单

★全球30余家权威媒体倾力推荐:因为罗伯特•泽塔勒,奥地利当代文学额外赢得了一种人们再也不想放弃的声音。

★关于爱、生命和死亡,平凡一生中的伟大演绎。

——————————————————

【内容简介】

安德里亚斯•艾格尔度过了备受凌虐的童年,虽然被养父打成残疾,但还是成长为强壮而熟练的工人。他加入施工队,参与第一批高山索道的建设;与玛丽结婚过着安稳的日子,却被一次雪崩剥夺了拥有的一切;他经历过一场战争,在战俘营里待了八年的时间,见证过无数痛苦和死亡。他努力工作,也曾深爱过。在短暂而漫长的一生中,他多次与死亡擦肩而过,但他不曾怨恨,也没有怒火,而是平静地接受着降临到身上的一切,坚定地留下自己的足迹。

——————————————————

【各界好评】

★本书如同一场美好的思索,思索着远离尘嚣的山谷中一段孤独的生命,以及现代世界如何缓缓地到来。

——伊恩•麦克尤恩(英国著名作家)

★这一年我最心爱的读物就是罗伯特•泽塔勒的《大雪将至》……从第一页你知道它将重新安排你的精神世界。这是一个令人惊叹、令人心碎的故事,它封装了一个变化、失去和恢复的世界。

——阿努拉哈•罗伊(印度知名小说家)

★我阅读,我惊叹,我享受着每一个句子。罗伯特•泽塔勒轻盈而丰满地描写了一个小人物的大感情。

——沃夫尔冈•赫尔勒斯(德国知名作家、记者)

★一本非常诗意的书,既粗暴又温柔,充满尊严并让人将目光投向小人物。在读了刚开始的那几页后,会舍不得将它放到一边,这证明文学并非依赖引起轰动的题材。

——《时代周刊》

★泽塔勒告诉我们,即使是最普通的人,生活也是一场非凡的冒险。

——《周日邮报》

★泽塔勒以一个温柔而感人的视角来观察人类的适应能力,这个故事提醒我们,快乐可以在日常生活和简单的事情中找到。

——《书单》

★读者们会发现,泽塔勒从容地展现出一种敏锐的洞察力和观察力。

——《出版人周刊》

★每个举措、每个文字、每个句子——无一不让人细细凝听。这是一首细致、优雅、完整的生命之歌。整个人沉静下来、不能自已,当故事中的悲伤突然止息,却又带来撕心裂肺的大笑和巨大的惊愕。

——《世界报》

★罗伯特•泽塔勒在几个独树一帜的场景中,勾画了超过七十载的永恒生命,像一杯苦甜交织的日落鸡尾酒。

——《明镜周刊》

★泽塔勒创作出了一部优雅而美丽的作品。

——《华尔街日报》

★这本书以一种美丽的语言,安静地、聚精会神地、不带激情地叙述一个人所能够承受的事。这是一位多么令人赞赏的作者,以一本令人无法忘怀的书如此深刻地感动人心。

——《法兰克福报》

惊马奔逃 豆瓣

Ein fliehendes Pferd

作者:

[德] 马丁·瓦尔泽

译者:

郑华汉

/

李柳明

…

上海文艺出版社

2013

- 9

对于小说家来说,观点犹如短路。——马丁•瓦尔泽

这本书包括《惊马奔逃》和《梅斯默的想法》两个中篇。《惊马奔逃》是一部“反映人到中年人生危机”的作品,讲述了中学和大学时代的同窗好友赫尔穆特和克劳斯,分别与妻子在博登湖畔度假,两对夫妇偶然相遇,回忆过去的美好时光。作品1978年甫一出版,即轰动德国文坛,跻入当年十大畅销书之列,被誉为作者“最成熟、最出色的一部作品”。《梅斯默的想法》并非传统意义上的小说,它由许多微型故事和箴言警句组成,被评论界认为是作者最美的一部散文作品。书中的主人公梅斯默无疑就是作者的第二个自我,作者的目的就是要写出“自传的第四维”。

这本书包括《惊马奔逃》和《梅斯默的想法》两个中篇。《惊马奔逃》是一部“反映人到中年人生危机”的作品,讲述了中学和大学时代的同窗好友赫尔穆特和克劳斯,分别与妻子在博登湖畔度假,两对夫妇偶然相遇,回忆过去的美好时光。作品1978年甫一出版,即轰动德国文坛,跻入当年十大畅销书之列,被誉为作者“最成熟、最出色的一部作品”。《梅斯默的想法》并非传统意义上的小说,它由许多微型故事和箴言警句组成,被评论界认为是作者最美的一部散文作品。书中的主人公梅斯默无疑就是作者的第二个自我,作者的目的就是要写出“自传的第四维”。

周末 豆瓣

Das Wochenende

7.4 (7 个评分)

作者:

[德国] 本哈德·施林克

译者:

印芝虹

上海译文出版社

2010

不经历二十多年的牢狱生活后,约尔克被总统赦免释放。为庆祝他重获自由,姐姐克里斯蒂安娜在柏林郊区的房子组织了一个周末聚会,邀请约尔克的朋友参加。克里斯蒂安娜希望这是帮弟弟开始新生活的好机会,不过,对于参加聚会的人来说,心情复杂,往昔不堪回首。约尔克曾经是德国红军派成员,这个深受极左思潮影响、发端于西德六八年学潮的团体在二十世纪七十年代发展成暴力恐怖组织,在七八十年代制造了多起震惊世界的绑架、谋杀事件,约尔克正是这些恐怖事件的参与者。与约尔克的相聚,把似乎已远去的种种选择、评判又摆在了大家面前。

约尔克该怎样面对周围的人,怎样认识今天的世界?三天的聚会中,约尔克,他的律师,他的“革命同志”,以前的情人,多年失去联系的儿子,每个人的表现,说话、神态、心情……事过境迁,不仅是约尔克,每个人都在重新寻找自己位置,每个人都再一次面对梦想、责任、罪恶、宽恕、情谊、道德审判的困惑,而今天面临新的恐怖主义威胁的世界让这些不仅仅只是回顾。

约尔克该怎样面对周围的人,怎样认识今天的世界?三天的聚会中,约尔克,他的律师,他的“革命同志”,以前的情人,多年失去联系的儿子,每个人的表现,说话、神态、心情……事过境迁,不仅是约尔克,每个人都在重新寻找自己位置,每个人都再一次面对梦想、责任、罪恶、宽恕、情谊、道德审判的困惑,而今天面临新的恐怖主义威胁的世界让这些不仅仅只是回顾。

黑色方尖碑 豆瓣

Der schwarze Obelisk

9.0 (7 个评分)

作者:

[德] 雷马克

译者:

李清华

上海人民出版社

2019

- 3

☆20世纪顶尖小说家,拥有读者最多的德语作家之一。

☆茨威格、君特•格拉斯推崇的大师,林语堂、巴金鼎力推荐,影响鲍勃迪伦、王朔的经典名家。

☆雷马克经典代表作,以黑色幽默笔调刺穿战后荒诞现实。

☆1923年,恶性通货膨胀笼罩着德国。被战争耽搁的年轻人深陷于和平年代的混乱与荒诞之中,所见的依旧是形形色色的死亡与绝望。这是关于德国一战后一代人的故事。

--------------

1923年,德国正处于战后的恶性通货膨胀中。主人公路德维希25岁,热爱艺术和诗歌,他17岁时便应征入伍,和许多同辈一样参加过“一战”,如今在一家墓碑公司里工作,黑色方尖碑是这家公司最有历史也最值钱的纪念碑。战争对这一代人的影响不仅体现在战场上,更体现在战后的艰难生活中,正如本书副标题所揭示的,这是一个关于“被耽搁的青年时代的故事”,这一代人的青春由于他们参加战争和战后过着迷茫的生活而被耽误了。

通过路德维希的视角,书中展现了通货膨胀下不同阶层人士的生活状态和荒谬现实,规规矩矩做生意,生意做得越多越蚀本,而投机商人却能轻而易举牟获暴利。辛勤工作的普通人却都走投无路,甚至不得不选择自杀。在这种环境中,路德维希和他的好朋友墓碑公司的老板格奥尔格也不得不使用一些小诡计才能维持公司经营并减轻生活的压力。路德维希还在空闲时间兼任家庭教师,并在一家精神病院里为病人弹奏管风琴。在那里他结识了患有精神分裂症的富家小姐伊莎贝尔,曾经因为经济的拮据路德维希的两任女友都离他而去,直到遇到伊莎贝尔他感受到了真正的爱情,在被战争蹂躏的人生和世界中找到了意义。但随着病情的好转,伊莎贝尔已忘记了患病期间的种种,他们最终也只能是隔着阶级鸿沟的陌生人。此时国家政策的调整使通货膨胀骤然停止,纳粹势力也在德国国内逐步上升。路德维希决定离开小城韦尔登布吕克,去柏林做了一名报社记者。小说最后一章用简短的篇幅叙述了当路德维希再回去时已是二战之后,韦尔登布吕克已经在纳粹和又一次的战火中面目全非,人们的命运也被动荡的时代裹挟着,走向了不同的结局。

☆茨威格、君特•格拉斯推崇的大师,林语堂、巴金鼎力推荐,影响鲍勃迪伦、王朔的经典名家。

☆雷马克经典代表作,以黑色幽默笔调刺穿战后荒诞现实。

☆1923年,恶性通货膨胀笼罩着德国。被战争耽搁的年轻人深陷于和平年代的混乱与荒诞之中,所见的依旧是形形色色的死亡与绝望。这是关于德国一战后一代人的故事。

--------------

1923年,德国正处于战后的恶性通货膨胀中。主人公路德维希25岁,热爱艺术和诗歌,他17岁时便应征入伍,和许多同辈一样参加过“一战”,如今在一家墓碑公司里工作,黑色方尖碑是这家公司最有历史也最值钱的纪念碑。战争对这一代人的影响不仅体现在战场上,更体现在战后的艰难生活中,正如本书副标题所揭示的,这是一个关于“被耽搁的青年时代的故事”,这一代人的青春由于他们参加战争和战后过着迷茫的生活而被耽误了。

通过路德维希的视角,书中展现了通货膨胀下不同阶层人士的生活状态和荒谬现实,规规矩矩做生意,生意做得越多越蚀本,而投机商人却能轻而易举牟获暴利。辛勤工作的普通人却都走投无路,甚至不得不选择自杀。在这种环境中,路德维希和他的好朋友墓碑公司的老板格奥尔格也不得不使用一些小诡计才能维持公司经营并减轻生活的压力。路德维希还在空闲时间兼任家庭教师,并在一家精神病院里为病人弹奏管风琴。在那里他结识了患有精神分裂症的富家小姐伊莎贝尔,曾经因为经济的拮据路德维希的两任女友都离他而去,直到遇到伊莎贝尔他感受到了真正的爱情,在被战争蹂躏的人生和世界中找到了意义。但随着病情的好转,伊莎贝尔已忘记了患病期间的种种,他们最终也只能是隔着阶级鸿沟的陌生人。此时国家政策的调整使通货膨胀骤然停止,纳粹势力也在德国国内逐步上升。路德维希决定离开小城韦尔登布吕克,去柏林做了一名报社记者。小说最后一章用简短的篇幅叙述了当路德维希再回去时已是二战之后,韦尔登布吕克已经在纳粹和又一次的战火中面目全非,人们的命运也被动荡的时代裹挟着,走向了不同的结局。

你的奥尔加 豆瓣

Olga

7.2 (8 个评分)

作者:

[德] 本哈德·施林克

译者:

沈锡良

南海出版公司

2019

- 11

★本哈德·施林克继《朗读者》之后的重磅新作

★被誉为近年来德语文学的高峰

★在德国出版一年来被翻译为22种语言

★已居《明镜周刊》畅销榜38周,持续在榜中

★重拾《朗读者》的母题,从一场爱情的侧面切入,展现了一个时代的侧影,让混乱的时代变得柔和起来

★知名译者倾力打造译本,多视角叙事,语言真挚感人,通俗易读

★这本书是《朗读者》的回声,它描绘了一位年轻男人和一位直率、正直的女性的爱情,以及他们和德国的命运。——《德国之声》

------------------------------------------------------------------------------

十九世纪末,奥尔加出生在波兰属地。 青涩时代,她爱上了工厂主儿子赫伯特,但清楚阶层不同,对方家庭不会答应这门婚事。

和赫伯特度过幸福的几年后,两人不得不分离。奥尔加去一家乡村学校教书。赫伯特则选择从军,他喜欢周游列国,有一颗驿动的心。

纳粹攫取政权后,奥尔加因病失去听力,在世间辗转流离,这时无人知道,她怀揣着一个怎样的秘密……

★被誉为近年来德语文学的高峰

★在德国出版一年来被翻译为22种语言

★已居《明镜周刊》畅销榜38周,持续在榜中

★重拾《朗读者》的母题,从一场爱情的侧面切入,展现了一个时代的侧影,让混乱的时代变得柔和起来

★知名译者倾力打造译本,多视角叙事,语言真挚感人,通俗易读

★这本书是《朗读者》的回声,它描绘了一位年轻男人和一位直率、正直的女性的爱情,以及他们和德国的命运。——《德国之声》

------------------------------------------------------------------------------

十九世纪末,奥尔加出生在波兰属地。 青涩时代,她爱上了工厂主儿子赫伯特,但清楚阶层不同,对方家庭不会答应这门婚事。

和赫伯特度过幸福的几年后,两人不得不分离。奥尔加去一家乡村学校教书。赫伯特则选择从军,他喜欢周游列国,有一颗驿动的心。

纳粹攫取政权后,奥尔加因病失去听力,在世间辗转流离,这时无人知道,她怀揣着一个怎样的秘密……

光芒渐逝的年代 豆瓣

In Zeiten des abnehmenden Lichts

作者:

[德] 欧根·鲁格

译者:

钟慧娟

上海译文出版社

2014

- 6

《光芒渐逝的年代》这部长达426页的家庭小说讲述了东德一家四代人从上世纪50年代到1989年柏林墙倒塌直至本世纪初近半个世纪的经历。祖父威廉和祖母夏洛特属于信仰共产主义的一代,希特勒上台之后全家逃至苏联,后在苏联共产党指示下移居墨西哥,1952年返回年轻的民主德国,并积极投身共和国建设。父亲库特幸运地逃出斯大林时期的沃尔库塔劳改营,和苏联人的妻子伊蕾娜返回小市民的民主德国,作为一名声望颇高的知识分子,他虽偶有不满,但还是坚信民主德国的可改造性。而对于他的儿子亚历山大(作家本人的化身)及其孙子一代来说,民主德国已过于狭隘——亚历山大恰恰选择了1989年祖父90岁生日之际逃向了西柏林。从祖父、父亲、儿子到孙子,民主德国逐渐衰退,四代人对民主德国的感情和信仰一代淡比一代,这也正是小说名字“光芒渐逝”的隐喻所在。

里斯本之夜 豆瓣

Die Nacht von Lissabon

8.7 (21 个评分)

作者:

[德] 雷马克

译者:

朱雯

上海人民出版社

2017

- 6

1942年,葡萄牙里斯本聚集了许多等待前往美国的流亡者。一天深夜,两个素不相识的人在码头相遇。一人因没有船票而徘徊,另一人愿意送出自己的两张船票,条件是对方要听他倾诉至天明,故事就此展开。

送出船票的是德国人约瑟夫·施瓦茨,他因反对纳粹政权,被他做盖世太保的妻弟告密,关进集中营,后逃出德国,却冒险回国探望妻子海伦。海伦决定和约瑟夫一同离开德国。他们辗转瑞士、法国、西班牙,经过数次分离与重聚,逃过种种追捕与监禁,终于到达了里斯本,却在最后关头不能登船去往“应许之地”了……约瑟夫和海伦的逃亡之路是一首“由恐怖、喜剧、逃跑、官僚政治、绝望和爱情组成的史诗”。

送出船票的是德国人约瑟夫·施瓦茨,他因反对纳粹政权,被他做盖世太保的妻弟告密,关进集中营,后逃出德国,却冒险回国探望妻子海伦。海伦决定和约瑟夫一同离开德国。他们辗转瑞士、法国、西班牙,经过数次分离与重聚,逃过种种追捕与监禁,终于到达了里斯本,却在最后关头不能登船去往“应许之地”了……约瑟夫和海伦的逃亡之路是一首“由恐怖、喜剧、逃跑、官僚政治、绝望和爱情组成的史诗”。

西线无战事 豆瓣

Im Westen nichts Neues

9.2 (43 个评分)

作者:

[德] 雷马克

译者:

朱雯

上海人民出版社

2017

- 6

第一次世界大战期间,十九岁的保罗·博伊默尔受到“爱国主义”的激励,跟同学们一起志愿参军,但战争与军队生活的残酷完全超出想象。在新兵训练营里,他们被迫抛弃从前对知识和自由的信仰,接受彻底的改造。短暂的训练后,新兵们被派往前线作战,所见所闻尽是残酷:战壕内都是老鼠、虱子;烈性传染病威胁着每个士兵的生命;战友们一个个阵亡,或受伤被送到野战医院;野战医院设备简陋,药品缺乏,伤患的死亡率极高。

保罗休假回家,发现德国国内仍沉浸在对于战争的英雄主义幻想中,普通人无法想象士兵们在前线所受的灾难,他和从前的生活已完全脱节,他的感受无人能懂。保罗重回前线,此时战争愈发惨烈,未来一片迷茫……

保罗休假回家,发现德国国内仍沉浸在对于战争的英雄主义幻想中,普通人无法想象士兵们在前线所受的灾难,他和从前的生活已完全脱节,他的感受无人能懂。保罗重回前线,此时战争愈发惨烈,未来一片迷茫……

批评家之死 豆瓣

Tod eines kritikers

作者:

[德] 马丁·瓦尔泽

译者:

黄燎宇

浙江文艺出版社

2018

- 1

德国《焦点周刊》评价说:“马丁•瓦尔泽这部针砭文坛内幕的讽刺作品写得妙语连珠,逸闻趣事信手拈来……瓦尔泽从未写过如此优秀、如此泼辣的篇章。”

*****

瓦尔泽的文字,机智而富有哲理,我深深佩服。

——莫言 (2012年诺贝尔文学奖得主)

托马斯•曼之后,最伟大的德语作家是谁?当然是马丁•瓦尔泽。他是当代的歌德。

——李洱(著名作家)

马丁•瓦尔泽是除德国大主教之外,对德国人影响最大的人。他的《迸涌的流泉》和《恋爱中的男人》等作品就体现出他为什么是德国人心灵世界的精确的刻画大师。

——邱华栋 (著名作家)

******

◇ 著名作家 莫言 李洱 邱华栋 倾情推荐

◇ 与君特•格拉斯齐名的德国文学大师,德国文学最高奖毕希纳奖得主

◇ 引发德国文艺界大震荡的争议之作,以文学的力量审视德国当代文坛

◇ “让一个被视为罪该万死的人死去,这才是现实主义的人物形象!”——马丁•瓦尔泽

———————————————————————————————————

广受追捧的文学批评家安德烈・埃尔-柯尼希离奇死亡。因嫌疑重大而遭逮捕的作家汉斯·拉赫,不久前因其小说新作被埃尔-柯尼希大加贬损而向批评家当面发出了威胁。汉斯・拉赫的朋友,学者米夏埃尔·兰多尔夫坚信其无罪,就此展开单方面的调查,过程中先后遭遇了形形色色的人物:警察、作家、 学者、出版家等等。他与他们逐一进行交锋和对话。随着调查深入,事件的样貌被不断修改和重塑,人心陷入言语的迷宫,悬念迭生,真相却依旧隐藏在重重迷雾之中……

*****

瓦尔泽的文字,机智而富有哲理,我深深佩服。

——莫言 (2012年诺贝尔文学奖得主)

托马斯•曼之后,最伟大的德语作家是谁?当然是马丁•瓦尔泽。他是当代的歌德。

——李洱(著名作家)

马丁•瓦尔泽是除德国大主教之外,对德国人影响最大的人。他的《迸涌的流泉》和《恋爱中的男人》等作品就体现出他为什么是德国人心灵世界的精确的刻画大师。

——邱华栋 (著名作家)

******

◇ 著名作家 莫言 李洱 邱华栋 倾情推荐

◇ 与君特•格拉斯齐名的德国文学大师,德国文学最高奖毕希纳奖得主

◇ 引发德国文艺界大震荡的争议之作,以文学的力量审视德国当代文坛

◇ “让一个被视为罪该万死的人死去,这才是现实主义的人物形象!”——马丁•瓦尔泽

———————————————————————————————————

广受追捧的文学批评家安德烈・埃尔-柯尼希离奇死亡。因嫌疑重大而遭逮捕的作家汉斯·拉赫,不久前因其小说新作被埃尔-柯尼希大加贬损而向批评家当面发出了威胁。汉斯・拉赫的朋友,学者米夏埃尔·兰多尔夫坚信其无罪,就此展开单方面的调查,过程中先后遭遇了形形色色的人物:警察、作家、 学者、出版家等等。他与他们逐一进行交锋和对话。随着调查深入,事件的样貌被不断修改和重塑,人心陷入言语的迷宫,悬念迭生,真相却依旧隐藏在重重迷雾之中……