文学研究

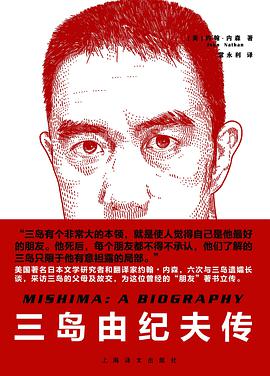

三岛由纪夫传 豆瓣

Mishima:A Biography

7.5 (8 个评分)

作者:

[美] 约翰·内森

译者:

常永利

上海译文出版社

2020

- 6

“三岛有个非常大的本领,就是使人觉得自己是他最好的朋友。

他死后,每个朋友都不得不承认,

他们了解的三岛只限于他有意袒露的局部。”

——————————

美国著名日本文学研究者和翻译家约翰•内森,

六次与三岛遗孀长谈,采访三岛的父母及故交,

为这位曾经的“朋友”著书立传。

——————————

我认识三岛是在19 64年,当时我开始翻译他的一部题为《午后曳航》的小说。之后两年,我经常与他见面。我在他书房一呆就是几个小时,直到深夜他开始写作……我常常是他聚会的客人中唯一的外国人。……那是让我兴奋陶醉的时期:我二十四岁,一个东京大学文学院的学生,和日本最有名的小说家交上了“朋友”。

当然我们并不是真正的朋友。……从三岛的角度看,他可能是喜欢和我在一起的……我可能是他遇到的唯一既擅长翻译,又在扳手腕时能够赢他的人。我确信这一点很重要。

可是在1965年底,我让他生气了。在他以为我会翻译他新出版的小说时,我却拒绝了,他决定不再和我来往。……

四年后他的死讯传来,我决定写一本书。

——摘自本书作者前言

——————————

三岛由纪夫“ 总是想证实自己的存在,却始终无法如愿以偿”,内森完成了这件难乎其难的工作,把三岛其人活生生地呈现在我们眼前。

——《芝加哥太阳时报》

他死后,每个朋友都不得不承认,

他们了解的三岛只限于他有意袒露的局部。”

——————————

美国著名日本文学研究者和翻译家约翰•内森,

六次与三岛遗孀长谈,采访三岛的父母及故交,

为这位曾经的“朋友”著书立传。

——————————

我认识三岛是在19 64年,当时我开始翻译他的一部题为《午后曳航》的小说。之后两年,我经常与他见面。我在他书房一呆就是几个小时,直到深夜他开始写作……我常常是他聚会的客人中唯一的外国人。……那是让我兴奋陶醉的时期:我二十四岁,一个东京大学文学院的学生,和日本最有名的小说家交上了“朋友”。

当然我们并不是真正的朋友。……从三岛的角度看,他可能是喜欢和我在一起的……我可能是他遇到的唯一既擅长翻译,又在扳手腕时能够赢他的人。我确信这一点很重要。

可是在1965年底,我让他生气了。在他以为我会翻译他新出版的小说时,我却拒绝了,他决定不再和我来往。……

四年后他的死讯传来,我决定写一本书。

——摘自本书作者前言

——————————

三岛由纪夫“ 总是想证实自己的存在,却始终无法如愿以偿”,内森完成了这件难乎其难的工作,把三岛其人活生生地呈现在我们眼前。

——《芝加哥太阳时报》

潮起潮落:新中国文坛沉思录 豆瓣

作者:

严平

人民文学出版社

2015

- 11

周扬死后,荒煤、张光年等“我辈”皆无文章,为何?

伟人说:“何其芳,你的名字是一个问号”,何解?

1964年,电影界“老头子”夏衍遭遇怎样的噩运?

雎水关十年,沙汀为何一直念念不忘?

窗外喧哗,晚年巴金内心又有怎样的孤独?

“书生作吏”

八位新中国文坛亲历者们的内心独白

一部现代文人灵魂分裂、蜕变、升华的心灵史

……

一切,尽在此书!

伟人说:“何其芳,你的名字是一个问号”,何解?

1964年,电影界“老头子”夏衍遭遇怎样的噩运?

雎水关十年,沙汀为何一直念念不忘?

窗外喧哗,晚年巴金内心又有怎样的孤独?

“书生作吏”

八位新中国文坛亲历者们的内心独白

一部现代文人灵魂分裂、蜕变、升华的心灵史

……

一切,尽在此书!

沈从文的后半生 豆瓣

9.0 (26 个评分)

作者:

张新颖

广西师范大学出版社

2014

- 6

沈从文,生于1902年,逝于1988年。

“如果他在世,肯定是1988年诺贝尔文学奖的最有力的候选人。”不少人喜欢这样的说法,以此来加重对沈从文的崇仰和表达遗憾。《沈从文的后半生:1948—1988》认为,这固然是个很大的遗憾,不过实在说来,获奖与否并没有多么重要。重要的是,对沈从文的认识,能走到多远多深。1988年,远未到盖棺定论的时候。“重新发现”沈从文的工作仍将继续……

从1948年始,沈从文在时代大转折关口的精神危机和从崩溃中的恢复,成为他后半生重新安身立命、成就另一番事业的起点。《沈从文的后半生:1948—1988》这部著作由此起笔,沿着他生命的坎坷历程,翔实叙述他的社会遭遇、个人选择和内心生活,叙述他为始终不肯放弃的物质文化史和杂文物研究而做的超常努力和付出。

《沈从文的后半生:1948—1988》这部传记,特别着力于呈现沈从文后半生漫长而未曾间断的精神活动。在时代的剧烈变动中,这种连续、细密、复杂的个人精神活动,清晰见证了一个弱小个人的全力挣扎,一个平凡生命以柔弱的方式显现的强大勇气和信心,一个“有情”的知识者对历史文化长河的深沉而庄严的爱——一如他爱家乡的那条长河,曾经不知疲倦地抒写那条河的故事,他的后半生甘受屈辱和艰难,不知疲倦地抒写历史文化长河的故事。

“如果他在世,肯定是1988年诺贝尔文学奖的最有力的候选人。”不少人喜欢这样的说法,以此来加重对沈从文的崇仰和表达遗憾。《沈从文的后半生:1948—1988》认为,这固然是个很大的遗憾,不过实在说来,获奖与否并没有多么重要。重要的是,对沈从文的认识,能走到多远多深。1988年,远未到盖棺定论的时候。“重新发现”沈从文的工作仍将继续……

从1948年始,沈从文在时代大转折关口的精神危机和从崩溃中的恢复,成为他后半生重新安身立命、成就另一番事业的起点。《沈从文的后半生:1948—1988》这部著作由此起笔,沿着他生命的坎坷历程,翔实叙述他的社会遭遇、个人选择和内心生活,叙述他为始终不肯放弃的物质文化史和杂文物研究而做的超常努力和付出。

《沈从文的后半生:1948—1988》这部传记,特别着力于呈现沈从文后半生漫长而未曾间断的精神活动。在时代的剧烈变动中,这种连续、细密、复杂的个人精神活动,清晰见证了一个弱小个人的全力挣扎,一个平凡生命以柔弱的方式显现的强大勇气和信心,一个“有情”的知识者对历史文化长河的深沉而庄严的爱——一如他爱家乡的那条长河,曾经不知疲倦地抒写那条河的故事,他的后半生甘受屈辱和艰难,不知疲倦地抒写历史文化长河的故事。

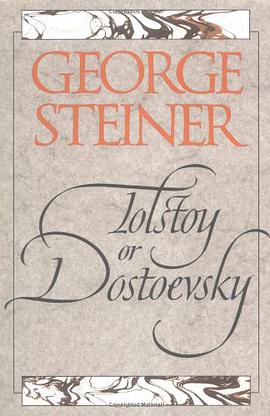

Tolstoy or Dostoevsky 豆瓣

作者:

George Steiner

Yale University Press

1996

- 10

George Steiner's Tolstoy or Dostoevsky has become a classic among scholars of Russian literature. An essay in poetic and philosophic criticism that bears mainly on the Russian masters, Tolstoy or Dostoevsky deals also with larger themes: the epic tradition extending from Homer to Tolstoy; the continuity of a "tragic world view" from Oedipus Rex to King Lear and The Brothers Karamazov; the contrasts between the epic and dramatic modes, between irreconcilably opposed views of God and of history.

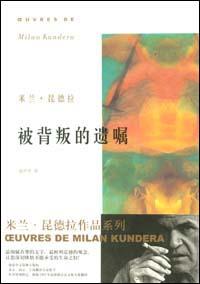

被背叛的遗嘱 豆瓣

8.4 (39 个评分)

作者:

米兰・昆德拉

/

米兰・昆德拉

译者:

余中先

上海译文出版社

2003

- 2

依我看来,伟大的作品只能诞生于他们所属艺术的历史中,同时参与这个历史。只有在历史中,人们才能抓住什么是新的,什么是重复的,什么是发明,什么是模仿。换言之,只有在历史中,一部作品才能作为人们得以甄别并珍重的价值而存在。对于艺术来说,我认为没有什么比坠落在它的历史之外更可怕的了,因为它必定是坠落在再也发现不了美学价值的混沌之中。

对我来说,成为小说家不仅仅是在实践某种“文学体裁”;这也是一种态度,一种睿智,一种立场;一种排除了任何同化与某种政治、某种宗教、某种意以形态、某种伦理道德、某个集体的立场;一种有意识的、固执的、狂怒的不同化,不是作为逃逸或被动,而是作为抵抗、反叛、挑战。

对我来说,成为小说家不仅仅是在实践某种“文学体裁”;这也是一种态度,一种睿智,一种立场;一种排除了任何同化与某种政治、某种宗教、某种意以形态、某种伦理道德、某个集体的立场;一种有意识的、固执的、狂怒的不同化,不是作为逃逸或被动,而是作为抵抗、反叛、挑战。

周作人传 豆瓣

作者:

止庵

山东画报出版社

2009

- 1

周作人曾是五四新文化运动有影响的代表人物之一,却在中国现代历史发展过程中,逐渐远离时代,最后堕落为汉奸文人。周作人的一生,以悲喜剧色彩表现了20世纪中国知识分子历史道路的复杂性、曲折性与深刻性。 本书作者搜集大量史料与书籍,对周作人从一八八五年至一九六七的生平事迹作了精细的描述与精辟、独到的分析,力图通过周作人“一个人”看“一个时代”,以展示20世纪中国思想文化史的一个重要侧面。

传记属于非虚构作品,所写须是事实,须有出处;援引他人记载,要经过一番核实,这一底线不可移易。写传记有如写历史,不允许“合理想象”或“合理虚构”。这本书自不例外。

本书的侧重点与一般生平传记亦有不同。作者认为,对于周作人这样一位思想者和著作者来说,思想的发展脉络和表述过程远比其一生经历更其重要,笔墨因此较多用在这里,而相关资料亦稍齐备。

传记属于非虚构作品,所写须是事实,须有出处;援引他人记载,要经过一番核实,这一底线不可移易。写传记有如写历史,不允许“合理想象”或“合理虚构”。这本书自不例外。

本书的侧重点与一般生平传记亦有不同。作者认为,对于周作人这样一位思想者和著作者来说,思想的发展脉络和表述过程远比其一生经历更其重要,笔墨因此较多用在这里,而相关资料亦稍齐备。

周作人传 豆瓣

作者:

钱理群

北京十月文艺出版社

2001

- 2

周作人曾是五四新文化运动有影响的代表人物之一,却在中国现代历史发展过程中,逐渐远离时代,最后堕落为汉奸文人。周作人的一生,以悲喜剧色彩表现了20世纪中国知识分子历史道路的复杂性、曲折性与深刻性。本书作者以十年功夫,搜寻、发掘了大量史料,对周作人的政治、文化、人生选择,独特个性及其内含的丰富的历史、心理内容,作了精细的描述与精辟、独到的分析;同时展现了周作人与章太炎、蔡元培、鲁迅、李大钊、陈独秀、胡适、钱玄同等同时代人的复杂关系,以周作人为中心的社会、历史、文化、风俗……的广阔背景,力图通过周作人“一个人”看“一个时代”,以展示20世纪中国思想文化史的一个重要侧面。

关于陀思妥耶夫斯基的六次讲座 豆瓣

8.6 (7 个评分)

作者:

[法] 安德烈·纪德

译者:

余中先

广西师范大学出版社

2006

- 11

本书系1947年度诺贝尔文学奖获得者法国作家纪德关于陀思妥耶夫斯基的经典名作。本书主体部分是纪德1922年所作的关于陀氏的六次讲座。在这一系列讲座中,纪德层层剖析了陀氏的文学思想以及艺术风格,他深入到陀氏及其塑造的人物的内心世界,发现了谦卑与傲慢的相互转化、人物思想的二重性等陀氏创作的重要特点。纪德视陀氏为天才的小说家,而且是“所有作家中最伟大的一位”,他关注的是陀氏的思恕如何以“文学”的方式表达出来。 本书是两位伟大作家的一次隔代的心灵交流,向读者展示了一种健康的心智生活。纪德关于陀氏的这些论述带有浓厚的法国阅读经验,早已被公队为是研究陀思妥耶犬斯基的珍贵文献。

The Paris Review Interviews, II: Wisdom from the World's Literary Masters Goodreads 豆瓣

The Paris Review Interviews, II

作者:

The Paris Review

Picador USA

2007

- 10

Since

was founded in 1953, it has given us invaluable conversations with the greatest writers of our age, vivid self-portraits that are themselves works of finely crafted literature. From William Faulkner's determination that a great novel takes ninety-nine percent talent . . . ninety-nine percent discipline . . . ninety-nine percent work, to Gabriel García Márquez's observation that in the first paragraph, you solve most of the problems with your book,

has elicited revelatory and revealing thoughts from our most accomplished novelists, poets, and playwrights. With an introduction by Orhan Pamuk, this volume brings together another rich, varied crop of literary voices, including Toni Morrison, Isaac Bashevis Singer, Graham Greene, James Baldwin, Stephen King, Philip Larkin, Eudora Welty, and more. A colossal literary event, as Gary Shteyngart put it,

is an indispensable treasury of wisdom from the world's literary masters.

was founded in 1953, it has given us invaluable conversations with the greatest writers of our age, vivid self-portraits that are themselves works of finely crafted literature. From William Faulkner's determination that a great novel takes ninety-nine percent talent . . . ninety-nine percent discipline . . . ninety-nine percent work, to Gabriel García Márquez's observation that in the first paragraph, you solve most of the problems with your book,

has elicited revelatory and revealing thoughts from our most accomplished novelists, poets, and playwrights. With an introduction by Orhan Pamuk, this volume brings together another rich, varied crop of literary voices, including Toni Morrison, Isaac Bashevis Singer, Graham Greene, James Baldwin, Stephen King, Philip Larkin, Eudora Welty, and more. A colossal literary event, as Gary Shteyngart put it,

is an indispensable treasury of wisdom from the world's literary masters.

批评的踪迹 豆瓣

作者:

张旭东

三联书店

2003

- 8

当代批评。

本书汇集张旭东多年来的主要中文文章和部分英文文章中译。作者在学生时代亲历80年代“文化大讨论”,致力于现当代西方文学批评和文化理论的译介;90年代赴美求学,师从当代文学理论巨匠杰姆逊,力图在批评理论、比较文学与文化研究、现代主义和现代性批判、后现代主义和全球化理论的世界语境里分析和研究现当代中国的社会文化现象。作为一部文集,本书因贯穿于其中的问题意识和理论旨趣而显出一种系统性。作者身处美国学术生产机制中,却明确以当代中国文化意识和思想生活为归属。全书在西方文化理论评介、当代中国文化意识史的梳理和阐发、文化政治和政治哲学的理论蕴含和现当代中国文学创作和批评实践等四个维度上展开分析,并进行了初步的理论建构。另一方面,这些文章又以自身的轨迹勾勒出当代中国文化意识的时代性变化和发展。

本书汇集张旭东多年来的主要中文文章和部分英文文章中译。作者在学生时代亲历80年代“文化大讨论”,致力于现当代西方文学批评和文化理论的译介;90年代赴美求学,师从当代文学理论巨匠杰姆逊,力图在批评理论、比较文学与文化研究、现代主义和现代性批判、后现代主义和全球化理论的世界语境里分析和研究现当代中国的社会文化现象。作为一部文集,本书因贯穿于其中的问题意识和理论旨趣而显出一种系统性。作者身处美国学术生产机制中,却明确以当代中国文化意识和思想生活为归属。全书在西方文化理论评介、当代中国文化意识史的梳理和阐发、文化政治和政治哲学的理论蕴含和现当代中国文学创作和批评实践等四个维度上展开分析,并进行了初步的理论建构。另一方面,这些文章又以自身的轨迹勾勒出当代中国文化意识的时代性变化和发展。