瑞士

与瓦尔泽一起散步 豆瓣

7.0 (7 个评分)

作者:

[瑞士] 卡尔·泽利希

译者:

姜勇君

2022

- 10

★“命运如雪的诗人”罗伯特·瓦尔泽,死后被追封为现代德语文学奠基人

当过职员,做过仆人,服过兵役,进过疯人院,最后死于雪地;

却受到卡夫卡钦佩,黑塞盛赞,本雅明推崇。

瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽,被誉为现代德语文学的奠基人。

卡夫卡只是瓦尔泽类型的一个特例。

——穆齐尔

瓦尔泽躲进病院,从此不问世事,是有道理的。他要么自救于疯人院,要么被瑞士的教授和电台经理活活饿死。这些人虽然有好差事,却写不出半句瓦尔泽那样漂亮的文章。

——黑塞

恰恰是在罗伯特·瓦尔泽的作品中,我们第一次注意到一种非同寻常的、难以描述的荒疏。这种虚无就是重量,这种混乱就是毅力——这是读者在阅读瓦尔泽作品时最后所能想到的事实。

——本雅明

★瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录, “错过了时间的散步者”与挚友长达二十年的散步日记

1929年他躲进精神病院,此后余生,不问世事。

自1936年起,卡尔·泽利希与瓦尔泽一起散步,并写下日记,记录下大师的珍贵语录,成为瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录。

★设计师山川操刀,用淡雅色彩还原往日时光的质感

德式方脊精装口袋本,随身携带随手翻,契合日记体的短章式阅读;内含多幅历史照片插图,还原伟大作家的平凡人生,如何用散步抵御人生的落寞。

【名人推荐】

今天,瓦尔泽没有成为被遗忘的作家,主要归功于卡尔·泽利希为他的事业所做的努力。如果没有泽利希对他与瓦尔泽散步的描述,如果没有他在传记方面的初步工作,如果没有他出版的作品选集和他对瓦尔泽手稿的解码——瓦尔泽就不可能康复,他的记忆很可能会被淡忘。

——W.G.塞巴尔德

[卡尔·泽利希]的私人一手资料是我们所能看到的最接近瓦尔泽回忆录的资料。他向瓦尔泽提出的问题,有的关于他的个人和职业历史,有的关于他的文学和政治观点,像是一个口述历史学家会提出的问题,而瓦尔泽信任他的同伴,心平气和地回答,用他特有的幽默和不寻常的观察为对话增添色彩。

——萨拉·考恩,《书坛》(Bookforum)

《与瓦尔泽一起散步》充分展现了瓦尔泽的哲学,即过着谦逊的生活,在平凡的事物中发现美,并用更少的钱过日子。

——莫伊拉·戴维

【内容简介】

1929年,瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽躲进精神病院,此后余生,不问世事。

1933年,瓦尔泽封笔。他说,他不是来写作的,是来发疯的,要写就不来了。他转而练习另一项最喜欢的活动:徒步旅行。

1936年起,卡尔·泽利希定期来访,与瓦尔泽一起散步,并写下日记,成为瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录。

在漫长的散步途中,泽利希走入了沉默已久的诗人内心,瓦尔泽开始重新倾吐对人生和文学的真知灼见。

1956年圣诞节,瓦尔泽死于阿尔卑斯山的雪地,先是被一只猎狗发觉,接着是附近的农民,然后是整个世界。

当过职员,做过仆人,服过兵役,进过疯人院,最后死于雪地;

却受到卡夫卡钦佩,黑塞盛赞,本雅明推崇。

瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽,被誉为现代德语文学的奠基人。

卡夫卡只是瓦尔泽类型的一个特例。

——穆齐尔

瓦尔泽躲进病院,从此不问世事,是有道理的。他要么自救于疯人院,要么被瑞士的教授和电台经理活活饿死。这些人虽然有好差事,却写不出半句瓦尔泽那样漂亮的文章。

——黑塞

恰恰是在罗伯特·瓦尔泽的作品中,我们第一次注意到一种非同寻常的、难以描述的荒疏。这种虚无就是重量,这种混乱就是毅力——这是读者在阅读瓦尔泽作品时最后所能想到的事实。

——本雅明

★瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录, “错过了时间的散步者”与挚友长达二十年的散步日记

1929年他躲进精神病院,此后余生,不问世事。

自1936年起,卡尔·泽利希与瓦尔泽一起散步,并写下日记,记录下大师的珍贵语录,成为瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录。

★设计师山川操刀,用淡雅色彩还原往日时光的质感

德式方脊精装口袋本,随身携带随手翻,契合日记体的短章式阅读;内含多幅历史照片插图,还原伟大作家的平凡人生,如何用散步抵御人生的落寞。

【名人推荐】

今天,瓦尔泽没有成为被遗忘的作家,主要归功于卡尔·泽利希为他的事业所做的努力。如果没有泽利希对他与瓦尔泽散步的描述,如果没有他在传记方面的初步工作,如果没有他出版的作品选集和他对瓦尔泽手稿的解码——瓦尔泽就不可能康复,他的记忆很可能会被淡忘。

——W.G.塞巴尔德

[卡尔·泽利希]的私人一手资料是我们所能看到的最接近瓦尔泽回忆录的资料。他向瓦尔泽提出的问题,有的关于他的个人和职业历史,有的关于他的文学和政治观点,像是一个口述历史学家会提出的问题,而瓦尔泽信任他的同伴,心平气和地回答,用他特有的幽默和不寻常的观察为对话增添色彩。

——萨拉·考恩,《书坛》(Bookforum)

《与瓦尔泽一起散步》充分展现了瓦尔泽的哲学,即过着谦逊的生活,在平凡的事物中发现美,并用更少的钱过日子。

——莫伊拉·戴维

【内容简介】

1929年,瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽躲进精神病院,此后余生,不问世事。

1933年,瓦尔泽封笔。他说,他不是来写作的,是来发疯的,要写就不来了。他转而练习另一项最喜欢的活动:徒步旅行。

1936年起,卡尔·泽利希定期来访,与瓦尔泽一起散步,并写下日记,成为瓦尔泽生命最后二十年的唯一实录。

在漫长的散步途中,泽利希走入了沉默已久的诗人内心,瓦尔泽开始重新倾吐对人生和文学的真知灼见。

1956年圣诞节,瓦尔泽死于阿尔卑斯山的雪地,先是被一只猎狗发觉,接着是附近的农民,然后是整个世界。

The Walk Goodreads 豆瓣

Der Spaziergang

作者:

Robert Walser

译者:

Susan Bernofsky

New Directions

2012

- 6

Walser's alternative, preferred version of his most famous tale. <br /><br />A pseudo-biographical "stroll" through town and countryside rife with philosophic musings, The Walk has been hailed as the masterpiece of Walser's short prose. Walking features heavily in his writing, but nowhere else is it as elegantly considered. Without walking, "I would be dead," Walser explains, "and my profession, which I love passionately, would be destroyed. Because it is on walks that the lore of nature and the lore of the country are revealed, charming and graceful, to the sense and eyes of the observant walker." The Walk was the first piece of Walser's work to appear in English, and the only one translated before his death. However, Walser heavily revised his most famous novella, altering nearly every sentence, rendering the baroque tone of his tale into something more spare. An introduction by translator Susan Bernofsky explains the history of The Walk, and the difference between its two versions.

Die Gedichte 谷歌图书

作者:

Robert Walser

Suhrkamp

1986

- 1

The Tanners Goodreads 豆瓣

作者:

Robert Walser

译者:

Susan Bernofsky

New Directions

2009

- 1

<em>The Tanners</em>, Robert Walser’s amazing 1907 novel of twenty chapters, is now presented in English for the very first time, by the award-winning translator Susan Bernofsky. Three brothers and a sister comprise the Tanner family—Simon, Kaspar, Klaus, and Hedwig: their wanderings, meetings, separations, quarrels, romances, employment and lack of employment over the course of a year or two are the threads from which Walser weaves his airy, strange and brightly gorgeous fabric. “Walser’s lightness is lighter than light,” as Tom Whalen said in Bookforum: “buoyant up to and beyond belief, terrifyingly light.”<br /><br /><br />Robert Walser—admired greatly by Kafka, Musil, and Walter Benjamin—is a radiantly original author. He has been acclaimed “unforgettable, heart-rending” (J.M. Coetzee), “a bewitched genius” (Newsweek), and “a major, truly wonderful, heart-breaking writer” (Susan Sontag). Considering Walser’s “perfect and serene oddity,” Michael Hofmann in <em>The London Review of Books</em> remarked on the “Buster Keaton-like indomitably sad cheerfulness [that is] most hilariously disturbing.” <em>The Los Angeles Times</em> called him “the dreamy confectionary snowflake of German language fiction. He also might be the single most underrated writer of the 20th century....The gait of his language is quieter than a kitten’s.”<br /><br /><br />“A clairvoyant of the small” W. G. Sebald calls Robert Walser, one of his favorite writers in the world, in his acutely beautiful, personal, and long introduction, studded with his signature use of photographs.

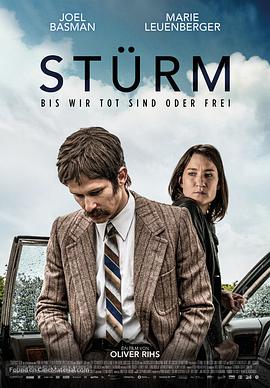

笼中鸟 (2020) 豆瓣

Bis wir tot sind oder frei

6.4 (5 个评分)

导演:

奥利弗·赖斯

演员:

乔尔·巴斯曼

/

玛丽·洛伊恩贝格尔

…

其它标题:

Bis wir tot sind oder frei

/

直到我们死去或自由

…

芭芭拉·胡格是一名年轻律师,在20世纪80年代,她一直与瑞士陈旧迂腐的监狱制度作斗争。沃尔特·斯特姆,则是一个频繁越狱的越狱之王。迥然不同的两人相识后结成了意外的同盟。芭芭拉想利用沃尔特的知名度来实现她的社会改革的目标。但沃尔特对她的理论越是不屑一顾,她就对沃尔特极度渴望自由的性格越着迷。沃尔特的不屑态度反而促进了芭芭拉的成长。这种激烈的人物关系冲突也体现了社会制度与个人自由之间的冲突。

Who's afraid of Alice Miller (2020) 豆瓣

导演:

Daniel Howald

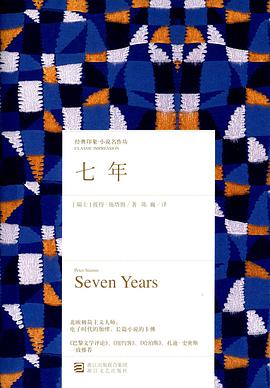

七年 豆瓣

Sieben Jahre

作者:

[瑞士] 彼得·施塔姆

译者:

陈巍

浙江文艺出版社

2014

- 10

彼得·施塔姆,一位如北欧家具般简洁冷峻而又流畅舒适的瑞士作家。《纽约客》这样描述他:如果加缪生活在一个遥远的挪威小渔村也有e—mail的时代,那么他很可能会写出像彼得·施塔姆这样的小说。我们也可以把加缪换成雷蒙德·卡佛。我们也可以这样描述他的代表作《经七年》:如果雷蒙德·卡佛写一部长篇小说,那么很可能就会像这部《经七年》。美好脆弱的爱情,激流暗涌的婚姻,人生的两难与抉择。一幅幅清晰锋利的场景,不动声色的句子散发出寒意,正如小说的题词:光与阴影,使事物成形,《七年》告诉我们:爱与恨,使生命成形。