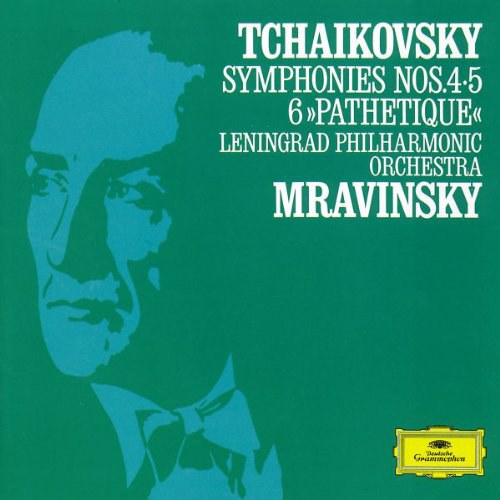

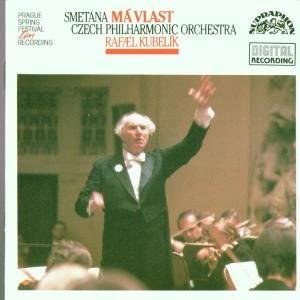

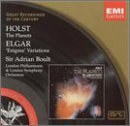

历史上只有五张唱片曾经同时登上日本究极100、日本名曲300、企鹅三星戴花与留声机百大这四份权威榜单,这张就是其中之一。

柴科夫斯基,F小调第四交响曲

创作于1877年,是柴科夫斯基获得国际声誉的第一部交响曲。当时,草率的结婚和快速的夫妻分居使作者受到了极大的打击,乐曲正是表现了他痛苦的心情和对幸福的渴望。本曲为柴科夫斯基交响曲当中最富变化、最热情的乐曲,具有明显清楚的叙述内容,采用纯音乐的形式,却有标题音乐的实质,此处所表现的是苦恼彷徨的众生相,以及威逼、协迫人类的命运魔掌,使听者产生一种凄怆之感。 曲中,作者还指出了: 只有投入人民之中,才能战胜命运、获得力量。当时,作者得到了梅克夫人的捐助,才得以脱离繁重的教学工作而专心投入到创作中去,该曲即是题献给梅克夫人。题辞是——“赠给我最好的朋友”另外,柴科夫斯基独特的旋律美感、精妙的结构、精巧的管弦乐技巧,也是本曲永久受欢迎的主要原因。

第一乐章,奏鸣曲式。序奏为持续的行板,c小调,3/4拍子。全曲的核心出现在第一乐章序奏中,这就是贯穿于整部交响曲的威严的“命运的主题”。乐章的第一主题由弦乐奏出,充满了苦恼的情绪,接着又由木管反复。这一乐章通过表现沉重忧郁的心情和转瞬即逝的幸福梦幻不停交替,揭示出渴望幸福的个人和严峻的命运压力之间的冲突。

第二乐章,如歌的行板,降b小调,2/4拍,三段体。双簧管呈现孤寂的主旋律,紧接着是感觉兴奋的副属旋律, 在主旋律以更加凄寂的形态反复而告一段落后,中段如农民舞蹈般优美。整个乐章富于诗意的音调表现了主人公暂时忘记了现实的痛苦,沉浸于对往事的回忆。

第三乐章,诙谐曲, 快板,F大调,2/4拍子。第一部分由弦乐器单独演奏,全体弦乐器持续拨奏。主旋律显得急促匆忙,但却给人以梦幻茫漠的感觉。 此部分进行至一段落, 即由木管乐器单独奏出俄罗斯舞曲般的旋律。这个乐章没有明确的感情,只是一些虚无飘渺、错综复杂的音型。

第四乐章,终曲,热情如火的快板,F大调,4/4拍子。形式为类似回旋曲的自由形式。 强烈的第一主题以全合奏形式奏出。紧接着的第二主题是根据俄罗斯民谣《野地里的桦木》所写成的朴素、优美的旋律,表现出人民的强大力量。最后,音乐在描绘节日欢乐景象的气氛中结束全曲。

柴科夫斯基e小调第五交响曲

e小调第五交响曲是俄国代表性作曲家柴可夫斯基(1840-1893)留下来的六首交响曲中的一首,它之后就是广为人知的第六交响曲《悲怆》。这首曲子于1888年在彼得堡初演。作曲家独有的忧郁和甜美的曲风交错穿插,使得整部交响曲内容丰富多彩,第二乐章里圆号独奏部分充满了温暖的憧憬,这段旋律很出名。而作者自身对于宏大的“命运主题”的呼喊则在序曲部分以单簧管演绎出来,在之后也不断回旋体现。

第一乐章 行板,转朝气蓬勃的快板 奏鸣曲形式。行板,e小调,4/4拍子的序奏开头,单簧管呈现凝重,阴沉的旋律即为本交响曲的中心旋律,它在四个乐章中都会露面。一般都这一中心旋律视为“命运”,但它只是微弱,暗淡地暗示着某种不可预期的凶兆。进入主部以后,转成生气蓬勃的快板,富有节奏的旋律,据说是取材自波兰的民谣

第二乐章 略带有自由感的如歌行板,D小调 12/8拍子 三段体。乐章的主旋律甜美而兼有肃穆,伤感,充满期盼与憧憬。双簧管演奏的副旋律中注入了温柔而具有抚慰力量的女性光辉。

第三乐章 中庸的快板 A大调 3/4拍子,三段体。摒弃了传统的谐谑而使用圆舞曲乃是柴可夫斯基的新尝试,以艳丽的旋律为中心的梦幻式圆舞曲,给听众 一种飘渺的感觉

第四乐章 终曲,庄严的行板转活泼的快板,回旋奏鸣曲形式。序奏为E大调,4/4拍子,实际是全曲“中心旋律”的大调形式,开始是弦乐合奏,接着在弦乐器以三连音装饰下,管乐合奏庄严地呈现。此乐章庄严,雄壮,仿佛在高唱“战胜悲哀”的凯歌一般,又以人类的力量最终战胜了命运而告终。

〖音乐,升起或沉落〗——转帖,作者不详

——柴科夫斯基的《第六悲怆交响曲》

像就长寿的托尔斯泰对自己的健康非常感谢一样,柴科夫斯基的天分是感谢他的忧郁病(Hypochondria),感谢这件随他终生的恶魔般的厄运。它把他抛入生命充满了一切苦难和甜蜜的两个极端,在他被单纯的瞬息的感情所支配,生活就要变得好受时,忧郁和始终存在的恐怖把美好的画面一点点蹂躏。柴科夫斯基的幸福是忧郁症,是精神濒临崩溃的折磨,他的痛苦是冯•梅克夫人的信,是一次次从莫斯科倾斜着落向彼得堡的大雪。在他的《第四交响曲》中,在《D大调小提琴协奏曲》和《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》中,甚至是那几部欢乐的芭蕾舞剧《天鹅湖》或《睡美人》,我们经常在美丽的场景音乐中听到如利器般划破湖面的紧张不安的音符,而后浪漫的耳朵在尖利、金属性的声音中恐惧和颤栗着,那个半夜来到哈姆雷特跟前的魑魅又出现:“To be, or not to be?”当然,柴科夫斯基绝无贝多芬理性,他更无法想到超越,在他的作品里,我们倾听到最多的是他的真诚和赤裸裸的痛苦,这种痛苦也是19世纪末俄罗斯人深刻的绝望。这一点,我们在文学上找到类似的人倒不是曾被《如歌的行板》感动过的托尔斯泰,而是描写在受苦边境生活过的俄罗斯同胞陀思妥耶夫斯基。

1891年夏天,柴科夫斯基从美国回来后,一直蛰伏在一个叫迈伊丹诺伏的小镇写作。每天他望着被落叶盖满的黑色大道,期待仆人愉快的门铃带来梅克夫人的书信。一部歌剧和一部舞剧。这部舞剧叫《胡桃夹子》。冬天,他的《黑桃皇后》在布拉格和基辅上演,他在莫斯科和汉堡之间穿梭指挥。接着他被选为法兰西学院的院士,剑桥大学又将音乐博士的头衔赠予他。柴科夫斯基似乎在晚年得到了世人梦寐以求的名和利,只是他不像以前那个终日抑郁的柴科夫斯基了。连他的弟弟莫德斯特也不相信:“我的哥哥似乎已经不属于他自己了;一种无可抗拒的力量似乎已经占有了他,驱使他的那种神秘的力量,是一种深沉,不可解释的焦虑,那是一个绝望的心情,我不能把这种解释为一种死亡的预告。”实际上这时候的柴科夫斯基已是站在天堂门口等候领取上帝的牌子了。他只差一样来总结和申诉一生,很快地,在1893年2 月,他写道:“我一生中从没有这样满足过,从没有这样骄傲过,这样快活过,因为我确确实实写出了一件好东西。”柴科夫斯基在这部有四个标题乐章的交响曲中展开他一生的命运:热情、爱情、失望、死亡。

第一乐章柔板,缓慢的引子中,独奏大管阴沉地吹出后来成为第一乐章主题的音型,这一章是柴科夫斯基生活常态的写照,他是一个生活在内心的作曲家,不善与人交往。从他与梅克夫人的恋情来看,他宁愿与她在信纸上见面,——他们之间的书信可谓是音乐史、文学史上的杰作,——也从没有(不愿?)单独约会过。速度加快时第一乐章主题被肢解,并从一乐器转到另一乐器,越来越焦躁不安。激动渐渐消退后,第二乐章进入。优美的快板,这一乐章是痛苦时的甜蜜回忆:和法国歌手热烈的爱情,在梅克夫人的弗罗洛夫庄园享受美好时光,在欧洲轻快潇洒的旅行——这一切像满山遍野的阳光一样在第二乐章里铺开。我们感受到了人类最美好的东西——爱情。第三乐章急板,开头似乎是一堆印象,远远有进行曲作为暗示,它越走越近,越来越响,冷对一切。它的力量背后潜伏着恐惧。这个乐章是对黑暗丑恶和恐惧的表达,是前几部交响曲所没有的。1890年,资助了柴科夫斯基十三年之久的梅克夫人断绝了他们之间的关系,梅克夫人是他心中的上帝,她突如其来的绝交从灵魂上陷柴科夫斯基于死地。接着,在第四乐章悲哀的柔板里,弦乐开始像是悲怆地哀叹结局的黑暗、空洞,其中美妙的第二乐章隐隐若现。似乎是含情脉脉的告别,再会了,家乡的树木;再会了,母亲的呼唤;再会了,亲爱的兄弟;再会了,圣母般的梅克夫人!最后的高潮不是像传统交响音乐的向前冲,而是无能为力地向命运低头,金属的管弦乐器像一朵蔫了的花。这个乐章几乎是安魂曲,其中看不到永恒的安息,除了坟墓,什么也没有。如果你想在《悲怆》里听到什么勇气、超越之类的东西,你可找错了对象,他能给你的就是这么多了。悲怆而不是悲壮。当一个人能面视自己的体伤和血泪时,我们为什么还要他悲剧地思索?这一点我反而更相信柴氏的单纯和真诚。

柴科夫斯基不如马勒深刻?最近,渐渐听到对他的非难之言,有人甚至抓住他的同性恋丑事,说他是位滥情作曲家。但这已足够了。对于这位生前忍受苦难折磨的俄罗斯音乐大师,我们无法要求太多,我们甚或像晚柴氏四十年的俄罗斯阿克梅派女诗人阿赫玛托娃长诗《安魂曲》中的《致死神》,借以作一曲致柴科夫斯基的灵魂哀歌:

你终归要来,何必不是现在?

我虽然很难,但我在等待,

我熄了灯,打开门,请你来,

你既神秘,又平常,

来吧,因你乐意出现的面目,

…… ……

北极星当空照耀,叶尼塞河翻滚波涛。

那一双我所钟爱的蓝眼睛,

光焰把最后的恐惧遮盖住了。

〖唱片介绍〗

这套双CD唱片收录俄罗斯指挥大师穆拉文斯基指挥列宁格勒爱乐乐团演奏的柴柴科夫斯基第4、5、6交响曲。这个版本本公认是正宗原汁原味的俄罗斯演绎,令无数人趋之若骛。

穆拉文斯基是本世纪苏联指挥界的元老,在苏联乃至世界上都享有极高的声誉,穆拉文斯基的指挥风格细致而严谨,他具有随心所欲地操纵乐队的能力,无论是指挥古典主义作品还是浪漫主义作品,他都能准确地把握住作品的风格,并且恰到好处地加进自己的精辟而独到的见解,穆拉文斯基最擅长指挥俄国作曲家的作品,他对柴科无斯基、肖斯塔科维奇等俄罗斯作曲作品的处理是最具权威性的,1960年,穆拉文斯基率领列宁格勒爱乐造访英国,趁隙录下了柴可夫斯基最后三首交响曲。虽然同样的曲目,穆拉文斯基在前苏联也曾数次留下录音,但却都略嫌寒冷坚硬,未能达到这个伦敦录音的成就,这是柴可夫斯基交响曲的一种典范,相信再过百年也不会改变。

历史上只有五张唱片曾经同时登上日本究极100、日本名曲300、企鹅三星戴花与留声机百大这四份权威榜单,这张就是其中之一。同时这套唱片还曾获得1988年爱迪生唱片大奖、1990年Penguin Rosette Award。

这张专辑听得最多的是柴5,很少听悲怆,因为害怕自己陷入这痛苦的音乐中不能自拔。了解老柴人都知道他过的是多么可怕的艰难生活,没有什么东西比他在第六交响曲中表现这种挫折更为激动和准确了。当我听到第四乐章时(也就是本帖默认播放的)它简直把我打倒了。这时我感受到的东西,就是生活二字。任何人如果恋爱过和失恋过,他立即就会明白这儿表达的感情。谱纸上端写着“柔板的哀歌”,主题是在小调上,音乐的爆发就是一个受伤灵魂在呼叫…………柴可夫斯基音乐中的主角在这个乐章中放弃了一切生的希望,吟唱着葬礼的咒语,在充满悲哀的旋律中一切都结束了,包括生命。

这首悲怆是老柴生命最后几个月中痛苦经历的真实写照。悲怆公演后的一个星期,他就与世长辞了。