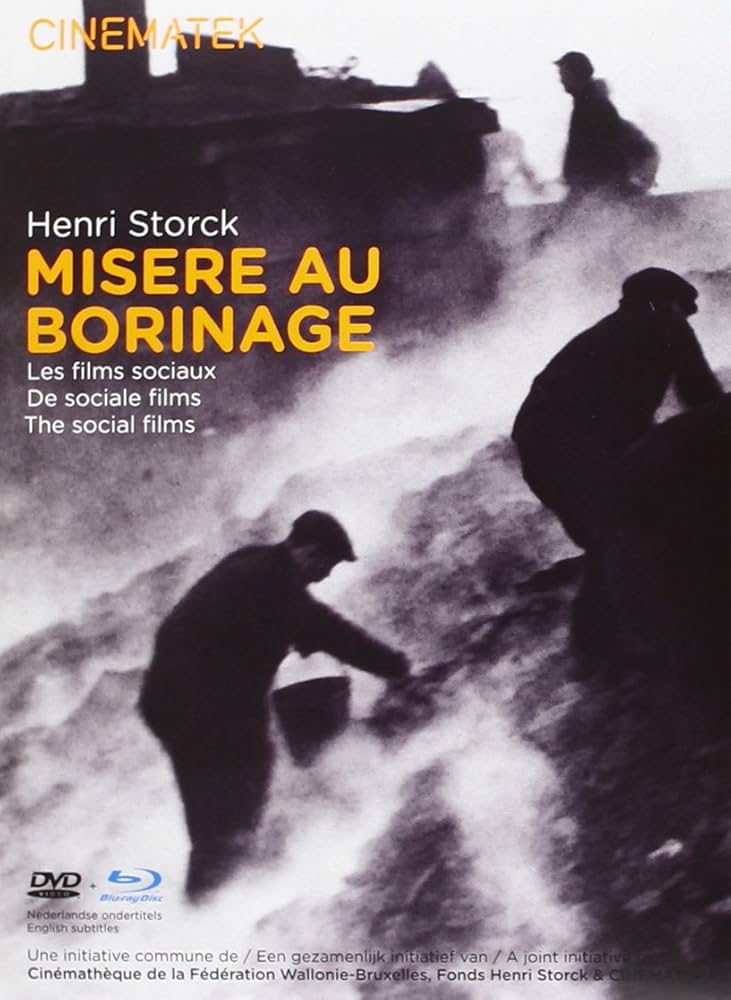

博里那杰的悲哀 (1933) 豆瓣

Misère au Borinage

导演:

尤里斯·伊文思

/

亨利.斯多克

演员:

工人

/

警察

…

其它标题:

Misère au Borinage

/

博里那杰

…

著名的左翼记录片导演亨利.斯特罗克受布鲁塞尔的一个左翼电影俱乐部之邀,拍摄一部反映比利时博里那杰地区煤矿工人遭受压迫剥削的电影。

斯特罗克邀请了伊文思和他合作,2人潜入这个梵高曾经久居的地方进行秘密的拍摄,拍摄出来的结果和梵高的诗意的画作完全相反。

工人过着贫困的日子,冬天甚至没有煤来取暖,政府的煤堆积成山直至变质,工人的罢工和示威遭到镇压,但是他们还是举着马克思的画像不断斗争。

30年代的记录片基本全是摆拍,这样的背景下,斯特罗克和伊文思的秘密拍摄在一些场景完全达到了记录片的忠实记录,而影片鲜明的观点更是对后世的社会功能型记录片影响颇深,片子尖锐的影响和观点使得片子迅速在比利时和荷兰遭禁,但是片子在30年代的欧洲电影俱乐部光为流传,好评如潮,记录片将进入一个新的时代。

斯特罗克邀请了伊文思和他合作,2人潜入这个梵高曾经久居的地方进行秘密的拍摄,拍摄出来的结果和梵高的诗意的画作完全相反。

工人过着贫困的日子,冬天甚至没有煤来取暖,政府的煤堆积成山直至变质,工人的罢工和示威遭到镇压,但是他们还是举着马克思的画像不断斗争。

30年代的记录片基本全是摆拍,这样的背景下,斯特罗克和伊文思的秘密拍摄在一些场景完全达到了记录片的忠实记录,而影片鲜明的观点更是对后世的社会功能型记录片影响颇深,片子尖锐的影响和观点使得片子迅速在比利时和荷兰遭禁,但是片子在30年代的欧洲电影俱乐部光为流传,好评如潮,记录片将进入一个新的时代。