政治

转型中的地方政府(第二版) 豆瓣 Goodreads

9.7 (23 个评分)

作者:

周黎安

格致出版社 上海三联书店 上海人民出版社

2017

- 8

中国在过去30年取得了经济增长的奇迹,其中,有些学者从政府的角度来解析经济发展之谜,尤其是关注于地方政府在发展中充当的角色以及地方政府与中央政府的博弈过程。然而当我们把目光转向发展中国家和转型国家时,不难发现许多国家的政府表现并不令人满意。为什么中国的地方政府有这么高的激励去推动地方经济的发展?中国是如何解决地方官员激励与政府作为问题的?但是,中国的高速经济增长也导致了一系列社会问题,如粗放型增长、收入分配不公、地区差异、环境污染、官员腐败、地方保护主义等等,这些问题如何与官员激励和政府治理模式联系在一起呢?本书从地方官员激励与政府治理视角出发,揭示了中国经济高速增长所依赖的政经条件和制度基础,提供了一种关于中国经济增长的政治经济学解释。

通往尊严的公共生活 豆瓣

作者:

徐贲

新星出版社

2009

- 3

内容简介

你在意你周围的公共文化吗?怎样的公共文化才能让人生活得更有尊严?在全球化的世界中,公民们应该如何在民族国家内的公共生活中维护人类的共同尊严?

本书以公共文化为文化批评的具体对象,通过全球化和民族认同的一些议题,来关注公共文化的核心问题——社会生活的公共性。不仅涉及直接可见的生活现象,更触及背后的制度分析和批判。

20世纪人类经验承载了太多的蔑视和无尊严。

我们看到,隐藏在人类“文明进步”中的凶残和野蛮可以多么轻易地把人的无尊严确立为一种当然的生活方式。阶级的、民族的、政治差异的互相敌视和酷烈斗争、暴力残害和制度性压迫、以消除某种人为目的的意识形态法则,这些都在蔑视和嘲笑人类的完整存在。在人种的、民族的、阶级的或政治集团的强者眼里,自然和历史是不同情弱者的,弱者必须灭亡。他们的结论是,人类不可能以共同的完整存在来判断是非和美丑,人类必须以虚无和绝望来接受道德地狱的未来。

全球正义拒绝这样的结论。即使在地狱之门打开之后, 全球正义也还是要坚持重申人类的整体性和人类的共同尊严。

目录

前言

绪论:从公共生活看全球正义和公民群体认同

第一部分 全球化和全球正义

第一章 全球化、现代性和民族国家

第二章 从三种公民观看两种全球化

第三章 全球化中的市场和民主

第四章 全球化中的国家合法性和公民权利

第二部分 社会正义和国族认同

第一章 正义和社会之善

第二章 分配正义和群体认同

第三章 从惩罚到权利的法律正义

第四章 正义、非正义战争和群体认同分歧

第三部分 全球化中的公众和公共生活

第一章 传媒公众和公共事件参与

第二章 公民新闻、公众和公共政治

第三章 承诺、信任和制度秩序

第四章 保护弱者、道德习俗和公共生活

第五章 正派社会和学习认同

第四部分 全球化中的群体生活和公民社会

第一章 博物馆和民族国家

第二章 物品文化和日常生活秩序

第三章 文物收藏和怀旧的大众文化

第四章 公民社会和新全球伦理秩序

第五章 全球化、公民国家和全球治理

你在意你周围的公共文化吗?怎样的公共文化才能让人生活得更有尊严?在全球化的世界中,公民们应该如何在民族国家内的公共生活中维护人类的共同尊严?

本书以公共文化为文化批评的具体对象,通过全球化和民族认同的一些议题,来关注公共文化的核心问题——社会生活的公共性。不仅涉及直接可见的生活现象,更触及背后的制度分析和批判。

20世纪人类经验承载了太多的蔑视和无尊严。

我们看到,隐藏在人类“文明进步”中的凶残和野蛮可以多么轻易地把人的无尊严确立为一种当然的生活方式。阶级的、民族的、政治差异的互相敌视和酷烈斗争、暴力残害和制度性压迫、以消除某种人为目的的意识形态法则,这些都在蔑视和嘲笑人类的完整存在。在人种的、民族的、阶级的或政治集团的强者眼里,自然和历史是不同情弱者的,弱者必须灭亡。他们的结论是,人类不可能以共同的完整存在来判断是非和美丑,人类必须以虚无和绝望来接受道德地狱的未来。

全球正义拒绝这样的结论。即使在地狱之门打开之后, 全球正义也还是要坚持重申人类的整体性和人类的共同尊严。

目录

前言

绪论:从公共生活看全球正义和公民群体认同

第一部分 全球化和全球正义

第一章 全球化、现代性和民族国家

第二章 从三种公民观看两种全球化

第三章 全球化中的市场和民主

第四章 全球化中的国家合法性和公民权利

第二部分 社会正义和国族认同

第一章 正义和社会之善

第二章 分配正义和群体认同

第三章 从惩罚到权利的法律正义

第四章 正义、非正义战争和群体认同分歧

第三部分 全球化中的公众和公共生活

第一章 传媒公众和公共事件参与

第二章 公民新闻、公众和公共政治

第三章 承诺、信任和制度秩序

第四章 保护弱者、道德习俗和公共生活

第五章 正派社会和学习认同

第四部分 全球化中的群体生活和公民社会

第一章 博物馆和民族国家

第二章 物品文化和日常生活秩序

第三章 文物收藏和怀旧的大众文化

第四章 公民社会和新全球伦理秩序

第五章 全球化、公民国家和全球治理

历史深处的忧虑 豆瓣 Goodreads

历史深处的忧虑:近距离看美国之一

8.9 (223 个评分)

作者:

林达

/

李晓林

生活·读书·新知三联书店

1997

- 5

美国的面积和中国差不多。和大多数留学生及新移民一样,当我们一脚踏上这块广袤的陌生土地时,最初落脚点的选择是十分偶然的。我们落在了一个普通的地方,居住的环境平常而宁静。周围的美国人老老少少都在辛勤劳作,过着普通得不能再普通的生活。要想谋出一番好的光景,对他们也不是一件轻而易举的事情。

还来不及作任何思索,新移民所面临的生活压力就立即把我们投入了同样的辛勤劳作之中。这样,我们和周围的普通美国人之间,自然就有了共同谋生而产生的共同语言,也有了共同的经历,共同的喜怒哀乐。不少美国人还成了我们的好朋友。我们无形中发现,美国已经渐渐地从一堆抽象的概念中走出来,变成了脚下实实在在的土地,变成了一片片森林牧场,变成了一个一个美国人。

我们也有过被称之为“边缘人”的苦闷。我们显然不可能在进入这一块国土的同时,就在一瞬间也进入它的文化,而原来的文化背景又由于天长地远而渐显陌生。在实际生活中,两种截然不同的文化,会经常骤然直率地在我们面前相遇碰撞,一开始真有无所适从亦无可躲避的窘迫。然而,时间长了,我们开始对“边缘人”的处境逐渐坦然,甚至悟出了些什么。冷静下来,我们发现自己第一次能够这样坐在一个安静的地方,同时和两个文化保持一个不远也不近的距离,它们不仅开始有可能化为一片风景,而且第一次向我们呈现出前所未有的意义。

“边缘人”的苦恼在新移民中十分普遍,它只是两个强势文化聚焦在一个小人物身上而产生的悲剧性效应。我们庆幸自己能够脱身出来。但是,我们的处境使我们不可能不想到,作为一个夹缝中的移民,尚且感受到矛盾与压力,那么,当这两种文化两个大国真的正面遭遇,彼此实际上是多么陌生和困惑,说是危机四伏似乎也并不过分。我们所处的位置,使我们有可能更多地看到它们的差异。我们发现,它们不仅有各自圆满的价值体系,甚至有各自不同的语汇、语境和逻辑。有时,从一个大前提出发,顺着各自的逻辑走去,竟会走出风马牛不相及的结果来。在这样的基础上,对话只可能显得痛苦而吃力。

因此,好像在作出举手相迎或严辞相拒的决定之前,还有一段相当艰苦而漫长的互相了解的路必须去走。否则,轻易称“是”显得没有根据,动辄言“不”也容易文不对题。更何况,历史已经规定了它们不可能永远回避。它们都已尝试过这样做,但是,眼看着毫无结果,于是,它们又试图相互走近。有时,如果不暂时和自己的习惯思维方式生生拉开一段距离,就无法在相互了解的路上走出一步。

我们则是以一个普通新移民的身份去了解这个陌生的国家。既来之则安之,这也是我们的必由之路,我们也别无选择。

美国不是一个善于遮羞的国家,它投出一片阳光,就落下一片阴影。它全部的阴影都毫无遮掩地暴露在所有的人面前,哪怕你是一个陌生人。所以,即使是像我们这样的平常外来者,也会一眼就看出~大堆毛病来。但是我们马上就明白自己必须从沾沾自喜中醒来,因为后来很快发现,这并不见得就~定是自己比美国人更高明且目光更敏锐。他们似乎也很清楚有这么一片阴影,他们只是迫不得已在承认一个简单的道理,如果你追求阳光,你就躲不开身后的阴影。我们开始奇怪,美国人在容忍这片阴影的时候(这种容忍常常使他们痛苦不堪),什么是他们心中不熄的光明呢?他们在寻求着什么,以至于不惜支付出沉重的代价呢?对于我们,这真是一个问题。在了解它的过程中,我们对这个历史短短的陌生国家产生了与日俱增的兴趣。

根据自己作为一个平民的经验,我们发现,了解的第一步就是简单的交往。不论一个大国看上去有着多么坚硬的外壳,它的人民都是一个个平平常常,而再大的大国也就是这些平常人组成的。当人民成为朋友,交流变成友谊,相互了解自然就开始了。任何一方,能以更宽广的视角去看这个世界, 总是一件好事情。

去年,我们逐渐给自己在国内的好朋友写了这些信。希望能和朋友们分享我们的所读所见所闻所思。在此,衷心感谢三联书店的编辑和所有帮助这本书出版的朋友。

还来不及作任何思索,新移民所面临的生活压力就立即把我们投入了同样的辛勤劳作之中。这样,我们和周围的普通美国人之间,自然就有了共同谋生而产生的共同语言,也有了共同的经历,共同的喜怒哀乐。不少美国人还成了我们的好朋友。我们无形中发现,美国已经渐渐地从一堆抽象的概念中走出来,变成了脚下实实在在的土地,变成了一片片森林牧场,变成了一个一个美国人。

我们也有过被称之为“边缘人”的苦闷。我们显然不可能在进入这一块国土的同时,就在一瞬间也进入它的文化,而原来的文化背景又由于天长地远而渐显陌生。在实际生活中,两种截然不同的文化,会经常骤然直率地在我们面前相遇碰撞,一开始真有无所适从亦无可躲避的窘迫。然而,时间长了,我们开始对“边缘人”的处境逐渐坦然,甚至悟出了些什么。冷静下来,我们发现自己第一次能够这样坐在一个安静的地方,同时和两个文化保持一个不远也不近的距离,它们不仅开始有可能化为一片风景,而且第一次向我们呈现出前所未有的意义。

“边缘人”的苦恼在新移民中十分普遍,它只是两个强势文化聚焦在一个小人物身上而产生的悲剧性效应。我们庆幸自己能够脱身出来。但是,我们的处境使我们不可能不想到,作为一个夹缝中的移民,尚且感受到矛盾与压力,那么,当这两种文化两个大国真的正面遭遇,彼此实际上是多么陌生和困惑,说是危机四伏似乎也并不过分。我们所处的位置,使我们有可能更多地看到它们的差异。我们发现,它们不仅有各自圆满的价值体系,甚至有各自不同的语汇、语境和逻辑。有时,从一个大前提出发,顺着各自的逻辑走去,竟会走出风马牛不相及的结果来。在这样的基础上,对话只可能显得痛苦而吃力。

因此,好像在作出举手相迎或严辞相拒的决定之前,还有一段相当艰苦而漫长的互相了解的路必须去走。否则,轻易称“是”显得没有根据,动辄言“不”也容易文不对题。更何况,历史已经规定了它们不可能永远回避。它们都已尝试过这样做,但是,眼看着毫无结果,于是,它们又试图相互走近。有时,如果不暂时和自己的习惯思维方式生生拉开一段距离,就无法在相互了解的路上走出一步。

我们则是以一个普通新移民的身份去了解这个陌生的国家。既来之则安之,这也是我们的必由之路,我们也别无选择。

美国不是一个善于遮羞的国家,它投出一片阳光,就落下一片阴影。它全部的阴影都毫无遮掩地暴露在所有的人面前,哪怕你是一个陌生人。所以,即使是像我们这样的平常外来者,也会一眼就看出~大堆毛病来。但是我们马上就明白自己必须从沾沾自喜中醒来,因为后来很快发现,这并不见得就~定是自己比美国人更高明且目光更敏锐。他们似乎也很清楚有这么一片阴影,他们只是迫不得已在承认一个简单的道理,如果你追求阳光,你就躲不开身后的阴影。我们开始奇怪,美国人在容忍这片阴影的时候(这种容忍常常使他们痛苦不堪),什么是他们心中不熄的光明呢?他们在寻求着什么,以至于不惜支付出沉重的代价呢?对于我们,这真是一个问题。在了解它的过程中,我们对这个历史短短的陌生国家产生了与日俱增的兴趣。

根据自己作为一个平民的经验,我们发现,了解的第一步就是简单的交往。不论一个大国看上去有着多么坚硬的外壳,它的人民都是一个个平平常常,而再大的大国也就是这些平常人组成的。当人民成为朋友,交流变成友谊,相互了解自然就开始了。任何一方,能以更宽广的视角去看这个世界, 总是一件好事情。

去年,我们逐渐给自己在国内的好朋友写了这些信。希望能和朋友们分享我们的所读所见所闻所思。在此,衷心感谢三联书店的编辑和所有帮助这本书出版的朋友。

观念的水位 豆瓣 Goodreads

8.2 (206 个评分)

作者:

刘瑜

浙江大学出版社

2013

- 1

作为国内公共领域最重要的声音之一,刘瑜的文字向来拥趸众多,之前的作品更多关注美国民主,与中国相关度不高。而本书更多关注东亚、中东欧、南美洲以及非洲国家的政治与民主化,比如英国、俄罗斯、委内瑞拉、赞比亚等,这些国家的民主化进程参差不齐,而很多情况与现今中国有较强的可比性,这无疑让这本书更生动,更接地气。

喜欢刘瑜文字的人,在本书中仍然可以找到惊喜,她是幽默的:“所谓民主,就是选一个人上去挨骂。”她还是犀利的:“别说什么‘关了灯都一样’,21世纪了,为什么总要关着灯呢。”书中内容,包括、国际时政、政治书评影评以及一些个体化思考的杂论,更为多样化,阅读上带有跳跃感,但并不会有断裂之感,相反,用刘瑜自己的话说:“我相信这些文章集结在一起所传递的信息,相比它们零散的存在,其重量和清晰度是不一样的,而这些信息在今天的中国值得被反复和清晰地传递。”

一个更好的社会,更好的制度的降临并不是“自动”的,观念的变化是必要环节,而本书最终要达到的目的,就是“将过于霸道的声音拧小,将被屏蔽的声音放大,将司空见惯的思维方式打上一个问号,将盒子里的光释放”,“告诉他人他们不知道自己知道的观念”。

喜欢刘瑜文字的人,在本书中仍然可以找到惊喜,她是幽默的:“所谓民主,就是选一个人上去挨骂。”她还是犀利的:“别说什么‘关了灯都一样’,21世纪了,为什么总要关着灯呢。”书中内容,包括、国际时政、政治书评影评以及一些个体化思考的杂论,更为多样化,阅读上带有跳跃感,但并不会有断裂之感,相反,用刘瑜自己的话说:“我相信这些文章集结在一起所传递的信息,相比它们零散的存在,其重量和清晰度是不一样的,而这些信息在今天的中国值得被反复和清晰地传递。”

一个更好的社会,更好的制度的降临并不是“自动”的,观念的变化是必要环节,而本书最终要达到的目的,就是“将过于霸道的声音拧小,将被屏蔽的声音放大,将司空见惯的思维方式打上一个问号,将盒子里的光释放”,“告诉他人他们不知道自己知道的观念”。

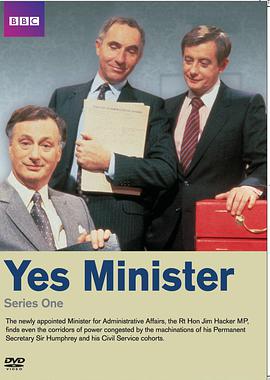

是,大臣 第一季 (1980) Eggplant.place 豆瓣

Yes Minister Season 1 所属 电视剧集: 是,大臣

9.7 (595 个评分)

导演:

彼得·惠特莫尔

/

Sydney Lotterby

演员:

保罗·爱丁顿

/

奈杰尔·霍桑

…

本剧叙述在野党影子内阁成员Jim Hacker在帮助本党大选获胜之后得到行政事务部(DAA)部长的职务,从此开始面对以部秘书Sir Humphrey Appleby为首的公务员体系,而他的公派私人秘书、同属公务员的Bernard则夹在了当中。在Hacker所代表的政客以及Appleby所代表的公务员之间因施政而发生的种种冲突之中,两人的关系不停地发生变化,既有互相捂盖子,也有互相揭老底。与此同时,英国政治体制(包括政党体制和公务员体制)中的种种不为外人所知弊端和黑幕也展现在观众眼前。当然所有这些都是通过大量喜剧情节和台词展开。在本系列后半部分的《Yes Prime Minister》中,Hacker通过党内角力当上了首相,而Appleby也已先他一步当上了首相秘书,两人的故事移到唐宁街10号继续展开。

America Alone 豆瓣

作者:

Mark Steyn

Regnery Publishing

2008

- 4

This title is the "New York Times" bestseller - now in paperback. In "America Alone", Mark Steyn uses his trademark wit, clarity of thought and flair for the apocalyptic, Mark Steyn to argue that America is the only hope against Islamic Terrorism. Steyn addresses the singular position in which America finds itself, surrounded by anti-Americanism on all sides. He gives us the brutal facts on these threats and why there is no choice but for America to fight for the cause of freedom - alone.

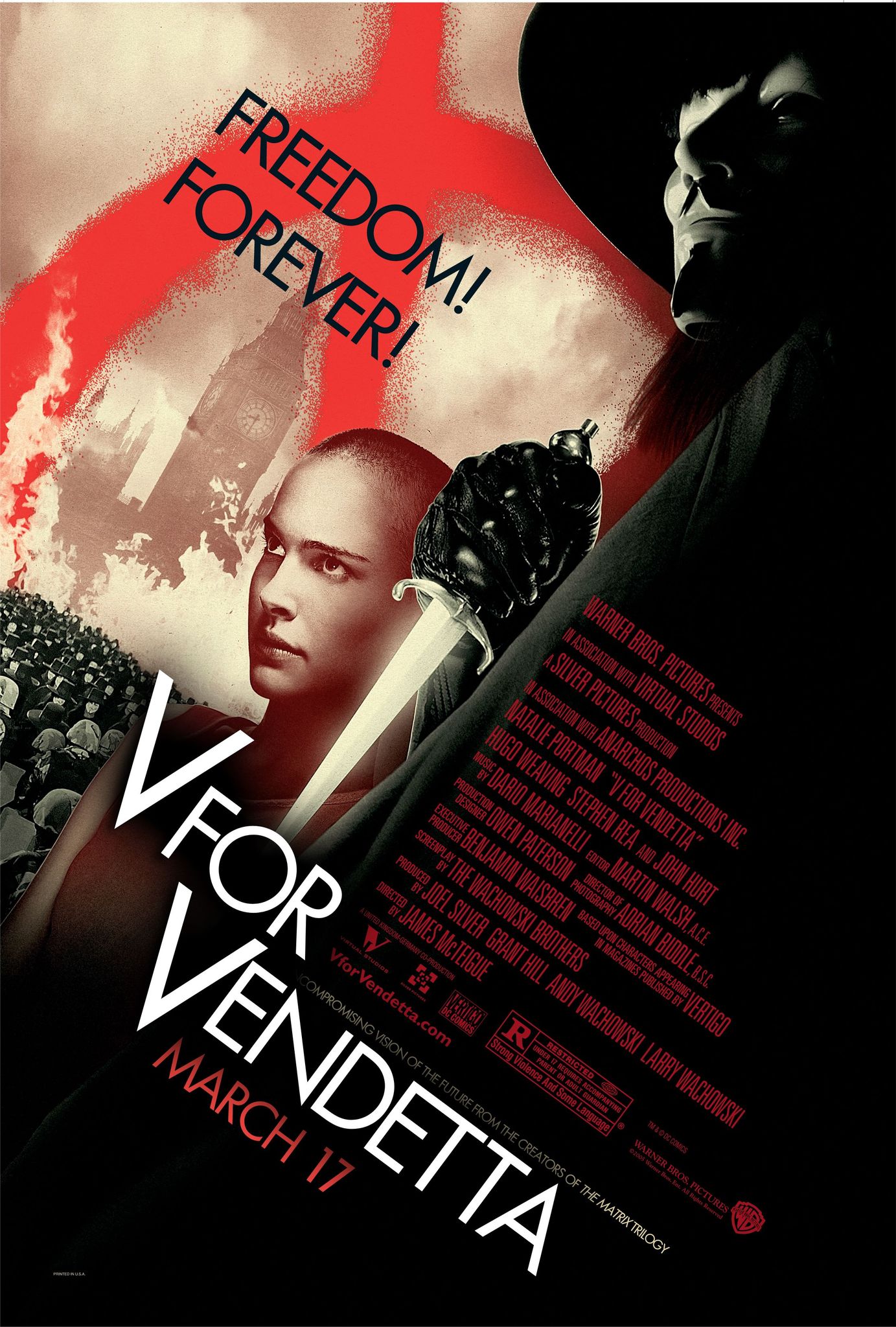

V字仇杀队 (2005) IMDb 豆瓣 TMDB Eggplant.place Min reol 维基数据

V for Vendetta

8.8 (1898 个评分)

导演:

James McTeigue

演员:

Natalie Portman

/

Hugo Weaving

…

其它标题:

V for Vendetta

/

V煞(港)

…

未来的英国社会处于极权统治的高压下,不能容许同性恋者、异教徒等社会角色的存在,人民在黑暗政权下苟延残喘。 这晚,年轻女子艾薇身陷险境,幸得V相助。V是一个永远带着面具的神秘男子,拥有高智商和超凡战斗力。他摧毁了伦敦的标志性建筑,同时也点燃了反政府的熊熊烈火。 艾薇在和V深入接触后,不仅得知了V的神秘使命,还渐渐发现了自己的身世,这也注定了自己和V会是同一条阵线的人。

新闻编辑室 第二季 (2013) 豆瓣

The Newsroom Season 2 所属 电视剧集: 新闻编辑室

9.0 (303 个评分)

导演:

艾伦·保尔

/

安东尼·海明威

…

演员:

杰夫·丹尼尔斯

/

艾米莉·莫迪默

…

新闻编辑室 第一季北京时间7月3日,就在美剧《新闻编辑室》第一季第二集刚刚播出后不久,美国HBO电视台宣布续订《新闻编辑室》第二季。

好莱坞著名编剧阿伦·索尔金此次回归电视带来的作品引发了很多争议,尤其是对媒体和女性的描绘。但看起来观众对《新闻编辑室》仍然很喜爱,该剧获得了不错的收视率。该剧在上周末即6月24日首播,获得了约210万观众。

每周日晚上10点档在美国HBO电视台播出的《新闻编辑室》,讲述了一位电视台新闻主播(杰夫·丹尼尔斯饰演),他的新制片人(艾米莉·莫迪默饰演),他的新闻编辑室里的三位新同事(小约翰·加拉赫,艾莉森·皮尔,托马斯·萨多斯基饰演)和他们的老板(萨姆·沃特森饰演)之间的故事。这支新闻团队面临着经济、合作上的重重阻碍,以及他们之间复杂的个人关系,而他们努力想把新闻做好。

好莱坞著名编剧阿伦·索尔金此次回归电视带来的作品引发了很多争议,尤其是对媒体和女性的描绘。但看起来观众对《新闻编辑室》仍然很喜爱,该剧获得了不错的收视率。该剧在上周末即6月24日首播,获得了约210万观众。

每周日晚上10点档在美国HBO电视台播出的《新闻编辑室》,讲述了一位电视台新闻主播(杰夫·丹尼尔斯饰演),他的新制片人(艾米莉·莫迪默饰演),他的新闻编辑室里的三位新同事(小约翰·加拉赫,艾莉森·皮尔,托马斯·萨多斯基饰演)和他们的老板(萨姆·沃特森饰演)之间的故事。这支新闻团队面临着经济、合作上的重重阻碍,以及他们之间复杂的个人关系,而他们努力想把新闻做好。