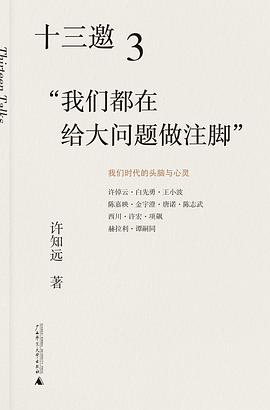

◎ 编辑推荐

★ 10余位深刻影响时代的作家、知识分子集体亮相,现象级访谈节目《十三邀》年度钜献——知识分子专辑;许知远策划/主创,陈冲作序推荐:

《十三邀》总播放量超 13 亿,数度引发破圈式全民讨论,是目前国内影响力极大、口碑极好的访谈节目。图书版《十三邀》为4季内 容首次全番结集,并打破4季区隔,重新划分主题。

本专辑人物包括许倬云、白先勇、陈嘉映、王小波、金宇澄、唐诺、陈志武、西川、许宏、项飚、赫拉利等10余位作家、学者,堪称一场时代的知识盛宴。

★ 当知识分子遇上许知远,从审美的共鸣到知识共同体的重建,将时代观察呈现为更辽阔与深沉的表达

受访者皆是我们时代中,他们有各自独特的生命体验和见识,所以有料;从访谈窥人,他们或谦和,或洒脱,或深情,风格迥异,所以有趣;他们为同一种逝去而叹息,为同一种精神而欣喜,所以有同一种温度:同样关心广阔的人类命运,并奋不顾身投身其中。

★ 树立人物访谈的新典范,以个体为样本,探寻智性生活的无限可能:

作为 “智识上的同路人”,许知远对话10余位我们时代里的标志性的知识分子,涵盖文学、历史、哲学、考古学、经济学、人类学等领域,探讨人文与求真,追问意义与价值;也通过不断对话安顿自我,观察世界,寻回精神生活的力量。

★ 《十三邀》在割裂的时代重建对话精神,极大地扩展了知识分子的可能性:

对话到底意味着什么?在《十三邀》中,许知远通过对话的形式,将个人思想、时代精神与众多人物巧妙地编织在一起,既跨界又自由,构筑了我们时代迄今为止最为盛大的一场对话的欢宴:从每一个人物视角,切入历史与当下的议题,从每一份珍贵的个人经验出发,抵达一个更宽阔的世界。

★ 与视频截然不同的阅读美学:对话历时4年,文稿打磨历时1年,内容体量远超节目呈现;

跟剪辑后的视频相比,图书版《十三邀》更为细腻、全面地呈现访谈内容,记录下多个未能被视频呈现的精彩瞬间;

嘉宾个人年表+访谈视频二维码+新增大量注释+现场照片,构筑更为纵深的阅读场景;

许知远审视与每位对话者的关系,撰写点睛式人物侧写,亦可视为进入访谈之前的一次导览

通过书籍这一更为人性的中介,读者将不再只是对话的旁观者,而是深度的参与者。

★ 彩蛋! 王小波特别篇,李银河等人深情忆小波;

谭嗣同特别篇,历史学家与新青年对谭嗣同从各种角度的动人解读!

许倬云夫人孙曼丽谈婚姻生活中的趣事,六千字长文首发,带你认识一个不一样的许倬云。

.

◎【名人/媒体推荐】

你们做(《十三邀》)节目,经过网络发散出去,是可以代替学校教育的。我希望更多人做。传播知识,刺激思想,引导风气。

——许倬云(历史学家)

作为观众,十三邀让我看到了一系列有趣的心灵;作为被访者,十三邀让我直接进入公共讨论,打开了新的思考空间。

——项飙 (人类学家)

十三邀影响很大,批评也不少,正常。我喜欢许知远不惮显露自己,包括自己的弱处,这想来也是真诚对话的应有之义。

——陈嘉映(哲学家)

.

◎【内容简介】

在当代生活中如何解救自我?史学大家许倬云谈论着人心之自由;

如何重寻我们生活中的消失的“附近”?人类学家项飚给出了新的理解与建议;

在这个时代做一个哲学家是什么感觉?陈嘉映剖白个体经验与求真渴望;

对现实无能为力怎么办?唐诺讲述着自我的挣扎与书写的永恒。

……

许知远与10余位国内外重量级作家、学者深入对话,集结成一本珍贵的当代人文访谈录。从许倬云到白先勇,从金宇澄到赫拉利,跨越国籍与时代,涵盖文学、历史、哲学、考古学、经济学、人类学等领域等多个领域,探索从个体到社会的众多议题,成就一部有料、有趣、有温度的访谈录。他们说过的智慧、愤怒、偏激之言,都来自同一种脉搏:对广阔的人类命运的关怀。在流量至上、技术笼罩,人文主义节节败退的今天,这样一种不合时宜的精神,久违了。

——“你说什么时候这种价值混乱才会过去?

——“要在里头能够让自己喘得过气来,自己能仰着头说我不怕这,不怕那,要人心之自由,胸襟开放。”