社会学

父权制与资本主义 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

家父长制と资本制 ― マルクス主义フェミニズムの地平

9.1 (215 个评分)

作者:

[日] 上野千鹤子

译者:

邹韵

/

薛梅

浙江大学出版社

2020

- 3

什么是父权制?当代女性又是如何遭到父权制压迫和剥削的?女性解放道路在何方?

本书是作者历经十年完成的重要作品,是其在第二波女性主义接近尾声,后现代女性主义思潮、酷儿理论兴起之初,对女权主义各个派别,特别是马克思主义女权主义的再次思考。近代社会在“资本主义”支配的“市场”和“父权制”支配的“家庭形态双重控制下,以无偿的女性劳务等为中心,形成了女性地位低下的历史根源。 作者对此进行了深刻批判,并就如何改善女性的社会地位提出了中肯的建议。

本书尽管论述的是日本女性的地位问题,但其观点在相当大程度上适用于当下中国的国情。因而对于任何思考女性地位与男女平等问题的人都有着莫大的启发。

本书是作者历经十年完成的重要作品,是其在第二波女性主义接近尾声,后现代女性主义思潮、酷儿理论兴起之初,对女权主义各个派别,特别是马克思主义女权主义的再次思考。近代社会在“资本主义”支配的“市场”和“父权制”支配的“家庭形态双重控制下,以无偿的女性劳务等为中心,形成了女性地位低下的历史根源。 作者对此进行了深刻批判,并就如何改善女性的社会地位提出了中肯的建议。

本书尽管论述的是日本女性的地位问题,但其观点在相当大程度上适用于当下中国的国情。因而对于任何思考女性地位与男女平等问题的人都有着莫大的启发。

Beyond Culture 豆瓣

作者:

Edward T. Hall

Anchor Books

1977

- 1

New dimensions of understanding and perception of human experience are opened in Beyond Culture. Noted anthropologist Edward Hall helps us to rethink our values in constructive ways. "A fascinating book."--Ashley Montagu.

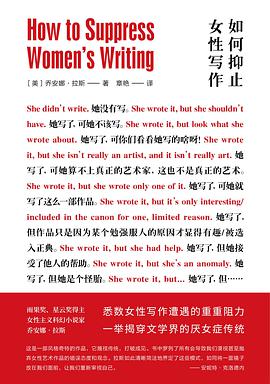

如何抑止女性写作 豆瓣 Goodreads

How to Suppress Women's Writing

8.9 (174 个评分)

作者:

[美]乔安娜·拉斯(Joanna Russ)

译者:

章艳

南京大学出版社

2020

- 11

◆雨果奖、星云奖得主 女性主义科幻小说家 乔安娜·拉斯

◆悉数女性写作遭遇的重重阻力

◆一举揭穿文学界的厌女症传统

···

【内容简介】

本书是女性主义者乔安娜·拉斯的著名文论,她在书中模仿文学评论中的惯用论调,以反讽的方式写了一份“抑止女性写作指南”,以此尖锐地指出和批评那些施加在女性作者身上,阻止、贬低和无视女性写作的社会阻力。同时,这又是一部主流视野之外的文学史,它重新搜罗了那些被认为不值得了解的作品,并对那些文学史上鼎鼎大名的作者指名道姓:狄更斯、海明威、伍尔夫、桑塔格、勃朗特姐妹——有人曾贬抑女性写作,有人是被贬抑者,而有人两者皆是。

这是一部愤怒又锐利的女性主义文学批评,它直指女性书写所面对的结构性暴力,带领读者重新认识那些被贬抑的声音。

···

言辞犀利、精彩至极!

——《纽约书评》

如果还没读过这本小书,你真应该找来看看:它依然惊人地紧贴当下......拉斯告诉我们,如果不先问问是谁在评判,基于何种标准,我们就没法明智地讨论哪些作品最重要、质量最高。如果我们不先思考是什么价值主导了文学,以及几百年来文学准则的形成,我们就无法理解真正的文学价值。

——《卫报》

这是一部风格奇特的作品,它蔑视传统,打破成见。书中罗列了所有会导致我们漠视甚至抛弃女性艺术作品的错误态度和观念。拉斯如此清晰简洁地界定了这些模式,如同将一面镜子放在我们面前,让我们重新审视自己。

——安妮特·克洛德内,美国文学评论家

···

【编辑推荐】

◆鼓舞一代人的女性主义宣言、里程碑式的文艺批评。新增由美国批评家、《我才不是女性主义者:一部女性主义宣言》作者杰莎·克里斯宾(Jessa Crispin)撰写的导言。

◆后Metoo时代值得回顾的经典作品:乔安娜·拉斯带领读者在书中重拾一种被埋葬的文学传统,她那深具独创性与反思性的文字今时读来仍然铿锵有力,丝毫不过时,甚至出人意料地关照当下。没有比现在更好的时候重识那些被遗忘的作家,重思那些充斥偏见的评判标准。

◆这是一部献给所有边缘群体的激励之作,除去女性,拉斯也鼓励读者拥抱所有曾是或依然是文学正典之外的“圈外人”——黑人艺术家、同志作家、“地方主义小说家”,等等。拉斯真诚地指出,“只有在边缘地带,发展才有可能。”而把目光投向所有曾被贬抑过的边缘艺术家,事关我们能否真正地面对彼此,关注他人的境况。

◆金牌译者、上海外国语大学教授章艳翻译。文字流畅优美,最大程度还原拉斯原作的锐利与愤怒、幽默与力量。

◆本书英文版于2018年再版上市后,封面随即在社交平台上引发广泛关注与讨论。中文版封面延续原版的创意思路,由屡获“中国最美的书”殊荣的设计师周伟伟操刀,通过罗列那些充满敌意的陈词滥调,直面女性写作所遭遇的重重阻力。

◆悉数女性写作遭遇的重重阻力

◆一举揭穿文学界的厌女症传统

···

【内容简介】

本书是女性主义者乔安娜·拉斯的著名文论,她在书中模仿文学评论中的惯用论调,以反讽的方式写了一份“抑止女性写作指南”,以此尖锐地指出和批评那些施加在女性作者身上,阻止、贬低和无视女性写作的社会阻力。同时,这又是一部主流视野之外的文学史,它重新搜罗了那些被认为不值得了解的作品,并对那些文学史上鼎鼎大名的作者指名道姓:狄更斯、海明威、伍尔夫、桑塔格、勃朗特姐妹——有人曾贬抑女性写作,有人是被贬抑者,而有人两者皆是。

这是一部愤怒又锐利的女性主义文学批评,它直指女性书写所面对的结构性暴力,带领读者重新认识那些被贬抑的声音。

···

言辞犀利、精彩至极!

——《纽约书评》

如果还没读过这本小书,你真应该找来看看:它依然惊人地紧贴当下......拉斯告诉我们,如果不先问问是谁在评判,基于何种标准,我们就没法明智地讨论哪些作品最重要、质量最高。如果我们不先思考是什么价值主导了文学,以及几百年来文学准则的形成,我们就无法理解真正的文学价值。

——《卫报》

这是一部风格奇特的作品,它蔑视传统,打破成见。书中罗列了所有会导致我们漠视甚至抛弃女性艺术作品的错误态度和观念。拉斯如此清晰简洁地界定了这些模式,如同将一面镜子放在我们面前,让我们重新审视自己。

——安妮特·克洛德内,美国文学评论家

···

【编辑推荐】

◆鼓舞一代人的女性主义宣言、里程碑式的文艺批评。新增由美国批评家、《我才不是女性主义者:一部女性主义宣言》作者杰莎·克里斯宾(Jessa Crispin)撰写的导言。

◆后Metoo时代值得回顾的经典作品:乔安娜·拉斯带领读者在书中重拾一种被埋葬的文学传统,她那深具独创性与反思性的文字今时读来仍然铿锵有力,丝毫不过时,甚至出人意料地关照当下。没有比现在更好的时候重识那些被遗忘的作家,重思那些充斥偏见的评判标准。

◆这是一部献给所有边缘群体的激励之作,除去女性,拉斯也鼓励读者拥抱所有曾是或依然是文学正典之外的“圈外人”——黑人艺术家、同志作家、“地方主义小说家”,等等。拉斯真诚地指出,“只有在边缘地带,发展才有可能。”而把目光投向所有曾被贬抑过的边缘艺术家,事关我们能否真正地面对彼此,关注他人的境况。

◆金牌译者、上海外国语大学教授章艳翻译。文字流畅优美,最大程度还原拉斯原作的锐利与愤怒、幽默与力量。

◆本书英文版于2018年再版上市后,封面随即在社交平台上引发广泛关注与讨论。中文版封面延续原版的创意思路,由屡获“中国最美的书”殊荣的设计师周伟伟操刀,通过罗列那些充满敌意的陈词滥调,直面女性写作所遭遇的重重阻力。

致愤青 豆瓣 Goodreads

Letters to a Young Contrarian

9.1 (19 个评分)

作者:

[美]克里斯托弗·希钦斯

译者:

陈以侃

华夏出版社

2019

- 7

《致愤青》是美国著名公知克里斯托弗·希钦斯的经典著作。在书中,希钦斯以写给青年的信的形式,为未来的激进主义者、独立思想者和一切“愤青”提供了必要的指导。他探究了各种类型的“愤青”在关键历史时刻所采取的"对抗立场",也让我们进一步认识了曾经给他带来无数灵感的埃米尔·左拉、 罗莎·帕克斯和乔治·奥威尔等杰出人物。在意识形态领域,希钦斯总是毫不含糊地站在一切僵化传统的对立面,这已成为他特有的个人标志。在当今时代,几乎没有哪个思想家能比他更加了解不同意见的重要性——这既是为了个人的完整性和有价值的讨论,也是为了真正的进步以及民主事业本身。本书是希钦斯犀利的思考、批判的激情和雄辩的文风完美的结合。