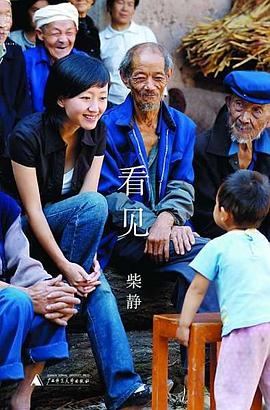

看见 豆瓣 Goodreads 博客來

8.8 (882 个评分)

作者:

柴静

广西师范大学出版社

2013

- 1

其它标题:

看見

《看见》是知名记者和主持人柴静讲述央视十年历程的自传性作品,既是柴静个人的成长告白书,某种程度上亦可视作中国社会十年变迁的备忘录。十年前她被选择成为国家电视台新闻主播,却因毫无经验而遭遇挫败,非典时期成为现场记者后,现实生活犬牙交错的切肤之感,让她一点一滴脱离外在与自我的束缚,对生活与人性有了更为宽广与深厚的理解。十年之间,非典、汶川地震、两会报道、北京奥运……在每个重大事件现场,几乎都能发现柴静的身影,而如华南虎照、征地等刚性的调查报道她也多有制作。在书中,她记录下淹没在宏大叙事中的动人细节,为时代留下私人的注脚。一如既往,柴静看见并记录下新闻中给她留下强烈生命印象的个人,每个人都深嵌在世界之中,没有人可以只是一个旁观者,他人经受的,我必经受。书中记录下的人与事,是他们的生活,也是你和我的生活。

《看见》中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。——柴静

海报:

《看见》中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。——柴静

海报: