梁文道

訪問 豆瓣

8.4 (9 个评分)

作者:

梁文道

上书局

2009

- 7

閱讀雜誌《讀書好》自創刊以來一個月接一個月的延續〈打開書櫃〉這個欄目,由近年習慣了接受傳媒採訪的文化人梁文道暫時轉換角色,由受訪者變成了採訪者,為讀者們帶來一個個精彩、深入的訪問。

《訪問─十五個有想法的書人》內收錄了15篇以記錄受訪者想法為根本的人訪,這些人物或是作者,或是讀者,都跟書有關。梁文道表示,這些被訪對象皆是他感興趣的人,他們都有想法,能開他眼界,教他想到一些他不會想的事。「『有想法的人』聽起來很玄很空泛,不過我們知道,這種人其實不太多,尤其在這個城市這個時代。」梁文道說。

這15位人物,包括了於文壇、電視台、電台間遊走的王貽興;極少接受媒體採訪的文章大家董橋;被譽為香港「文化教父」、進念.二十面體的創辦人榮念曾;《壹週刊》和《蘋果日報》的老闆、愛啃英文書的認真讀者黎智英……倘若大家看膩了千篇一律的「名人飯局式真情對話」,梁文道這本新作會是讓你更貼近受訪者真確想法的門徑。

《訪問─十五個有想法的書人》內收錄了15篇以記錄受訪者想法為根本的人訪,這些人物或是作者,或是讀者,都跟書有關。梁文道表示,這些被訪對象皆是他感興趣的人,他們都有想法,能開他眼界,教他想到一些他不會想的事。「『有想法的人』聽起來很玄很空泛,不過我們知道,這種人其實不太多,尤其在這個城市這個時代。」梁文道說。

這15位人物,包括了於文壇、電視台、電台間遊走的王貽興;極少接受媒體採訪的文章大家董橋;被譽為香港「文化教父」、進念.二十面體的創辦人榮念曾;《壹週刊》和《蘋果日報》的老闆、愛啃英文書的認真讀者黎智英……倘若大家看膩了千篇一律的「名人飯局式真情對話」,梁文道這本新作會是讓你更貼近受訪者真確想法的門徑。

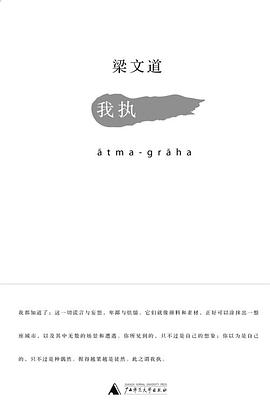

我執 豆瓣

作者:

梁文道

遠流

2009

我都知道了;這一切謊言與妄想,卑鄙與怯懦。它們就像顏料和素材,正好可以塗抹出一整座城市,以及其中無數的場景和遭遇。你所見到的,只不過是自己的想像;你以為是自己的,只不過是種偶然。握得越緊越是徒然。此之謂我執。

愛情為核心:梁文道寫過很多專欄,涉及不同領域,但寫情感是頭一遭,估計也是最後一次。從相戀、熱戀、苦戀,到背叛、 分手、出走,甚至亂倫,無所不含,這是梁文道「愛情類型學」思考的一種嘗試。

臭男人也溫柔:是梁文道所有作品中,最私密、最感性、最特別的一本。讀庫主編「老六」戲稱:臭男人也溫柔。

1.《我執》拋卻了梁文道平素示人的理性睿智,反將他內心的諸種軟弱、難以排解的焦慮,甚至人際的摩擦都揭露出來。

2.《我執》裡有一個極其敏感柔軟的梁文道,對外形象一向理性自持的梁文道在書中披露了私密事,包括他的愛情和家庭。

本書為梁文道所撰寫的散文隨筆集,是以香港《成報》文采版專欄「祕學筆記」的文字為主,時間約在2006年至2007年。

本書拋卻了他平素示人的理性睿智,反將他內心的諸種軟弱、難以排解的焦慮,甚至人際的摩擦都抖摟了出來,談及愛情婚姻、日常生活、疾病經歷、信仰感悟、城市文化、文學藝術、歷史記憶等個人生活體驗和人生感受諸多方面。讀來清新自然,體貼入微,在淡雅簡約的敘述中往往給人意外的啟迪。

愛情為核心:梁文道寫過很多專欄,涉及不同領域,但寫情感是頭一遭,估計也是最後一次。從相戀、熱戀、苦戀,到背叛、 分手、出走,甚至亂倫,無所不含,這是梁文道「愛情類型學」思考的一種嘗試。

臭男人也溫柔:是梁文道所有作品中,最私密、最感性、最特別的一本。讀庫主編「老六」戲稱:臭男人也溫柔。

1.《我執》拋卻了梁文道平素示人的理性睿智,反將他內心的諸種軟弱、難以排解的焦慮,甚至人際的摩擦都揭露出來。

2.《我執》裡有一個極其敏感柔軟的梁文道,對外形象一向理性自持的梁文道在書中披露了私密事,包括他的愛情和家庭。

本書為梁文道所撰寫的散文隨筆集,是以香港《成報》文采版專欄「祕學筆記」的文字為主,時間約在2006年至2007年。

本書拋卻了他平素示人的理性睿智,反將他內心的諸種軟弱、難以排解的焦慮,甚至人際的摩擦都抖摟了出來,談及愛情婚姻、日常生活、疾病經歷、信仰感悟、城市文化、文學藝術、歷史記憶等個人生活體驗和人生感受諸多方面。讀來清新自然,體貼入微,在淡雅簡約的敘述中往往給人意外的啟迪。

弱水三千 豆瓣

8.0 (6 个评分)

作者:

梁文道

UP Publications

2006

《弱水三千——梁文道書話》序

三點說明

1. 這不是一份書單。我討厭書單,尤其是那些開給年輕人的書單。青少年已經有太多應該要上的課,應該要參加的課外活動,應該要遵守的規定和禮儀,我們為甚麼還要管他們應該看甚麼書呢?人生早年的最大好處就是還有浪費得起的時間,就算看書也儘可以看些師長眼中無甚意義的廢物。

我小的時候看了許許多多不知是真是假的《世界七大不思議謎題》和《吸血鬼實錄》一類的廉價書,內容古怪、資料可疑,並且印刷粗糙。但我從不後悔;相反地,我感謝它們。它們使我在百無聊賴的下午可以空想著金字塔裡的咀咒秘密打發時光,在上數學課的時候透過摹畫西藏雪人的模樣鍛煉繪圖的技巧。就算因為害怕書上見到的怨靈照片,而竟夜躲著被窩裡不敢入睡,我還是感謝那些為了糊口而胡亂編作材料的不知名作者,以及可能早就不復存在的小出版社。他們給了我一段快樂的童年,閱讀竟是如此有趣。

如果我們相信書,相信它能開啟靈感,改變生命,那麼一份書單就是一張人生的設計規劃圖了。為青少年開書單的人不只是把塑造了自己的書籍羅列出來,還以為這就是他所不認識的那些年輕人也該走的道路;跟著它,人生自然是好的;大家都走這條路,社會的未來自然也是好的。這是多麼大膽而且自私的想法,我們憑甚麼以為自己的經歷可以複製在其他人的身上呢?

在我一生所受過的教育之中,最令我感念的是童年那段日子。我唸的那家小學也有閱讀課,但是老師們並不指定任何讀物,他們只是把我們丟進一個小型的圖書館,然後就關上門一小時。在這一小時裡,我們肆意翻弄架上的圖書,甚至把它們抽出來當成武器互相丟擲。累了,就坐在地上隨便檢閱那些被摧殘得破碎零落的繪本與童話,重組掉頁的故事和彩圖。看著看著,大伙們漸漸靜了下來,恍惚進了另一個世界;更準確地說,是離開了這間圖書館所在的此世。直到鐘響,老師進來呼喚,我才好像手術後的病人,麻醉藥的效力似去還在,呆呆地站起來和其他小朋友排隊走回教室。

我的老師不管我看甚麼,我的外公則不吝惜地滿足我對各種怪書的胃口(包括那些《吸血鬼實錄》和《法老的咀咒》),他們好像沒教過我甚麼讀書和選書的竅門,卻教了我最重要的心法:閱讀即自由。

老人或許需要一份書單,因為到了這個階段,人生開始要倒過來算,看看自己還剩多少日子,還有多少餘力,這都得經濟地用,再把時間耗在《吸血鬼實錄》上面,未免不智。

金克木先生有本書話集,書名相當驚人,叫做《書讀完了》。他引述了這麼一段故事,話說陳寅恪先生年少的時候去見史學前輩夏曾佑,那位老人對來訪的晚輩說:「你能讀外國書,很好;我只能讀中國書,都讀完了,沒得讀了。」陳先生大驚,以為老人家糊塗了,怎能說出這麼荒唐的話。雖說漢代的東方朔曾自稱「三冬,文史足用」,但那畢竟是漢朝,說不定的確沒太多書可讀,和現在不能比。但是到了陳先生自己也老了,才發現那番話有理,中國書果然是讀得完的!

這是會過日子的老人家才到得了的境界。由於很早開始就懂得倒數計時,所以看甚麼書莫不經過精密考慮,絕不把生命浪費在三流的東西上。到老,中國最重要最根本的典籍自然已經看完,其餘已無足觀。正如閱畢《紅樓夢》,沒有閒功夫也就不必看紅學考証了吧。即便如此,也得有非凡的天賦,才可能在數十年間讀遍中國經典,例如金先生自己。抗戰期間他在西南聯大任事,偶然從傅斯年先生處得到了一本拉丁文與英文對照的《高盧戰紀》,於是一頁頁慢慢看將下來,越看越有興頭,然後再查對書後附的拉丁文語法簡要。就是這樣,在不斷的空襲警報聲中,他讀完了《高盧戰紀》,同時也學懂了拉丁文。

曾經,我也以為書是看得完的。我當然沒有金先生這等本事,也不是真的相信自己讀書的速度趕得上出版的速度,但就是隱隱約約有這份直覺和欲望。尤其是買書的時候,我一邊把書放進購物籃裡,一邊就會為它策劃最佳的閱讀時機,並且喜孜孜地想像它能帶給我多少好東西。結果如何,不問可知。

我今年三十五歲了,運氣好的話,人生或許還有一半,眼看著就要從不需要書單的季節邁進需要書單的年份了。書看不完的遺憾日益濃厚,倒數壓力開始出現。但我還是不甘心,不想就此跟著書單渡日;我仍然願意相信,就算到了嚥下最後一口氣的那刻來臨之前,前面的地平線還是無限寬廣,時間還會給我停下來看看風景發發呆的餘裕。

所以這本書絕對不是書單,甚至不是開給自己的功課。它更像是自己的課外閱讀報告,所以零散,而且偏食的傾向嚴重。用美國國會圖書館分類法來排列這批報告,原意是想為它們套上個系統,好看一點,不料後果卻很搞笑,比方說是漫畫集《錦繡藍田》原來屬於「工業、土地用途、勞工」類,而食譜則是一種「科技」書。「任何系統都有它的臨界點」,果然不是句虛話。

2. 收進本書的文章都曾刊登於《信報》和《蘋果日報》,兩份報章的編輯給了我最大的自由。倒是自己自律,選題下筆之際已儘量考慮過一般讀者的需要,但是,到底所謂的「一般讀者」都是些甚麼人呢?

3. 這不是我的第一本書,雖然它是我出版的第一本書。至於那第一本書甚麼時候才出得了,就真是天知道了。

三點說明

1. 這不是一份書單。我討厭書單,尤其是那些開給年輕人的書單。青少年已經有太多應該要上的課,應該要參加的課外活動,應該要遵守的規定和禮儀,我們為甚麼還要管他們應該看甚麼書呢?人生早年的最大好處就是還有浪費得起的時間,就算看書也儘可以看些師長眼中無甚意義的廢物。

我小的時候看了許許多多不知是真是假的《世界七大不思議謎題》和《吸血鬼實錄》一類的廉價書,內容古怪、資料可疑,並且印刷粗糙。但我從不後悔;相反地,我感謝它們。它們使我在百無聊賴的下午可以空想著金字塔裡的咀咒秘密打發時光,在上數學課的時候透過摹畫西藏雪人的模樣鍛煉繪圖的技巧。就算因為害怕書上見到的怨靈照片,而竟夜躲著被窩裡不敢入睡,我還是感謝那些為了糊口而胡亂編作材料的不知名作者,以及可能早就不復存在的小出版社。他們給了我一段快樂的童年,閱讀竟是如此有趣。

如果我們相信書,相信它能開啟靈感,改變生命,那麼一份書單就是一張人生的設計規劃圖了。為青少年開書單的人不只是把塑造了自己的書籍羅列出來,還以為這就是他所不認識的那些年輕人也該走的道路;跟著它,人生自然是好的;大家都走這條路,社會的未來自然也是好的。這是多麼大膽而且自私的想法,我們憑甚麼以為自己的經歷可以複製在其他人的身上呢?

在我一生所受過的教育之中,最令我感念的是童年那段日子。我唸的那家小學也有閱讀課,但是老師們並不指定任何讀物,他們只是把我們丟進一個小型的圖書館,然後就關上門一小時。在這一小時裡,我們肆意翻弄架上的圖書,甚至把它們抽出來當成武器互相丟擲。累了,就坐在地上隨便檢閱那些被摧殘得破碎零落的繪本與童話,重組掉頁的故事和彩圖。看著看著,大伙們漸漸靜了下來,恍惚進了另一個世界;更準確地說,是離開了這間圖書館所在的此世。直到鐘響,老師進來呼喚,我才好像手術後的病人,麻醉藥的效力似去還在,呆呆地站起來和其他小朋友排隊走回教室。

我的老師不管我看甚麼,我的外公則不吝惜地滿足我對各種怪書的胃口(包括那些《吸血鬼實錄》和《法老的咀咒》),他們好像沒教過我甚麼讀書和選書的竅門,卻教了我最重要的心法:閱讀即自由。

老人或許需要一份書單,因為到了這個階段,人生開始要倒過來算,看看自己還剩多少日子,還有多少餘力,這都得經濟地用,再把時間耗在《吸血鬼實錄》上面,未免不智。

金克木先生有本書話集,書名相當驚人,叫做《書讀完了》。他引述了這麼一段故事,話說陳寅恪先生年少的時候去見史學前輩夏曾佑,那位老人對來訪的晚輩說:「你能讀外國書,很好;我只能讀中國書,都讀完了,沒得讀了。」陳先生大驚,以為老人家糊塗了,怎能說出這麼荒唐的話。雖說漢代的東方朔曾自稱「三冬,文史足用」,但那畢竟是漢朝,說不定的確沒太多書可讀,和現在不能比。但是到了陳先生自己也老了,才發現那番話有理,中國書果然是讀得完的!

這是會過日子的老人家才到得了的境界。由於很早開始就懂得倒數計時,所以看甚麼書莫不經過精密考慮,絕不把生命浪費在三流的東西上。到老,中國最重要最根本的典籍自然已經看完,其餘已無足觀。正如閱畢《紅樓夢》,沒有閒功夫也就不必看紅學考証了吧。即便如此,也得有非凡的天賦,才可能在數十年間讀遍中國經典,例如金先生自己。抗戰期間他在西南聯大任事,偶然從傅斯年先生處得到了一本拉丁文與英文對照的《高盧戰紀》,於是一頁頁慢慢看將下來,越看越有興頭,然後再查對書後附的拉丁文語法簡要。就是這樣,在不斷的空襲警報聲中,他讀完了《高盧戰紀》,同時也學懂了拉丁文。

曾經,我也以為書是看得完的。我當然沒有金先生這等本事,也不是真的相信自己讀書的速度趕得上出版的速度,但就是隱隱約約有這份直覺和欲望。尤其是買書的時候,我一邊把書放進購物籃裡,一邊就會為它策劃最佳的閱讀時機,並且喜孜孜地想像它能帶給我多少好東西。結果如何,不問可知。

我今年三十五歲了,運氣好的話,人生或許還有一半,眼看著就要從不需要書單的季節邁進需要書單的年份了。書看不完的遺憾日益濃厚,倒數壓力開始出現。但我還是不甘心,不想就此跟著書單渡日;我仍然願意相信,就算到了嚥下最後一口氣的那刻來臨之前,前面的地平線還是無限寬廣,時間還會給我停下來看看風景發發呆的餘裕。

所以這本書絕對不是書單,甚至不是開給自己的功課。它更像是自己的課外閱讀報告,所以零散,而且偏食的傾向嚴重。用美國國會圖書館分類法來排列這批報告,原意是想為它們套上個系統,好看一點,不料後果卻很搞笑,比方說是漫畫集《錦繡藍田》原來屬於「工業、土地用途、勞工」類,而食譜則是一種「科技」書。「任何系統都有它的臨界點」,果然不是句虛話。

2. 收進本書的文章都曾刊登於《信報》和《蘋果日報》,兩份報章的編輯給了我最大的自由。倒是自己自律,選題下筆之際已儘量考慮過一般讀者的需要,但是,到底所謂的「一般讀者」都是些甚麼人呢?

3. 這不是我的第一本書,雖然它是我出版的第一本書。至於那第一本書甚麼時候才出得了,就真是天知道了。

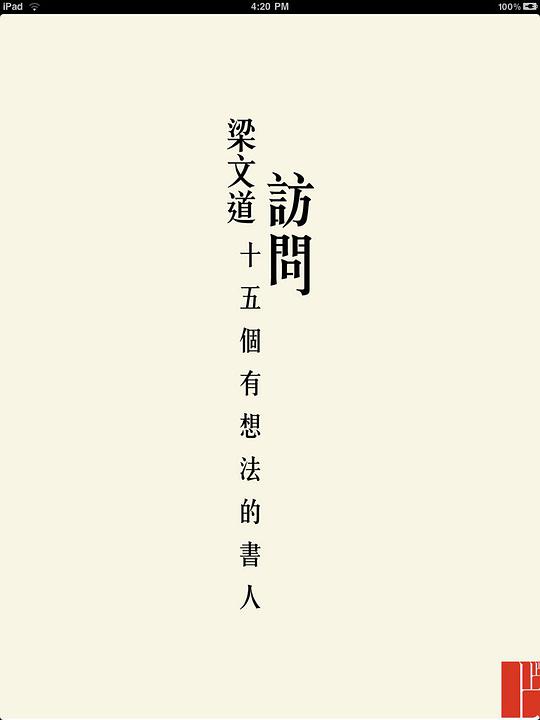

访问 豆瓣 Goodreads

7.8 (22 个评分)

作者:

梁文道

广西师范大学出版社

2011

- 4

梁文道最新力作,在《访问》中与十五位最具标本意义的书人相遇。

梁文道说,这十五个人,皆是他感兴趣的人。他们都有非常精彩独到的想法,能做出非同一般的事业,能开他眼界,让他想到一些他不会去想的事。这十五位人物,如一代文章大家董桥,在英美文坛大放异彩的华人作家哈金,在网络上砍出一片历史天空的十年砍柴,以及近年在时评写作上处于风口浪尖的长平,最近风靡大陆的旅行作家舒国治,港台文化传媒界的大手笔詹宏志,思维特出的文化专家赵广超,等等,在梁文道精心的导引下,缕缕细述自己的社会际遇与文化情怀,种种精彩见解和个人感受如大珠小珠落玉盘,可以说《访问》正是一道难得的智识、文化与思想的大餐。

梁文道说,这十五个人,皆是他感兴趣的人。他们都有非常精彩独到的想法,能做出非同一般的事业,能开他眼界,让他想到一些他不会去想的事。这十五位人物,如一代文章大家董桥,在英美文坛大放异彩的华人作家哈金,在网络上砍出一片历史天空的十年砍柴,以及近年在时评写作上处于风口浪尖的长平,最近风靡大陆的旅行作家舒国治,港台文化传媒界的大手笔詹宏志,思维特出的文化专家赵广超,等等,在梁文道精心的导引下,缕缕细述自己的社会际遇与文化情怀,种种精彩见解和个人感受如大珠小珠落玉盘,可以说《访问》正是一道难得的智识、文化与思想的大餐。

味道·人民公社 豆瓣

7.7 (26 个评分)

作者:

梁文道

广西师范大学出版社 群言出版社

2013

- 1

作者自云:我这些偶尔被人误会为 “美食文字”或“食经”的烂货,其实是另一种想得太多的成品。正因为自己写吃,所以又丢不开老毛病地开始联想关于饮食书写的种种,想它在今日获得崇高地位之奇怪,想读者和市场对它之渴求的原因,当然更想到了它的前世今生。一边想,一边写,便写成了这副模样。

本书为梁文道食评文集《味道》系列之一,主要谈论“吃”的社会意涵,挖掘不同场合、不同人群、不同社会、不同时代人们“吃”的不同内容与逻辑,引出“吃”作为不可或缺的社会纽带的意义,正是“吃”联结或区隔了不同的个人与群体。

本书为梁文道食评文集《味道》系列之一,主要谈论“吃”的社会意涵,挖掘不同场合、不同人群、不同社会、不同时代人们“吃”的不同内容与逻辑,引出“吃”作为不可或缺的社会纽带的意义,正是“吃”联结或区隔了不同的个人与群体。

味道·味觉现象 豆瓣

7.8 (26 个评分)

作者:

梁文道

广西师范大学出版社 群言出版社

2013

- 1

假如食物注定要被人吃掉,假如食物真是一种艺术,那么我们欣赏这种艺术的唯一方式便是毁灭它。

想象一下烟花,特别是蔡国强那些爆炸艺术。当你目瞪口呆地看着它们在半空绽放的同时,可曾意会得到那是一个消失中的艺术?我们总是把毁灭与创造视为相反的过桯,又总是把艺术和创造联系起来,觉得艺术绝对不是毁掉什么,而是在创造一些东西。可爆炸难道不是一种终极的毁坏吗?烟花难道不就是一连串的破坏与消亡吗?我们欣赏烟花,其实就是在欣赏损毁的壮美。

同样的,饮食也是如此。我们有时候会用“干掉”去形容进食,比如说“干掉一碗面”,“把整桌菜干掉”;那个“干”字正正是最粗暴的破坏。形容一顿吃完的饭,我们会说那场面真是“狼藉”;这岂不是一桩惨案的遗留现场?

只有透过吃的动作,我们才能完整体验食物之美,才能领会食物作为一种艺术的精髓。可是吃的动作同时也就是一种破坏、吞没与消化。食物一生的高潮在于它的死亡,不消灭食物,我们就无从欣赏食物。饮食艺术乃是一种关于毁灭和败亡的残酷的黑色艺术;最美的刹那,就是崩解朽坏的一刻。

想象一下烟花,特别是蔡国强那些爆炸艺术。当你目瞪口呆地看着它们在半空绽放的同时,可曾意会得到那是一个消失中的艺术?我们总是把毁灭与创造视为相反的过桯,又总是把艺术和创造联系起来,觉得艺术绝对不是毁掉什么,而是在创造一些东西。可爆炸难道不是一种终极的毁坏吗?烟花难道不就是一连串的破坏与消亡吗?我们欣赏烟花,其实就是在欣赏损毁的壮美。

同样的,饮食也是如此。我们有时候会用“干掉”去形容进食,比如说“干掉一碗面”,“把整桌菜干掉”;那个“干”字正正是最粗暴的破坏。形容一顿吃完的饭,我们会说那场面真是“狼藉”;这岂不是一桩惨案的遗留现场?

只有透过吃的动作,我们才能完整体验食物之美,才能领会食物作为一种艺术的精髓。可是吃的动作同时也就是一种破坏、吞没与消化。食物一生的高潮在于它的死亡,不消灭食物,我们就无从欣赏食物。饮食艺术乃是一种关于毁灭和败亡的残酷的黑色艺术;最美的刹那,就是崩解朽坏的一刻。