Hunan.lib

美丽的粉本遗产--张大千仕女册 豆瓣

作者:

朱介英

北京师范大学出版社

2008

- 7

《美丽的粉本遗产:张大千仕女册》主要内容:大千先生画作题材多变,并不局限在某些特定的范围内,山水画、高士画、花鸟画、道释画、仕女画等无所不及。在表现技巧上,白描、大青绿、重彩、泼墨、没骨、浅绛、破墨等无所不包。在绘画风格上,有尚朴素、崇自然、表个性的特征,也有求华美、从规矩、重创作等要素。尤其是他的仕女画作,特别显现出一种自然、人文、唯美的特质。

小说十八史略(全五册) 豆瓣 Goodreads

作者:

[日本] 陈舜臣

译者:

廖为智

新星出版社

2010

- 1

小说十八史略(全五册):

春秋战国

大汉王朝

魏晋南北朝

大唐帝国

两宋王朝

中国历史是一枚古币, 正面是《资治通鉴》,反面就是《十八史略》。官员爱读《资治通鉴》,百姓喜欢《十八史略》。

明朝时的历史必读书目,尘封四百年,日本史学大家陈舜臣重新铺衍成白话,畅销日本数十年。日本人是通过《十八史略》了解中国历史的。

中国人读史意在“用史”,希望从历史中学到“谋略”;日本人读史重在教养,旨在加增知识学养。陈舜臣作为华裔日本历史学家,汉学修养深厚,通五国文字,史观兼中日两国之长,其史学巨作《小说十八史略》堪称代表。 《十八史略》是一部被中国人遗忘了四百余年的史学著作。《十八史略》由宋代学者曾先之撰写,成书于元朝,有明一代成为史学畅销书,私塾必备的史学著作。后来大概于足利时代传入日本,跻身名望史籍之列,与《史记》、《汉书》、《贞观政要》、《资治通鉴》等一道在宫廷、幕府内正式讲读,至德川幕府时期,《十八史略》被各藩官学采用为教科书。时至今日,《十八史略》仍然是日本人阅读最多的历史书。

春秋战国

大汉王朝

魏晋南北朝

大唐帝国

两宋王朝

中国历史是一枚古币, 正面是《资治通鉴》,反面就是《十八史略》。官员爱读《资治通鉴》,百姓喜欢《十八史略》。

明朝时的历史必读书目,尘封四百年,日本史学大家陈舜臣重新铺衍成白话,畅销日本数十年。日本人是通过《十八史略》了解中国历史的。

中国人读史意在“用史”,希望从历史中学到“谋略”;日本人读史重在教养,旨在加增知识学养。陈舜臣作为华裔日本历史学家,汉学修养深厚,通五国文字,史观兼中日两国之长,其史学巨作《小说十八史略》堪称代表。 《十八史略》是一部被中国人遗忘了四百余年的史学著作。《十八史略》由宋代学者曾先之撰写,成书于元朝,有明一代成为史学畅销书,私塾必备的史学著作。后来大概于足利时代传入日本,跻身名望史籍之列,与《史记》、《汉书》、《贞观政要》、《资治通鉴》等一道在宫廷、幕府内正式讲读,至德川幕府时期,《十八史略》被各藩官学采用为教科书。时至今日,《十八史略》仍然是日本人阅读最多的历史书。

这书要卖100万 豆瓣

作者:

(日)井狩春男

译者:

邱振瑞

广西师范大学出版社

2004

“现代人愈来愈不喜欢读书”,这句话似乎成了出版社或编辑们抱怨书卖得不好的借口。哎呀呀,这是一句完全讲不通的歪理呢!所谓“不喜欢读书”,是指原本存在的读者阅读次数减少了,其实,对始终不爱看书的人来说,根本没有“不喜欢读书”这件事。

抱怨归抱怨,书店里依旧摆满作家用心创作,编辑用力制作,出版社努力出版的书籍。不管是谁,都希望自己撰写或编辑的书能够畅销,摇身一变挤入《哈利波特》、《乞丐囝仔》、《A到A+》之列。

然而,怎样让一本书变成畅销书?日本第一“慧眼识畅销书”的高手──井狩春男,分享三十余年经验,让你知道如何当编辑!如何编出畅销书!如何卖书!

抱怨归抱怨,书店里依旧摆满作家用心创作,编辑用力制作,出版社努力出版的书籍。不管是谁,都希望自己撰写或编辑的书能够畅销,摇身一变挤入《哈利波特》、《乞丐囝仔》、《A到A+》之列。

然而,怎样让一本书变成畅销书?日本第一“慧眼识畅销书”的高手──井狩春男,分享三十余年经验,让你知道如何当编辑!如何编出畅销书!如何卖书!

青春咖啡馆 豆瓣

Dans le café de la jeunesse perdue

7.6 (78 个评分)

作者:

[法] 帕特里克·莫迪亚诺

译者:

金龙格

人民文学出版社

2010

- 5

在巴黎塞纳河左岸的拉丁区,靠近卢森堡公园的奥黛翁,有一家名叫孔岱的咖啡馆。它像一块巨型磁铁一样,吸引着一群十八到二十五岁的年轻人。他们“四处漂泊,居无定所,放荡不羁”,过着今朝有酒今朝醉的日子,从不考虑未来,享受着文学和艺术的庇护。

在这群客人之中,有一个名叫露姬的二十二岁女子特别引人注目。她光彩夺目,就像银幕上光芒四射的女影星。她是从哪里来的?她有着怎样的故事?她的迷人光芒之后隐藏着怎样不为人知的秘密?她是不是在逃避什么?故事围绕着这名年轻女子的失踪展开。四个叙述者纷纷登场,他们都已第一人称“我”的口吻,向读者娓娓讲述露姬的短暂人生经历。

在这群客人之中,有一个名叫露姬的二十二岁女子特别引人注目。她光彩夺目,就像银幕上光芒四射的女影星。她是从哪里来的?她有着怎样的故事?她的迷人光芒之后隐藏着怎样不为人知的秘密?她是不是在逃避什么?故事围绕着这名年轻女子的失踪展开。四个叙述者纷纷登场,他们都已第一人称“我”的口吻,向读者娓娓讲述露姬的短暂人生经历。

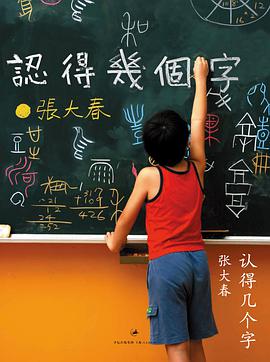

认得几个字 豆瓣 Goodreads

8.7 (59 个评分)

作者:

张大春

上海人民出版社

2009

- 8

89篇温馨逗趣之作,涵盖台版《认得几个字》+《送给孩子的字》

最终又落回于孩子们的生活情境。张大春渊博深厚的文字学和历史知识,以及浓浓的人文关怀,加上孩子们天真无邪的童言无忌,皆为这些我们看似熟悉的汉字做了既准确又生动,甚至有些意外的注解。而在小说家张大春的笔下,这些日常中父亲对儿女的教导、儿女与父亲的对谈也生出了无限的丰富乐趣,可谓既是有趣的家庭课堂,又是意味深长的情感教育。

“之所以误读、误写、误以为是,其深刻的心理因素是我们对于认字这件事想得太简单。”张大春在书中告诉我们,认字不仅对孩子们重要,对每个自以为长大了的大人同样重要。从我们熟之又熟的口头禅,到当红组合“纵贯线”的歌词,张大春悉数收入了《认得几个字》的认字谱系中,从而不断地问孩子、问自己、也问读者:你认得字吗?

对于认字这件事,我们往往想得太简单。

最终又落回于孩子们的生活情境。张大春渊博深厚的文字学和历史知识,以及浓浓的人文关怀,加上孩子们天真无邪的童言无忌,皆为这些我们看似熟悉的汉字做了既准确又生动,甚至有些意外的注解。而在小说家张大春的笔下,这些日常中父亲对儿女的教导、儿女与父亲的对谈也生出了无限的丰富乐趣,可谓既是有趣的家庭课堂,又是意味深长的情感教育。

“之所以误读、误写、误以为是,其深刻的心理因素是我们对于认字这件事想得太简单。”张大春在书中告诉我们,认字不仅对孩子们重要,对每个自以为长大了的大人同样重要。从我们熟之又熟的口头禅,到当红组合“纵贯线”的歌词,张大春悉数收入了《认得几个字》的认字谱系中,从而不断地问孩子、问自己、也问读者:你认得字吗?

对于认字这件事,我们往往想得太简单。

haru的橡皮章生活 豆瓣

ㄎㄎㄎ·haru的橡皮章生活

8.0 (10 个评分)

作者:

haru 著

/

廖家威 摄影

化学工业出版社

2009

- 6

《我的手工时间:haru橡皮章生活》内容由浅入深、循序渐进,以刻章相关的各种技法结合生活主题作为章节分类。台湾人气橡皮章达人haru的心得和许多独门绝招、冷门创意,巨细靡遗的各类技法分解步骤图,让从未刻过橡皮章以及虽然刻过但内心仍有疑惑的朋友,都能从书中找到最满意的答案。跟随《我的手工时间:haru橡皮章生活》,一起来体会刻章带来的温暖与快乐吧!刻橡皮章的乐趣在于素材随手可得、花费时间不多,而每一个亲手刻出来的章、创作出来的杂货作品,却是世界上独一无二的!从取材绘图、转印、刻章到盖印,每个过程或许花费的时间不多,但从刻好的那一分钟开始,一股难掩的愉悦及成就感便满满充斥着内心。

法兰西组曲 豆瓣

Suite française

作者:

[法国] 伊莱娜·内米洛夫斯基

译者:

袁筱一

人民文学出版社

2009

- 10

《法兰西组曲》创作于历史的战火之中,它以白描的方式描绘了一九四〇年的巴黎大逃亡,当时法国几乎所有的家庭都卷入了这场悲剧性的混乱之中。伊莱娜·内米洛夫斯基没有放过逃亡中呈现出的怯懦,同样也没有放过人民在这场逃亡中显现出的团结一致的微弱火花。画面中有被情人抛弃的妇人,有大资产阶级显贵,有堵塞了法国各条公路、在突如其来的轰炸中受伤而被丢弃在农庄的伤者……接着,敌人占领了这块麻木而惊恐的土地,布西小镇不得不迎来德军的进驻,而占领军的出现引发出居民的挫败感,人们醒来了……

在读者几乎已经忘记古典小说家魅力的时代,内米洛夫斯基用她生命最后几年的痛苦和光彩夺目的才华,以虚构世界的方式为我们呈现了那个曾经的过去:人物、事件和背景。

在读者几乎已经忘记古典小说家魅力的时代,内米洛夫斯基用她生命最后几年的痛苦和光彩夺目的才华,以虚构世界的方式为我们呈现了那个曾经的过去:人物、事件和背景。

我的漫画生活 豆瓣

作者:

高马得

中国旅游出版社

2007

- 1

有天趣的人就是天才,人幼稚时个个是天才,长大后天才就少了。但一个人的天趣亦非不可以长久保持,天趣是可以长生的。

所有的大师就是使天趣可以长久保持,他们的天趣是可以长生的。

编者精心采撷大师们家常的境地呈现给大家,让我们怀着对他们生命的敬意去感受他们人生旅程中的静意。

这本书与以往出版的马得画册有所不同,是一本人物自传。它不仅让读者了解到马得艺术人生中各个时期所创作的不同作品,更让读者了解到马得其人。大凡喜爱马得艺术的人,在品味马得先生作品的同时都会有这样的想法:先生的画看似简单,却百看不厌,无论从内容到形式都越看越有“味儿”,这其中的奥妙到底是什么?读了这本书,您就会由衷感叹:却原来,寥寥数笔功夫深,梅花香自苦寒来啊。

所有的大师就是使天趣可以长久保持,他们的天趣是可以长生的。

编者精心采撷大师们家常的境地呈现给大家,让我们怀着对他们生命的敬意去感受他们人生旅程中的静意。

这本书与以往出版的马得画册有所不同,是一本人物自传。它不仅让读者了解到马得艺术人生中各个时期所创作的不同作品,更让读者了解到马得其人。大凡喜爱马得艺术的人,在品味马得先生作品的同时都会有这样的想法:先生的画看似简单,却百看不厌,无论从内容到形式都越看越有“味儿”,这其中的奥妙到底是什么?读了这本书,您就会由衷感叹:却原来,寥寥数笔功夫深,梅花香自苦寒来啊。

聆听父亲 豆瓣

9.2 (25 个评分)

作者:

张大春

上海人民出版社

2008

- 1

《聆听父亲》是张大春回忆父亲的散文。由于年迈的父亲意外摔倒,张大春于父亲生命进入末期的时候,开始给还未出生的孩子说故事,说的正是自己的父亲,以及从父辈那里听来的家族历史。

全书以与未出生的孩子对话的方式,从祖上五代开始,说到父辈,说到自己所处的时代。除了父亲的讲述外,更贯穿了六大爷所写的“家史漫谈”,另有友人的回忆与叙述。大春祖家——山东济南张家“懋德堂”,是一个有着五大院落、几百口人丁的显赫家族。祖规家训“诗书继世,忠厚传家”在世事变化中,悄悄改换成两副与“福”、“贵”相关的楹联,张家祖业便也从诗书功名转为经商富贵。当中国进入20 世纪中期抗战期间,全家更是在颠沛流离而充满传奇色彩的经历中见证了时代的动荡和变迁。作者在追忆中不断讲述家族故事,溯源中国文化,表达了忧郁而深沉的中国文化乡愁。

这是一部在时代变迁中触摸个人血脉的故事,让读者见到有血有肉的“历史”,也是“小说工匠”张大春的性情之作,还是张大春小说创作的精神源泉。作者以个人的家族史来抢救家族记忆,以文化溯源的方式拯救文化凋敝的意图,在书中表现得很明显。

全书以与未出生的孩子对话的方式,从祖上五代开始,说到父辈,说到自己所处的时代。除了父亲的讲述外,更贯穿了六大爷所写的“家史漫谈”,另有友人的回忆与叙述。大春祖家——山东济南张家“懋德堂”,是一个有着五大院落、几百口人丁的显赫家族。祖规家训“诗书继世,忠厚传家”在世事变化中,悄悄改换成两副与“福”、“贵”相关的楹联,张家祖业便也从诗书功名转为经商富贵。当中国进入20 世纪中期抗战期间,全家更是在颠沛流离而充满传奇色彩的经历中见证了时代的动荡和变迁。作者在追忆中不断讲述家族故事,溯源中国文化,表达了忧郁而深沉的中国文化乡愁。

这是一部在时代变迁中触摸个人血脉的故事,让读者见到有血有肉的“历史”,也是“小说工匠”张大春的性情之作,还是张大春小说创作的精神源泉。作者以个人的家族史来抢救家族记忆,以文化溯源的方式拯救文化凋敝的意图,在书中表现得很明显。

小说稗类 豆瓣

8.7 (43 个评分)

作者:

张大春

广西师范大学出版社

2010

- 10

此书曾于2004年出版,引起小说界和学界的瞩目,更是受到广大小说爱好者的追捧。此次为修订版,作者亲自写了一篇精彩纷呈的长序《志怪应逢天雨粟》。

喜欢读小说、写小说的人应该能体贴胡适把明、清之际的许多小说家“拉拔”到和古文家等高甚至更高一等的地位上去。虽然胡适的《白话文学史》只写到中唐的元、白诗便戛然而止,压根儿没从小说上说明白:中国文学是如何“永永脱离了盲目的自然演化的老路,走上了有意创作的新路”的。然而,在《白话文学史》书成近70年后,胡适的意见乃至于诸多考证研究与观念的发明,不该只被看成是“奖掖小说”、“揄扬当代”而已。他所触及的课题倘若不被进一步发现、开展,喜欢读小说、写小说的人恐怕也“永永”不会明白:从施耐庵到吴跌人是如何……

在《小说稗类》中,由庄子始,张大春炫技似地学舌马奎兹、戏仿司马中原……极尽耍痞嘲弄之能事。难得他如此杂学百家、博古通今,更难得有如此清晰的架构,梳理出独特的小说观。

喜欢读小说、写小说的人应该能体贴胡适把明、清之际的许多小说家“拉拔”到和古文家等高甚至更高一等的地位上去。虽然胡适的《白话文学史》只写到中唐的元、白诗便戛然而止,压根儿没从小说上说明白:中国文学是如何“永永脱离了盲目的自然演化的老路,走上了有意创作的新路”的。然而,在《白话文学史》书成近70年后,胡适的意见乃至于诸多考证研究与观念的发明,不该只被看成是“奖掖小说”、“揄扬当代”而已。他所触及的课题倘若不被进一步发现、开展,喜欢读小说、写小说的人恐怕也“永永”不会明白:从施耐庵到吴跌人是如何……

在《小说稗类》中,由庄子始,张大春炫技似地学舌马奎兹、戏仿司马中原……极尽耍痞嘲弄之能事。难得他如此杂学百家、博古通今,更难得有如此清晰的架构,梳理出独特的小说观。

蟹工船 豆瓣

7.3 (27 个评分)

作者:

[日本]小林多喜二

译者:

叶渭渠

译林出版社

2009

- 1

在社会底层苦苦挣扎的一群失业工人、破产农民、贫苦学生和十四五岁的少年,被骗受雇于蟹工船,受尽欺压,最终团结起来,罢工反抗。《蟹工船》真实地描写了渔工们由分散到团结,由落后到觉悟,由不满、反抗到进行有组织的罢工斗争的过程。通过这一过程的描写,充分揭示了日本帝国主义对内进行剥削的残酷性、野蛮性;也揭示了日本人民在深重的阶级压迫下、在革命思想的影响下,必然觉醒、奋起斗争,取得胜利的现实趋势。作品为小林多喜二赢得了世界声誉,原作出版的第二年即被译成中文,作者还特意为中译本作序。同时,俄、法、英译本也相继出版,获得了世界各国家人民的称颂。

流动的盛宴 豆瓣

A Moveable Feast

7.7 (79 个评分)

作者:

[美国] 欧内斯特·海明威

译者:

汤永宽

上海译文出版社

2009

- 1

1920年代上半叶,海明威以驻欧记者身份旅居巴黎,《流动的盛宴》这本书,记录的正是作者当日的这段生活。不过这本书的写作却是在将近四十年以后,换句话说,盛宴的“现场”早已消失,作者和读者都只是在记忆中追寻那段过往岁月,而无论是作者或是读者,这些记忆都已在时光的透镜里失焦、变形。所有有关巴黎的记忆都杂糅成一种对于巴黎的共同的历史记忆。在历史上不计其数的关于巴黎的虚构或非虚构作品中,《流动的盛宴》是最著名的作品之一,其扉页上的题献——“假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么你此后一生中不论去到哪里她都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴”,已经成为巴黎的“文化名片”,被广为传诵。在这部半纪实半虚构的作品中,二十年代巴黎文人圈的风俗画卷徐徐展开,那些当时在世界文坛、艺坛上呼风唤雨的人物都被寥寥数笔勾勒出生动的素描像,与这座城市、这部书永远融为一体。