传记

极度狂热 豆瓣

Fever Pitch

7.4 (10 个评分)

作者:

[英] 尼克·霍恩比

译者:

沙迎风

万卷出版公司

2009

- 9

1991年夏季,在看心理医生的尼克·霍恩比,开始写下他的足球迷回忆录《极度狂热》以条列编年记事的结构巨细靡遗的描写一个足球迷的个人心路历程,而本书正像是他的心理治疗书。此书出版后,出乎意料之外的成为畅销书,并成为足球书的经典,随后霍恩比还帮忙编辑了两本运动文学年鉴。本书于1997年被改编为角色虚构的电影,由《BJ单身日记》的男演员科林·伍斯(Colin Firth)主演,霍恩比编剧。到2005年改编成电影的美国新版,由珠儿·巴莉摩和吉米·法伦主演,英国海布里兵工厂足球队转而变成波士顿红袜棒球队,台湾发行的片名为《爱情全垒打》。

Nikola Tesla 豆瓣

作者:

Nikola Tesla

www.bnpublishing.com

2007

- 6

This is an excellent resource for those who wish to study about Tesla's experiments. The notes are highly detailed, and clearly show his attempts at transmitting electricity without wires by means of his magnifying transmitter.

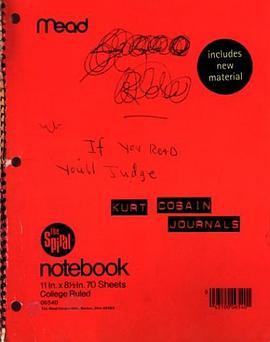

Journals 豆瓣

作者:

Kurt Cobain

Riverhead Trade

2003

- 11

These journal entries by Nirvana front man Cobain record his thoughts from the late 1980s until his suicide in 1994. There are no real answers to his death to be found in this collection of scrawled notes, first drafts of letters, shopping lists, and ballpoint pen drawings, although the nature of Cobain's fame will make it hard for readers not to look for them. At best, a series of intimate portraits emerge: a kid from high school; a cousin and neighbor; a bright, sensitive, fun-loving and morbid punk rocker who became spokesman for a generation he largely detested.

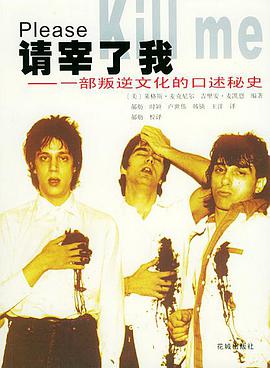

请宰了我 豆瓣

Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk

7.9 (15 个评分)

作者:

[美] 莱格斯·麦克尼尔

/

吉里安・麦凯恩 编著

译者:

郝舫

/

时颖

…

花城出版社

2005

- 1

这部《请宰了我:一部叛逆文化的口述秘史》采用最真实、最生动的口述体方式,由当事人回忆了从上世纪60年代到90年代的朋克、地下音乐潮流,包括“地下丝绒”、吉姆·莫里森、伊基·波普、戴维·鲍依、纽约妞乐队、帕蒂·史密斯、雷蒙斯乐队、性手枪乐队等乐队及明星人物的叛逆、自毁。充斥着性、毒品、酒精、离经叛道,既是带动文化浪潮的音乐天才,同时,又是十足的混蛋生活。与此同时,这部口述秘史还涉及上世纪60至70年代许多著名的文化先锋人物,如安迪·沃霍和他的“工厂”、约翰·辛克莱、马尔科姆·麦克拉伦,讲述了他们如何制造了60至70年代的众多新文化事件及明星人物。

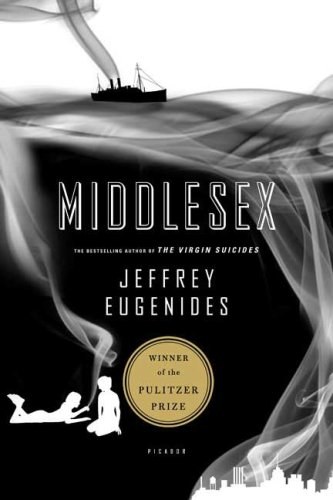

Middlesex 豆瓣

作者:

Jeffrey Eugenides

Picador

2007

- 6

"I was born twice: first, as a baby girl, on a remarkably smogless Detroit day of January 1960; and then again, as a teenage boy, in an emergency room near Petoskey, Michigan, in August of l974. . . My birth certificate lists my name as Calliope Helen Stephanides. My most recent driver's license...records my first name simply as Cal."

So begins the breathtaking story of Calliope Stephanides and three generations of the Greek-American Stephanides family who travel from a tiny village overlooking Mount Olympus in Asia Minor to Prohibition-era Detroit, witnessing its glory days as the Motor City, and the race riots of l967, before they move out to the tree-lined streets of suburban Grosse Pointe, Michigan. To understand why Calliope is not like other girls, she has to uncover a guilty family secret and the astonishing genetic history that turns Callie into Cal, one of the most audacious and wondrous narrators in contemporary fiction. Lyrical and thrilling, Middlesex is an exhilarating reinvention of the American epic.

Middlesex is the winner of the 2003 Pulitzer Prize for Fiction.

So begins the breathtaking story of Calliope Stephanides and three generations of the Greek-American Stephanides family who travel from a tiny village overlooking Mount Olympus in Asia Minor to Prohibition-era Detroit, witnessing its glory days as the Motor City, and the race riots of l967, before they move out to the tree-lined streets of suburban Grosse Pointe, Michigan. To understand why Calliope is not like other girls, she has to uncover a guilty family secret and the astonishing genetic history that turns Callie into Cal, one of the most audacious and wondrous narrators in contemporary fiction. Lyrical and thrilling, Middlesex is an exhilarating reinvention of the American epic.

Middlesex is the winner of the 2003 Pulitzer Prize for Fiction.

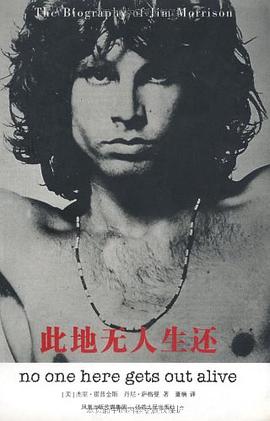

此地无人生还 豆瓣

No one here gets out alive

8.9 (11 个评分)

作者:

[美] 杰里·霍普金斯

/

丹尼·萨格曼

译者:

董楠

江苏人民出版社

2008

- 1

20世纪最酷的摇滚偶像,最非凡的天才,《暴风骑士》《等待太阳》《点燃我的火》等摇滚名曲令一代代青年迷醉,他在巴黎拉雪兹神父墓地的墓碑雕像,已成为流行文化的朝圣之所。他叫吉姆·莫里森,他的乐队名为“大门”,他死于27岁。《此地无人生还》这本书描述了这个生活在边缘与地狱的人的生涯。

书中介绍了吉姆·莫里森的生平,深入探索了这位传奇的艺术家对音乐与诗歌的求索:博览群书而动荡叛逆的青少年时期,组建“大门”乐队的传奇经历,《点亮我的火焰》和《结局》等名曲的创作,摇滚史上著名的纽罕文事件与迈阿密丑闻的来龙去脉,以及成名后的酗酒、沉湎与自毁,乃至逃往巴黎之后的神秘死亡。同时这本书也是对美国上世纪60年代中后期充满热情与混乱的社会图景的生动展示。

书中介绍了吉姆·莫里森的生平,深入探索了这位传奇的艺术家对音乐与诗歌的求索:博览群书而动荡叛逆的青少年时期,组建“大门”乐队的传奇经历,《点亮我的火焰》和《结局》等名曲的创作,摇滚史上著名的纽罕文事件与迈阿密丑闻的来龙去脉,以及成名后的酗酒、沉湎与自毁,乃至逃往巴黎之后的神秘死亡。同时这本书也是对美国上世纪60年代中后期充满热情与混乱的社会图景的生动展示。

中性 豆瓣

Middlesex

7.7 (13 个评分)

作者:

[美] 杰弗里·尤金尼德斯

译者:

主万

/

叶尊

上海译文出版社

2008

- 1

《中性》是杰弗里·尤金尼德斯的第二部小说。作品获得了2003年普利策文学奖。

主人公斯蒂芬尼德斯出生过两次:第一次是1960年1月出生在底特律的一个没有烟雾的日子,那时他是个女婴儿;第二次是1974年8月出生在密执安州皮托斯基附近的一个急诊室里,那时他是个十几岁的男孩子。他原名卡利俄珀,出生时是个漂亮姑娘。童年至少年她无忧无虑地生活。直到1974年她14岁,就读于家乡的女子中学时,越来越觉得自己与其他女孩不同:身高5英尺10英寸,体重130磅,更可怕的是身体上竟出现了一些男孩应有的特征。在父母陪同下她来到医院,医生告诉他们:她是个两性人。14岁的卡利俄 珀决心不再做女孩,于是“她”变成了“他”——卡尔。他剪短头,搭车来到旧金山寻找新出路。

主人公斯蒂芬尼德斯出生过两次:第一次是1960年1月出生在底特律的一个没有烟雾的日子,那时他是个女婴儿;第二次是1974年8月出生在密执安州皮托斯基附近的一个急诊室里,那时他是个十几岁的男孩子。他原名卡利俄珀,出生时是个漂亮姑娘。童年至少年她无忧无虑地生活。直到1974年她14岁,就读于家乡的女子中学时,越来越觉得自己与其他女孩不同:身高5英尺10英寸,体重130磅,更可怕的是身体上竟出现了一些男孩应有的特征。在父母陪同下她来到医院,医生告诉他们:她是个两性人。14岁的卡利俄 珀决心不再做女孩,于是“她”变成了“他”——卡尔。他剪短头,搭车来到旧金山寻找新出路。

Heavier Than Heaven 豆瓣

作者:

Charles R. Cross

Hyperion

2001

- 8

Although the tragic circumstances of Kurt Cobains suicide are well known, the facts of his lifeand the influence of his artistryremain largely unexamined. Now veteran music journalist Charles R. Cross fuses his intimate knowledge of the Seattle music scene with his deep compassion for his subject in this extraordinary story of artistic brilliance and the pain that extinguished it. Based on more than 400 interviews; four years of research; exclusive access to Cobains unpublished diaries; and a wealth of documentation, Heavier Than Heaven traces Cobains life from his early days in a double-wide trailer outside of Aberdeen, Washington, to his rise to fame, success, and the adulation of a generation. Cross reveals the familial turmoil that fueled Cobains creativity, the generational history that forged his character, and the unusual love story that shaped his relationship with wife Courtney Love. Drawing from medical and police reports, and Cobains own private writings, Cross also reveals the truth about Cobains health struggles and his tragic final days. More than the history of a rock and roll star, Heavier Than Heaven is a portrait of creative genius and the will to turn pain into art.

LSD:我那惹是生非的孩子 豆瓣

8.3 (20 个评分)

作者:

阿尔伯特.霍夫曼

译者:

沈逾

/

常青

北京师范大学出版社

2006

- 9

LSD之父写的LSD介绍,包括LSD发现、推广的历史,一些类似LSD的其他迷幻药物,以及一些有代表性的LSD体验纪录。不管是对迷幻药本身有兴趣,还是对六十年代有兴趣都应该读一读这本书。

以现在的毒品市场来看,LSD确实是没落了,但在六十年代,迷幻药的使用才是主流。时代的特征令LSD的致幻效果大放异彩(在此书中霍夫曼以自体的实验比较了几个不同致幻剂之间幻觉的区别),在霍夫曼看来,LSD的效果链接了物质与精神的世界,模糊了二者之间如水火一般的界限,因此才会在过份追求物质主义的资本主义社会引起强烈的震动。

以现在的毒品市场来看,LSD确实是没落了,但在六十年代,迷幻药的使用才是主流。时代的特征令LSD的致幻效果大放异彩(在此书中霍夫曼以自体的实验比较了几个不同致幻剂之间幻觉的区别),在霍夫曼看来,LSD的效果链接了物质与精神的世界,模糊了二者之间如水火一般的界限,因此才会在过份追求物质主义的资本主义社会引起强烈的震动。

Moonage Daydream 豆瓣

作者:

David Bowie

Universe

2005

- 9

In 1972 David Bowie released the iconic LP The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, which established him as a major force in modern pop music. It was also his platform to present a visually fascinating and sexually ambivalent stage persona called Ziggy Stardust. Simultaneously, Bowie befriended the famed rock-and-roll photographer, Mick Rock, whom he invited to chronicle his Ziggy persona on film. Mick Rock amassed an amazing archive of footage that traces the entire stratospheric two-year career of Ziggy Stardust-from the early acclaim to the pivotal American tours, and the final blockbuster concert that marked Ziggy's retirement.Ziggy was a combination of extraordinary costumes, colorful makeup, outrageous hair, and-above all-first-class rock. More than 650 of Mick Rock's compelling pictures reflect his amazing collaboration-and friendship-with Bowie. The result of this incredible collaboration is a vast album of images of onstage performances and backstage antics. Together, David Bowie's text and Mick Rock's images trace the rise and final swansong of Ziggy Stardust. This affordably priced edition will be a must-have for every fan.

大卫·奥格威自传 豆瓣

作者:

[美] 大卫•奥格威 (David Ogilvy) 著

译者:

高志宏 徐智明 译

2008

- 5

广告教皇惟一的一本自传

奥美公司创始人成功之路上难以置信的经历

为你书写你所不知道的奥格威传奇!

纷繁绚丽的麦迪逊大道上最闪耀的人物,在广告界触及最顶端之前的经历和奇遇。

一个天生的广告人,一个开创性的人物,一个执广告界牛耳的巨人。

一个贫穷的英国小男孩,一个巴黎饭店的厨子,一个苏格兰的炉子推销员。

纷繁绚丽的麦迪逊大道上最闪耀的人物,

在广告界触及最顶端之前的经历和奇遇,

还有不平凡的一生中,令人惊奇的一个个转折点。

本书讲述了广告巨子大卫.奥格威的传奇人生,汇集了奥格威关于人生、事业的切身体会,及其奥美精神、奥美文化的深邃思想。

◆ 简要目录——————————————————————————————————————

引言

第1章宝贝小主人

第2章在巴黎做厨师

第3章纽约与好莱坞

第4章服务情报部门

第5章广阔的乡村修道院

第6章名声与地位

第7章苦尽甘来

第8章向50位挚友致敬

我最喜欢的字眼

我最喜欢的食谱

我最喜欢的花

◆ 名人推荐——————————————————————————————————————

这本于1978年首印出版的《奥格威自传》如同《爱丽丝梦游仙境》一般,为我们讲述了他通往成功路上难以置信的经历。 ——亚马逊网站

一本雅俗共赏的好书。每一个商业人士或者投资者的入门书首选。 ——《福布斯》

与众不同的性格。奥格威,当代广告的创造力。 ——《纽约时报》

让人拍手鼓掌的写作方式。每一页都让人欢欣雀跃。 ——《华尔街日报》

广告巨人奥格威以其创造性的写作方式,描述了他高低起伏的冒险人生。这有可能是20世纪商界中最具传奇色彩的经历。 ——约翰•威利父子出版公司

奥美公司创始人成功之路上难以置信的经历

为你书写你所不知道的奥格威传奇!

纷繁绚丽的麦迪逊大道上最闪耀的人物,在广告界触及最顶端之前的经历和奇遇。

一个天生的广告人,一个开创性的人物,一个执广告界牛耳的巨人。

一个贫穷的英国小男孩,一个巴黎饭店的厨子,一个苏格兰的炉子推销员。

纷繁绚丽的麦迪逊大道上最闪耀的人物,

在广告界触及最顶端之前的经历和奇遇,

还有不平凡的一生中,令人惊奇的一个个转折点。

本书讲述了广告巨子大卫.奥格威的传奇人生,汇集了奥格威关于人生、事业的切身体会,及其奥美精神、奥美文化的深邃思想。

◆ 简要目录——————————————————————————————————————

引言

第1章宝贝小主人

第2章在巴黎做厨师

第3章纽约与好莱坞

第4章服务情报部门

第5章广阔的乡村修道院

第6章名声与地位

第7章苦尽甘来

第8章向50位挚友致敬

我最喜欢的字眼

我最喜欢的食谱

我最喜欢的花

◆ 名人推荐——————————————————————————————————————

这本于1978年首印出版的《奥格威自传》如同《爱丽丝梦游仙境》一般,为我们讲述了他通往成功路上难以置信的经历。 ——亚马逊网站

一本雅俗共赏的好书。每一个商业人士或者投资者的入门书首选。 ——《福布斯》

与众不同的性格。奥格威,当代广告的创造力。 ——《纽约时报》

让人拍手鼓掌的写作方式。每一页都让人欢欣雀跃。 ——《华尔街日报》

广告巨人奥格威以其创造性的写作方式,描述了他高低起伏的冒险人生。这有可能是20世纪商界中最具传奇色彩的经历。 ——约翰•威利父子出版公司

审判王尔德实录 豆瓣

作者:

孙宜学(编译)

广西师范大学出版社

2005

- 5

“我的一生有两大关键点,一是我父亲把我送进牛津大学,一是社会把我送进监狱。”

——王尔德

英国诗人王尔德的风化案沸沸扬扬了两个世纪。本书作者搜集西方关于这一问题的各种档案文献、报道材料,得闲整理,再现了这一桩具有重大文化史、社会史意义的案件的发生与审理过程。

书无所谓道德的或不道德的,书有写得好的或写得糟的,仅此而已。艺术家从来没有病态的,艺术家可以表现一切。其实,艺术这面镜子反映的是照镜者,而不是生活。

——王尔德

审判王尔德的过程,实际上只不过是王尔德人生戏剧中的一场演出,类似于他的剧本《温德米夫人的扇子》、《诚实的重要性》的演出。在这次演出过程中,演员们形态各异,修养各异,谈吐各异,但都知道自己在扮演什么角色,都要竭力展示出自认为最出彩、最容易赢得观众掌声的那一面,其中最佳演员非王尔德莫属。

——王尔德

英国诗人王尔德的风化案沸沸扬扬了两个世纪。本书作者搜集西方关于这一问题的各种档案文献、报道材料,得闲整理,再现了这一桩具有重大文化史、社会史意义的案件的发生与审理过程。

书无所谓道德的或不道德的,书有写得好的或写得糟的,仅此而已。艺术家从来没有病态的,艺术家可以表现一切。其实,艺术这面镜子反映的是照镜者,而不是生活。

——王尔德

审判王尔德的过程,实际上只不过是王尔德人生戏剧中的一场演出,类似于他的剧本《温德米夫人的扇子》、《诚实的重要性》的演出。在这次演出过程中,演员们形态各异,修养各异,谈吐各异,但都知道自己在扮演什么角色,都要竭力展示出自认为最出彩、最容易赢得观众掌声的那一面,其中最佳演员非王尔德莫属。

王尔德狱中记 豆瓣

9.1 (7 个评分)

作者:

[爱尔兰] 奥斯卡·王尔德

译者:

孙宜学

中国人民大学出版社

2004

- 5

奥斯卡・王尔德(OscarWilde.1854―1900)是英国19世纪末颓废的唯美主义文学的代表作家。他的一生,有过因杰出的才华丽众星烘月般的荣耀,也有过因放浪不羁、声名狼藉而坠人万劫不复的精神地狱的悲惨。快乐时他是一只在天地间自由地吃取快乐之果的无忧鸟,放浪时他是向地狱最深处潜去以攫取恶名的撤旦,悲哀时则是终日以泪洗面、痛心疾首的圣徒……王尔德就是这样一个矛盾同一体,解剖这个复杂的矛盾同一体,对我们了解一个天才的人格,了解这个天才所处时代的“人格”,都是意味深长而又艰难的工作。而他一生所写的书信,无疑是我们实现这个目的的一件锐器,是我们可以探视到王尔德灵魂最深处秘密的

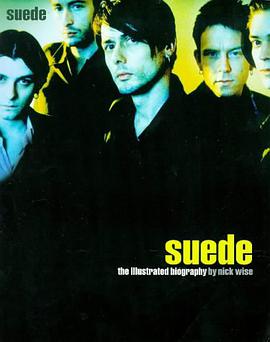

Suede the Illustrated Biography 豆瓣

作者:

Nick Wise

Music Sales+ Corporation

1998

- 7

在蓝色中旅行 豆瓣

作者:

德拉戈尔

译者:

冯骏

2005

- 8

——他和母亲一起看着死去的父亲。他不再是一个鞋匠的儿子,而是一个洗衣妇的儿子了。

——他把一个蓝色的花环放在自己头上……在黑暗中醒来,不知道自己在什么地方。

——他是龙套演员,一个又一个夜晚,在舞台上念着台词,白天在托尔格森夫人的客厅或厨房里写作。

——在《火绒盒》中寻找火花;在《小克劳斯与大克劳斯》中愚弄那有权势的人;在《豌豆上的公主》中体会被特选出来的感觉;在《小伊达的花》中与死亡和解。

——童话集出版了,所有的报刊杂志都赞美这些童话,将它们称为诗篇。

——为了他的缘故,这个城市变得灿烂;为了他的缘故,所有的人都在歌唱。

在《在蓝色中旅行:安徒生传》中,作者揭示了安徒生复杂的个性,并以此奠定了讲述诗人生命故事的独特基础,结果就描绘出一个富有生气的安徒生的形象。跟随这一旅程,读者将看到安徒生的诗人气质如何促成了他不得已的另类的生存方式,使得他孤独一生。如此,小说在展开情节的同时,也是一次发现之旅,展示了一个苦闷天才的思想世界。为才华而活的后果是,安徒生最终过上一种单调而注定绝望的私人生活。

——他把一个蓝色的花环放在自己头上……在黑暗中醒来,不知道自己在什么地方。

——他是龙套演员,一个又一个夜晚,在舞台上念着台词,白天在托尔格森夫人的客厅或厨房里写作。

——在《火绒盒》中寻找火花;在《小克劳斯与大克劳斯》中愚弄那有权势的人;在《豌豆上的公主》中体会被特选出来的感觉;在《小伊达的花》中与死亡和解。

——童话集出版了,所有的报刊杂志都赞美这些童话,将它们称为诗篇。

——为了他的缘故,这个城市变得灿烂;为了他的缘故,所有的人都在歌唱。

在《在蓝色中旅行:安徒生传》中,作者揭示了安徒生复杂的个性,并以此奠定了讲述诗人生命故事的独特基础,结果就描绘出一个富有生气的安徒生的形象。跟随这一旅程,读者将看到安徒生的诗人气质如何促成了他不得已的另类的生存方式,使得他孤独一生。如此,小说在展开情节的同时,也是一次发现之旅,展示了一个苦闷天才的思想世界。为才华而活的后果是,安徒生最终过上一种单调而注定绝望的私人生活。

灿烂涅槃 豆瓣

8.3 (29 个评分)

作者:

郝舫

安徽人民出版社

2006

- 7

柯特·科本,一个来自穷街陋巷的邋遢大王,自小便蒙受敌意的眼光;一个精神上的朋克小子,从来只汲取叛逆的乳汁。他贯彻着加缪大叔的主张:人的根本面目之一,便是反抗。

柯特·科本从不自封英雄。他向来在内心的无助和道德的虚妄之间抑郁,他反感的并不是自孩提时代便只身承受的痛苦,他畏惧的是此一痛苦的毫无意义甚至毫无出路,一直到他找到吉他、找到音乐、找到摇滚。他从此跻身在命运与恶行、病痛与名利的夹缝之间,寻找那可以寻找的、挽救那可以挽救的、期盼那可以期盼的。

柯特·科本是另类英雄。在已经骄横凯旋的物质主义和消费文化面前,他举起了朋克摇滚的螳臂。他是溯流的漏船,他是带伤的逆子。他装着不知道,这已是一个用现金换算一切的世界,人们已经习惯乃至已无法想象还会有另一种生活和思想方式的存在。至少,我们的面目都已以谋生的媚笑出现,即使是曾经最为不羁的艺术家,也不再敢把挑战的手套扔到生计的严峻面孔面前。

在满目的唯唯诺诺之中,终于有像柯特·科本这样一种非主流和反主流的孤独的反抗之声响起,它映现出的是一个最痛苦之人的影像。他也背负内疚的隐疾,可他毕竟重现了从现代主义到朋克摇滚的颠覆性微笑和救赎性灵光。

世纪末音乐的黄昏,他依然在孤寂中伫立,头在散乱的金发中低垂。他拒绝了一本正经的命运的怜悯,拒绝了他第一个也是最后一个情人——朋克摇滚的垂青。他举目凝望,依然有海湾的斜阳晚照;他低头顾盼,竟然有幻梦般奇妙的快乐升腾。他紧握枪,如同紧握温暖而美丽的情人,他要游完他的溯流航程。枪口抬起了,枪机在静默中滑动,从最响亮的轰鸣中,飞出了那颗子弹;只有它自己知道,它是颗多么悲哀的子弹,因为它击毁的,是20世纪最后一场英雄梦。

柯特·科本从不自封英雄。他向来在内心的无助和道德的虚妄之间抑郁,他反感的并不是自孩提时代便只身承受的痛苦,他畏惧的是此一痛苦的毫无意义甚至毫无出路,一直到他找到吉他、找到音乐、找到摇滚。他从此跻身在命运与恶行、病痛与名利的夹缝之间,寻找那可以寻找的、挽救那可以挽救的、期盼那可以期盼的。

柯特·科本是另类英雄。在已经骄横凯旋的物质主义和消费文化面前,他举起了朋克摇滚的螳臂。他是溯流的漏船,他是带伤的逆子。他装着不知道,这已是一个用现金换算一切的世界,人们已经习惯乃至已无法想象还会有另一种生活和思想方式的存在。至少,我们的面目都已以谋生的媚笑出现,即使是曾经最为不羁的艺术家,也不再敢把挑战的手套扔到生计的严峻面孔面前。

在满目的唯唯诺诺之中,终于有像柯特·科本这样一种非主流和反主流的孤独的反抗之声响起,它映现出的是一个最痛苦之人的影像。他也背负内疚的隐疾,可他毕竟重现了从现代主义到朋克摇滚的颠覆性微笑和救赎性灵光。

世纪末音乐的黄昏,他依然在孤寂中伫立,头在散乱的金发中低垂。他拒绝了一本正经的命运的怜悯,拒绝了他第一个也是最后一个情人——朋克摇滚的垂青。他举目凝望,依然有海湾的斜阳晚照;他低头顾盼,竟然有幻梦般奇妙的快乐升腾。他紧握枪,如同紧握温暖而美丽的情人,他要游完他的溯流航程。枪口抬起了,枪机在静默中滑动,从最响亮的轰鸣中,飞出了那颗子弹;只有它自己知道,它是颗多么悲哀的子弹,因为它击毁的,是20世纪最后一场英雄梦。

列侬回忆 豆瓣

Lennon Remembers

7.8 (25 个评分)

作者:

[美] 扬·温纳

译者:

陈维明

/

马世芳

广西师范大学出版社

2011

- 3

有史以来最成功的艺人之一——约翰·列侬的“独立宣言”,1970年《滚石》RollingStone完整收录专访录,首度出版。该书堪称约翰·列侬与The Beatles及“旧时代”的决裂之作。

每个人都有自己心目中的约翰·列侬,但只有这本书中的列侬如此愤怒、凶悍。他向一切他认为虚假的东西发起了猛攻。在这些进攻中,当然免不了抖搂些摇滚乐背后的秘闻。而真正要命和有趣的是,列侬把Beatles判定为艺术冒牌货——“我们无非是一个把事搞得很大很大的乐队……仅此而已”;“我的技术不怎么样”;“我弹得很烂”;“我也不喜欢多数Beatles的歌”;在英国各地巡演之前“我们的音乐就已经死了”;“我们杀死自己,换取后来的成功”;“Beatles是世界上最大的大混蛋”:对由Beatles和摇滚乐带来的革命,他的结论是“梦已经做完了,一切都还是老样子,只不过如今我已经30岁,而一大堆人留了长头发,如此而己”……

每个人都有自己心目中的约翰·列侬,但只有这本书中的列侬如此愤怒、凶悍。他向一切他认为虚假的东西发起了猛攻。在这些进攻中,当然免不了抖搂些摇滚乐背后的秘闻。而真正要命和有趣的是,列侬把Beatles判定为艺术冒牌货——“我们无非是一个把事搞得很大很大的乐队……仅此而已”;“我的技术不怎么样”;“我弹得很烂”;“我也不喜欢多数Beatles的歌”;在英国各地巡演之前“我们的音乐就已经死了”;“我们杀死自己,换取后来的成功”;“Beatles是世界上最大的大混蛋”:对由Beatles和摇滚乐带来的革命,他的结论是“梦已经做完了,一切都还是老样子,只不过如今我已经30岁,而一大堆人留了长头发,如此而己”……