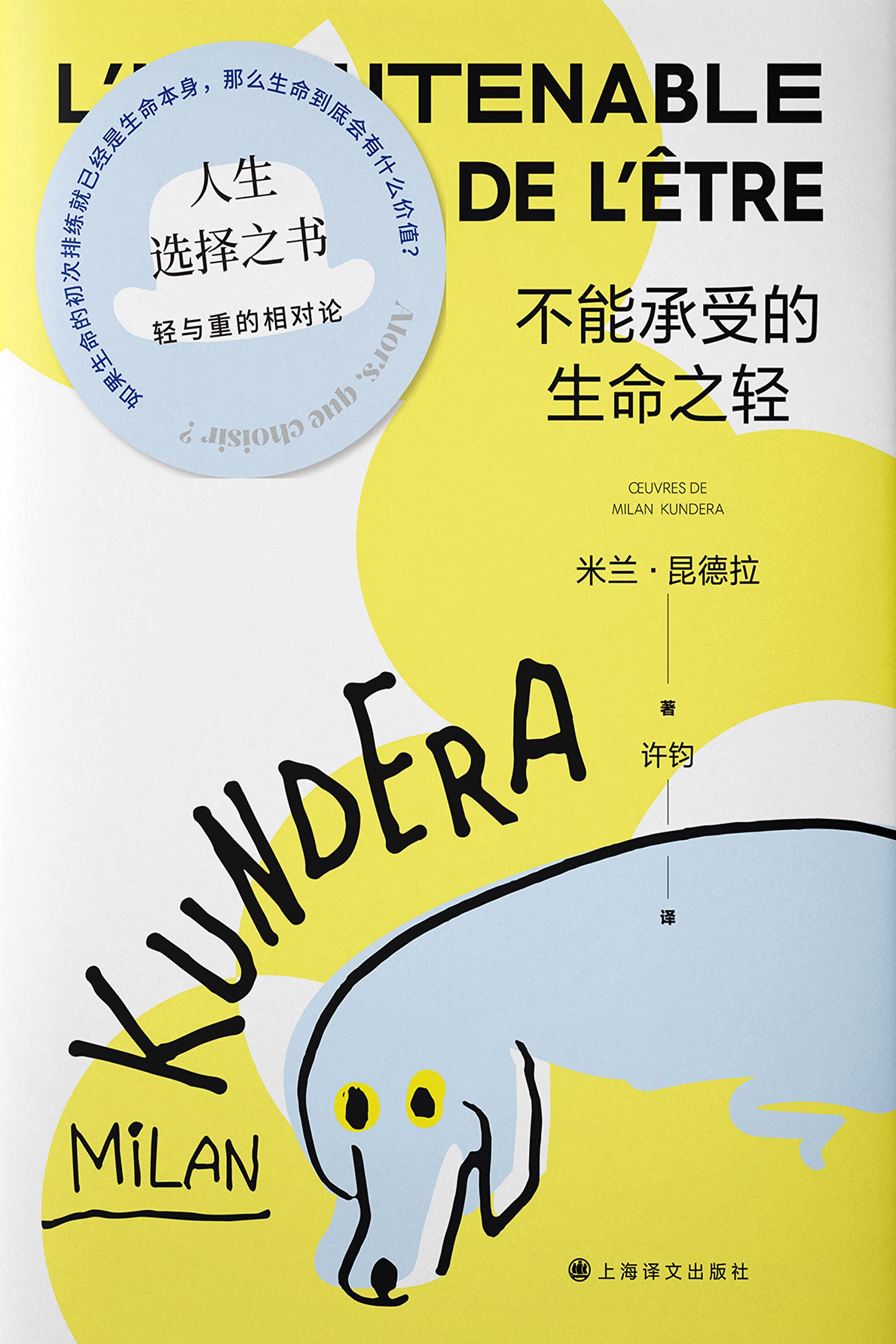

不能承受的生命之轻 Goodreads

作者:

米兰·昆德拉(Milan Kundera)

上海译文出版社

2022

- 4

“如果生命的初次排练就已经是生命本身,那么生命到底会有什么价值?” ★ 全球超三十个译本销售超三亿册的超级畅销书,简体中文版畅销三百万册,二十世纪堪称伟大的小说,米兰·昆德拉代表作 ★ 人生选择之书,轻与重的相对论,当下这个方向感匮乏、意义感缺失的时代不得不读的问题之书 ★ 米兰·昆德拉作品全系列焕新重启,绝对代表作、伟大的文学典范、全球超级畅销书《不能承受的生命之轻》领衔登场 ★ 2022年,与昆德拉一起,追问生命的轻与重、快与慢、卷与丧<br /><br />米兰·昆德拉(Milan Kundera, 1929- ),享誉世界的小说家、文学评论家。 1929年出生于捷克斯洛伐克布尔诺,1975年起定居于法国。著有小说《玩笑》《生活在别处》《告别圆舞曲》《笑忘录》《不能承受的生命之轻》《不朽》《慢》《身份》《无知》《庆祝无意义》、短篇小说集《好笑的爱》、随笔集《小说的艺术》《被背叛的遗嘱》《帷幕》《相遇》、戏剧《雅克和他的主人》等总共十六部作品。1973年获美第奇外国小说奖,1985年获耶路撒冷文学奖,2001年获法兰西学院文学大奖,2020年获卡夫卡国际文学奖。<br /><br />许钧,著名法文翻译家、法国文学专家。 曾任南京大学研究生院副院长,南京大学外国语学院西语系教授、博士生导师,现任浙江大学文科资深教授、中国翻译协会常务副会长。著有《翻译论》《翻译学概论》《文学翻译的理论与实践——翻译对话录》《文学翻译批评研究》等,译有法国文学与社科作品三十余种,如《追忆似水年华》(卷四)、《邦斯舅舅》《名士风流》《桤木王》《诉讼笔录》等。1999年获法国政府颁发的法兰西金质教育勋章,2012年获中国翻译协会颁发的翻译事业特别贡献奖。<br /><br />《不能承受的生命之轻》是米兰·昆德拉的小说代表作,享誉世界的超级畅销书,小说依托二十世纪六十年代捷克斯洛伐克的历史剧变,以托马斯与特蕾莎偶然而宿命般的爱情为主线展开故事,不仅仅是描述几对男女感情上的纠葛,也不仅仅是书写个人命运在大的境遇变迁中的沉浮、个人在变革时刻的选择,更是一部层次丰富、意象繁复的哲理小说,从永恒轮回的谵妄之下人的生命分量几何这一带着神秘感的疑问开篇,随着不断穿插的书中人物的生活走向、所思所想提出了生命之轻与重、灵与肉的相对论。<br /><br />该书是二十世纪最伟大的小说之一,昆德拉借此坚实地奠定了他作为世界上最伟大的在世作家的地位。 ——《华盛顿时报》 他的作品使我坚信人类一定会生存下去,世界一定会生存下去,我全心全意在这个世界上所信仰、寻求和热望的一切都将恢复其人性的面貌。<br />感激他是因为在这个悲剧的今天,他使我比任何时候都更强烈地体会到,面对不朽的东西,即使死神也无能为力。” ——法国作家路易·阿拉贡 一部隐秘而闪光的杰作。 ——伊恩·麦克尤恩 我只看过《不能承受的生命之轻》和《告别圆舞曲》,很喜欢。跟拉美、美国作家不太一样……小说中的讽刺有一点儿像黑色幽默,又不完全是,形成了一种独特的味道。 ——莫言<br /><br />1. 生命之轻与重 “重与轻的对立是所有对立中最神秘、最模糊的。” 轻:没有意义,无法检验无法修正,生命是否变得自由,是否真的美丽? “不能承受地轻,轻若鸿毛,轻若飞扬的尘埃,轻若明日即将消失的东西。” “生命一旦永远消逝,便不再回复,似影子一般,了无分量,未灭先亡,即使它是残酷,美丽,或是绚烂的,这份残酷、美丽和绚烂也都没有任何意义。” 重:不断接受检验的责任重负,让生命真切实在,是否变得残酷而不堪承受? “如果我们生命的每一秒钟得无限重复,我们就会像耶稣被钉死在十字架上一样被钉死在永恒上。这一想法是残酷的。在永恒轮回的世界里,一举一动都承受着不能承受的责任重负。 2. 爱的模式 “特蕾莎和萨比娜代表着他生活的两极,相隔遥远,不可调和,但两极同样美妙。” 托马斯与特蕾莎:人生挚爱 “对这个几乎不相识的姑娘,他感到了一种无法解释的爱。对他而言,她就像是个被人放在涂了树脂的篮子里的孩子,顺着河水漂来,好让他在床榻之岸收留她。” “他跟特蕾莎捆在一起生活了七年,七年里,他每走一步,她都在盯着。仿佛她在他的脚踝上套了铁球。” 萨比娜与托马斯:灵魂伴侣 “人生的悲剧总可以用沉重来比喻。人常说重担落在我们的肩上。我们背负着这个重担,承受得起或是承受不起。我们与之反抗,不是输就是赢。可说到底,萨比娜身上发生过什么事?什么也没发生。她离开了一个男人,因为她想离开他。在那之后,他有没有再追她?有没有试图报复?没有。她的悲剧不是因为重,而是在于轻。压倒她的不是重,而是不能承受的生命之轻。” 3. 如何过好这一生? 生活的意义与价值 “如果生命的初次排练就已经是生命本身,那么生命到底会有什么价值?” “追求的终极永远是朦胧的。期盼嫁人的年轻女子期盼的是她完全不了解的东西。追逐荣誉的年轻人根本不识荣誉为何物。赋予我们的行为以意义的,我们往往对其全然不知。” 赋予意义:走向媚俗/ 刻奇(kitsch) “媚俗让人接连产生两滴感动的泪滴,第一滴眼泪说:瞧这草坪上奔跑的孩子们,真美啊!第二滴眼泪说:看到孩子们在草坪上奔跑,跟全人类一起被感动,真美啊!只有第二滴眼泪才使媚俗成其为媚俗。” “这个世界所戴的漂亮面具,换句话说,也就是媚俗。” “媚俗是把人类生存中根本不予接受的一切都排除在视野之外。” “在媚俗的王国,实施的是心灵的专制。”