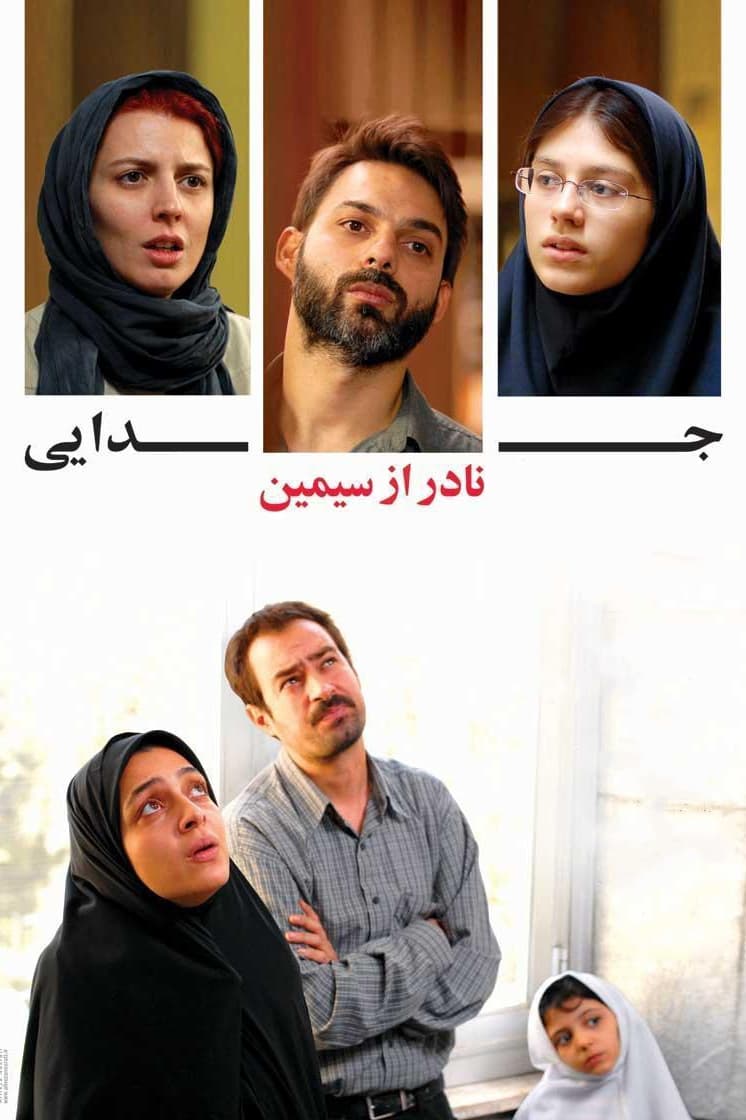

一次别离 (2011) TMDB 豆瓣 IMDb

جدایی نادر از سیمین

8.9 (811 个评分)

导演:

Asghar Farhadi

演员:

Leila Hatami

/

Payman Maadi

…

其它标题:

씨민과 나데르의 별거

/

別離

…

纳德(佩曼•莫阿迪 Peyman Moadi 饰)与西敏(蕾拉•哈塔米 Leila Hatami 饰)是一对夫妻,他们的女儿叫特梅(萨日娜•法哈蒂 Sarina Farhadi 饰)。西敏希望一家三口移居国外,但是纳德坚决反对,原因是纳德的父亲患有老年痴呆症需要照顾。两人为此对薄公堂,准备离婚,但是法院驳回了她的请求。西敏赌气回了娘家。西敏走后,纳德分身乏术,聘请了一位护工瑞茨(萨瑞•巴亚特 Sareh Bayat 饰)照顾父亲。但是,父亲如厕问题始终困扰瑞茨,依《古兰经》教义,她感到禁忌重重。瑞茨的女儿陪伴在她左右,也令她分神。几个回合下来,纳德某次回家发现,父亲被绑在床上,出离愤怒的他推倒了瑞茨。没想到怀孕的瑞茨竟然流产,瑞茨丈夫怒不可遏将纳德告上了法庭,他们各执一词,然而真相却出人意料……本片在61届柏林电影节获金熊奖、最佳女演员和最佳男演员银熊奖。