文学理论

雷蒙·鲁塞尔 豆瓣

Raymond Roussel

作者:

[法] 米歇尔·福柯

译者:

汤明洁

上海人民出版社

2023

- 4

雷蒙·鲁塞尔的语言是一个太阳,劈开了万物。——米歇尔·福柯

******内容简介*******

本书是福柯唯一一本文学研究著作,一部被他称为“非常私人化”的作品。当20世纪50年代,福柯在塞纳河左岸的一家书店与鲁塞尔的作品不期而遇时,雷蒙·鲁塞尔只 是一名与普鲁斯特同时代的不起眼的边缘作家、一名“实验派作家”。他的作品不遵循任何文学理论,也不从属于任何文学流派。

在本书中,通过对鲁塞尔文学作品的解读,福柯阐释了语言与死亡的关系。在福柯看来,文学的真正任务不是表现或者反映“物”的现实性,而是要展现闪光和扩散的过程,创造出一个语言急于进入的“空白”。本书充分地体现了福柯对语言的深刻思考和批判,某种程度上可以被看作《词与物》的前传。

******内容简介*******

本书是福柯唯一一本文学研究著作,一部被他称为“非常私人化”的作品。当20世纪50年代,福柯在塞纳河左岸的一家书店与鲁塞尔的作品不期而遇时,雷蒙·鲁塞尔只 是一名与普鲁斯特同时代的不起眼的边缘作家、一名“实验派作家”。他的作品不遵循任何文学理论,也不从属于任何文学流派。

在本书中,通过对鲁塞尔文学作品的解读,福柯阐释了语言与死亡的关系。在福柯看来,文学的真正任务不是表现或者反映“物”的现实性,而是要展现闪光和扩散的过程,创造出一个语言急于进入的“空白”。本书充分地体现了福柯对语言的深刻思考和批判,某种程度上可以被看作《词与物》的前传。

对诗歌的反叛 豆瓣

9.8 (9 个评分)

作者:

安托南·阿尔托

译者:

尉光吉

/

王振

…

2022

- 7

《对诗歌的反叛:安托南·阿尔托文集》是国内首部关于法国作家安托南·阿尔托的文集。该文集以法文版的阿尔托作品全集作为基础,同时参照了法国阿尔托专家格罗斯芒和美国知名作家桑塔格编选的作品集,精选了阿尔托一生创作的代表作品,包括他在二十世纪二十年代至四十年代写下的诗歌、散文、评论、剧本、宣言、书信和手记,并配有各时期作品的详尽说明。近千页的内容充满了阿尔托间不容发的意志。他的思想如同闪电暴雨,在暗昧的世界裂解出最痛苦的幽灵。超现实主义创始人布勒东曾说“每当我被超现实主义的主张所召唤,那都是安托南·阿尔托——这个绝妙无比而又阴郁不堪的人——是他将其强加于我的。”本书是他生命记忆的托钵,阿尔托的独一无二已经不需要向世界去证明。

永远的见证人 豆瓣

作者:

尉光吉 编译

上海社会科学院出版社

2024

- 7

【编辑推荐】

莫里斯·布朗肖,小说家和批评家。

他把一生奉献给了文学及其独有的沉默。

…………………………

★ 献给莫里斯·布朗肖的31篇文本,汇集友谊的悠远回响:与列维纳斯之间以“你”相称的独一友谊,与巴塔耶、夏尔在战火中相遇的友谊,与福柯、德里达、南希、拉库-拉巴特的哲学友谊、知识友谊,与雅贝斯共享的诗歌友谊……此外,还有萨特、米歇尔·德吉、里夏尔·米耶等同时代写作者奉献的批评的友谊。

☆ 文本携着阅读的无限审慎,筑成他者的坚固证词,以开辟出一块能够建立文学、哲学和政治共通体的领地,纯粹友谊的领地。

★ 特别收藏布朗肖的自述、书信、献词、评论、影像资料及其部分作品的手稿。它们如反射的碎片般,贯穿并萦绕全部友谊的文本,为他者的证词提供关于生命自身的原始材料。

☆ 莫里斯·布朗肖,总是一个“无形的伙伴”,一位“永远的见证人”。“从乔治·巴塔耶到雅克·德里达,最具抱负的现代性思想家已把莫里斯·布朗肖认作20世纪的一位重要写作者。”

…………………………

【内容简介】

如何在黑暗中目睹一个没有面容的形象?

如何在沉默中倾听一个没有言语的声音?

莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot,1907—2003),既是作家、小说家、文论家,也是思想家。他以典范的方式保持了写书人的身份。

半个多世纪以来,莫里斯·布朗肖的名字周围已聚集了众多脚步。本书正是对这些脚步的追溯和记录——为了见证足迹本身的并行和交织,并让这些陪伴和碰撞的步履开辟出一块能够建立文学、哲学和政治共通体的领地,纯粹友谊的领地。

本书由两部分构成。“友谊”部分收录14篇文本,记录了他与同时代的诗人、作家、哲学家一同思考、一同行动的友谊,还有他创作的独一性与全身心的介入。“批评”部分收录15篇文本,包含列维纳斯、巴塔耶、萨特、南希等人对布朗肖的15部作品展开的批评文论,说明了这位隐身的写作者如何滋养所处时代的思想。

本书另附有一篇概述性导言和一份布朗肖年表。

…………………………

莫里斯·布朗肖……这个名字,既熟悉又陌生的名字,如此陌生、如此陌异的名字,某个受到召唤或从无限远离自己的遥不可及的外部发出召唤的人的名字,也是一个亲切又古老的名字,一个没有年纪的名字,它变成了一个永远的见证人的名字:一个毫不自满的见证人,一个在我们自己身上守视的见证人,一个无比亲近的见证人。——雅克·德里达

文学对他来说就好比灯里的火焰:火焰消损的是生命,但火焰也是生命,因为它就是死亡,因为它正好在死去,如同它在燃烧中耗尽了生命。——乔治·巴塔耶

亲爱的莫里斯·布朗肖,感谢您在这一时刻的在场……在荒漠的另一头,有您。我发现自己每一次都在您所指示的位置上;无论在哪里,这位置总是书的心脏。——埃德蒙·雅贝斯

莫里斯·布朗肖的书写承担着无言人性的沉默,也被沉默承担,它是沉默的“跳动之心”。——罗贝尔·安泰尔姆

莫里斯·布朗肖,小说家和批评家。

他把一生奉献给了文学及其独有的沉默。

…………………………

★ 献给莫里斯·布朗肖的31篇文本,汇集友谊的悠远回响:与列维纳斯之间以“你”相称的独一友谊,与巴塔耶、夏尔在战火中相遇的友谊,与福柯、德里达、南希、拉库-拉巴特的哲学友谊、知识友谊,与雅贝斯共享的诗歌友谊……此外,还有萨特、米歇尔·德吉、里夏尔·米耶等同时代写作者奉献的批评的友谊。

☆ 文本携着阅读的无限审慎,筑成他者的坚固证词,以开辟出一块能够建立文学、哲学和政治共通体的领地,纯粹友谊的领地。

★ 特别收藏布朗肖的自述、书信、献词、评论、影像资料及其部分作品的手稿。它们如反射的碎片般,贯穿并萦绕全部友谊的文本,为他者的证词提供关于生命自身的原始材料。

☆ 莫里斯·布朗肖,总是一个“无形的伙伴”,一位“永远的见证人”。“从乔治·巴塔耶到雅克·德里达,最具抱负的现代性思想家已把莫里斯·布朗肖认作20世纪的一位重要写作者。”

…………………………

【内容简介】

如何在黑暗中目睹一个没有面容的形象?

如何在沉默中倾听一个没有言语的声音?

莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot,1907—2003),既是作家、小说家、文论家,也是思想家。他以典范的方式保持了写书人的身份。

半个多世纪以来,莫里斯·布朗肖的名字周围已聚集了众多脚步。本书正是对这些脚步的追溯和记录——为了见证足迹本身的并行和交织,并让这些陪伴和碰撞的步履开辟出一块能够建立文学、哲学和政治共通体的领地,纯粹友谊的领地。

本书由两部分构成。“友谊”部分收录14篇文本,记录了他与同时代的诗人、作家、哲学家一同思考、一同行动的友谊,还有他创作的独一性与全身心的介入。“批评”部分收录15篇文本,包含列维纳斯、巴塔耶、萨特、南希等人对布朗肖的15部作品展开的批评文论,说明了这位隐身的写作者如何滋养所处时代的思想。

本书另附有一篇概述性导言和一份布朗肖年表。

…………………………

莫里斯·布朗肖……这个名字,既熟悉又陌生的名字,如此陌生、如此陌异的名字,某个受到召唤或从无限远离自己的遥不可及的外部发出召唤的人的名字,也是一个亲切又古老的名字,一个没有年纪的名字,它变成了一个永远的见证人的名字:一个毫不自满的见证人,一个在我们自己身上守视的见证人,一个无比亲近的见证人。——雅克·德里达

文学对他来说就好比灯里的火焰:火焰消损的是生命,但火焰也是生命,因为它就是死亡,因为它正好在死去,如同它在燃烧中耗尽了生命。——乔治·巴塔耶

亲爱的莫里斯·布朗肖,感谢您在这一时刻的在场……在荒漠的另一头,有您。我发现自己每一次都在您所指示的位置上;无论在哪里,这位置总是书的心脏。——埃德蒙·雅贝斯

莫里斯·布朗肖的书写承担着无言人性的沉默,也被沉默承担,它是沉默的“跳动之心”。——罗贝尔·安泰尔姆

沉默与死亡 豆瓣

作者:

尉光吉

上海文艺出版社

2024

- 6

【编辑推荐】

○ 穿透晦暗的文本,以摸索的笔触,勾勒“晦暗者布朗肖”之肖像。

● 深入解读布朗肖的文学理论和哲学理论,剖析布朗肖虚构作品的叙述秘密和黑夜诗学的发展历程。

○ 布朗肖的名字就像黑夜里窸窣作响的呢喃,在法国哲学和文学的思潮周围,萦绕不去:他在遗忘中被人记忆,在缺无之处到场。

————

为了再现一个思者的形象,我们需要一种描绘,需要一幅肖像。

然而,布朗肖这个名字要求一种速写。因为从根本上,布朗肖反对给出一个清晰的图像,不论是他本人的肖像,还是其思想的形象。或者,不是没有图像,而是只有一个绝对晦暗的图像,一个属于黑夜的,来自外部的图像。它要求自身在消失中出现,在抹除中得以铭写。它注定要在经过无数次涂抹擦除的、支离破碎的画面上留下一个模糊不清的轮廓,一个不是人影的人影,一张没有面孔的面孔,一个没有形象的形象。

那么,只能速写了。

面对时间的遗忘,我们只能在涂抹中保存原初的不可能之印象,只能以破碎的笔画,在那同样为书写而敞开的纸上,尝试一次没有止境的勾勒,勾勒那深藏在历史之目光深处,躲避思想之光亮的无形的思者——Blanchot l’obscur:晦暗者布朗肖。

————

【内容简介】

本书是对法国思想家、批评家莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot,1907—2003)展开的一次速写。全书围绕“沉默”与“死亡”两个概念,结合马拉美、卡夫卡、里尔克等现代派作家的作品,对布朗肖的文学理论和哲学理论进行深入解读,并剖析了布朗肖虚构作品的叙述秘密和黑夜诗学的发展历程,试图在晦暗的文本之光下,以摸索的笔触,为这位“影响整个法国当代思想界的著名失踪者”勾勒出一幅可理解的肖像。

○ 穿透晦暗的文本,以摸索的笔触,勾勒“晦暗者布朗肖”之肖像。

● 深入解读布朗肖的文学理论和哲学理论,剖析布朗肖虚构作品的叙述秘密和黑夜诗学的发展历程。

○ 布朗肖的名字就像黑夜里窸窣作响的呢喃,在法国哲学和文学的思潮周围,萦绕不去:他在遗忘中被人记忆,在缺无之处到场。

————

为了再现一个思者的形象,我们需要一种描绘,需要一幅肖像。

然而,布朗肖这个名字要求一种速写。因为从根本上,布朗肖反对给出一个清晰的图像,不论是他本人的肖像,还是其思想的形象。或者,不是没有图像,而是只有一个绝对晦暗的图像,一个属于黑夜的,来自外部的图像。它要求自身在消失中出现,在抹除中得以铭写。它注定要在经过无数次涂抹擦除的、支离破碎的画面上留下一个模糊不清的轮廓,一个不是人影的人影,一张没有面孔的面孔,一个没有形象的形象。

那么,只能速写了。

面对时间的遗忘,我们只能在涂抹中保存原初的不可能之印象,只能以破碎的笔画,在那同样为书写而敞开的纸上,尝试一次没有止境的勾勒,勾勒那深藏在历史之目光深处,躲避思想之光亮的无形的思者——Blanchot l’obscur:晦暗者布朗肖。

————

【内容简介】

本书是对法国思想家、批评家莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot,1907—2003)展开的一次速写。全书围绕“沉默”与“死亡”两个概念,结合马拉美、卡夫卡、里尔克等现代派作家的作品,对布朗肖的文学理论和哲学理论进行深入解读,并剖析了布朗肖虚构作品的叙述秘密和黑夜诗学的发展历程,试图在晦暗的文本之光下,以摸索的笔触,为这位“影响整个法国当代思想界的著名失踪者”勾勒出一幅可理解的肖像。

俄罗斯文学讲稿 豆瓣

Lectures on Russian Literature

8.8 (19 个评分)

作者:

[美] 弗拉基米尔·纳博科夫

译者:

丁骏

/

王建开

上海译文出版社

2018

- 6

★ 小说大师纳博科夫怀着乡愁的文学课

★ 重返俄罗斯文学黄金年代

★ 深入分析陀思妥耶夫斯基,托尔斯泰,契诃夫,果戈理,屠格涅夫,高尔基……

★ 以烛火驱散迷雾,探究伟大作品背后的创作轨迹

“自由的人写下真正的书,给自由的人读,这何其珍贵。”

二十世纪杰出的小说大师纳博科夫离开故国之后,曾于一九四〇至一九五〇年代在美国高校开设俄罗斯文学课。《俄罗斯文学讲稿》是在该课程讲稿的基础上整理而成的。纳博科夫深入分析了俄罗斯六位重要作家——托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫、果戈理、屠格涅夫和高尔基及其代表作品,重现俄罗斯文学的黄金年代。

这些带着乡愁的讲稿绝非枯燥的文学批评理论,而是以同为作家的灵感和天才之光,带领读者穿梭于那片未经砍伐的俄罗斯文学森林,那是纳博科夫失落的家园,是他从幼年时代即纳入血液的精神养分。他从细节着手,深入剖析文本,其中不乏极具个人风格的褒贬,尤其突出的是对纯粹的艺术性的赞美,对“庸俗”的深刻洞见,以及对文化管制背景下催生的虚伪乏味文学的嘲讽。这些讲稿较为全面地反映了作者的文学价值观,同时显示出相当独特的文本分析方法,是俄罗斯文学及纳博科夫研究不可错过的经典之作。

纳博科夫深深感受到文字的魔力:“艺术是一场神圣的游戏。”科学家对事实的尊重,作家对充满想象力的伟大作品背后复杂微妙的激情轨迹的理解,这两者的结合正是纳博科夫的精髓,也是《俄罗斯文学讲稿》的独特魅力之一。走进纳博科夫的文学课堂,让阅读回归阅读,品尝细节的魔力,与鲜活的文字初遇的欣喜。

“纳博科夫精通托尔斯泰、果戈理和契诃夫,认为他们是19世纪俄罗斯最棒的小说家。当然,他更精通弗拉基米尔•纳博科夫,后者生于1899年。阅读纳博科夫对其他作家的批评有助于我们更好地理解《洛丽塔》《爱达或爱欲》《微暗的火》,等等。”——《时代》杂志

“纳博科夫的想象力和风格令其讲稿不囿于教学之樊篱而达致怡人的境地。”

——《新共和》杂志

★ 重返俄罗斯文学黄金年代

★ 深入分析陀思妥耶夫斯基,托尔斯泰,契诃夫,果戈理,屠格涅夫,高尔基……

★ 以烛火驱散迷雾,探究伟大作品背后的创作轨迹

“自由的人写下真正的书,给自由的人读,这何其珍贵。”

二十世纪杰出的小说大师纳博科夫离开故国之后,曾于一九四〇至一九五〇年代在美国高校开设俄罗斯文学课。《俄罗斯文学讲稿》是在该课程讲稿的基础上整理而成的。纳博科夫深入分析了俄罗斯六位重要作家——托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫、果戈理、屠格涅夫和高尔基及其代表作品,重现俄罗斯文学的黄金年代。

这些带着乡愁的讲稿绝非枯燥的文学批评理论,而是以同为作家的灵感和天才之光,带领读者穿梭于那片未经砍伐的俄罗斯文学森林,那是纳博科夫失落的家园,是他从幼年时代即纳入血液的精神养分。他从细节着手,深入剖析文本,其中不乏极具个人风格的褒贬,尤其突出的是对纯粹的艺术性的赞美,对“庸俗”的深刻洞见,以及对文化管制背景下催生的虚伪乏味文学的嘲讽。这些讲稿较为全面地反映了作者的文学价值观,同时显示出相当独特的文本分析方法,是俄罗斯文学及纳博科夫研究不可错过的经典之作。

纳博科夫深深感受到文字的魔力:“艺术是一场神圣的游戏。”科学家对事实的尊重,作家对充满想象力的伟大作品背后复杂微妙的激情轨迹的理解,这两者的结合正是纳博科夫的精髓,也是《俄罗斯文学讲稿》的独特魅力之一。走进纳博科夫的文学课堂,让阅读回归阅读,品尝细节的魔力,与鲜活的文字初遇的欣喜。

“纳博科夫精通托尔斯泰、果戈理和契诃夫,认为他们是19世纪俄罗斯最棒的小说家。当然,他更精通弗拉基米尔•纳博科夫,后者生于1899年。阅读纳博科夫对其他作家的批评有助于我们更好地理解《洛丽塔》《爱达或爱欲》《微暗的火》,等等。”——《时代》杂志

“纳博科夫的想象力和风格令其讲稿不囿于教学之樊篱而达致怡人的境地。”

——《新共和》杂志

浪漫主义宣言 豆瓣

作者:

[美] 安·兰德

译者:

郑齐

重庆出版社

2016

- 1

《浪漫主义宣言》是安·兰德唯一一部对创作、阅读、艺术、人生与娱乐等诸多精神产物进行彻底批评和完整评论的作品集。被称作充满尖锐批评和辛辣讽刺的安·兰德版“艺术与人生”,它不仅仅是解读《源泉》《阿特拉斯耸耸肩》等作品的重要参考,也是阅读艺术、阅读时代大潮流的优秀指导。书中安·兰德认为她的时代没有艺术,浪漫主义早已销声匿迹,“顶级的、纯粹的、始终如一的艺术家”少之又少。在本书收录的文章中,受到她讽刺和批评的艺术家大多获得过诺贝尔文学奖、普利策小说奖,他们代表了那个时代的辉煌,但安·兰德依然担心他们所引领的艺术航向。

How to Read a Poem 豆瓣

作者:

Terry Eagleton

Wiley-Blackwell

2006

- 10

Lucid, entertaining and full of insight, How To Read A Poem is designed to banish the intimidation that too often attends the subject of poetry, and in doing so to bring it into the personal possession of the students and the general reader. Offers a detailed examination of poetic form and its relation to content.

Takes a wide range of poems from the Renaissance to the present day and submits them to brilliantly illuminating closes analysis.

Discusses the work of major poets, including John Milton, Alexander Pope, John Keats, Christina Rossetti, Emily Dickinson, W.B. Yeats, Robert Frost, W.H.Auden, Seamus Heaney, Derek Mahon, and many more.

Includes a helpful glossary of poetic terms.

Takes a wide range of poems from the Renaissance to the present day and submits them to brilliantly illuminating closes analysis.

Discusses the work of major poets, including John Milton, Alexander Pope, John Keats, Christina Rossetti, Emily Dickinson, W.B. Yeats, Robert Frost, W.H.Auden, Seamus Heaney, Derek Mahon, and many more.

Includes a helpful glossary of poetic terms.

普鲁斯特的空间 豆瓣

8.8 (5 个评分)

作者:

[比利时]乔治·普莱(Georges Poulet)

译者:

张新木

华东师范大学出版社·六点分社

2015

- 3

乔治·普莱是比利时著名文学批评家,日内瓦学派代表人物之一,其著作通过研究莫里哀、普鲁斯特、福楼拜、蒙田等作家作品中对于时间性的感受,来探求每位作家的自我也即个人意识的表达方式。

普鲁斯特在其作品中,构建时间的同时,对空间的构建也倾注了极大的热情,构建空间等于构建时间。于是,作品中的时间常常采用空间的形式,其组成要素相互排列在空间中。通过物体、人物、名字等符号载体,通过位移和并列等组合方法,普鲁斯特最终将破碎分散的地点变形为一种符号化的美学空间。一系列的地点成为小说画卷的不同片断,分布于小说天地的各个角落,让主人公抑或读者通过对空间符号的消费,寻回和感受自己在生存空间中的归属。

《普鲁斯特的空间》一书从哲学和艺术角度出发,对《追忆似水年华》中的空间进行考察,揭示了普鲁斯特发现空间、认识空间和重建空间的历程。

普鲁斯特在其作品中,构建时间的同时,对空间的构建也倾注了极大的热情,构建空间等于构建时间。于是,作品中的时间常常采用空间的形式,其组成要素相互排列在空间中。通过物体、人物、名字等符号载体,通过位移和并列等组合方法,普鲁斯特最终将破碎分散的地点变形为一种符号化的美学空间。一系列的地点成为小说画卷的不同片断,分布于小说天地的各个角落,让主人公抑或读者通过对空间符号的消费,寻回和感受自己在生存空间中的归属。

《普鲁斯特的空间》一书从哲学和艺术角度出发,对《追忆似水年华》中的空间进行考察,揭示了普鲁斯特发现空间、认识空间和重建空间的历程。

日本现代文学的起源 豆瓣

日本近代文学の起源

9.3 (22 个评分)

作者:

[日] 柄谷行人

译者:

赵京华

生活·读书·新知三联书店

2003

- 1

《日本现代文学的起源》并非学院派式的文学史专著,而是理论批评随笔的结集。1980年出版之后,至今已再版25次,成为后现代批评经典著作。作者通过对文学现代性的批判来剖解现性,分别探讨“风景”、“内心”“自白”、“病态”、“儿童”及“叙述方法”等日本现代文学独有特性的形成过程,挖掘文学现代性的起源提示现代文学与现代民族国家的共生关系。

现代文学一旦确立了自身,其起源便被忘却。忘却的结果就使得人们相信这一文学的基本观念具有历史普遍性,这一普遍性也就获得了不证自明的霸权地位,由此排斥任何“非现代性”的事物,对任何前现代的事物进行肆意的分割、颠倒和重组。

现代文学一旦确立了自身,其起源便被忘却。忘却的结果就使得人们相信这一文学的基本观念具有历史普遍性,这一普遍性也就获得了不证自明的霸权地位,由此排斥任何“非现代性”的事物,对任何前现代的事物进行肆意的分割、颠倒和重组。

从福楼拜到普鲁斯特 豆瓣

La Troisième République des lettres : De Flaubert à Proust

作者:

[法] 安托万·孔帕尼翁

译者:

龚觅

※学术权力的格局变迁何以影响学术研究的基本面貌?

※一幅第三共和时期文人共和国的全景图,一部现代大学文科建制的发生史

※社会学、教育学、文学史、历史学……还原一批现代学科的诞生场景与其背后学术权力的变迁

文学研究是自古以来的事业,但作为大学教育的“文学史”并不与生俱来。它的诞生伴随着一次学术权力的此消彼长。

1850年以来,作为学科的“历史学”从历史文学中独立出来,史学家在法国知识界迅速攫取话语权,成为推动中、高等教育改革的主力成员。19世纪末法国的政教分离与教育改革促成综合大学的建立,在此之前,属于古典人文学的“文学研究”由修辞学主导,从此以后,在史学家的主导下,文学研究脱离了摆弄辞藻的面貌,被放入历史和社会的关系中加以关照。几乎与此同时,作为一个学科的“社会学”在大学中初露峥嵘,“教育学”这个社会学分支也在此时诞生。朗松之于文学史,就如涂尔干之于社会学,作为两门彼时的新兴学问,二者都试图在文学/历史、哲学/历史间打下楔子,为自己开辟空间。

本书试图描绘的正是从普法战争到20世纪二三十年代即“福楼拜到普鲁斯特”这段时期内,法兰西“学者共和国”的全景图,大量史料串联起法兰西第三共和治下法德知识界的恩怨往还、史学与文学的分合、德雷福斯事件呈现出的意识形态光谱以及朗松、涂尔干、圣勃夫、吕西安•费弗尔等一干活跃在世纪之交的法国学者群像,在某种意义上,《文学的第三共和国》甚至可以被当作一部理想的现代小说阅读。

※一幅第三共和时期文人共和国的全景图,一部现代大学文科建制的发生史

※社会学、教育学、文学史、历史学……还原一批现代学科的诞生场景与其背后学术权力的变迁

文学研究是自古以来的事业,但作为大学教育的“文学史”并不与生俱来。它的诞生伴随着一次学术权力的此消彼长。

1850年以来,作为学科的“历史学”从历史文学中独立出来,史学家在法国知识界迅速攫取话语权,成为推动中、高等教育改革的主力成员。19世纪末法国的政教分离与教育改革促成综合大学的建立,在此之前,属于古典人文学的“文学研究”由修辞学主导,从此以后,在史学家的主导下,文学研究脱离了摆弄辞藻的面貌,被放入历史和社会的关系中加以关照。几乎与此同时,作为一个学科的“社会学”在大学中初露峥嵘,“教育学”这个社会学分支也在此时诞生。朗松之于文学史,就如涂尔干之于社会学,作为两门彼时的新兴学问,二者都试图在文学/历史、哲学/历史间打下楔子,为自己开辟空间。

本书试图描绘的正是从普法战争到20世纪二三十年代即“福楼拜到普鲁斯特”这段时期内,法兰西“学者共和国”的全景图,大量史料串联起法兰西第三共和治下法德知识界的恩怨往还、史学与文学的分合、德雷福斯事件呈现出的意识形态光谱以及朗松、涂尔干、圣勃夫、吕西安•费弗尔等一干活跃在世纪之交的法国学者群像,在某种意义上,《文学的第三共和国》甚至可以被当作一部理想的现代小说阅读。

后戏剧剧场 豆瓣

作者:

[德] 汉斯·蒂斯·雷曼

译者:

李亦男

北京大学出版社

2010

- 10

《后戏剧剧场》是德国著名剧场学家汉斯•蒂斯•雷曼1999年的划时代力作。雷曼用“后戏剧剧场”这一术语,涵盖了上世纪七十年代至九十年代欧美剧场艺术中的一种彻底的变革趋势。这种趋势反对以摹仿、情节为基础的戏剧与戏剧性,反对文本之上的剧场创作结构方式,强调剧场艺术各种手段(文本、舞台美术、音响音乐、演员身体等等)的独立性及其平等关系。雷曼列举了大量案例,系统性地总结了后现代戏剧的普遍特点和发展趋势,从而使人们看到,在现代之后,戏剧的发展并非杂乱无章,没有规律可循,而是进入了一个崭新的时代。该书不仅是戏剧与剧场艺术实践者、研究者的必读书目,也面向对当代艺术、美学理论感兴趣的广大读者。

空的空间 豆瓣

The Empty Space

9.0 (8 个评分)

作者:

[英] 彼得·布鲁克

译者:

王翀

后浪丨中国友谊出版公司

2019

- 11

濮存昕作序推荐,林兆华、赖声川推崇备至

英国国宝级大师、莎士比亚戏剧诠释者书写的传世名著

被译为近20种语言

全新打磨译本,彼得•布鲁克特别寄语中国读者

不走进“空的空间”,无从谈论20世纪以来的戏剧

☆编辑推荐

《空的空间》是英国国宝级导演、现代实验戏剧之父彼得•布鲁 克具有代表性的剧场“檄文集”,是世界公认的戏剧理论经典,对20世纪以来的戏剧产生了革命性的影响。

* * *

#彼得•布鲁克语录#

「剧场就是竞技场,能发生活的冲突。」

「我们忘了,戏剧其实有两种高潮。一种是庆祝的高潮,大家一起跺脚、欢呼、大喊、拍手之类的;另一种是沉默的高潮——集体认同和欣赏的另一种方式。我们几乎完全忘记了沉默。沉默甚至让人尴尬;大家机械地鼓掌,是因为不知道还有别的方式,不知道还可以沉默——沉默其实也很好。」

「在日常生活里,“如果”是虚构;在戏剧里,“如果”是实验。在日常生活里,“如果”是逃避;在戏剧里,“如果”是真相。如果我们相信这个真相,那戏剧与生活就会合二为一。」

* * *

◎ 以开放的空间概念重塑现代剧场,探索莎士比亚的现代与永恒。

◎ 洞察现代戏剧的境遇,直面过去的失败,激励未来的一切潜能。

◎ 观点直率、犀利,叛逆而新潮,有多令人钦佩,就有多令人不快。

◎ 韩素音青年翻译奖获得者、青年导演王翀潜心翻译的全新译本。

☆名人推荐

我告诉布鲁克,中国戏剧界都看过《空的空间》。

——林兆华

当代中国的戏剧导演和他们的作品风貌,都在不同程度上受过布鲁克和他这本著作的影响。

——濮存昕

☆媒体推荐

彼得•布鲁克写了一本真正关于戏剧的书。当他谈到自己时,是为了向工匠、严肃的戏迷和评论家传授相关的思想……本书最令人珍视的,是它总是不忘把戏剧的艺术基础、社会心理基础和实践基础作为文化意义的关注点。

——《纽约时报》

彼得•布鲁克谈到了戏剧的过去和现在,它的变化,它的各种形式,谈到了他所看到的及他自己的作品。他以雄辩的口才,带着探险家发现自己进入一个巨大的未知世界的兴奋讲述,但他相信,这个世界是可知的……这是一本很精彩的书,甚至令人狂喜。

——《芝加哥太阳报》

关心当代戏剧的本质和命运的戏迷会在强烈兴趣的驱使下,被吸入这个“空的空间”。

——《时代》周刊

这是一本精彩绝伦的书,除了少数热情的必读者之外,还应该有更多人阅读它。

——《每日电讯报》

☆内容简介

《空的空间》是彼得•布鲁克谈戏剧的理论经典,写于1968年。作者在僵死的戏剧、神圣的戏剧、粗俗的戏剧和当下的戏剧四篇檄文中,分享了他具有开放性的舞台空间概念、充满原创力的戏剧观,同时旁征博引20世纪重要的表演艺术大师们的戏剧理念与创作,以佐证他的戏剧观。全书充满激情、标新立异、引人入胜,展示了戏剧如何藐视规则,构建并打破幻觉,为观众创造持久的记忆。

本书问世50余载经久不衰,已被译为德、法、俄、汉、日、意大利、西班牙、土耳其、波兰、希腊、阿拉伯等近20种语言。中文版初版于20世纪80年代末,成为导演入门必读之作,对中国当代戏剧创作产生了深远的影响。

英国国宝级大师、莎士比亚戏剧诠释者书写的传世名著

被译为近20种语言

全新打磨译本,彼得•布鲁克特别寄语中国读者

不走进“空的空间”,无从谈论20世纪以来的戏剧

☆编辑推荐

《空的空间》是英国国宝级导演、现代实验戏剧之父彼得•布鲁 克具有代表性的剧场“檄文集”,是世界公认的戏剧理论经典,对20世纪以来的戏剧产生了革命性的影响。

* * *

#彼得•布鲁克语录#

「剧场就是竞技场,能发生活的冲突。」

「我们忘了,戏剧其实有两种高潮。一种是庆祝的高潮,大家一起跺脚、欢呼、大喊、拍手之类的;另一种是沉默的高潮——集体认同和欣赏的另一种方式。我们几乎完全忘记了沉默。沉默甚至让人尴尬;大家机械地鼓掌,是因为不知道还有别的方式,不知道还可以沉默——沉默其实也很好。」

「在日常生活里,“如果”是虚构;在戏剧里,“如果”是实验。在日常生活里,“如果”是逃避;在戏剧里,“如果”是真相。如果我们相信这个真相,那戏剧与生活就会合二为一。」

* * *

◎ 以开放的空间概念重塑现代剧场,探索莎士比亚的现代与永恒。

◎ 洞察现代戏剧的境遇,直面过去的失败,激励未来的一切潜能。

◎ 观点直率、犀利,叛逆而新潮,有多令人钦佩,就有多令人不快。

◎ 韩素音青年翻译奖获得者、青年导演王翀潜心翻译的全新译本。

☆名人推荐

我告诉布鲁克,中国戏剧界都看过《空的空间》。

——林兆华

当代中国的戏剧导演和他们的作品风貌,都在不同程度上受过布鲁克和他这本著作的影响。

——濮存昕

☆媒体推荐

彼得•布鲁克写了一本真正关于戏剧的书。当他谈到自己时,是为了向工匠、严肃的戏迷和评论家传授相关的思想……本书最令人珍视的,是它总是不忘把戏剧的艺术基础、社会心理基础和实践基础作为文化意义的关注点。

——《纽约时报》

彼得•布鲁克谈到了戏剧的过去和现在,它的变化,它的各种形式,谈到了他所看到的及他自己的作品。他以雄辩的口才,带着探险家发现自己进入一个巨大的未知世界的兴奋讲述,但他相信,这个世界是可知的……这是一本很精彩的书,甚至令人狂喜。

——《芝加哥太阳报》

关心当代戏剧的本质和命运的戏迷会在强烈兴趣的驱使下,被吸入这个“空的空间”。

——《时代》周刊

这是一本精彩绝伦的书,除了少数热情的必读者之外,还应该有更多人阅读它。

——《每日电讯报》

☆内容简介

《空的空间》是彼得•布鲁克谈戏剧的理论经典,写于1968年。作者在僵死的戏剧、神圣的戏剧、粗俗的戏剧和当下的戏剧四篇檄文中,分享了他具有开放性的舞台空间概念、充满原创力的戏剧观,同时旁征博引20世纪重要的表演艺术大师们的戏剧理念与创作,以佐证他的戏剧观。全书充满激情、标新立异、引人入胜,展示了戏剧如何藐视规则,构建并打破幻觉,为观众创造持久的记忆。

本书问世50余载经久不衰,已被译为德、法、俄、汉、日、意大利、西班牙、土耳其、波兰、希腊、阿拉伯等近20种语言。中文版初版于20世纪80年代末,成为导演入门必读之作,对中国当代戏剧创作产生了深远的影响。

剧本结构论 豆瓣

シナリオ構造論

7.8 (14 个评分)

作者:

[日] 野田高梧

译者:

王忆冰

后浪丨江西人民出版社

2019

- 9

小津安二郎御用编剧、日本传奇剧作家野田高梧

揭晓“剧本料理之道”,超越时代的不朽名著

长销60年的编剧必读入门书

分享日本电影含蓄隽永风格背后的秘密

界定“电影剧本”的独立形式、接轨东方美学

📖 编辑推荐

野田高梧,日本电影史上的传 奇剧作家,被誉为“小津安二郎的右手”。

从小津安二郎的导演处女作开始,小津的电影剧本大多是与野田联手创作的,二人一起开创了日本电影的战后黄金时代。晚年的他们,更互为流水高山,在茅崎的旅馆、蓼科山上的小屋合宿,一住就是三四个月,“志趣相投、沟通无碍”(小津语),伴随着寿喜锅与清酒,共同执笔了十多部载入史册的经典作品,包括《晚春》《麦秋》《茶泡饭之味》《东京物语》《彼岸花》《秋刀鱼之味》等。

早自1946年起,野田高梧就在《剧本》杂志上连载专栏,部分文章曾以《剧本方法论》为名选编出版。1952年,应宝文馆之邀,时任日本编剧协会会长的野田在前作基础上,倾心竭力、潜心增补,将自己大半生创作心得正式定名为《剧本结构论》修订出版。

◎ 从电影的根基“结构”入手,具有代表性的剧本创作入门书

《剧本结构论》被誉为编剧史上“不朽的名作”。野田高梧提出,如果将电影比作建筑,剧本就是设计图。如果没有好的剧本结构,再优秀的剧情也无法吸引观众。编剧只有先掌握了剧本结构的原则,才能创作出扣人心弦的好电影!半个多世纪来,野田高梧的理论历久弥新,换言之,《剧本结构论》具有超越时代的普遍性。

◎ 出自“小津调”缔造者的结构、故事、人物、叙事打磨之道

日本电影界流传着一种说法,“小津调”就是“野田调”——若没有野田的参与,小津电影的节奏和台词就会与观众熟悉的大不相同。野田高梧擅长以普通人家为创作的舞台,描绘亲子关系和人生的微妙之处。如何用看似偶然的细节、稳重练达的笔触,在银幕上再现琐碎而真实的生活?在本书中,这位剧本大师将自己的心得娓娓道来。

◎ “日式编剧术的先驱”,学贯东西、博采众长的知识宝库、美学体系

野田高梧饱览大量经典欧美电影,也从同时代的黑泽明、川端康成、夏目漱石、谷崎润一郎等名家处采撷灵感,将他们的创作经验吸纳到剧本这一“年轻”的形式中。他从蒙太奇手法联想到歌舞伎的双花道舞台,用亚里士多德《诗学》中的戏剧结构对比能剧中的“序破急”法则,从契诃夫的《备忘录》谈到夏目漱石的“味噌本”……《剧本结构论》可谓是一卷凝聚了野田高梧毕生所学的“武功秘籍”。

◎ 60年来日本读者殷切追捧的长销书,初次正式引进简体中文版

本书译自“野田高梧纪念蓼科剧本研究所”整理的2016年复刊版,文章顺序与1952年初版一致。中文版沿用复古风格装帧设计,并在复刊版基础上为日本电影术语中的外来语标注了英、法文来源,既保留了原书的风貌气质,又为当代读者提供可查询的依据。

📖 内容简介

这是一本在日本畅销六十余年的金牌编剧教程,凝结了传奇剧作家野田高梧的毕生经验。

野田高梧认为,在诸多艺术形式中,拥有最多结构之美的是电影。剧本结构的质量,会对影片质量产生决定性的影响。因此,本书早在20世纪40年代便高瞻远瞩地提出剧本具有独立于文学、戏曲的艺术地位,是一本划时代的先驱之作。

本书围绕“如何创作既能吸引观众,又有深度的好剧本”,阐述应如何充分发挥剧本的五大基本结构——开端、矛盾、危机、高潮、结局——的作用,并梳理了从日常生活细节中攫取灵感、发掘题材深度、引导观众感悟主题、运用叙事技巧、塑造有血有肉人物等方面的个人心得。

本书援引了大量欧美、日本经典影片,介绍了黑泽明、川端康成、夏目漱石、谷崎润一郎等同时代名家的创作理念。通过阅读,读者可以一窥这位家庭题材大师的宝贵经验,领悟含蓄隽永的“小津调”背后的秘密。

揭晓“剧本料理之道”,超越时代的不朽名著

长销60年的编剧必读入门书

分享日本电影含蓄隽永风格背后的秘密

界定“电影剧本”的独立形式、接轨东方美学

📖 编辑推荐

野田高梧,日本电影史上的传 奇剧作家,被誉为“小津安二郎的右手”。

从小津安二郎的导演处女作开始,小津的电影剧本大多是与野田联手创作的,二人一起开创了日本电影的战后黄金时代。晚年的他们,更互为流水高山,在茅崎的旅馆、蓼科山上的小屋合宿,一住就是三四个月,“志趣相投、沟通无碍”(小津语),伴随着寿喜锅与清酒,共同执笔了十多部载入史册的经典作品,包括《晚春》《麦秋》《茶泡饭之味》《东京物语》《彼岸花》《秋刀鱼之味》等。

早自1946年起,野田高梧就在《剧本》杂志上连载专栏,部分文章曾以《剧本方法论》为名选编出版。1952年,应宝文馆之邀,时任日本编剧协会会长的野田在前作基础上,倾心竭力、潜心增补,将自己大半生创作心得正式定名为《剧本结构论》修订出版。

◎ 从电影的根基“结构”入手,具有代表性的剧本创作入门书

《剧本结构论》被誉为编剧史上“不朽的名作”。野田高梧提出,如果将电影比作建筑,剧本就是设计图。如果没有好的剧本结构,再优秀的剧情也无法吸引观众。编剧只有先掌握了剧本结构的原则,才能创作出扣人心弦的好电影!半个多世纪来,野田高梧的理论历久弥新,换言之,《剧本结构论》具有超越时代的普遍性。

◎ 出自“小津调”缔造者的结构、故事、人物、叙事打磨之道

日本电影界流传着一种说法,“小津调”就是“野田调”——若没有野田的参与,小津电影的节奏和台词就会与观众熟悉的大不相同。野田高梧擅长以普通人家为创作的舞台,描绘亲子关系和人生的微妙之处。如何用看似偶然的细节、稳重练达的笔触,在银幕上再现琐碎而真实的生活?在本书中,这位剧本大师将自己的心得娓娓道来。

◎ “日式编剧术的先驱”,学贯东西、博采众长的知识宝库、美学体系

野田高梧饱览大量经典欧美电影,也从同时代的黑泽明、川端康成、夏目漱石、谷崎润一郎等名家处采撷灵感,将他们的创作经验吸纳到剧本这一“年轻”的形式中。他从蒙太奇手法联想到歌舞伎的双花道舞台,用亚里士多德《诗学》中的戏剧结构对比能剧中的“序破急”法则,从契诃夫的《备忘录》谈到夏目漱石的“味噌本”……《剧本结构论》可谓是一卷凝聚了野田高梧毕生所学的“武功秘籍”。

◎ 60年来日本读者殷切追捧的长销书,初次正式引进简体中文版

本书译自“野田高梧纪念蓼科剧本研究所”整理的2016年复刊版,文章顺序与1952年初版一致。中文版沿用复古风格装帧设计,并在复刊版基础上为日本电影术语中的外来语标注了英、法文来源,既保留了原书的风貌气质,又为当代读者提供可查询的依据。

📖 内容简介

这是一本在日本畅销六十余年的金牌编剧教程,凝结了传奇剧作家野田高梧的毕生经验。

野田高梧认为,在诸多艺术形式中,拥有最多结构之美的是电影。剧本结构的质量,会对影片质量产生决定性的影响。因此,本书早在20世纪40年代便高瞻远瞩地提出剧本具有独立于文学、戏曲的艺术地位,是一本划时代的先驱之作。

本书围绕“如何创作既能吸引观众,又有深度的好剧本”,阐述应如何充分发挥剧本的五大基本结构——开端、矛盾、危机、高潮、结局——的作用,并梳理了从日常生活细节中攫取灵感、发掘题材深度、引导观众感悟主题、运用叙事技巧、塑造有血有肉人物等方面的个人心得。

本书援引了大量欧美、日本经典影片,介绍了黑泽明、川端康成、夏目漱石、谷崎润一郎等同时代名家的创作理念。通过阅读,读者可以一窥这位家庭题材大师的宝贵经验,领悟含蓄隽永的“小津调”背后的秘密。

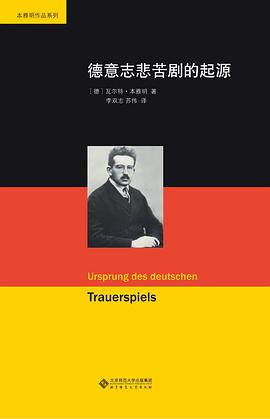

德意志悲苦剧的起源 豆瓣

Ursprung Des Deutschen Trauerspiels

8.8 (6 个评分)

作者:

[德国] 瓦尔特·本雅明

译者:

李双志

/

苏伟

北京师范大学出版社

2013

- 1

本书是本雅明的代表作,作者在本书上所耗费的心力,所寄托的希望,所装载的哲思,从谋篇至行文都有十足的体现。原本在文学史上不被人看重的巴洛克时代德意志悲苦剧,在他笔下却勾连起了西方自古典经中世纪而至他所处的二十世纪二十年代的文化史、美学史、宗教史。笔墨既驰骋古今,释义则不落窠臼。哲学式批评的角度在文学研究内部屡破藩篱,而在广义文化研究层面更让人耳目一新,及至今日,费解之名仍在,独创魅力不减。