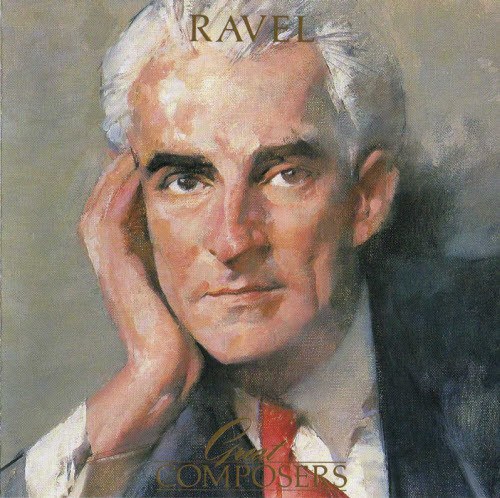

约瑟夫-莫里斯·拉威尔(法语:Joseph-Maurice Ravel,1875年3月7日-1937年12月28日),法国作曲家和钢琴家。生於法国南部靠近西班牙的山区小城西布勒,1937年在巴黎逝世时,已经是法国与克劳德·德布西齐名的印象乐派作曲家。

他的音乐以纤细、丰富的情感和尖锐著称,同时也被认为是二十世纪的主要作曲家之一。他的钢琴乐曲、室内乐以及管絃乐在音乐史上不容忽视。钢琴曲诸如《Miroirs》和《加斯巴之夜》是经典的作品;管絃乐例如《达夫尼与克罗伊》,还有替穆索斯基编曲的《展览会之画》出色的展示了他以音乐表现光影色彩的技巧。对於大眾而言,最熟悉的应是他的《波丽露》,但他本人不十分看重此作品,并一度把它描述为「没有音乐的管絃乐曲」。

根据SACEM的统计,拉威尔比其他法国作曲家拥有许多忠实的支持者,使他成为至今最受欢迎的法国作曲家。

作品风格

早年的拉威尔,追求著别具一格的音乐表现,标新立异的音乐。拉威尔和德布西有著密切的交往,德布西的印象派作曲手法很自然就深入到拉威尔初期的创作中。到了后期,特别是第一次世界大战以后,拉威尔更倾向於明确的音乐语言,与那种晦暗的乐句划清界限。他还从西班牙的民族音乐中取材,藉以丰富自己音乐的表现力。

虽然和德布西一样是印象派作曲家,但拉威尔的音乐整体来说与前者迥然不同。德布西的音乐有一种朦朧的意境,诗意的想象。而拉威尔的作品节奏鲜明。他的作品恪守著古典主义传统,但乐思自由奔放。他的代表作《波丽露舞曲》,全曲14分鐘,但是主旋律只有一个,在小鼓无休止的三拍子节奏背景上,由各种乐器演奏的两个17小节的旋律不断反覆,通过在不同的乐器中过渡,由弱渐强,最后音乐突然滑进了E大调(旋律大调),达到高潮。乐曲造成了和单纯的手法全不相称的独特效果,让人毫不感到单调沉闷,反而有一种乐曲分秒不断在变化的感觉。

拉威尔自评:『严格的说,我不是一个「现代作曲家」,因为我的音乐远不是一场「革命」,我只是一场「进化」。虽然我对音乐中的新思潮一向是虚怀若谷、乐於接受的,但我从未企图屏弃已为人们公认的和声作曲规则。相反,我经常广泛地从一些大师身上吸取灵感(我从未中止对莫扎特的研究),我的音乐大部分建立在过去的传统上,并且是它的一个自然的结果。我不是一个擅长写那种过激的和声与乱七八糟的对位的「现代作曲家」,因为我从来不是任何一种风格的奴隶,我也从未与任何特定的乐派结盟。』

作曲家斯特拉文斯基评价拉威尔是「精巧的瑞士鐘錶匠」。

Joseph-Maurice Ravel (March 7, 1875 – December 28, 1937) was a French composer of Impressionist music known especially for his melodies, orchestral and instrumental textures and effects. Much of his piano music, chamber music, vocal music and orchestral music has entered the standard concert repertoire.

Ravel's piano compositions, such as Jeux d'eau, Miroirs, Le tombeau de Couperin and Gaspard de la nuit, demand considerable virtuosity from the performer, and his orchestral music, including Daphnis et Chloé and his arrangement of Modest Mussorgsky's Pictures at an Exhibition, uses a variety of sound and instrumentation.

Ravel is perhaps known best for his orchestral work, Boléro (1928), which he considered trivial and once described as "a piece for orchestra without music."

According to SACEM, Ravel's estate earns more royalties than that of any other French musician. According to international copyright law, Ravel's works are public domain since January 1, 2008 in most countries. In France, due to anomalous copyright law extensions to account for the two world wars, they will not enter the public domain until 2015.