Thinking the Impossible 豆瓣

作者:

Gary Gutting

OUP Oxford

2011

- 3

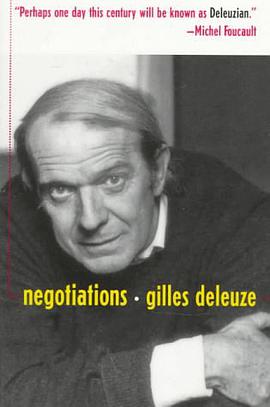

The late 20th century saw a remarkable flourishing of philosophy in France. The work of French philosophers is wide ranging, historically informed, often reaching out beyond the boundaries of philosophy; they are public intellectuals, taken seriously as contributors to debates outside the academy. Gary Gutting tells the story of the development of a distinctively French philosophy in the last four decades of the 20th century. His aim is to arrive at an account of what it was to 'do philosophy' in France, what this sort of philosophizing was able to achieve, and how it differs from the analytic philosophy dominant in Anglophone countries. His initial focus is on the three most important philosophers who came to prominence in the 1960s: Michel Foucault, Gilles Deleuze, and Jacques Derrida. He sets out the educational and cultural context of their work, as a basis for a detailed treatment of how they formulated and began to carry out their philosophical projects in the 1960s and 1970s. He gives a fresh assessment of their responses to the key influences of Hegel and Heidegger, and the fraught relationship of the new generation to their father-figure Sartre. He concludes that Foucault, Derrida, and Deleuze can all be seen as developing their fundamental philosophical stances out of distinctive readings of Nietzsche. The second part of the book considers topics and philosophers that became prominent in the 1980s and 1990s, such as the revival of ethics in Levinas, Derrida, and Foucault, the return to phenomenology and its use to revive religious experience as a philosophical topic, and Alain Badiou's new ontology of the event. Finally Gutting brings to the fore the meta-philosophical theme of the book, that French philosophy since the 1960s has been primarily concerned with thinking the impossible.