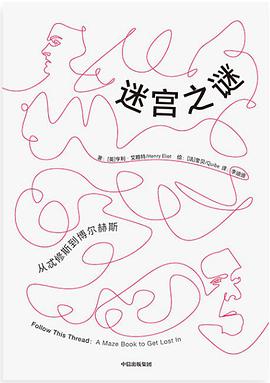

迷宫之谜 豆瓣

Follow This Thread:A Maze Book to Get Lost In

7.1 (7 个评分)

作者:

[英]亨利·艾略特

/

[法]奎贝 绘

译者:

李迪迪

中信出版集团

2019

- 7

通常,我们时刻小心谨慎以防迷路,那为什么有人会渴望走进一座迷宫呢?

雅典王子忒修斯进入迷宫时,还是个孩子,但是当他走出迷宫,他已经成长为一个男人,一个英雄。

19岁的嬉皮士青年格雷格,在音乐节散场后的营地,孤独地摸索出设计高阶迷宫的复杂规则,而建造了世界十大迷宫之一的朗利特迷宫之后,他却消失了……

艾柯说,一座迷宫不需要牛头怪,一座迷宫本身就是牛头怪;而博尔赫斯说,一部大书就是一座迷宫,通向所有可能的未来。

从希腊神话中的米诺斯迷宫,到欧洲园林的树篱迷宫,再到电影《闪灵》《007》,游戏“超级玛丽”,小说《爱丽丝漫游仙境》,“迷宫”的意象和形象,在文学、建筑、艺术中散发出迷人的特质。

如何走出迷宫之王设计的迷宫?

为何欧洲园林都是“迷宫控”?

为什么卡夫卡、博尔赫斯和毕加索都迷恋迷宫?

沿着希腊神话中忒修斯进入米诺斯迷宫时带着的红线,每读一页转一个方向,解密迷宫之谜。

你没有发现迷宫( maze )与惊奇( amazement )之间的联系吗?迷宫是如此的复杂迷人,我甚至为它写了一首诗。——博尔赫斯

它让阅读变成了游戏,在这个游戏中,这本书既是谜题,也是解谜工具,而谜题的答案,就是各种各样的诱惑、挫败和上瘾——这与真正的迷宫别无二致。

——《卫报》

引人入胜,资料详实……在艾略特深沉的文字与奎贝灵动的画作中,不断迷失又有所发现,是一种令人成就感满满的体验。

——《出版人周刊》

一场独一无二的阅读体验。

——《书单》

雅典王子忒修斯进入迷宫时,还是个孩子,但是当他走出迷宫,他已经成长为一个男人,一个英雄。

19岁的嬉皮士青年格雷格,在音乐节散场后的营地,孤独地摸索出设计高阶迷宫的复杂规则,而建造了世界十大迷宫之一的朗利特迷宫之后,他却消失了……

艾柯说,一座迷宫不需要牛头怪,一座迷宫本身就是牛头怪;而博尔赫斯说,一部大书就是一座迷宫,通向所有可能的未来。

从希腊神话中的米诺斯迷宫,到欧洲园林的树篱迷宫,再到电影《闪灵》《007》,游戏“超级玛丽”,小说《爱丽丝漫游仙境》,“迷宫”的意象和形象,在文学、建筑、艺术中散发出迷人的特质。

如何走出迷宫之王设计的迷宫?

为何欧洲园林都是“迷宫控”?

为什么卡夫卡、博尔赫斯和毕加索都迷恋迷宫?

沿着希腊神话中忒修斯进入米诺斯迷宫时带着的红线,每读一页转一个方向,解密迷宫之谜。

你没有发现迷宫( maze )与惊奇( amazement )之间的联系吗?迷宫是如此的复杂迷人,我甚至为它写了一首诗。——博尔赫斯

它让阅读变成了游戏,在这个游戏中,这本书既是谜题,也是解谜工具,而谜题的答案,就是各种各样的诱惑、挫败和上瘾——这与真正的迷宫别无二致。

——《卫报》

引人入胜,资料详实……在艾略特深沉的文字与奎贝灵动的画作中,不断迷失又有所发现,是一种令人成就感满满的体验。

——《出版人周刊》

一场独一无二的阅读体验。

——《书单》