恐慌集 豆瓣

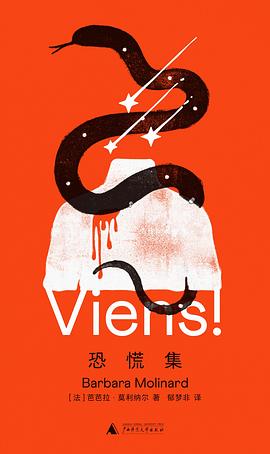

Viens

作者:

[法] 芭芭拉·莫利纳尔

译者:

郁梦非

广西师范大学出版社

2026

- 1

🌠杜拉斯的天才女友,写后即焚的地下作家,

唯一存世作,华语世界首译!

卡夫卡、普拉斯、卡林顿读者不可错过的神秘/神经故事集

———————————————————————

【内容简介】

“对我来说,结局总是毁灭、睡眠、眩晕、醒来、恶心、悲伤。”

.

玛格丽特·杜拉斯作序力荐,一部超现实、梦魇般的小说集,呈现女性经历中的扭曲与矛盾。

《恐慌集》收录十四则短篇,莫利纳尔执迷于疾病、惊惧与迷失,文字在狂乱而令人不安的节奏中跳动。

一位女子凝视蟒蛇;神秘的药剂师肢解病人;作者向杜拉斯叙述自己被阻止在墓穴入睡……

延续卡夫卡、贝克特、卡林顿等人迷离、黑暗的写作传统,作者对暴力、精神疾病与女性身体的洞察,荒诞而锋利如刀。

————————————————————————

【编辑推荐】

🔥 孤独而神秘的地下作家,一生在写作与毁灭间挣扎,

烧毁毕生手稿,仅存一部奇书:

14则怪诞短篇,每一篇都是从大量被毁手稿中抢救回来,

杜拉斯促成出版,真情作序,甚至以访谈的形式参与创作:

“她每天独处12个小时,写了8年。

我们此处读到的,只是芭芭拉8年来所写作品的一缕。其余都被销毁。”

.

🎭 只此一本的神秘故事集,延续卡夫卡、贝克特、卡林顿的梦魇美学,

神经质的写作,描摹生命无法逃脱的荒谬与隔阂:

她笔下的故事神秘、怪诞、暗黑又美丽,

解构现代的焦虑、撕裂、孤独、不安;

带领读者进入一颗恐慌的心,四处游走,感受墙壁逼近。

卡夫卡式的情节推进、贝克特式的现实讽刺;

迷宫般的叙事实验,潜入心灵至隐秘的角落。

.

🧙♀️ 温柔而残酷的无形之手,陌生而迷人的无脸恋人,

如高烧梦魇,似半空坠落,

“灼伤您的灵魂,杀死您的心”:

原始的赤裸、残缺、迷失,

奇异而毫不妥协的暴力气质——

“我不再是我自己,而是恐慌的集合。”

十四场漂浮、等待、摆荡,跌倒又爬起,

在追寻庇护与爱的途中始终无法抵达。

.

💝 华语世界首度引进,新锐法语译者郁梦非精译,收录作者亲绘画作

译本精心打磨,字斟句酌,再现芭芭拉独特的语言质感;

特别收录作者于1970年至1986年间亲手绘制的水墨画,

与她的小说形成镜像,将阅读延伸为多重感官的实验。

.

🌟 知名设计师山川操刀装帧:平装双封,轻盈便携

无头人与蟒蛇亲密相缠,14场恐慌梦境收纳于掌心;

烫银流星划过,未泯的天真在暗夜中燃烧。

外封特厚艺术纸,内文优质胶版纸,顺纹易翻不泛黄;

110*185精巧口袋本,特型腰封取下后可作书签,随身携带的诡谲切片。

————————————————————————

【名人推荐】

这些超现实、幽闭的短篇故事令人想起塞缪尔·贝克特和莉奥诺拉·卡林顿,但莫利纳尔拥有完全独特的叙述声音……

——《纽约时报》

芭芭拉·莫利纳尔的独特之处,在于她能唤起我们内心共同的梦魇:赤裸、残缺、迷失方向,或在渴望庇护与爱的途中始终无法抵达。她的(也是我们的)梦里充满隐秘的、难以理解的敌意,而我们始终挣扎前行,追寻那永远无法企及之物。

——《Barrelhouse》

荒诞、实验性强,且往往带着一种奇异而毫不妥协的暴力气质,令人想起卡夫卡与贝克特的超现实作品,也可辨认出其挚友兼导师玛格丽特·杜拉斯的影子。

——《华盛顿独立书评》

这个充斥着微小恐慌的世界将吸引你,彻底吞没你。

——《BookRiot》

唯一存世作,华语世界首译!

卡夫卡、普拉斯、卡林顿读者不可错过的神秘/神经故事集

———————————————————————

【内容简介】

“对我来说,结局总是毁灭、睡眠、眩晕、醒来、恶心、悲伤。”

.

玛格丽特·杜拉斯作序力荐,一部超现实、梦魇般的小说集,呈现女性经历中的扭曲与矛盾。

《恐慌集》收录十四则短篇,莫利纳尔执迷于疾病、惊惧与迷失,文字在狂乱而令人不安的节奏中跳动。

一位女子凝视蟒蛇;神秘的药剂师肢解病人;作者向杜拉斯叙述自己被阻止在墓穴入睡……

延续卡夫卡、贝克特、卡林顿等人迷离、黑暗的写作传统,作者对暴力、精神疾病与女性身体的洞察,荒诞而锋利如刀。

————————————————————————

【编辑推荐】

🔥 孤独而神秘的地下作家,一生在写作与毁灭间挣扎,

烧毁毕生手稿,仅存一部奇书:

14则怪诞短篇,每一篇都是从大量被毁手稿中抢救回来,

杜拉斯促成出版,真情作序,甚至以访谈的形式参与创作:

“她每天独处12个小时,写了8年。

我们此处读到的,只是芭芭拉8年来所写作品的一缕。其余都被销毁。”

.

🎭 只此一本的神秘故事集,延续卡夫卡、贝克特、卡林顿的梦魇美学,

神经质的写作,描摹生命无法逃脱的荒谬与隔阂:

她笔下的故事神秘、怪诞、暗黑又美丽,

解构现代的焦虑、撕裂、孤独、不安;

带领读者进入一颗恐慌的心,四处游走,感受墙壁逼近。

卡夫卡式的情节推进、贝克特式的现实讽刺;

迷宫般的叙事实验,潜入心灵至隐秘的角落。

.

🧙♀️ 温柔而残酷的无形之手,陌生而迷人的无脸恋人,

如高烧梦魇,似半空坠落,

“灼伤您的灵魂,杀死您的心”:

原始的赤裸、残缺、迷失,

奇异而毫不妥协的暴力气质——

“我不再是我自己,而是恐慌的集合。”

十四场漂浮、等待、摆荡,跌倒又爬起,

在追寻庇护与爱的途中始终无法抵达。

.

💝 华语世界首度引进,新锐法语译者郁梦非精译,收录作者亲绘画作

译本精心打磨,字斟句酌,再现芭芭拉独特的语言质感;

特别收录作者于1970年至1986年间亲手绘制的水墨画,

与她的小说形成镜像,将阅读延伸为多重感官的实验。

.

🌟 知名设计师山川操刀装帧:平装双封,轻盈便携

无头人与蟒蛇亲密相缠,14场恐慌梦境收纳于掌心;

烫银流星划过,未泯的天真在暗夜中燃烧。

外封特厚艺术纸,内文优质胶版纸,顺纹易翻不泛黄;

110*185精巧口袋本,特型腰封取下后可作书签,随身携带的诡谲切片。

————————————————————————

【名人推荐】

这些超现实、幽闭的短篇故事令人想起塞缪尔·贝克特和莉奥诺拉·卡林顿,但莫利纳尔拥有完全独特的叙述声音……

——《纽约时报》

芭芭拉·莫利纳尔的独特之处,在于她能唤起我们内心共同的梦魇:赤裸、残缺、迷失方向,或在渴望庇护与爱的途中始终无法抵达。她的(也是我们的)梦里充满隐秘的、难以理解的敌意,而我们始终挣扎前行,追寻那永远无法企及之物。

——《Barrelhouse》

荒诞、实验性强,且往往带着一种奇异而毫不妥协的暴力气质,令人想起卡夫卡与贝克特的超现实作品,也可辨认出其挚友兼导师玛格丽特·杜拉斯的影子。

——《华盛顿独立书评》

这个充斥着微小恐慌的世界将吸引你,彻底吞没你。

——《BookRiot》