摄影

玛格南 豆瓣

作者:

IC传媒

文汇出版社

2006

- 1

《玛格南》系中国国内第一次集中展现玛格南图片社摄影师作品的大型图文摄影集,相当数量的图片在中国尚未公开刊载。全书按照时间倒叙,分为四个主要部分:1990-2005、1970-1989、1960-1969、1930-1959,并为每个部分配有世界形势导读,让读者宛若走进时间倒流的机器,从2005年印度尼西亚的海啸,一直追溯到上个世纪30年代那战火纷飞的动荡岁月。同时,数篇海峡两岸摄影专家为本书专门撰写的内容翔实、观点深刻的评论文章,全面展现了华人摄影人心目中的“玛格南”。 什么是“玛格南”?“玛格南”,在枪文化发达的美国,很多人都知道它是一种威力强大的左轮手枪子弹,0.50英寸的“玛格南”被认为是威力最强的手枪子弹。另外,“玛格南”在法语里还有“至高无上”“不可思议”的意思,也是一种香槟酒的名字。1947年成立的玛格南图片社是著名的新闻摄影图片社,过去50年多里,玛格南摄影师总能在关键时刻出现在重大事件的发生地。甘地遇刺与肯尼迪遇刺,惟一记录下全过程的都是玛格南的摄影师。玛格南摄影师让照片超越了单纯的新闻性,成为一种文化符号。关于玛格南图片社的名字,据说是创始人之一卡帕从香槟酒的名字得来的灵感。但近60年来,玛格南图片社对世界纪实新闻摄影事业的影响,以及记录历史、针砭时弊的作用,完全可以担当一种威力巨大、至高无上“子弹”的称号。

品读世界摄影大师精品 纽曼 豆瓣

作者:

狄源沧

西苑出版社

2001

- 1

世界摄影大师・布列松 豆瓣

9.2 (5 个评分)

作者:

狄源沧

江苏美术出版社

1998

- 6

布列松是一位与中国颇有渊源的摄影大师,他在1948年和1958年两次来到中国的北京、上海、南京等地作摄影交流,并编成过一本名为《从一个中国到另一个中国》的画册,受到了各方面的重视和好评。本书是他的摄影精品集,收录其代表作品30余幅,所有作品都以16开本大小印刷出版,极富冲击力与现实感,比较真实的展现了这位摄影大师镜头中的魅力。

一次・图片和故事 豆瓣

Einmal:Bilder und Geschichten

8.7 (38 个评分)

作者:

[德国] 维姆·文德斯

译者:

崔峤

/

吕晋

广西师范大学出版社

2004

- 4

“有一次……”童话总是这么开头的。文德斯的这部图片日记简洁、优美,读起来犹如随意的抒情诗歌。二百多幅充满生命力和灵感的照片,四十多段以“一次”为题、富有韵感的文字,是文德斯在旅行、工作和日常生活中记录下的各种经历与随感,寻常或不寻常的;诸如500年历史的阿尔卑斯山农庄小屋、街头流浪儿、废弃的汽车影院……足迹遍及世界各地:欧洲、美国、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、俄罗斯……还有许多他与电影、艺术同行们,如黑泽明、戈达尔、马丁・斯科塞斯、大岛渚、滚石乐队等交往或偶遇的有趣故事。...

景观.生命.阿拉斯加 豆瓣

作者:

王野乔

长春出版社

2008

- 1

《景观·生命·阿拉斯加》以地面摄影与卫星遥感影像相结合的视角,图文并茂地向读者展示阿拉斯加的高纬度自然地理与人文景观、动植物生命,以及不同季节的迷人风采。望能借此加深人们对阿拉斯加,以及地球上绝无仅有的少数“处女地”的地理景观和生命的认识,激发年青一代对自然资源管理与环境保护的理解和热情,为达到人类与自然和谐统一的可持续发展提供启迪和思考。有谁能知道再过百年之后,阿拉斯加的一切会是什么样子呢?

摄影之后的摄影 豆瓣

作者:

邱志杰

中国人民大学出版社

2005

- 11

【目录】

1 谁应该看这本书

2 仅仅拍照不是艺术

3 求真意志:人工制像的划时代革命

4 欧洲思想的象征性器具

5 第一张照片的传教士拍的

6 现代主义与摄影

7 摄影家都攒下了哪些招数

8 摄影的尊严在于纪实

9 傻瓜机革命

10 摄影之后的摄影

11 客观、现客观、极端客观:对相机的非控制倾向

12 撒开你的伤口:另类社群摄影

13 机械眼胜过人眼

14 摄影之前:摆拍

15 思想类型:表演和导演

16 玩偶世界:我是你的镜子

17 透视与角度:置景摄影的自我设局

18 从静物到置景

19 在摄影与摄影之间:拼贴

20 从底片蒙太奇相纸蒙太奇

21 非蒙太奇拼贴

22 采样时代:数量的意义

23 时与时之间

24 叙事摄影:真实的谎言

25 摄影之后:涂绘

26 扫描:流水账

27 异形与妄想:数字化拼贴中超现实主义的幽灵

28 数字作为分析方法

29 数字雕塑:非摄影图片

30 拼贴在环境中:摄影装置

……

我的目的是要告诉读者,摄影不是你所想的那么复杂深奥,你没有受过专业训练,没有昂贵的器材,也不指望通过摄影来谋生,你还是可以通过它来理解,来感觉,来梦想。我的读者是那些曾经被图像的力量所打动的,同时在生活中有着这样或那样的关于形象的奇思妙想的人……而不是专业摄影工作者。

——邱志杰

1 谁应该看这本书

2 仅仅拍照不是艺术

3 求真意志:人工制像的划时代革命

4 欧洲思想的象征性器具

5 第一张照片的传教士拍的

6 现代主义与摄影

7 摄影家都攒下了哪些招数

8 摄影的尊严在于纪实

9 傻瓜机革命

10 摄影之后的摄影

11 客观、现客观、极端客观:对相机的非控制倾向

12 撒开你的伤口:另类社群摄影

13 机械眼胜过人眼

14 摄影之前:摆拍

15 思想类型:表演和导演

16 玩偶世界:我是你的镜子

17 透视与角度:置景摄影的自我设局

18 从静物到置景

19 在摄影与摄影之间:拼贴

20 从底片蒙太奇相纸蒙太奇

21 非蒙太奇拼贴

22 采样时代:数量的意义

23 时与时之间

24 叙事摄影:真实的谎言

25 摄影之后:涂绘

26 扫描:流水账

27 异形与妄想:数字化拼贴中超现实主义的幽灵

28 数字作为分析方法

29 数字雕塑:非摄影图片

30 拼贴在环境中:摄影装置

……

我的目的是要告诉读者,摄影不是你所想的那么复杂深奥,你没有受过专业训练,没有昂贵的器材,也不指望通过摄影来谋生,你还是可以通过它来理解,来感觉,来梦想。我的读者是那些曾经被图像的力量所打动的,同时在生活中有着这样或那样的关于形象的奇思妙想的人……而不是专业摄影工作者。

——邱志杰

论摄影 豆瓣

9.1 (13 个评分)

作者:

[美国] 苏珊·桑塔格

译者:

艾红华等

湖南美术出版社

2005

- 1

在《论摄影》一书里,苏珊.桑塔透过朦胧的生活影象再现了她对艺术的真知灼见。苏珊・桑塔格提供了足够的思索实物,以满足最为智性的需求。“苏珊・桑塔格提供了足够的思索实物,以满足最为智性的需求。她论及许多涉及摄影与良 知、知识与艺术的关系的总是――其中有些令人鼓舞,有些甚至令人震动。”(《时代周 刊》)

本书开宗明义:“摄影术肇始于1839年,从那以后,几乎所有事物都为摄影所记录,至少看来如此。正是这永不餍足的摄影镜头将我们从柏拉图的洞穴困境中解放出来。摄影在教给我们新的视觉模式的同时,也在改变和扩大我们既有的观念,告诉我们什么东西值得看,什么东西允许看。摄影是一套看的语法,更是一套看的伦理。摄影业最为深远的影响在于它将一种认识加诸我们,即人们可以把整个世界当作一系列相片,纳入脑中。”而“摄影=一把无声的枪”,“收集照片就是收集世界……”,“世上万物终结于照片”,……,通过拍摄下来的当今普罗大众日常生活影像的存在的确证,苏珊・桑塔格在本书中探讨了范围广泛的问题,既涉及美学,又涉及道德。

“这是在过去140年中,就摄影影像对我们观看世界以及观看我们自己的方式这一深刻改变 所作的才华横溢的分析。” ――《华盛顿邮报》

“未来,就各种大众媒介中指明对社会作用的探讨,必须以桑塔格的《论摄影》为关键著作 而加以引证。这些文章使我们一窥如此的情景和我们的文化,我们的经济系统依赖于照相机 的使用,以致于摄影影像不绝于缕地插入到经验与现实之中。” ――约翰・贝尔格,《新社会》

本书开宗明义:“摄影术肇始于1839年,从那以后,几乎所有事物都为摄影所记录,至少看来如此。正是这永不餍足的摄影镜头将我们从柏拉图的洞穴困境中解放出来。摄影在教给我们新的视觉模式的同时,也在改变和扩大我们既有的观念,告诉我们什么东西值得看,什么东西允许看。摄影是一套看的语法,更是一套看的伦理。摄影业最为深远的影响在于它将一种认识加诸我们,即人们可以把整个世界当作一系列相片,纳入脑中。”而“摄影=一把无声的枪”,“收集照片就是收集世界……”,“世上万物终结于照片”,……,通过拍摄下来的当今普罗大众日常生活影像的存在的确证,苏珊・桑塔格在本书中探讨了范围广泛的问题,既涉及美学,又涉及道德。

“这是在过去140年中,就摄影影像对我们观看世界以及观看我们自己的方式这一深刻改变 所作的才华横溢的分析。” ――《华盛顿邮报》

“未来,就各种大众媒介中指明对社会作用的探讨,必须以桑塔格的《论摄影》为关键著作 而加以引证。这些文章使我们一窥如此的情景和我们的文化,我们的经济系统依赖于照相机 的使用,以致于摄影影像不绝于缕地插入到经验与现实之中。” ――约翰・贝尔格,《新社会》

论摄影 豆瓣

On Photography

8.4 (28 个评分)

作者:

[美国] 苏珊·桑塔格

译者:

黄灿然

上海译文出版社

2008

- 1

《论摄影》不仅是一本论述摄影者的经典著作,而且是一本论述广泛意义上的现代文化的经典著作。它不是一本专业著作,书中也没有多少摄影术语,尽管有志于摄影者,应人手一册。它的对象主要是知识分子、作家和文化人。

桑塔格深入探讨摄影的本质,包括摄影是不是艺术,摄影与绘画的相互影响,摄影与真实世界的关系,摄影的捕食性和侵略性。摄影表面上是反映现实,但实际上摄影影像自成一个世界,一个影像世界,企图取代真实世界。

对读者而言,这本书的丰富性和深刻性不在于桑塔格得出什么结论,而在于她的论述过程和解剖方法。这是一种抽丝剥茧的论述,一种冷静而锋利的解剖。精彩纷呈,使人目不暇接。桑塔格一向以庄严的文体著称,但她的挖苦和讽刺在这本著作中亦得到了充分的发挥。

《论摄影》出版于一九七七年,轰动一时,引起广泛的讨论,并荣获当年的全国图书批评界奖,至今仍被誉为“摄影界的《圣经》”。

桑塔格深入探讨摄影的本质,包括摄影是不是艺术,摄影与绘画的相互影响,摄影与真实世界的关系,摄影的捕食性和侵略性。摄影表面上是反映现实,但实际上摄影影像自成一个世界,一个影像世界,企图取代真实世界。

对读者而言,这本书的丰富性和深刻性不在于桑塔格得出什么结论,而在于她的论述过程和解剖方法。这是一种抽丝剥茧的论述,一种冷静而锋利的解剖。精彩纷呈,使人目不暇接。桑塔格一向以庄严的文体著称,但她的挖苦和讽刺在这本著作中亦得到了充分的发挥。

《论摄影》出版于一九七七年,轰动一时,引起广泛的讨论,并荣获当年的全国图书批评界奖,至今仍被誉为“摄影界的《圣经》”。

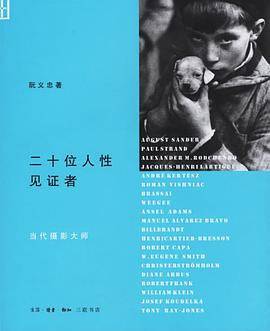

二十位人性见证者 豆瓣

7.6 (10 个评分)

作者:

阮义忠

生活·读书·新知三联书店

2006

- 7

这是一本通俗而有品位的摄影艺术著作,从独特的角度切入摄影史和摄影家生平,以夹叙夹议、小故事、跳跃性的方式记述和论述了20世纪最具影响力的20位摄影家及其作品。作者的书写既简洁又丰富。

由于20世纪上半叶电影还不发达,电视刚刚起步,摄影就成为时代和社会最重要的影像记录手段,而优秀的、具有人文关怀的摄影家,就成为“人性的见证者”。他们的作品广泛地表现了社会生活现实,各色各样的人物、城市和农村、战争与和平、时间与细节……同时,这些作品都打上了强烈的个性化的印记,表达出摄影家的观念、情感以及他们观察和触摸外部世界的方式。

作者阮义忠参考数十本国外摄影名家专集,以亲切活泼的笔调介绍桑德、布列松、卡帕、阿勃丝、寇德卡……等二十位杰出摄影家的生平经历与影像风格,生动的妙喻和精辟的引文穿插其间,倍增可读性。图版之编选,采画册欣赏页形式,印刷方面力求忠于原作在色调层次与质感的要求,以利读者欣赏。

由于20世纪上半叶电影还不发达,电视刚刚起步,摄影就成为时代和社会最重要的影像记录手段,而优秀的、具有人文关怀的摄影家,就成为“人性的见证者”。他们的作品广泛地表现了社会生活现实,各色各样的人物、城市和农村、战争与和平、时间与细节……同时,这些作品都打上了强烈的个性化的印记,表达出摄影家的观念、情感以及他们观察和触摸外部世界的方式。

作者阮义忠参考数十本国外摄影名家专集,以亲切活泼的笔调介绍桑德、布列松、卡帕、阿勃丝、寇德卡……等二十位杰出摄影家的生平经历与影像风格,生动的妙喻和精辟的引文穿插其间,倍增可读性。图版之编选,采画册欣赏页形式,印刷方面力求忠于原作在色调层次与质感的要求,以利读者欣赏。

我们始终没有牵手旅行 豆瓣

作者:

曾忆城

中国林业出版社

2007

- 1

《我们始终没有牵手旅行》说的是一个没有结局的爱情故事,这其中也必定充满了一切爱情故事中所有的种种,但至少对于曾忆城来说,这段经历是如此地刻骨铭心,以至于当它告一段落时,他感到必须以某种方式和加以清算才能重新开始新的人生。于是,他想到了摄影。

“……当我抛下一切,来到她所在的城市,爱情却已无可挽回。在去新疆的火车上,遇到一对睡在我上铺的盲人夫妇。睡梦中,他们的手仍然在两个床铺之间紧紧地牵在一起。我想,是时候整理这段爱情了。原以为可以一辈子拍下去的,然而,我们连牵手旅行都没有,始终。”本书是以影像的形式记录下一段没有结局的爱情故事。

“……当我抛下一切,来到她所在的城市,爱情却已无可挽回。在去新疆的火车上,遇到一对睡在我上铺的盲人夫妇。睡梦中,他们的手仍然在两个床铺之间紧紧地牵在一起。我想,是时候整理这段爱情了。原以为可以一辈子拍下去的,然而,我们连牵手旅行都没有,始终。”本书是以影像的形式记录下一段没有结局的爱情故事。

另一种讲述的方式 豆瓣

作者:

[瑞士] 让·摩尔

/

[英国] 约翰·伯格

译者:

沈语冰

广西师范大学出版社

2007

- 5

“没有一张照片可以被否定。所有照片都具有事实性。需要加以检验的只是照片以何种方式能够或不能赋予事实以意义。”写下这些话时,我们时代两位深刻而雄辩的视觉探索者,对一种似乎是最直截了当的艺术形式的歧义性,提出了最为独特的思考。

此书由约翰·伯格和瑞士著名摄影家让·摩尔共同撰写。图文并茂,理论分析与奇闻轶事、新闻纪实兼顾。书中探索了摄影师与被拍摄之物、图片与观众、被拍摄的瞬间与回忆之间的张力。伯格和摩尔,以批评家的道德热忱和摄影家的实践技术,制作了这部著作,由此拓展了由瓦尔特·本雅明、罗兰·巴特和苏珊·桑塔格所开创的批评前沿。

此书由约翰·伯格和瑞士著名摄影家让·摩尔共同撰写。图文并茂,理论分析与奇闻轶事、新闻纪实兼顾。书中探索了摄影师与被拍摄之物、图片与观众、被拍摄的瞬间与回忆之间的张力。伯格和摩尔,以批评家的道德热忱和摄影家的实践技术,制作了这部著作,由此拓展了由瓦尔特·本雅明、罗兰·巴特和苏珊·桑塔格所开创的批评前沿。