歷史

兩個故宮的離合 豆瓣

ふたつの故宮博物院

作者:

野島剛

译者:

張惠君

聯經出版事业公司

2012

- 7

「兩個故宮」是東亞近代史的產物。

故宮的魅力根源,來自於數次奇蹟似的歷史轉折。

兩岸故宮不只是珍奇、瑰麗的寶庫,

更呈現出政治權力與文化深層結構的樣貌。

「兩個故宮」的存在,串聯了什麼歷史情結?潛藏了多少政治人物的歷史思維?

《兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運》作者、《朝日新聞》記者、「中華圈的專家」野島剛,從政治、外交的獨特角度爬梳了兩個故宮的世紀糾纏。

最會說故事的媒體人,帶你見證兩個故宮的歷史

本書深度揭露:

.政治權力運作下兩個故宮分合的複雜過程

.民進黨執政時期「故宮改造」的真相

.「故宮南院」何去何從?

.故宮「日本展」功敗垂成的背景

.台北故宮夢幻設計的難產

.故宮文物的漂泊與回流

兩個故宮,與其說是外型相似的雙胞胎,還不如說是一張分裂的地圖。

《兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運》帶你見證兩個故宮彼此的生存歷史,並拼湊出中華世界的未來。

本書作者野島剛是少見對於兩岸三地華人圈的政治、外交、文化,具有深厚理解的日本人,他不僅有記者專業背景,還非常善於說故事。他在《兩個故宮的離合》這本書裡,以客觀第三者的記者角度,或者說以「為了台灣人好」的角度來解讀、說明東亞近代史的產物「兩個故宮」背後的政治權力與文化深層結構的樣貌。

簡單來說,「兩個故宮」正是因為「兩個中華」而誕生。

野島剛從北到南走訪了瀋陽、北京、京都、南京、上海、重慶、台北、香港、新加坡……,蒐集了各種參與故宮重要變遷、故宮的活字典寶貴「那志良」等人的證言,也訪問了台北歷任故宮院長:杜正勝、林曼麗,現任院長周功鑫等人,查閱了存放在美國史丹佛大學胡佛研究所的蔣介石日記,集結了有關故宮學的第一手採訪資料,並在日文版出版後,追隨著不斷變化的政治情勢,在中文正體字出版前,反覆修改增補,並特別為台灣讀者增寫了後記,追蹤了故宮「日本展」的最新情況。

野島剛撰寫本書最大的目的,並非要論述故宮的藝術價值,也不會深入探討收藏品的優越性等問題。故宮歷史,從1925年成立到1949年分裂的過程,在中台日等三地都已經有許多口述歷史及史料作品。但對於1965年台北故宮在台復館的過程、民進黨政權對於故宮的改革嘗試、中國近年大量搜尋追回文物的熱潮,和2008年國民黨重新執政後兩岸故宮的密切交流等等,不僅是日本,在台灣幾乎仍未有系統性的介紹,這些都是本書的重點所在。

《兩個故宮的離合》共分為8章,第1章將介紹2000年民進黨執政後,提出的「故宮改造」計畫。第2章談到辛亥革命前後,故宮文物流出的情況。第3章分別說明日本進攻中國時,故宮向南方和西方運送計畫的過程。第4章則談論故宮文物移送台灣的1949年前後,檢視政策決定的過程。第5章解說兩岸分裂後興建台北故宮,兩個故宮因此誕生的背景。第6章則試圖解析散落世界各地的故宮文物「回流」中國的現象。第7章預測「兩個故宮」的未來。

故宮的魅力根源,來自於數次奇蹟似的歷史轉折。

兩岸故宮不只是珍奇、瑰麗的寶庫,

更呈現出政治權力與文化深層結構的樣貌。

「兩個故宮」的存在,串聯了什麼歷史情結?潛藏了多少政治人物的歷史思維?

《兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運》作者、《朝日新聞》記者、「中華圈的專家」野島剛,從政治、外交的獨特角度爬梳了兩個故宮的世紀糾纏。

最會說故事的媒體人,帶你見證兩個故宮的歷史

本書深度揭露:

.政治權力運作下兩個故宮分合的複雜過程

.民進黨執政時期「故宮改造」的真相

.「故宮南院」何去何從?

.故宮「日本展」功敗垂成的背景

.台北故宮夢幻設計的難產

.故宮文物的漂泊與回流

兩個故宮,與其說是外型相似的雙胞胎,還不如說是一張分裂的地圖。

《兩個故宮的離合:歷史翻弄下兩岸故宮的命運》帶你見證兩個故宮彼此的生存歷史,並拼湊出中華世界的未來。

本書作者野島剛是少見對於兩岸三地華人圈的政治、外交、文化,具有深厚理解的日本人,他不僅有記者專業背景,還非常善於說故事。他在《兩個故宮的離合》這本書裡,以客觀第三者的記者角度,或者說以「為了台灣人好」的角度來解讀、說明東亞近代史的產物「兩個故宮」背後的政治權力與文化深層結構的樣貌。

簡單來說,「兩個故宮」正是因為「兩個中華」而誕生。

野島剛從北到南走訪了瀋陽、北京、京都、南京、上海、重慶、台北、香港、新加坡……,蒐集了各種參與故宮重要變遷、故宮的活字典寶貴「那志良」等人的證言,也訪問了台北歷任故宮院長:杜正勝、林曼麗,現任院長周功鑫等人,查閱了存放在美國史丹佛大學胡佛研究所的蔣介石日記,集結了有關故宮學的第一手採訪資料,並在日文版出版後,追隨著不斷變化的政治情勢,在中文正體字出版前,反覆修改增補,並特別為台灣讀者增寫了後記,追蹤了故宮「日本展」的最新情況。

野島剛撰寫本書最大的目的,並非要論述故宮的藝術價值,也不會深入探討收藏品的優越性等問題。故宮歷史,從1925年成立到1949年分裂的過程,在中台日等三地都已經有許多口述歷史及史料作品。但對於1965年台北故宮在台復館的過程、民進黨政權對於故宮的改革嘗試、中國近年大量搜尋追回文物的熱潮,和2008年國民黨重新執政後兩岸故宮的密切交流等等,不僅是日本,在台灣幾乎仍未有系統性的介紹,這些都是本書的重點所在。

《兩個故宮的離合》共分為8章,第1章將介紹2000年民進黨執政後,提出的「故宮改造」計畫。第2章談到辛亥革命前後,故宮文物流出的情況。第3章分別說明日本進攻中國時,故宮向南方和西方運送計畫的過程。第4章則談論故宮文物移送台灣的1949年前後,檢視政策決定的過程。第5章解說兩岸分裂後興建台北故宮,兩個故宮因此誕生的背景。第6章則試圖解析散落世界各地的故宮文物「回流」中國的現象。第7章預測「兩個故宮」的未來。

Underground 豆瓣

作者:

Bownes, David; Green, Oliver; Mullins, Sam

忽必烈的挑战 豆瓣

クビライの挑戦 モンゴルによる世界史の大転回

6.4 (9 个评分)

作者:

[日] 杉山正明

译者:

周俊宇

社会科学文献出版社

2013

- 6

1259年,蒙古大汗蒙哥猝死在征服南宋的前线上,皇弟忽必烈突然有了争夺大汗位的机会,同时忽必烈也面临着威胁与挑战。他面临着什么挑战?他不只要击败竞争者登上大汗之位,还得创造不世之功与巨大财富才能给蒙古共同体带来繁荣与安定。忽必烈不只要克服地形天险才能在军事上打败南宋,还要尽可能减少双方损伤,才能顺利达成接收江南财富的目标。而且,忽必烈面临如何建构世界国家和经济体系——地跨欧亚陆上海上的军事与通商帝国的难题。

杉山正明这部1995年SUNTORY学艺奖获奖作品,超越了以西欧、中国为主体的观点,描绘出别开生面的蒙古帝国与世界历史,将蒙古的“野蛮入侵者”或“军事破坏者的形象”彻底颠覆;帖木儿帝国、奥斯曼帝国、俄罗斯帝国、莫卧儿帝国、明清帝国这几个在近代西欧列强兴起之前的世界强国,在杉山正明看来,也与蒙古帝国有着内在的联系。

杉山正明这部1995年SUNTORY学艺奖获奖作品,超越了以西欧、中国为主体的观点,描绘出别开生面的蒙古帝国与世界历史,将蒙古的“野蛮入侵者”或“军事破坏者的形象”彻底颠覆;帖木儿帝国、奥斯曼帝国、俄罗斯帝国、莫卧儿帝国、明清帝国这几个在近代西欧列强兴起之前的世界强国,在杉山正明看来,也与蒙古帝国有着内在的联系。

The Mother Tongue 豆瓣

作者:

[美] 比尔·布莱森

William Morrow Paperbacks

1990

With dazzling wit and astonishing insight, Bill Bryson--the acclaimed author of The Lost Continent --brilliantly explores the remarkable history, eccentricities, resilience and sheer fun of the English language. From the first descent of the larynx into the throat (why you can talk but your dog can't), to the fine lost art of swearing, Bryson tells the fascinating, often uproarious story of an inadequate, second-rate tongue of peasants that developed into one of the world's largest growth industries.

God Is Red 豆瓣

作者:

Deloria Jr, Vine

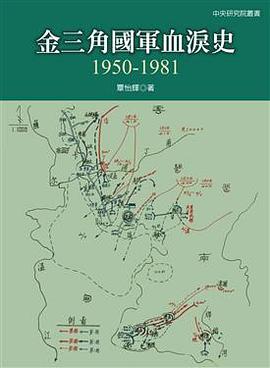

金三角國軍血淚史 豆瓣 谷歌图书

作者:

覃怡輝

聯經出版事業股份有限公司

2009

- 8

「金三角」中的「三角」本來是指緬甸、泰國、寮國三國的交界之處,但因為盛產於緬北高山地區的罌粟,製造成高價的鴉片、海洛因等毒品之後,經由此三角地區轉銷全世界,賺來了大量的黃金,因此乃將該地區稱之為「金三角」;因此之故,廣義的「金三角」,其範圍就包括了整個生產和運銷鴉片和海洛因的滇緬、泰緬、緬寮、泰寮等邊境地區。1950年初,國府派駐在雲南的第8軍和第26軍與共軍作戰失利之後,除第26軍的主力退入越南而遭到法軍檄械之外,兩軍各有一個殘團退入緬境,進入到泰緬寮「三角」地區整頓,人數雖僅一千四百餘,但在李彌將軍的號召、領導之下,這批小小的殘餘國軍竟能重創緬軍,爭取到國內外的奧援,組成數千人之軍,進而反攻雲南,其戰果雖未能保持,但國軍從此在金三角站穩了腳步,其人數多時超過萬人,持續在海外的邊疆前線留下反共復國的尖兵和火種,時間長達三十年之久。這批境外的國軍,無論是早期的正規軍或是後期的游擊軍,他們在金三角地區都吃盡了苦頭,本書所寫,乃是他們的一段血淚史。

日本史 豆瓣

作者:

林明德

三民書局

2005

- 4

一般人以為日本並無文化,充其量也只是中國文化的旁支,甚至惑於「同文同種」之說,而忽視日本的歷史文化。其實,中日兩國既不「同文」,亦不「同種」,民族性迥異。兩千年來,日本一直在模仿中國典章制度,直到明治維新,才脫離中國文化圈,轉而模仿西方文化。日本吸取中國文化,並非照單全收。它雖模仿唐朝的典章制度,但不用宦官;效法宋明社會禮俗,卻不學纏足。武士道精神,尤為一種特殊的思想信仰與實踐準則。

近代日本軍國主義者躊躇滿志,發動「太平洋戰爭」,終於一敗塗地。但戰後卻很快從廢墟中奇蹟似的復興,一躍而為「經濟大國」。要瞭解日本的特殊文化,或其近代化成功的因素,勢非對日本歷史有一全盤性的探討不可,本書內容即以之作為敘述的鵠的,俾能瞭解日本歷史文化的全貌。

近代日本軍國主義者躊躇滿志,發動「太平洋戰爭」,終於一敗塗地。但戰後卻很快從廢墟中奇蹟似的復興,一躍而為「經濟大國」。要瞭解日本的特殊文化,或其近代化成功的因素,勢非對日本歷史有一全盤性的探討不可,本書內容即以之作為敘述的鵠的,俾能瞭解日本歷史文化的全貌。

中梵外交史 豆瓣

作者:

陳聰銘

光啟文化

2016

- 1

教廷與兩岸關係起起落落,始終牽動兩岸政治與天主教教會發展,不僅廣泛引起教內外人士關注的眼光,也引發國內外媒體的熱烈討論,顯示出中、臺、梵關係已超越純宗教領域,而呈現出政治外交的外延效應。這種現象實與教廷外交的本質和運作有密切關係,但是一般民眾或學者未必深入瞭解天主教會,也不甚明白教廷外交的傳統與歷史面向。

本書以國際政治的視野,觀察民國建立共和以來至1978年的中梵關係演變,筆者充分運用收集自教廷、臺灣、法國和比利時等地官方文獻館之相關中、英 、法、義大利和拉丁文等第一手官方文獻和參考資料,研究目的在於使本書內容以客觀、公平的角度論述,充分反應教廷、當地教會、傳教士、中國政府、兩岸政府和相關列強的觀點與立場。本書內容架構以中國肇建共和之後的各階段政局發展為主軸,觀察教廷對中國 (包括往後的兩岸政府) 政治外交發展、政權分裂和地方教會問題所抱持的立場、因應措施與中梵互動過程。本書內容深入淺出,適合關心此議題的一般社會大眾、不同領域學者和歷史研究者閱讀,是學界中少見的融合中、西方文獻,以教廷外交的角度深入觀察這段期間中國內政外交問題,以及「兩個中國」問題之中國與教廷外交史著作。

本書以國際政治的視野,觀察民國建立共和以來至1978年的中梵關係演變,筆者充分運用收集自教廷、臺灣、法國和比利時等地官方文獻館之相關中、英 、法、義大利和拉丁文等第一手官方文獻和參考資料,研究目的在於使本書內容以客觀、公平的角度論述,充分反應教廷、當地教會、傳教士、中國政府、兩岸政府和相關列強的觀點與立場。本書內容架構以中國肇建共和之後的各階段政局發展為主軸,觀察教廷對中國 (包括往後的兩岸政府) 政治外交發展、政權分裂和地方教會問題所抱持的立場、因應措施與中梵互動過程。本書內容深入淺出,適合關心此議題的一般社會大眾、不同領域學者和歷史研究者閱讀,是學界中少見的融合中、西方文獻,以教廷外交的角度深入觀察這段期間中國內政外交問題,以及「兩個中國」問題之中國與教廷外交史著作。

Red-Color News Soldier 豆瓣 Goodreads

作者:

Li Zhensheng

PHAIDON

2003

- 9

红色的塑胶封面套,就像红皮书一样的感觉。

和它的内容非常相符:

里面的几百张照片都是那个红色时期(文化大革命)的作品。

前言是robert pledge写的,

连介绍文字都是Jonathan Spence执笔。

作者本人的生活照片和叙述

是这本企图真实叙述并留下历史的书的最好注脚。

另:图片上的红色底就是塑胶封套,

盖了个圆白戳的照片是在其外面的一张纸,

算是书皮吧。

这张纸拿掉后就是一片红色的塑胶封面了,

感觉更好更正。

和它的内容非常相符:

里面的几百张照片都是那个红色时期(文化大革命)的作品。

前言是robert pledge写的,

连介绍文字都是Jonathan Spence执笔。

作者本人的生活照片和叙述

是这本企图真实叙述并留下历史的书的最好注脚。

另:图片上的红色底就是塑胶封套,

盖了个圆白戳的照片是在其外面的一张纸,

算是书皮吧。

这张纸拿掉后就是一片红色的塑胶封面了,

感觉更好更正。

大留学潮 豆瓣

作者:

张倩仪

北京联合出版公司·后浪出版公司

2016

- 10

在“小历史”中发现“大历史”,

回溯知识分子及其祖国的苦涩转型

……………

※编辑推荐※

☆ 有一种青春,叫作战火纷飞、家园破碎。人与时代的相遇,一向让人唏嘘感慨。本书聚焦于19世纪末至20世纪中叶远赴海外留学的青年知识分子,关注在时潮冲击、裹胁下的个人命运。

☆ 作者曾任香港商务印书馆总编辑,在写作上,既着重写以普通人生活经历为核心的“真正的历史”,亦不忘以滚滚向前的时代大潮流为呼应,全书涉及300余位民国名人,大开大阖的布局谋篇,堪称《南渡北归》之前传。

☆ 这一部留学史,有半部是清末民国政治史,还有半部,是平民求救国、求前途的艰难打拼。

……………

※内容简介※

在民国,留学还远未像今天这般大众化。因为资格难得,当年的留学生里出了不少像蔡元培、鲁迅、胡适、钱三强、汤佩松、林风眠这样的大师级人物。留学前后,这些一时之选的青年才俊人生经验尚少,在筹集学旅费、适应海外生活及规划个人未来时闹出许多让人啼笑皆非的笑话。

可是,作者苦心钩沉无数史料,再现大留学潮,实在另有一番深意。19世纪中叶以来,中国一直处于向近现代化转型的阶段,大留学潮恰是这段近代史的一个切片,聚焦于几代中国青年知识精英。他们求学海外时有过迷茫、委屈,甚至因不同的道路选择而爆发过纷争,而许多人归国后的切实工作成了旧中国不断前行的动力。

谈及人与时代的相遇,中国知识分子的命运历来是最受关注的话题之一。本书另辟蹊径,以小见大,以大量细节呈现了一幅中国近现代留学图景,引领我们再次回顾中国近代知识分子在动荡岁月里的青春梦想。

……………

※名人推荐※

很有特色,也有主轴。值得推荐!

——留美生物医学工程学者、前中国香港城市大学校长 张信刚

给留学史加添“立体式”的内容,使比较干枯无味的留学史变得丰腴有情趣,将引领留学史步入新天地、新风貌。

——留美历史学者 谭汝谦

本书范围与内容固然广泛丰富,其中还不乏出人意表、令人发噱的故事。最难得的是,作者不时就事点拨,抒发己见,亦足引人思考。

——留日历史学者、出版家 陈万雄

以留学生自传为素材,别树一帜,既综合,亦缕析,视野开广,条理分明,内容深入,文字浅出,值得细读。

——留法政治学学者 雷竞璇

回溯知识分子及其祖国的苦涩转型

……………

※编辑推荐※

☆ 有一种青春,叫作战火纷飞、家园破碎。人与时代的相遇,一向让人唏嘘感慨。本书聚焦于19世纪末至20世纪中叶远赴海外留学的青年知识分子,关注在时潮冲击、裹胁下的个人命运。

☆ 作者曾任香港商务印书馆总编辑,在写作上,既着重写以普通人生活经历为核心的“真正的历史”,亦不忘以滚滚向前的时代大潮流为呼应,全书涉及300余位民国名人,大开大阖的布局谋篇,堪称《南渡北归》之前传。

☆ 这一部留学史,有半部是清末民国政治史,还有半部,是平民求救国、求前途的艰难打拼。

……………

※内容简介※

在民国,留学还远未像今天这般大众化。因为资格难得,当年的留学生里出了不少像蔡元培、鲁迅、胡适、钱三强、汤佩松、林风眠这样的大师级人物。留学前后,这些一时之选的青年才俊人生经验尚少,在筹集学旅费、适应海外生活及规划个人未来时闹出许多让人啼笑皆非的笑话。

可是,作者苦心钩沉无数史料,再现大留学潮,实在另有一番深意。19世纪中叶以来,中国一直处于向近现代化转型的阶段,大留学潮恰是这段近代史的一个切片,聚焦于几代中国青年知识精英。他们求学海外时有过迷茫、委屈,甚至因不同的道路选择而爆发过纷争,而许多人归国后的切实工作成了旧中国不断前行的动力。

谈及人与时代的相遇,中国知识分子的命运历来是最受关注的话题之一。本书另辟蹊径,以小见大,以大量细节呈现了一幅中国近现代留学图景,引领我们再次回顾中国近代知识分子在动荡岁月里的青春梦想。

……………

※名人推荐※

很有特色,也有主轴。值得推荐!

——留美生物医学工程学者、前中国香港城市大学校长 张信刚

给留学史加添“立体式”的内容,使比较干枯无味的留学史变得丰腴有情趣,将引领留学史步入新天地、新风貌。

——留美历史学者 谭汝谦

本书范围与内容固然广泛丰富,其中还不乏出人意表、令人发噱的故事。最难得的是,作者不时就事点拨,抒发己见,亦足引人思考。

——留日历史学者、出版家 陈万雄

以留学生自传为素材,别树一帜,既综合,亦缕析,视野开广,条理分明,内容深入,文字浅出,值得细读。

——留法政治学学者 雷竞璇

美麗島紀行 豆瓣

美麗島紀行

作者:

乃南亞沙

译者:

賴郁婷

聯經

2016

- 11

日本直木賞作家 乃南亞沙 首部中文版作品

繼司馬遼太郎《台灣紀行》之後

又一日本直木賞作家的台灣寶島見聞錄

台灣是什麼樣的地方?台灣人又具有什麼樣的特質?

乃南亞沙以純粹日本人的觀點,直言周遊台灣各地的經驗,

情感豐沛、條理分明,真誠記錄台灣的過去與現在。

字裡行間洋溢著對台日歷史羈絆的深刻感懷。

「台灣究竟是個什麼樣的地方?為了找到答案,日本直木賞得主、知名作家乃南亞沙不斷深入探索台灣各地。

翻開這本書,宛如猛然掀開滾燙的蒸籠蓋,乃南亞沙對台灣滿溢的愛立刻像蒸騰熱氣般迎面撲來。」

── 第153屆日本直木賞得獎作品《流》作者 東山彰良 好評推薦!

乃南亞沙在日本是家喻戶曉的寫實派小說家,不僅著作等身,作品更多次被改編為電視劇與電影,而原本對台灣一無所知的她,在三一一東日本大地震後徹底改變了。「台灣究竟是座什麼樣的島嶼?」「台灣人究竟是怎麼樣的民族?」為了尋求答案,她至今來台三十餘次,從北到南,足跡遍及基隆、台北、宜蘭、新竹、台中、台南、高雄與屏東,《美麗島紀行》即收錄她這兩年多來的旅台見聞,搭配親自拍攝的照片,鉅細靡遺記錄了她在台灣的點滴心得。

乃南亞沙對台灣歷史多所關注,就像要在短短的時間內把前此不曾好好認識的台灣樣貌、在日本被隱蔽的台灣歷史梳理清楚,她以感性細膩卻又條理分明的文筆真誠記錄下她的台灣考察,字裡行間可以讀到她對台日歷史羈絆的深刻感懷,彷彿有條看不見卻綿延不斷的繩索將兩者牢牢牽繫。她回顧台灣的歷史事件,前往前身是「新竹神社」的「內政部入出國及移民署新竹收容所(靖廬)」,看見殘破不堪、由鐵皮屋頂與梁柱保護的繪馬殿,以及北白川宮能久親王王妃當年親手種植的黑松,不禁感慨數十年來島嶼上的波濤洶湧不知淹沒了多少歷史遺跡,台灣人卻還是努力加以保存;她又造訪位在台南、主祀日本海軍飛行員杉浦茂峰的飛虎將軍廟,看著祭壇左側擺著日本國旗,右側則擺著中華民國國旗,想到這位日本青年竟成了披著亮麗衣衫的「飛虎將軍」,受到台南人永遠的愛戴,也深感台日之間溫厚的人情。

《美麗島紀行》並非只是一般日本作家的台灣遊記,從書名即可看出乃南亞沙師法司馬遼太郎《台灣紀行》的企圖,因此書中不只記述旅行見聞,更有意識地探究台灣歷史、人文發展與政治局勢,她一一爬梳在日本鮮為人知的台灣樣貌,讓日本人得以深入了解台灣,台灣人也能一探日本作家的見聞,時隔二十餘年,或許足以接續九○年代所寫就的《台灣紀行》,成為新世紀日本人台灣學的範本。

繼司馬遼太郎《台灣紀行》之後

又一日本直木賞作家的台灣寶島見聞錄

台灣是什麼樣的地方?台灣人又具有什麼樣的特質?

乃南亞沙以純粹日本人的觀點,直言周遊台灣各地的經驗,

情感豐沛、條理分明,真誠記錄台灣的過去與現在。

字裡行間洋溢著對台日歷史羈絆的深刻感懷。

「台灣究竟是個什麼樣的地方?為了找到答案,日本直木賞得主、知名作家乃南亞沙不斷深入探索台灣各地。

翻開這本書,宛如猛然掀開滾燙的蒸籠蓋,乃南亞沙對台灣滿溢的愛立刻像蒸騰熱氣般迎面撲來。」

── 第153屆日本直木賞得獎作品《流》作者 東山彰良 好評推薦!

乃南亞沙在日本是家喻戶曉的寫實派小說家,不僅著作等身,作品更多次被改編為電視劇與電影,而原本對台灣一無所知的她,在三一一東日本大地震後徹底改變了。「台灣究竟是座什麼樣的島嶼?」「台灣人究竟是怎麼樣的民族?」為了尋求答案,她至今來台三十餘次,從北到南,足跡遍及基隆、台北、宜蘭、新竹、台中、台南、高雄與屏東,《美麗島紀行》即收錄她這兩年多來的旅台見聞,搭配親自拍攝的照片,鉅細靡遺記錄了她在台灣的點滴心得。

乃南亞沙對台灣歷史多所關注,就像要在短短的時間內把前此不曾好好認識的台灣樣貌、在日本被隱蔽的台灣歷史梳理清楚,她以感性細膩卻又條理分明的文筆真誠記錄下她的台灣考察,字裡行間可以讀到她對台日歷史羈絆的深刻感懷,彷彿有條看不見卻綿延不斷的繩索將兩者牢牢牽繫。她回顧台灣的歷史事件,前往前身是「新竹神社」的「內政部入出國及移民署新竹收容所(靖廬)」,看見殘破不堪、由鐵皮屋頂與梁柱保護的繪馬殿,以及北白川宮能久親王王妃當年親手種植的黑松,不禁感慨數十年來島嶼上的波濤洶湧不知淹沒了多少歷史遺跡,台灣人卻還是努力加以保存;她又造訪位在台南、主祀日本海軍飛行員杉浦茂峰的飛虎將軍廟,看著祭壇左側擺著日本國旗,右側則擺著中華民國國旗,想到這位日本青年竟成了披著亮麗衣衫的「飛虎將軍」,受到台南人永遠的愛戴,也深感台日之間溫厚的人情。

《美麗島紀行》並非只是一般日本作家的台灣遊記,從書名即可看出乃南亞沙師法司馬遼太郎《台灣紀行》的企圖,因此書中不只記述旅行見聞,更有意識地探究台灣歷史、人文發展與政治局勢,她一一爬梳在日本鮮為人知的台灣樣貌,讓日本人得以深入了解台灣,台灣人也能一探日本作家的見聞,時隔二十餘年,或許足以接續九○年代所寫就的《台灣紀行》,成為新世紀日本人台灣學的範本。

香港:大英帝國的終章 豆瓣

Hong Kong: Epilogue to an empire

作者:

[英国] 简·莫里斯

译者:

黃芳田

八旗文化

2017

- 5

借來的時間,借來的空間,它的命運,似乎永遠都無法自己作主……

一百五十年,英治香港的桑田滄海

五十年,馬照跑、舞照跳的不變承諾

二十年,香港政權轉移後的巨大變化

「作者描繪了一座帶有悲劇性格、在殖民歷史與中國未來的不確定性之間遊蕩的城市。她記錄了香港的矛盾和瘋狂,宛如一部充滿戲劇張力的紀錄片。」──《華盛頓郵報》(Washington Post)

香港自一八四二年從大清割讓給英國,至一九九七年政權移交給中國為止,有長達一百五十多年的時間處於獨特的時空背景下,正是這樣的機緣,使它從最邊緣的海島漁村躋身為遠東金融大港,看似與英國親密,卻也始終脫離不了中國的羈絆。

本書寫成於一九九七年香港政權轉移前,被譽為追探香港發展史最經典的報導寫作。作者珍.莫里斯採用雙線敘事,一邊穿插親身見聞,一邊探尋當地的歷史變革,最有特色之處便在於,作者以大英帝國的角度和香港「局外人」的身分現身書中,觀察香港與中國、英國密不可分的關係。

香港在每個階段的變遷都與中國的內部動亂有關,同時也被動盪不定的國際局勢左右,而生活在當地的政商名流、妓女、海盜更影響著香港的社會發展。作者以老練精湛的筆法描繪了這座華洋雜處的城市、它的不同發展階段的各種形象;固然它與英國的關係更貼近,但實際上,這個大英帝國的殖民地從來不曾真正脫離過中國,從來不曾失去骨子裡的華化之感。

既然香港最終要與大英帝國分道揚鑣,那麼,英國最後還能為自己的最後一塊殖民地留下些什麼,足以讓後世來評價呢?這便是作者寫作本書最重要的初衷,也因此使得作者在一九九七年之前,再一次來到香港,記錄下了殖民帝國的最後一頁。

在本書出版二十周年、香港政權轉移二十周年及自身發生了巨大變化的當下,更值得以此書檢視這座偉大的城市──沒有了英國,香港究竟走向一條怎樣的路?而作者在本書終章裡對香港未來的可能發展,在二十年後恰如預言般精準,讓讀者留下深刻的省思。

「作者雙線描繪了香港從小殖民地到繁榮耀眼的過往今昔,並且忠實地為大英帝國最後一個殖民地做了最後一年的記錄與見證,她的成績令人讚嘆。」

──《紐約時報》(The New York Times)

「編年的寫法巧妙,銳利的目光道出一切細節,清楚捕捉了該地的感覺。」

──《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)

一百五十年,英治香港的桑田滄海

五十年,馬照跑、舞照跳的不變承諾

二十年,香港政權轉移後的巨大變化

「作者描繪了一座帶有悲劇性格、在殖民歷史與中國未來的不確定性之間遊蕩的城市。她記錄了香港的矛盾和瘋狂,宛如一部充滿戲劇張力的紀錄片。」──《華盛頓郵報》(Washington Post)

香港自一八四二年從大清割讓給英國,至一九九七年政權移交給中國為止,有長達一百五十多年的時間處於獨特的時空背景下,正是這樣的機緣,使它從最邊緣的海島漁村躋身為遠東金融大港,看似與英國親密,卻也始終脫離不了中國的羈絆。

本書寫成於一九九七年香港政權轉移前,被譽為追探香港發展史最經典的報導寫作。作者珍.莫里斯採用雙線敘事,一邊穿插親身見聞,一邊探尋當地的歷史變革,最有特色之處便在於,作者以大英帝國的角度和香港「局外人」的身分現身書中,觀察香港與中國、英國密不可分的關係。

香港在每個階段的變遷都與中國的內部動亂有關,同時也被動盪不定的國際局勢左右,而生活在當地的政商名流、妓女、海盜更影響著香港的社會發展。作者以老練精湛的筆法描繪了這座華洋雜處的城市、它的不同發展階段的各種形象;固然它與英國的關係更貼近,但實際上,這個大英帝國的殖民地從來不曾真正脫離過中國,從來不曾失去骨子裡的華化之感。

既然香港最終要與大英帝國分道揚鑣,那麼,英國最後還能為自己的最後一塊殖民地留下些什麼,足以讓後世來評價呢?這便是作者寫作本書最重要的初衷,也因此使得作者在一九九七年之前,再一次來到香港,記錄下了殖民帝國的最後一頁。

在本書出版二十周年、香港政權轉移二十周年及自身發生了巨大變化的當下,更值得以此書檢視這座偉大的城市──沒有了英國,香港究竟走向一條怎樣的路?而作者在本書終章裡對香港未來的可能發展,在二十年後恰如預言般精準,讓讀者留下深刻的省思。

「作者雙線描繪了香港從小殖民地到繁榮耀眼的過往今昔,並且忠實地為大英帝國最後一個殖民地做了最後一年的記錄與見證,她的成績令人讚嘆。」

──《紐約時報》(The New York Times)

「編年的寫法巧妙,銳利的目光道出一切細節,清楚捕捉了該地的感覺。」

──《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)

Mydans, Carl 豆瓣

作者:

Carl Mydans

Harry N. Abrams, Inc.

1993

- 4

A survey of the career of one of the finest photojournalists of the 20th century who photographed mostly for Life magazine. About half the book covers the World War II period including combat. Interview by Philip B. Kunhardt, Jr. 208 pages; 198 b&w photos; 9.5 x 12 inches.

The Old Shanghai A-Z 豆瓣

作者:

Paul French

Hong Kong University Press

2010

- 11

This richly anecdotal guide to every street in Shanghai details many landmarks and stories associated with its best-known avenues. A definitive index to the street names of Shanghai, some of which have disappeared or been removed, allows historians, researchers, tourists, and the just plain curious to navigate the city in its pre-1949 incarnations, through the former International Settlement, French Concession, and External Roads area with a detailed map and alphabetical entry for every road.

The book is lavishly illustrated with old advertising, images, and postcards of the streets and businesses, the bars and nightclubs, the people and characters of old Shanghai bringing alive the city in its previous heyday as the Pearl of the Orient. The Old Shanghai A-Z should become the standard reference work as well as being an easy-to-use guide for researchers and visitors looking to recapture the glamour and uniqueness of old Shanghai.

The book is lavishly illustrated with old advertising, images, and postcards of the streets and businesses, the bars and nightclubs, the people and characters of old Shanghai bringing alive the city in its previous heyday as the Pearl of the Orient. The Old Shanghai A-Z should become the standard reference work as well as being an easy-to-use guide for researchers and visitors looking to recapture the glamour and uniqueness of old Shanghai.

First Confession 豆瓣

作者:

Chris Patten

Allen Lane

2017

- 6

Chris Patten was a cradle Catholic (hence the title), became one of the most prominent Tory 'Wets' of the 1980s and 1990s, and went on to hold a series of prominent public offices - Chairman of the Conservative Party, the last Governor of Hong Kong, European Commissioner for External Affairs, Chancellor of Oxford University, Chairman of the BBC, advisor to the Pope - as he self-deprecatingly puts it 'a Grand Poo-bah, the Lord High Everything Else'. He writes with wry humor about his time in all these offices, taking us behind the scenes and showing us unexpected sides of many of the great figures of the day. In exploring his own identity he also examines the dangers of identity politics, which he encountered in several of his jobs, from Northern Ireland to Asia and the Middle East. No politician now writing is so purely enjoyable as Chris Patten

Swindled 豆瓣

作者:

Bee Wilson

John Murray

2009

- 1

Salmonella ...toxins ...additives ...food scares ...Have you ever wondered how our food has become so untrustworthy? Have we ever been able to trust what we eat? Via a fascinating mix of food politics, history and culinary detective work, Bee Wilson uncovers the many methods by which swindlers have tampered with our food throughout history. From the leaded wine of ancient Rome to the food piracy of the twenty-first century we see the extraordinary ways food has been padded, poisoned, spiked, coloured, substituted, faked and mislabelled everywhere it has been sold. Bee Wilson reveals the strong historical currents which enable the fraudsters to flourish; the battle of the science of deception against the science of detection; the struggle to establish reliable standards. She also suggests some small ways in which we can all protect ourselves from swindles and learn to trust what we eat again.

上海•愛 豆瓣

作者:

葉凱蒂

译者:

楊可

香港三聯書店

2013

- 4

這是一本西方學者寫中國的書,也是一項很有意思的研究。它考察了清朝末年上海娛樂業的興起,及其在社會變遷中所發揮的作用。作者以深入而獨到的論述,對視覺文本的精彩解讀,和大量文字材料的細密梳理,探尋了上海妓女、文人及城市現代性之間的相互影響,細描了中國近代娛樂業的興起以及它在巨大的時代變遷中所發揮的作用。這一切說明,人與環境的無心組合,創造出了中國第一個多文化的現代都市——上海。作者還在書中提出一個新穎的觀點,即是租界的名妓推動了現代性的產生,她們不是男人眼中「被動的接受者」,而是「行動者」,是學會了西方生意經的第一代女商人。另外的一個主角,城市知識份子,是參與制造她們的人,他們搞排行榜,印海報,製造新聞,排花榜(與選秀、選美相仿),跟當下的娛樂產業也頗有相似之處。

郝柏村解讀蔣公八年抗戰日記(上下冊) 豆瓣

作者:

郝柏村

天下文化

2013

- 6

喚醒八年抗日的光榮國魂之書

槍在我的肩膀,血在我的胸膛

亡國的條件絕不能接受,中國的領土一寸也不能失守

把我們的血肉築成我們新的長城

(摘自《自序》抗戰歌詞)

蔣介石日記(1917~1972)自2006年公開後,詳實的軍事、外交等決策紀錄,為中華民國近代史研究開展新的視野。

全套日記涵蓋了兩岸共同關注的民國史兩大戰爭:國共內戰(1945~1949)與八年抗日戰爭(1937~1945)。一九一九年出生的郝柏村,半生戎馬,是少數僅存親身見證兩大戰爭歷史現場的將領。

繼2011出版《郝柏村解讀蔣公日記1945~1949》,郝柏村再次傾生命之力,以蔣介石日記為本,尋訪尚存軍袍,翻查兩岸史書,每日親撰千字,畢2年之力,走過蔣介石筆下、以及他自身經歷的八年抗戰,終以60萬字而成本書。

「這不只是蔣介石的八年抗戰,也是中華民族的生死存亡之爭,不能被遺忘,更不容被扭曲。」近95高齡的郝柏村,希望在有生之際,為後世留下歷史原貌,也為今日兩岸的歷史詮釋權,廓清迷障。

槍在我的肩膀,血在我的胸膛

亡國的條件絕不能接受,中國的領土一寸也不能失守

把我們的血肉築成我們新的長城

(摘自《自序》抗戰歌詞)

蔣介石日記(1917~1972)自2006年公開後,詳實的軍事、外交等決策紀錄,為中華民國近代史研究開展新的視野。

全套日記涵蓋了兩岸共同關注的民國史兩大戰爭:國共內戰(1945~1949)與八年抗日戰爭(1937~1945)。一九一九年出生的郝柏村,半生戎馬,是少數僅存親身見證兩大戰爭歷史現場的將領。

繼2011出版《郝柏村解讀蔣公日記1945~1949》,郝柏村再次傾生命之力,以蔣介石日記為本,尋訪尚存軍袍,翻查兩岸史書,每日親撰千字,畢2年之力,走過蔣介石筆下、以及他自身經歷的八年抗戰,終以60萬字而成本書。

「這不只是蔣介石的八年抗戰,也是中華民族的生死存亡之爭,不能被遺忘,更不容被扭曲。」近95高齡的郝柏村,希望在有生之際,為後世留下歷史原貌,也為今日兩岸的歷史詮釋權,廓清迷障。