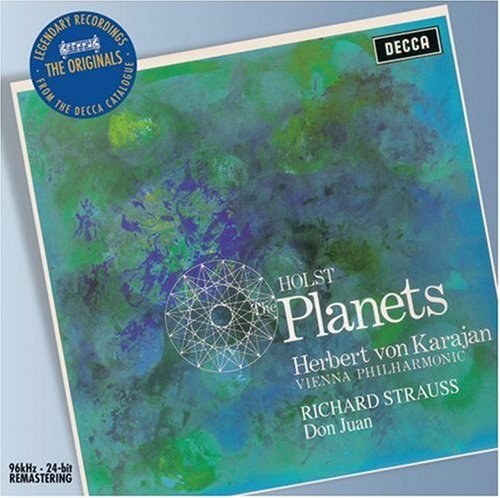

Holst: The Planets

豆瓣

简介

《行星》组曲是一部庞然巨着,整个作品分为七个乐章,分别以九大行星中的七个星球(地球和当时尚不为人类所知的冥王星除外)命名,而且乐队编制也异常庞大,启用了一般很少登台的低音长笛、低音双簧管、低音单簧管、低音大管、次中音大号等管乐器,以及管风琴和众多的打击乐器,在最后一个乐章中还有一段六声部的女声合唱(有时亦以两支独奏长笛取代)。如此众多的乐器的组合产生了丰富的音响色彩,如在 "火星"乐章的一段音乐中,乐队的全奏展示出了地动山摇的气势。但也许正是由于《行星》组曲本身及其乐队编制过于庞大,这部作品一般很少全曲演奏,通常仅演其中的三、五个乐章,有时则只是单独演奏一个乐章。

就《行星》组曲的意义来说,该曲与纯粹的天文学并无关系,而仅仅是建立在古代勒底人、中国人、埃及人和波斯人所熟悉的"占星术"之上的。关于这一点,霍尔斯特在 1920年全曲公演时曾这样对记者说:"这些曲子的创作曾经受到诸行星的占星学意义的启发。它们并不是标题音乐,也不与古代神话中的同名神仙有任何联系。如果需要什么音乐上的指引,那么,尤其是从广义上来说,每一曲的小标题足以说明与某些庆典活动有关的那种礼仪性的欢乐。例如,土星带来的不仅是肉体的衰退,它也标志着理想的实现,而水星则是心灵的象征……"

第一乐章 火星--战争使者霍尔斯特是在1914年8月第一次世界大战爆发前夕完成这一乐章的。因此有人认为,作曲家的这段音乐是对当时迫在眉睫的战争的预言。确实,这一乐章的音乐,尤其是由打击乐器和弦乐器弓杆击弦奏出的蛮横、激昂的渐强节奏型,暗示出军队在行进,给人以一种咄咄逼人的紧迫感。

第二乐章 金星--和平使者 与上一乐章凶残的战争音乐形成了鲜明的对比,这一乐章显得格外宁静安谧。它使人想起了一个没有电闪雷鸣、远离战争喧嚣的世外桃源,到处呈现出一派和平安乐的景象。

第三乐章 水星--飞行使者据说,水星不仅是带有翅膀的信使的象征,也是窃贼的保护神。因而,这一乐章的音乐异常机敏灵活,是一首急板谐谑曲。俏皮的旋律就是信使的写照,他正忙碌于走家串户,为人们带来福音与欢乐。乐曲旋律带有民歌风格,表现出人们为飞行使者的光临与他所带来的信息而欢庆歌舞的情景。

第四乐章 木星--欢乐使者 与其它乐章相比,这一乐章构思宏大,篇幅也较长。整个乐章可分为三部分。第一部分气势异常浩荡,欢乐的情绪犹如一幕幕场景,此起彼落,绵亘不绝。这一乐章经常被单独演奏,成为深受人们喜爱的通俗音乐作品。 乐章的第一部分分为三个主题。第一主题为C大调,快板,2/4拍,喜悦的情绪十分明显;第二主题充满生机,热情洋溢,富有气势;第三主题转为3/4拍,象一首民间舞曲,气氛热烈。 乐章的第二部分为一首雄壮的"欢乐颂歌",类似东方五音音阶的旋律,亲切感人,朴实生动,又不乏庄严与伟岸。 乐章的第三部分为第一部分的反复。

第五乐章 土星--老年使者 "土星"乐章是《行星》组曲中最精彩的篇章之一,也 是经常被单独演奏的段落。乐章以长笛、大管和两架竖琴奏出的由两个邻音交替构成的固定节奏为开始,它象征着老年人蹒跚、滞重而单调的步态,是时光消逝与体力趋向衰退的写照。

第六乐章 天王星--魔术师 这段音乐也是《行星》组曲中的精彩段落。霍尔斯特在这里运用了变幻无常的调性和配器色彩,以及力度的突兀变化等现代作曲手法,从而达到了扑朔迷离的魔幻般的效果。

第七乐章 海王星--神秘主义者 "海王星"这最后一个乐章,在给人以娴静温柔之感的同时,又表现出神秘莫测与朦胧的太空景象。乐章的第一主题就是以这种色调构筑起来的。霍尔斯特以钢片琴、竖琴和小提琴的大量运用,成功地渲染出一种迷茫的神奇景象。

施特劳斯:唐璜

《唐璜》创作于1888年间,1889年11月11日由施特劳斯本人指挥在魏玛演出。

唐璜这个来自中世纪西班牙传说的人物对于一代又一代的作家和艺术家有着持久的吸引力,据统计,以他为主题的文学艺术作品不下百余种。是唐璜对禁欲道德的违抗给人以鼓舞,还是他在女性面前那种屡试不爽的魅力令人羡慕?其实唐璜的形象本身也被不同时代的人们赋予了不同的内涵,从传说中放荡无羁、无恶不作的登徒子到拜伦长诗中的“拜伦式英雄”。在施特劳斯之前,唐璜在音乐中的不朽写照当然是莫扎特的歌剧《唐璜》。不过施特劳斯创作交响诗《唐璜》的影响并非来自莫扎特的歌剧,而是德国诗人尼克劳斯·莱瑙的诗剧。莱瑙笔下的唐璜同莫扎特歌剧脚本的作者达蓬特塑造的同一人物有所不同,莱瑙突出了这一人物精神世界中的崇高色彩——他对理想女性的追求和征服欲及由此带来的空虚感。施特劳斯在他的《唐璜》总谱上摘引了莱瑙诗剧中的三个片段,作为对听众的提示,其中一段为: 我愿走遍所有的美人云集之地……为的是那征服的瞬间。

《唐璜》成为施特劳斯创作的第一部大获成功的交响诗,除了音乐语言的成熟、洗练之外,一个重要原因在于,它是施特劳斯的第一部“自传性”作品,这倒不是意味着这位二十四岁的作曲家有同唐璜类似的经历,而是他将自己的爱情体验、将自己对昔日恋人多拉·韦汉的眷恋与怀念倾注于笔端,写出了真挚动人的音乐。

《唐璜》的开头堪称交响音乐文献中最新颖动人的,它也是最难演奏的段落。理查·施特劳斯曾以一种老于世故的口吻对一位同行传授他的经验:“最重要的就是在作品一开始就紧紧吸引住听众的注意力。做到了这一点,后面你就可以为所欲为了。”《唐璜》正是作曲家这一经验之谈的最佳例证。开头的这段由一系列短小动机组成的音乐迅疾而热烈,小提琴上旋风般的动机片段与光彩闪烁的小号音型结合,形成了一种独特的乐队音色,用英国音乐学家迈克尔·肯尼迪的话说,这种音色散发着享乐主义的迷人气息。这段音乐是唐璜个性中的躁动、热情与渴望的生动写照,它仿佛是一个简短的引子,以寥寥数笔为主人公的登场作了铺垫。真正的第一主题迅速呈现,由乐队以饱满的配器强奏出的旋律迅速向上攀升着,让我们感受到一个自信、傲慢、充满生命力和征服欲的形象——这就是唐璜首次登场留给我们的印象。当主题由铜管乐器重复时,更增加了英雄般的昂扬气势。小提琴与木管乐器间出现了一段短暂的温柔对话,向我们讲述唐璜的第一次爱情经历。不过从旋律中透出的那种变幻莫测和任性中我们感到,这不过是一次逢场作戏式的风流韵事。乐曲开头的音乐再度出现,表现唐璜在旺盛的生命力和征服欲驱使下不断寻找新的目标。作为这一段结束的深沉旋律显示着唐璜对于理想女性美的渴望,在一段代表理想女性美的、极其妩媚动人的小提琴独奏之后,这个宽广的旋律逐渐发展为壮丽的乐队全奏,成为这首作品的第一个高潮,这是唐璜第一次强烈体现到爱情的陶醉和灵魂的直入云霄般的狂喜。乐曲开头的音乐再度响起,唐璜又开始了新的冒险。低音弦乐器上起伏不定的动机引出了双簧管宽广、宁静的旋律,它的舒缓线条和丰富表情中洋溢着令人心醉的美。这是唐璜的情歌,也是施特劳斯对自己心中理想女性(或许是多拉)的永恒纪念。在双簧管的深情歌唱之后,圆号接过了这段旋律,赋予它浓郁的诗意和伤感色彩,之后这个美妙的旋律再次由双簧管优雅、高贵地唱出。

在这个相当于奏鸣曲式的展开部或交响曲慢乐章的段落之后,音乐并没有回到传统意义上的再现部,而是在小提琴高音区光彩夺目的震音背景上引出了一个新的主题,由四支圆号强有力地齐奏出气势宏大的主题,这是这首音诗中轮廓最为鲜明、个性最为突出的主题,它是对唐璜性格的更深展示——骑士般的高贵与勇武、浪漫时代的膨胀个性以及对理想之美的悲剧式渴望。这个辉煌的新主题开始了第二个展开部——唐璜开始了新的经历。这次是在节日般喧闹的化装舞会上。经过变化的双簧管的歌唱性旋律、四支圆号的威武主题以及乐曲开头的音乐交织、融合,形成灿烂的高潮,描绘出类似瓦格纳歌剧《唐豪塞》中维纳斯堡狂欢的热烈场景。乐曲开头的主题再次出现,这是传统意义上的奏鸣曲式再现部的开始,是对唐璜内心之躁动、空虚感的再次揭示。在新的高潮到来后,音乐突然终止,小号凄凉的和弦与弦乐悲哀的震音表现了唐璜生命的结束。

tracks

1. Mars, the Bringer of War

2. Venus, the Bringer of Peace

3. Mercury, the Winged Messenger

4. Jupiter, the Bringer of Jollity

5. Saturn, the Bringer of Old Age

6. Uranus, the Magician

7. Neptune, the Mystic

Original Version