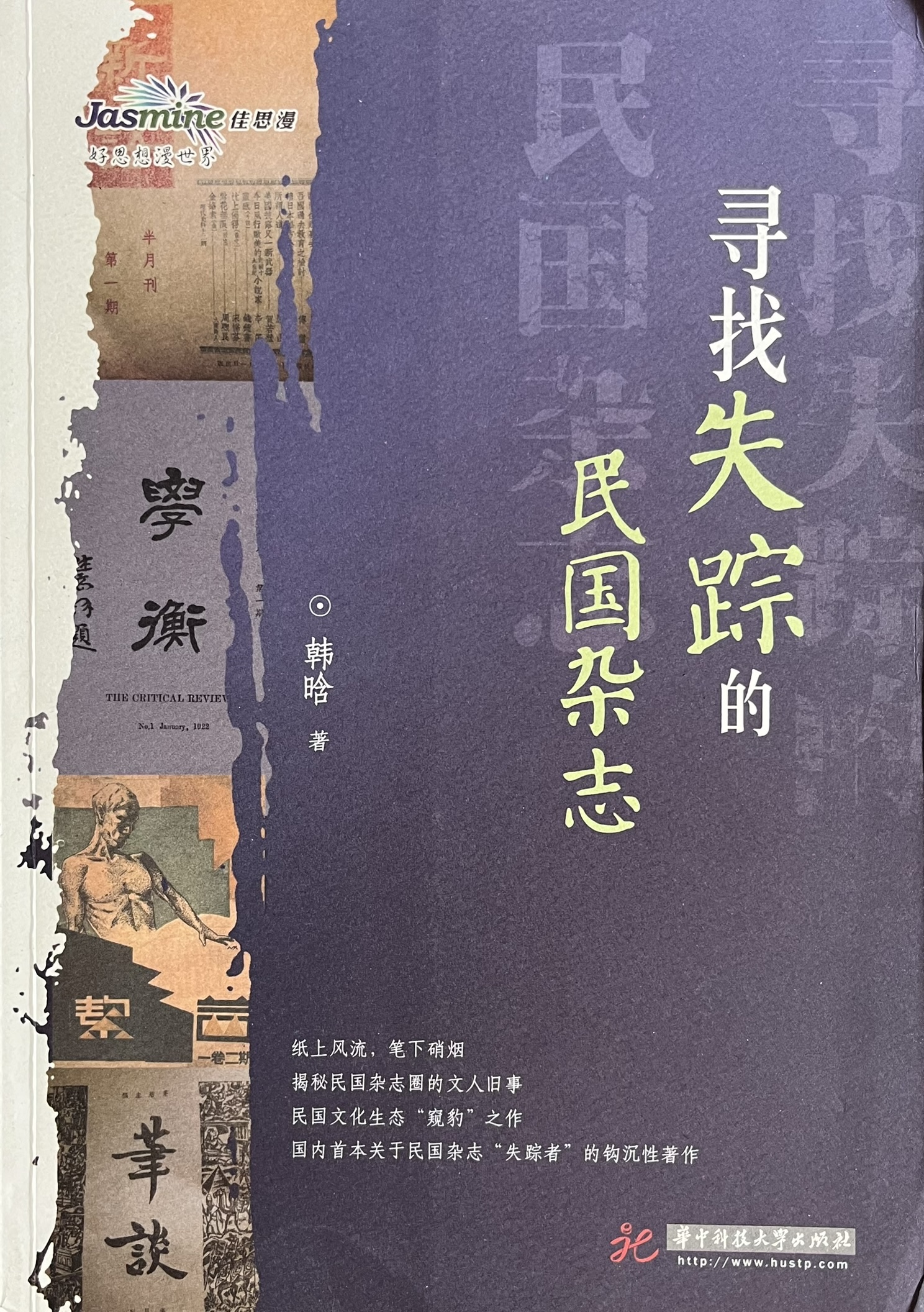

寻找失踪的民国杂志

谷歌图书

韩晗

简介

"寻找失踪的民国杂志"将九种'失踪者'民国期刊进行了'群像式'梳理,较为系统,全面地梳理了期刊语境下的现代文学与社会经济,政治格局及文化思潮等社会意识形态之间的关系.其中涉及的"絜茜","现代文学评论","新语","夜莺","笔谈","烽火"与"武汉大学文哲季刊"等刊物研究均填补了学界相关研究的空白,受到了瑞典皇家文学院院士张隆溪,美国哈佛大学教授王德威,著名作家杨联芬与德国特里尔大学客座教授樊星等国际知名学者的好评,而且武汉大学中文系博士研究生导师樊星教授作为该书的审稿专家,为该书的修改多次提出了珍贵的意见与建议.在'民国怀旧热'的今天,国内尚无一位学者可以一次性拿出这么多成套的散佚期刊并将其研究,解读."寻找失踪的民国杂志"不但选摘了近百幅一手资料的原刊,历史文献图片,而且作者流畅雅驯的文笔,使得"寻找失踪的民国杂志"有了可与散文媲美的可读性,亦有了可与画报媲美的观赏性."寻找失踪的民国杂志"特点:1.学术价值:国内第一本关于民国期刊杂志'失踪者'的钩沉性著作.2.使用价值:研究中国近现代文化绕不开的必读著作.3.史料价值:首度揭秘的第一手资料,从海外带回的珍贵图片.4.权威肯定:瑞典皇家文学院院士张隆溪,美国哈佛大学教授王德威,著名作家杨联芬与德国特里尔大学客座教授樊星等学者重点推荐.

contents

目 录

序(樊星)

导论:建构“群像式”的现代文学史料学研究

——兼谈“二十世纪文学史”的学术困境及其出路

第一章:国家意识、文学叙事与学者参政

——以《新语》半月刊为核心的史料考辩

第二章:“遗失的美好”

——以《絜茜》月刊为核心的史料考辩

第三章:知识分子、公共交往以及话语范式

——以1930-1937年《武汉大学文哲季刊》为核心的学术考察

第四章:狮吼声何处

——关于《狮吼》杂志及其后期文学活动史料考

第五章:“怎样遗忘,怎样回忆?”

——以《现代文学评论》为支点的史料考察

第六章:“被中心”还是“被边缘”?

——以《新青年•第六卷•第五号》为中心的考察分析

第七章:从“话语媒介”到“文学场”

——以《笔谈》杂志为核心的史料考察

第八章:烽火中的呐喊

——以《呐喊(烽火)》周刊为支点的学术考察

补记:胡风茅盾的四次交恶

第九章:上清旧文学之弊,下开新儒家之源

——关于《学衡》杂志的再思考与再认识

余论:关于现代文学期刊研究的几点思考

后记