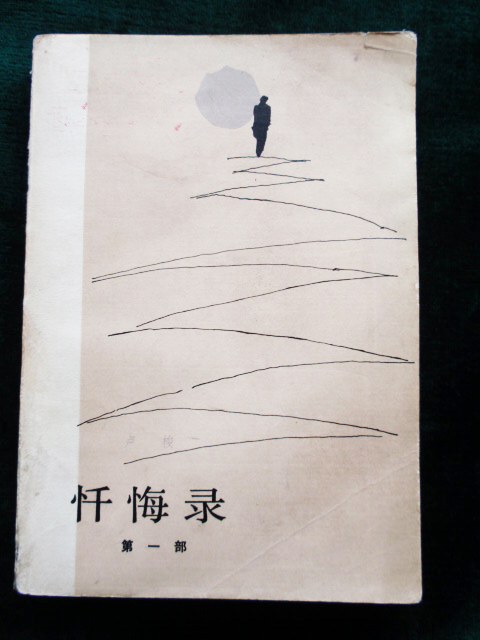

忏悔录1-2

豆瓣

[法] 让-雅克·卢梭 译者: 黎星

简介

在历史上多得难以数计的自传作品中,真正有文学价值的显然并不多,而成为文学名著的则更少。至于以其思想、艺术和风格上的重要意义而奠定了撰写者的文学地位——不是一个普通的文学席位,而是长久地受人景仰的崇高地位的,也许只有《忏悔录》了。卢梭这个不论在社会政治思想上,在文学内容、风格和情调上都开辟了一个新的时代的人物,主要就是通过这部自传推动和启发了十九世纪的法国文学,使它——用当时很有权威的一位批评家的话来说——“获得最大的进步”、“自巴斯喀以来最大的革命”,这位批评家谦虚地承认:“我们十九世纪的人就是从这次革命里出来的”。

写自传总是在晚年,一般都是在功成名就、忧患已成过去的时候,然而对于卢梭来说,他这写自传的晚年是怎样的一个晚年啊!

一七六二年,他五十岁,刊印他的著作的书商,阿姆斯特丹的马尔克-米谢尔·雷伊,建议他写一部自传。毫无疑问,象他这样一个平民出身、走过了漫长的坎坷的道路、通过自学和个人奋斗居然成为知识界的巨子、名声传遍整个法国的人物,的确最宜于写自传作品了,何况在他的生活经历中还充满了五光十色和戏剧性。但卢梭并没有接受这个建议,显然是因为自传将会牵涉到一些当时的人和事,而卢梭是不愿意这样做的。情况到《爱弥儿》出版后有了变化,大理院下令焚烧这部触怒了封建统治阶级的作品,并要逮捕作者,从此,他被当作“疯子”、“野蛮人”而遭到紧追不舍的迫害,开始了逃亡的生活。他逃到瑞士,瑞士当局也下令烧他的书,他逃到普鲁士的属地莫蒂亚,教会发表文告宣布他是上帝的敌人,他没法继续呆下去,又流亡到圣彼得岛。对他来说,官方的判决和教会的谴责已经是够严酷的了,更沉重的一击又接障而来:一七六五年出现了一本题名为《公民们的感情》的小册子,对卢梭的个人生活和人品进行了攻击,令人痛心的是,这一攻击并不是来自敌人的营垒,而显然是友军之所为。卢梭眼见自己有被抹得漆黑、成为一个千古罪人的危险,迫切感到有为自己辩护的必要,于是在这一年,当他流亡在莫蒂亚的时候,他怀着悲愤的心情开始写他的自传。

整个自传是在颠沛流离的逃亡生活中断断续续完成的。在莫蒂埃和皮埃尔岛时,他仅仅写了第一章,逃到英国的武通后,他完成了第一章到第五章前半部分,第五章到第六章则是他回到法国后,一七六七年住在特利堡时完成的,这就是《忏悔录》的第一部。经过两年的中断,他于一七六九年又开始写自传的第七章至第十二章,即《忏悔录》的第二部,其中大部分是他逃避在外省的期间写出来的,只有末尾一章完成于他回到了巴黎之后,最后“竣工”的日期是一七七年十一月。此后,他在孤独和不幸中活了将近八年,继续写了自传的续篇《一个孤独的散步者的梦想》。

《忏悔录》就是卢梭悲惨的晚年的产物,如果要举出他那些不幸岁月中最重要的、甚至是唯一的内容,那就是这一部掺合着辛酸的书了。这样一部在残酷迫害下写成的自传,一部在四面受敌的情况下为自己的存在辩护的自传,怎么会不充满一种逼人的悲愤?它那著名的开篇,一下子就显出了这种悲愤所具有的震撼人心的力量。卢梭面对着种种谴责和污蔑、中伤和曲解,自信他比那些迫害和攻击他的大人先生、正人君子们来得高尚纯洁、诚实自然,一开始就向自己的时代社会提出了勇敢的挑战:“不管末日审判的号角什么时候吹响。我都敢拿着这本书走到至高无上的审判者面前,果敢地大声说:‘请看!这就是我所做过的,这就是我所想过的,我当时就是那样的人……请你把那无数的众生叫到我跟前来!让他们听听我的忏悔……然后,让他们每一个人在您的宝座前面,同样真诚地披露自己的心灵,看有谁敢于对您说:我比这个人好,’”

这定下了全书的论辩和对抗的基调。在这对抗的基调后面,显然有着一种激烈的冲突,即卢梭与社会的冲突,这种冲突决不是产生于偶然的事件和纠葛,而是有着深刻的社会阶级根由的。

卢梭在《忏悔录》的另一个稿本中,曾经批评了过去写自传的人“总是要把自己乔装打扮一番,名为自述,实为自赞,把自己写成他所希望的那样,而不是他实际上的那样”。十六世纪的大散文家蒙田在《随感集》中不就是这样吗?虽然也讲了自己的缺点,却把它们写得相当可爱。卢俊对蒙田颇不以为然,他针锋相对地提出了一个哲理性的警句:“没有可憎的缺点的人是没有的。”这既是他对人的一种看法,也是他对自己的一种认识。认识这一点并不太困难,但要公开承认自己也是“有可憎的缺点”,特别是敢于把这种“可憎的缺点”披露出来,却需要绝大的勇气。人贵有自知之明、严于解剖自己,至今不仍是一种令人敬佩的美德吗?显然,在卢梭之前,文学史上还没有出现过这样一个有勇气的作家,于是,卢梭以藐视前人的自豪,在《忏悔录》的第一段就这样宣布:“我现在要做一项既无先例、将来也不会有人仿效的艰巨工作。我要把一个人的真实面目赤裸裸地揭露在世人面前。这个人就是我。”

卢梭实践了他自己的这一诺言,他在《忏悔录》中的确以真诚坦率的态度讲述了他自己的全部生活和思想感情、性格人品的各个方面,“既没有隐瞒丝毫坏事,也没有增添任何好事……当时我是卑鄙龌龊的,就写我的卑鄙龌龊;当时我是善良忠厚、道德高尚的,就写我的善良忠厚和道德高尚”。他大胆地把自己不能见人的隐私公之于众,他承认自己在这种或那种情况下产生过一些卑劣的念头,甚至有过下流的行径。他说过谎,行过骗,调戏过妇女,偷过东西,甚至有偷窃的习惯。他以沉重的心情忏悔自己在一次偷窃后把罪过转嫁到女仆玛丽永的头上,造成了她的不幸,忏悔自己在关键时刻卑劣地抛弃了最需要他的朋友勒·麦特尔,忏悔自己为了混一口饭吃而背叛了自己的新教信仰,改奉了天主教。应该承认,《忏悔录》的坦率和真诚达到了令人想象不到的程度,这使它成了文学史上的一部奇书。在这里,作者的自我形象并不只是发射出理想的光辉,也不只是裹在意识形态的诗意里,而是呈现出了惊人的真实。在他身上,既有崇高优美,也有卑劣丑恶,既有坚强和力量,也有软弱和怯懦,既有朴实真诚,也有弄虚作假,既有精神和道德的美,也有某种市并无赖的习气。总之。这不是为了要享受历史的光荣而绘制出来的涂满了油彩的画像,而是一个活生生的复杂的个人。这个自我形象的复杂性就是《忏悔录》的复杂性,同时也是《忏悔录》另具一种价值的原因。这种价值不仅在于它写出了惊人的人性的真实,是历史上第一部这样真实的自传,提供了非常宝贵的、用卢梭自己的话来说,“可以作为关于人的研究——这门学问无疑尚有待于创建——的第一份参考材料;”而且它的价值还在于,作者之所以这样做,是有着深刻的思想动机和哲理作为指导的。—— 译本序(柳鸣九)