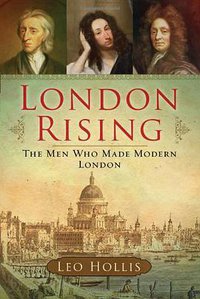

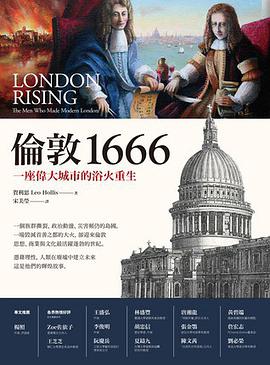

倫敦1666

豆瓣

一座偉大城市的浴火重生

London Rising: The Man Who Made Modern London

[英]賀利思(Leo Hollis) 译者: 宋美瑩

简介

面臨絕路,他們全力思考出路

──從現代倫敦的誕生一窺英格蘭的政治與文化基因

一代人的才智與堅忍,在災害與憂患之中,閃爍發光。

翻轉英國命運,就看這關鍵半世紀。

「日不落帝國」不是一日造成的。倫敦在十九世紀成為歐洲最大城,透過軍事與貿易的影響力宰制全球,今日仍是世界最大金融中心與精英薈萃之地──透過跨國企業的金錢運作,延續往昔帝國的榮景。若我們追溯起源,給予英國首善之都今日面貌的,竟然是十七世紀的一群知識分子。

十七世紀中葉,英國正遭遇體制巨變,教派與黨派林立,社會氣氛緊繃而詭譎。國會用「憲章」給王權戴上枷鎖,使英王查理一世不惜發動內戰,終獲叛國罪名處死問斬。史無前例的變局,將國家的命運拋入了未知的風中。

當此時,建城超過千年的倫敦已負荷不了急速成長的人口,這裡擁擠、髒汙、混亂而無規劃的違建林立。正是在此動盪而失序的年代中,誕生了即將革新倫敦面貌的一代人。他們將被後世譽為理性主義、啟蒙運動的先鋒。這群飽學之士,面對迅速變遷的世界,不滿足於古老的教條式知識,引領「自然哲學」的思潮,即現代科學之先聲。

他們在倫敦成立「皇家學會」各領風騷(王室又復辟了),透過觀察與實驗,找尋自然的真實面貌。卻沒料到,使他們能夠一展抱負的機會,卻來自一場滅頂巨災──接著前一年的大瘟疫,又襲來了1666年倫敦大火。出自深夜的布丁巷一間烘焙坊,冒出的火苗徹底失控,怒號著延燒了四天四夜,吞噬一萬三千餘棟房屋,將市中心夷為平地──幾乎使倫敦「不復存在」,而象徵王權榮光的聖保羅大教堂也受災而成了廢墟。

本書即描寫一群知識分子重建這座城市的故事,他們多才多藝、身兼多職:天文學家暨建築師雷恩(Sir Christopher Wren, PRS, 1632-1723)、鑑賞家和作家艾佛林(John Evelyn, FRS, 1620-1706)、思想家洛克(John Locke, FRS, 1632-1704)、醫師兼地產商巴彭(Nicholas Barbon, 1640-1698),以及人稱「倫敦達文西」的巧匠與天才科學家胡克(Robert Hooke, 以虎克定律、光的波動說和《微物圖誌》[Micrographia]知名,生物細胞的發現者)。

在眾人的奔走之下,從瓦礫堆中升起的恢弘設計,將承載倫敦這第一座現代都市的全新意象。容讀者藉著倫敦浴火重生的故事,一窺英國社會的斷代剖面,一個常民與菁英如何攜手建立的輝煌時代。雖聚焦倫敦一城一地,實則生動描繪出英國脫胎換骨的關鍵契機。

◎各界學者菁英感動推薦。

◎楊照專文導讀、推薦

contents

推薦序 在知識運動浪頭上出現的城市——讀《倫敦1666》/楊照

給台灣讀者的信 世界第一座現代城市——倫敦/賀利思

前言

第一部 內戰時期的孩童

第一章 有史以來英格蘭年輕人的最大危難

第二章 無聲的革命

第二部 復辟時期倫敦的興衰

第三章 復辟與復興

第四章 雙城記

第五章 「倫敦再也不存在了」

第三部 我將再起

第六章 丈量城市

第七章 勘測司令

第四部 現代倫敦的形成

第八章 投機城市

第九章 古老與現代

第十章 政治的對立

第十一章 革命前夕

第五部 倫敦再生

第十二章 徹底摧毀,重新再造

第十三章 倫敦革命

第十四章 鳳凰崛起

第十五章 終點

各章注釋

參考書目

圖片來源

中英對照表暨索引