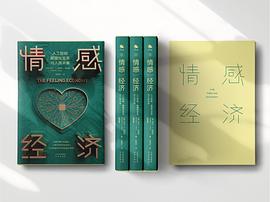

情绪价值 [图书] 豆瓣

8.4 (9 个评分)

作者:

[英]罗斯·哈克曼

译者:

徐航

/

潘沂然

中信出版集团

2024

- 2

我们几乎每天都要被迫调整自己的喜怒哀乐,以便为他人提供“情绪价值”。特别是女性群体,会被更多地要求完成这项没有报酬且令人筋疲力尽的工作。

罗斯·哈克曼将案例研究和统计数据结合起来,以此揭示情绪劳动在社会中的普遍现象,并探究情绪劳动在两性间的不平等现象——女性被期待承担更多的情绪劳动。同时,她进一步阐述了女性群体在父权制社会的弱势处境。此外,她还探讨了情绪劳动背后的本质原因和解决方案,为我们指明改变现状的道路。

情绪劳动是真实存在的,但它不需要成为心理负担。认识到情绪劳动的价值,是全人类获得自由的关键。

罗斯·哈克曼将案例研究和统计数据结合起来,以此揭示情绪劳动在社会中的普遍现象,并探究情绪劳动在两性间的不平等现象——女性被期待承担更多的情绪劳动。同时,她进一步阐述了女性群体在父权制社会的弱势处境。此外,她还探讨了情绪劳动背后的本质原因和解决方案,为我们指明改变现状的道路。

情绪劳动是真实存在的,但它不需要成为心理负担。认识到情绪劳动的价值,是全人类获得自由的关键。