布拉格精神 [图书] 豆瓣

作者:

伊凡.克里瑪

/

景黎明、景凱旋譯

時報文化

2003

- 1

卡夫卡,他以微小卻不容撼動的方式提出對生活荒謬的凝視,骨子裡認真執著、表面上幽默以對;表面上絕望無力、精神底蘊卻堅持反抗。

這樣的精神深深地影響著一個世紀以來的布拉格。當代捷克最知名的文學家伊凡克里瑪以散文寫就的《布拉格精神》便是帶領讀者去滋味這個城市歷史所生成的特有精神,一部深入城市靈魂的文集。大陸異議分子劉曉波推崇此書「讓人謙卑、莊重、如在刀鋒上行走」。

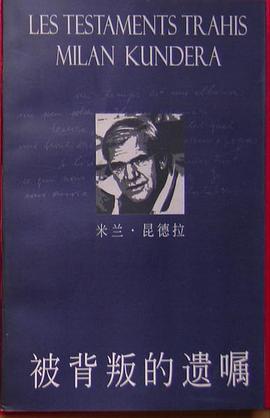

全書最後一篇〈刀劍逼近:卡夫卡的靈感泉源〉不但是介紹卡夫卡的極品、更是重讀卡夫卡絕佳的導引。附帶一提,克里瑪在當年蘇軍鎮壓布拉格時堅持不走,真正布拉格精神於焉彰顯。市民無不推崇其(而非昆德拉)為真正代表布拉格的作家。

書評

書中從評論寫到歷史的文字……最傑出的散文。其中〈刀劍在逼近〉一文檢視了卡夫卡的作品及生命,相當精湛,是重讀卡夫卡絕佳的導引。——《愛爾蘭時報》

冷靜、輕描淡寫中,充滿敏銳。——《周日時報》

伊凡.克里瑪是位擁有巨大力量、原創性的作家。在政治壓迫和精神壓抑下,他的作品依然能夠點石成金。——Patrick McGrath《紐約時報》

克里瑪的作品直到最近才在他的國家捷克解禁,是東歐最重要的文學家之一。與哈維爾、孔拉德(G.Konrad)、哈拉茲梯 (M.Haraszti)等人齊名。——Greg Burkman Bookist

這樣的精神深深地影響著一個世紀以來的布拉格。當代捷克最知名的文學家伊凡克里瑪以散文寫就的《布拉格精神》便是帶領讀者去滋味這個城市歷史所生成的特有精神,一部深入城市靈魂的文集。大陸異議分子劉曉波推崇此書「讓人謙卑、莊重、如在刀鋒上行走」。

全書最後一篇〈刀劍逼近:卡夫卡的靈感泉源〉不但是介紹卡夫卡的極品、更是重讀卡夫卡絕佳的導引。附帶一提,克里瑪在當年蘇軍鎮壓布拉格時堅持不走,真正布拉格精神於焉彰顯。市民無不推崇其(而非昆德拉)為真正代表布拉格的作家。

書評

書中從評論寫到歷史的文字……最傑出的散文。其中〈刀劍在逼近〉一文檢視了卡夫卡的作品及生命,相當精湛,是重讀卡夫卡絕佳的導引。——《愛爾蘭時報》

冷靜、輕描淡寫中,充滿敏銳。——《周日時報》

伊凡.克里瑪是位擁有巨大力量、原創性的作家。在政治壓迫和精神壓抑下,他的作品依然能夠點石成金。——Patrick McGrath《紐約時報》

克里瑪的作品直到最近才在他的國家捷克解禁,是東歐最重要的文學家之一。與哈維爾、孔拉德(G.Konrad)、哈拉茲梯 (M.Haraszti)等人齊名。——Greg Burkman Bookist