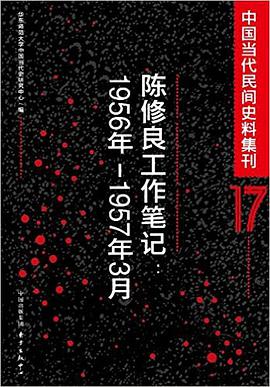

中国当代民间史料集刊17 [图书] 豆瓣

作者:

华东师范大学中国当代史研究中心

2016

- 1

《中国当代民间史料集刊17:陈修良工作笔记(1956年-1957年3月)》为陈修良同志1956年—1957年3月的工作笔记。《中国当代民间史料集刊17:陈修良工作笔记(1956年-1957年3月)》内容包括了在此工作阶段的方方面面,例如一些重要会议的纪要、讲话实录,关于教育、经济等各项工作的总结及经验等,具有较高的史料价值。