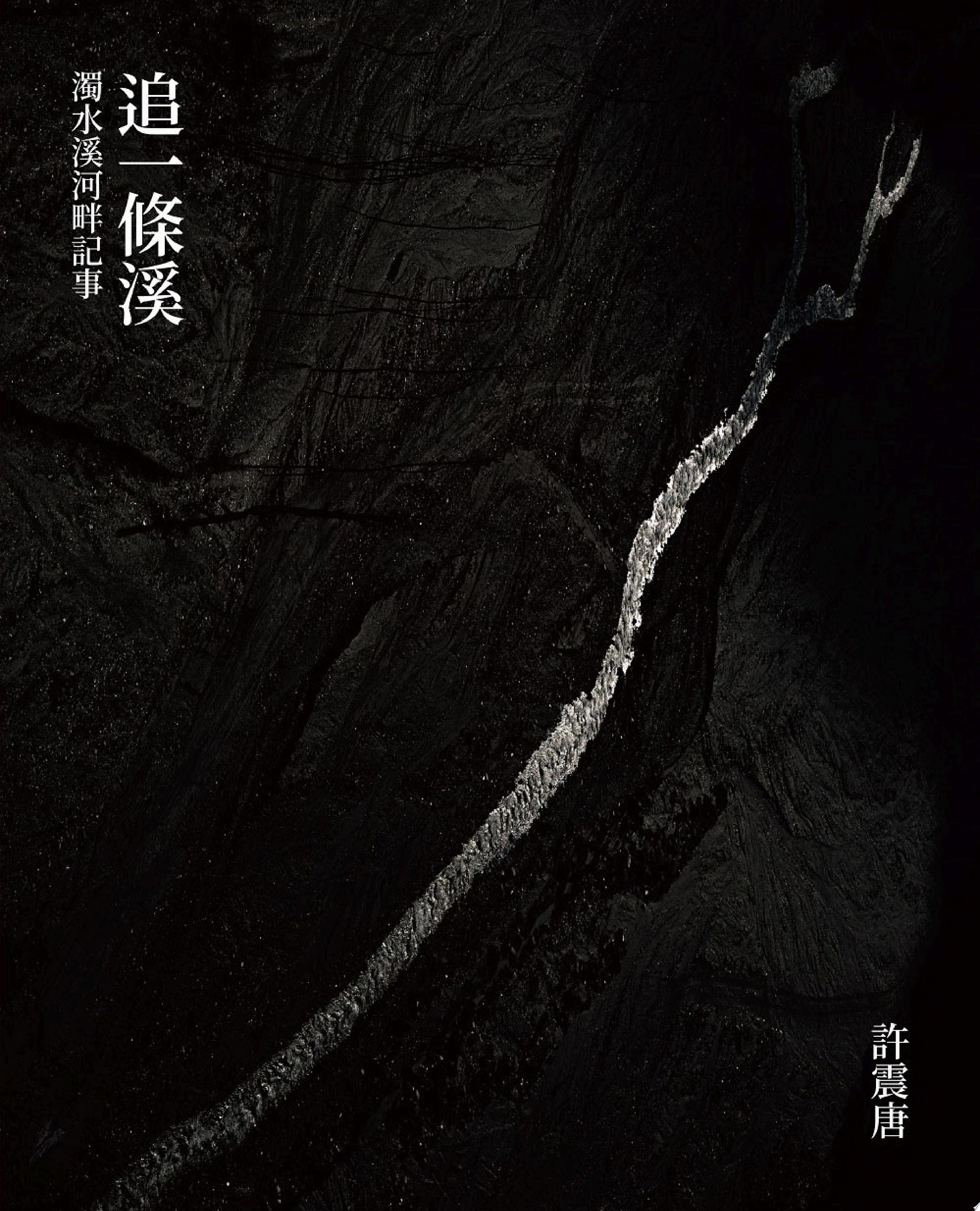

追一條溪:濁水溪河畔記事 [图书] 谷歌图书

作者:

許震唐

春山出版

《南風》後,攝影家許震唐的快門與行腳未曾停歇

無數次蹽過濁水溪,記錄環境變化與日常

沿河的農、土、人、情凝鍊於觀景窗中

出身彰化大城鄉台西村的許震唐,二○一三年以《南風》展現對故鄉的長期紀錄,十二年來,他從這個濁水溪的「最後一村」出發,來回逡巡,從下游至上游,以十二個主題加上一趟河流公路旅行,將環境與鄉土的追問擴大至整個濁水溪流域。

濁水溪全長一八六.六公里,是臺灣最長的河川,流經彰化、雲林、南投、嘉義,餵養人民不知凡幾,其多重支流更彷彿深入島嶼核心血脈。這本攝影集不僅是許震唐在觀景窗凝視濁水溪的作品,更有他走向現場的文字動態,是一本從出海口到高山源頭的人文地理誌。

許震唐記錄了出海口捕烏魚與鰻苗的人,和環境惡化下河口形成的沙丘異世界;平原上如珍珠散落的西瓜、消逝的菸葉、潮溼的菇寮;沿著山勢上行,筍人在天未亮的竹林搜尋冬筍,砂石車司機在枯水期的溪床載卸一車車砂石,孤寂又具風險的車上人生;穿越峽谷,有環流丘的開闊,攀往高山,壯麗的山景與荒廢的溫泉鄉並行,三千二百公尺合歡山上的紅屋頂公廁,成了濁水溪源頭的象徵。

長時間追一條溪,為的不是捕捉精采一瞬,而是與溪流共度日常,在攝影的時間性之中召喚日常性。而對許震唐來說,攝影的日常性就是「別無所求」,靜靜等待濁水溪的時間與空間,凝鍊在屬於土地的一瞬間。

誠摯推薦

吳晟/作家

余志偉/哲攝#新臺灣影像共讀推動者

柯金源/紀錄片工作者

陳佳琦/嘉義市立美術館館長

張世倫/影像評論家、攝影史研究者

詹順貴/環境律師

蔡崇隆/紀錄片導演

鐘聖雄

龔卓軍/臺南市美術館館長

(依姓名筆劃排列)

【本書由國家文化藝術基金會臺灣書寫專案補助出版】

作者簡介

許震唐

自由攝影師,生於濁水溪出海口北岸的彰化縣台西村人。鏡頭下描寫人、土地、環境的關係與面對環境困境的隱喻,同時藉由影像的力量傳達人、土地、環境之間的自我省思。

著有《南風》(鐘聖雄合著),及《億萬年尺度的臺灣》、《濁水溪三百年》攝影。

無數次蹽過濁水溪,記錄環境變化與日常

沿河的農、土、人、情凝鍊於觀景窗中

出身彰化大城鄉台西村的許震唐,二○一三年以《南風》展現對故鄉的長期紀錄,十二年來,他從這個濁水溪的「最後一村」出發,來回逡巡,從下游至上游,以十二個主題加上一趟河流公路旅行,將環境與鄉土的追問擴大至整個濁水溪流域。

濁水溪全長一八六.六公里,是臺灣最長的河川,流經彰化、雲林、南投、嘉義,餵養人民不知凡幾,其多重支流更彷彿深入島嶼核心血脈。這本攝影集不僅是許震唐在觀景窗凝視濁水溪的作品,更有他走向現場的文字動態,是一本從出海口到高山源頭的人文地理誌。

許震唐記錄了出海口捕烏魚與鰻苗的人,和環境惡化下河口形成的沙丘異世界;平原上如珍珠散落的西瓜、消逝的菸葉、潮溼的菇寮;沿著山勢上行,筍人在天未亮的竹林搜尋冬筍,砂石車司機在枯水期的溪床載卸一車車砂石,孤寂又具風險的車上人生;穿越峽谷,有環流丘的開闊,攀往高山,壯麗的山景與荒廢的溫泉鄉並行,三千二百公尺合歡山上的紅屋頂公廁,成了濁水溪源頭的象徵。

長時間追一條溪,為的不是捕捉精采一瞬,而是與溪流共度日常,在攝影的時間性之中召喚日常性。而對許震唐來說,攝影的日常性就是「別無所求」,靜靜等待濁水溪的時間與空間,凝鍊在屬於土地的一瞬間。

誠摯推薦

吳晟/作家

余志偉/哲攝#新臺灣影像共讀推動者

柯金源/紀錄片工作者

陳佳琦/嘉義市立美術館館長

張世倫/影像評論家、攝影史研究者

詹順貴/環境律師

蔡崇隆/紀錄片導演

鐘聖雄

龔卓軍/臺南市美術館館長

(依姓名筆劃排列)

【本書由國家文化藝術基金會臺灣書寫專案補助出版】

作者簡介

許震唐

自由攝影師,生於濁水溪出海口北岸的彰化縣台西村人。鏡頭下描寫人、土地、環境的關係與面對環境困境的隱喻,同時藉由影像的力量傳達人、土地、環境之間的自我省思。

著有《南風》(鐘聖雄合著),及《億萬年尺度的臺灣》、《濁水溪三百年》攝影。