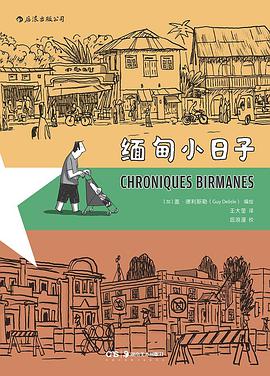

缅甸小日子 豆瓣

Chroniques Birmanes

8.5 (64 个评分)

作者:

[加]盖·德利斯勒

译者:

王大莹

后浪丨湖南美术出版社

2020

- 9

※安古兰漫画大奖得主的另类报告书

※翻译成十多种语言的纸上纪录片

※独一无二的缅甸纪实漫画

※非浮光掠影式的深度旅行手账

※一个神秘国度的荒诞与日常

※漫画家爸爸、无国界医生管理人妈妈、新生宝宝的缅甸岁月

◎ 编辑推荐

🏆安古兰漫画大奖得主的另类报告书,知名作者纪实漫画作品

盖·德利斯勒,画关键帧的职业动画师,毕业于动画排名世界第一的谢尔丹动画学院,以旅行报道漫画和育儿漫画得享盛名,斩获各大奖项。

代表作:《平壤》《耶路撒冷》《缅甸小日子》《第111天:人质手记》等。其中《耶路撒冷》获得法国安古兰国际漫画节蕞高奖——蕞佳漫画奖,《平壤》入选“蕞伟大的100部漫画”。

《缅甸小日子》已被翻译为英语、德语、意大利语、波兰语、捷克语、西班牙语、葡萄牙语、芬兰语、克罗地亚语和缅甸语等18国语言,在多国畅销;《出版者周刊》《纽约客》《英国卫报》好评推荐,并荣获加拿大阿尔贝里克·布儒瓦漫画奖,是了解缅甸的必读图像小说。

🛺 珍稀的“旅行报道漫画”,一部图像小说版的《寻路缅甸》

有别于市场上的旅行、纪实类书籍,这本书的主题不是旅游攻略和心得,也不是惊天动地的历史记录,而是着眼于琐碎、平凡的个人生活,尝试理解自己生活的地方和当地人,并将这种理解传递出去。作者笔力非凡,用新闻的笔法画漫画,既幽默逗趣,又洞察深刻。

混合游记、纪实、搞笑、漫画、育儿多种风味,举重若轻,将“政治、宗教、风土、人道主义”这类宏大命题融入日常生活的描绘中,经线条简单的漫画剖析解构,画得通俗、家常,个中笔触坦荡而细微,动人之处也正在于此。

本书既是轻盈的纪实漫画,厚重的日常漫画,更是具备图像美感和社会观察犀利敏锐度的旅行报道漫画,开拓了图像小说的边界。

🎡 神秘国度的真实刻画,带你走进特殊时期的缅甸

以画笔掀开缅甸这个熟悉又陌生国度的神秘面纱。

漫画家爸爸、无国界医生管理人妈妈、新生宝宝三人一起在缅甸生活了一年。审查、迁都、炎热、专制……给他们的生活加了料,发生了奇妙的化学反应。

本书的写实简洁有力,从头到尾洋溢着浓浓的人文主义关怀,一个个2~5页的小故事串联成篇,既温柔又细腻,是展示缅甸普通人真实日常的一扇不一样的窗口。

一本书,是一个窗口,虽说描绘的是缅甸的小日子,却也能从中窥见缅甸的大社会。作者以绝妙的叙述和笔触赋予他所描绘的时刻以生命,让我们有幸跟着作者的画笔一起见证那个特殊时代的荒诞与日常,见证一家三口的“缅甸岁月”。

◎ 内容简介

关于缅甸,你知道什么?仰光?大金塔?昂山素季?……还有呢?

缅甸一天只供电四个小时?!将领们只有高中学历?!买电脑居然还要通过秘密管道?!银行还在手写记账?!昨天还在当会计的邻居,今天已成得道高僧?!

曾获法国安古兰国际漫画节大奖的加拿大漫画家盖·德利斯勒带着刚出生的儿子,跟随任职于无国界医生组织被派驻缅甸的妻子,到遥远陌生的东方国度缅甸生活了一年。他用幽默智慧的文字及轻盈洗练的画风笔触,忠实地记录下缅甸当地的生活风物,并对当地的文化政治进行了犀利独到的观察和省思。

◎ 媒体或名人推荐

画风活泼简约,在传统的旅行见闻录里融合了意想不到的敏锐观察。

——《纽约客》

《缅甸小日子》不仅是一部简洁有力的纸上电影,更是一部极有价值的艺术杰作。

——《出版者周刊》

近年来关于缅甸生活的相关书籍中蕞具启发性也蕞有洞见的一本。

——《英国卫报》

德利斯勒对缅甸的观察入微,不猎奇也不过于悲悯,纪实类作品难的是客观地看待自己的不客观,德利斯勒做到了。一个来自西方世界的加拿大人,在一年里,静静用笔描绘缅甸的世界。

——IGN

作者将缅甸的社会变化顺手拈来,观察之细致,情怀之深邃,视角之客观,文笔之流畅,画笔之灵动,让人不得不震惊叹服。这是一本了解缅甸的必读图像小说,因为你找不到第二本这样的书!

——亚马逊读者

德利斯勒的作品读来轻松愉快,有趣又有料,画出了人味与趣味。你想象不到他为什么能将沉甸甸的现实表现得这么简明有力、轻盈活泼。这是一本边界辽阔、引人深思的纪实图像小说,让你读完掩卷沉思之余还能心生暖意,那些对异乡生活的凝视和思索就藏在言有尽而意无穷的画笔缝隙之间。

——亚马逊读者

※翻译成十多种语言的纸上纪录片

※独一无二的缅甸纪实漫画

※非浮光掠影式的深度旅行手账

※一个神秘国度的荒诞与日常

※漫画家爸爸、无国界医生管理人妈妈、新生宝宝的缅甸岁月

◎ 编辑推荐

🏆安古兰漫画大奖得主的另类报告书,知名作者纪实漫画作品

盖·德利斯勒,画关键帧的职业动画师,毕业于动画排名世界第一的谢尔丹动画学院,以旅行报道漫画和育儿漫画得享盛名,斩获各大奖项。

代表作:《平壤》《耶路撒冷》《缅甸小日子》《第111天:人质手记》等。其中《耶路撒冷》获得法国安古兰国际漫画节蕞高奖——蕞佳漫画奖,《平壤》入选“蕞伟大的100部漫画”。

《缅甸小日子》已被翻译为英语、德语、意大利语、波兰语、捷克语、西班牙语、葡萄牙语、芬兰语、克罗地亚语和缅甸语等18国语言,在多国畅销;《出版者周刊》《纽约客》《英国卫报》好评推荐,并荣获加拿大阿尔贝里克·布儒瓦漫画奖,是了解缅甸的必读图像小说。

🛺 珍稀的“旅行报道漫画”,一部图像小说版的《寻路缅甸》

有别于市场上的旅行、纪实类书籍,这本书的主题不是旅游攻略和心得,也不是惊天动地的历史记录,而是着眼于琐碎、平凡的个人生活,尝试理解自己生活的地方和当地人,并将这种理解传递出去。作者笔力非凡,用新闻的笔法画漫画,既幽默逗趣,又洞察深刻。

混合游记、纪实、搞笑、漫画、育儿多种风味,举重若轻,将“政治、宗教、风土、人道主义”这类宏大命题融入日常生活的描绘中,经线条简单的漫画剖析解构,画得通俗、家常,个中笔触坦荡而细微,动人之处也正在于此。

本书既是轻盈的纪实漫画,厚重的日常漫画,更是具备图像美感和社会观察犀利敏锐度的旅行报道漫画,开拓了图像小说的边界。

🎡 神秘国度的真实刻画,带你走进特殊时期的缅甸

以画笔掀开缅甸这个熟悉又陌生国度的神秘面纱。

漫画家爸爸、无国界医生管理人妈妈、新生宝宝三人一起在缅甸生活了一年。审查、迁都、炎热、专制……给他们的生活加了料,发生了奇妙的化学反应。

本书的写实简洁有力,从头到尾洋溢着浓浓的人文主义关怀,一个个2~5页的小故事串联成篇,既温柔又细腻,是展示缅甸普通人真实日常的一扇不一样的窗口。

一本书,是一个窗口,虽说描绘的是缅甸的小日子,却也能从中窥见缅甸的大社会。作者以绝妙的叙述和笔触赋予他所描绘的时刻以生命,让我们有幸跟着作者的画笔一起见证那个特殊时代的荒诞与日常,见证一家三口的“缅甸岁月”。

◎ 内容简介

关于缅甸,你知道什么?仰光?大金塔?昂山素季?……还有呢?

缅甸一天只供电四个小时?!将领们只有高中学历?!买电脑居然还要通过秘密管道?!银行还在手写记账?!昨天还在当会计的邻居,今天已成得道高僧?!

曾获法国安古兰国际漫画节大奖的加拿大漫画家盖·德利斯勒带着刚出生的儿子,跟随任职于无国界医生组织被派驻缅甸的妻子,到遥远陌生的东方国度缅甸生活了一年。他用幽默智慧的文字及轻盈洗练的画风笔触,忠实地记录下缅甸当地的生活风物,并对当地的文化政治进行了犀利独到的观察和省思。

◎ 媒体或名人推荐

画风活泼简约,在传统的旅行见闻录里融合了意想不到的敏锐观察。

——《纽约客》

《缅甸小日子》不仅是一部简洁有力的纸上电影,更是一部极有价值的艺术杰作。

——《出版者周刊》

近年来关于缅甸生活的相关书籍中蕞具启发性也蕞有洞见的一本。

——《英国卫报》

德利斯勒对缅甸的观察入微,不猎奇也不过于悲悯,纪实类作品难的是客观地看待自己的不客观,德利斯勒做到了。一个来自西方世界的加拿大人,在一年里,静静用笔描绘缅甸的世界。

——IGN

作者将缅甸的社会变化顺手拈来,观察之细致,情怀之深邃,视角之客观,文笔之流畅,画笔之灵动,让人不得不震惊叹服。这是一本了解缅甸的必读图像小说,因为你找不到第二本这样的书!

——亚马逊读者

德利斯勒的作品读来轻松愉快,有趣又有料,画出了人味与趣味。你想象不到他为什么能将沉甸甸的现实表现得这么简明有力、轻盈活泼。这是一本边界辽阔、引人深思的纪实图像小说,让你读完掩卷沉思之余还能心生暖意,那些对异乡生活的凝视和思索就藏在言有尽而意无穷的画笔缝隙之间。

——亚马逊读者