1. 古琴独奏《神人畅》

龚一根据《西麓堂琴统》打谱

周成龙改编

龚一独奏

上海民族乐团小乐队伴奏

古琴是我国最古老的弹拨乐器,又称“琴”或“七弦琴”,在古代有 “绿绮”、“丝桐”等别称。

据说,古琴是伏羲氏创造出来的,而一些古籍则认为是神农氏首创。虽然两种说法不一,但时间都够久远的。

至少在西周时期,古琴已经是一种非常常见的正统乐器,在按乐器材料划分的八类“八音”中属“丝”。

古琴起初只有五弦,据说西周时周文王周武王各加了一根,发展成为七弦。汉末三国之际,古琴的七弦、十三徽的形制已基本稳定,一直流传沿袭到现在。

一般定制是长约130厘米,宽约20厘米,厚约5厘米。大多以桐木作面板,梓木作底板,合为音箱,髹以色漆。一端有岳山支撑琴弦,其下有琴轸用以调整弦的音高,琴面的十三个琴徽则是标识弦上音位之用。琴面张七弦,由粗而细,自外向内排列,一般按五声音阶定弦。

古琴在演奏时右手拨弦取音,有散、泛、按三种音色变化。散声以空弦发音,其声刚劲浑厚。泛音是以左手轻触徽位,发出轻盈虚飘的乐音。按声左手按弦发音,移动按指可以改变音高并能奏出滑音、颤音及其它装饰音。此外还能演奏同度、八度、五度等音程。

《神人畅》原谱有序云:“唐尧所作”, 又有“神授声”传说……这些说法固然不可信,但种种迹象表明,此曲显然是颇有渊源的汉魏遗音。

《神人畅》生动地描绘了古代宫廷舞蹈场景,表现了“尧弹琴,神人现”的神话故事。如果联系到乐曲那种新奇、神妙而又奔放、热烈的音调,可使我们确信它描绘的与其说是人们心目中的神仙世界,不如说是再现了远古人们生活的神奇画卷:部落联盟首领“尧”祭祀时弹着琴,奇妙的琴声感动上天,使天神降临,人们为此欢乐歌舞,庆祝这一盛事。

2. 埙独奏《楚歌》

陈重、杜次文改编

王力钧独奏

马晓兰箜篌伴奏

埙是中国古老的吹奏乐器。远古多为石制、骨制,后来逐渐改用陶土烧制而成,又称陶埙。浙江河姆渡文化遗址出土的有一个音孔的陶埙,经考古测定距今约七千年。

多处文化遗址均发掘出埙,其制作材料有石、骨、玉、象牙和陶土等多种,形状有球形、管形、鱼形、橄榄形、椭圆形、和梨形等。以陶土烧制的梨形埙最为普遍,有一音孔、二音孔、三音孔、五音孔等多种……殷商以后的一多年中,埙一直停留在原来的水平上──五音孔陶埙能够吹奏七声音阶和部分半音,至汉代才出现了六音孔埙。宋代曾有过七音孔的木埙,但没有流传下来。直至清代,埙仍保持在五音孔上。

在周代的乐器八音分类中,埙被列为土类乐器。传统埙(殷埙)的形制为圆形、上尖、削肩、腰粗、平底、内膛空,形似鸭梨,顶端开一吹孔,两侧各有二孔。二十世纪八十年代,音乐工作者对埙进行了改革。放大了体积和肩部,扩展了内膛,使音量增大;音孔增加到十个,扩展了音域。

改革后的埙,音量较大,穿透力强,音色低沉苍劲,古朴醇厚而悲壮,很有特色,非其他乐器可代替。既能用于独奏,又可与乐队合奏。

乐曲根据古曲《霸王卸甲》改编,项羽为刘邦大军所困,面临四面楚歌,军心涣散,战马嘶鸣,只能与虞姬做最后的生离死别。古埙声声,慷慨悲凉,苍劲雄浑,不仅是音符和旋律的绝佳表现,更是向人们如泣如诉讲述一个悲壮的故事。

3. 古琵琶独奏《如意娘》

敦煌琵琶谱

叶栋译谱

汤良兴改编、独奏

琵琶是我国古老的弹拨乐器。琵琶二字,在中国古代是摹拟演奏手法的形声字,右手向前弹出曰“琵”,向后弹进曰“琶”,是弹奏时的两个基本手法。因此远在秦汉时期,凡是用这两个手法抱在怀中弹奏的乐器都可称为琵琶。以后经过了漫长的发展,逐步定形为一种半梨形音箱,曲项四弦,置胸前演奏的琵琶。

琵琶是中国弹拨乐器中最富有表现力乐器,因而在琵琶大曲中有文武两种截然不同风格之分:文曲宜于表现文静细腻、柔和美妙的情趣,如《夕阳箫鼓》、《汉宫秋月》等曲;武曲适于表现威武雄健、豪放爽朗的气概,如《十面埋伏》、《海青拿天鹅》等曲……即既能表现气势磅礴的古战场气势,又能表现花前月下缠绵的思念之情。

此曲原别名《如意曲》,系唐代教坊曲,为《五弦谱》曲之一,商调曲,有词。

武则天有《如意娘》一诗,诗云:“看朱成碧思纷纷,憔悴支离为忆君。不信比来长下泪,开箱验取石榴裙。” 因此,《乐府诗集》转引《乐苑》的说法,乐曲的作者是唐则天皇后。

乐曲根据武则天诗意而作,凄寂、哀怨,表现了古代妇女思念亲人的深切情怀。

4. 箜篌独奏《蕉窗夜雨》

古曲

马圣龙、周成龙改编

马晓兰独奏

上海民族乐团小乐队伴奏

箜篌是我国古代弹拨乐器,盛行于汉唐时代,有卧箜篌、竖箜篌、凤首箜篌三种形制。明代以后很少使用。现改革的箜篌有三十七根弦,擅长演奏划音、吟音、揉弦等手法,表现力极为丰富。

按:2005年第2期《音响技术》2-82【金碟名曲】载有《复得的雅韵》一文,比较详尽地介绍了箜篌,可以参考。

乐曲名称来自宋词:“只知愁上眉,不知愁来路。窗外有芭蕉,阵阵黄昏雨……”乐曲描写古人在寂静的雨夜,产生强烈的思乡情怀。悠长的愁思,仿佛缠缠绵绵的细雨,淅淅沥沥地打在芭蕉叶上,声音不大,却十分清晰……全曲恰似一幅工笔精细、素色淡雅的水墨画,引人入胜。

《蕉窗夜雨》本是一首古筝独奏曲,用箜篌演奏别有一番韵味。

5. 洞箫独奏《佛上殿》

古曲

刘斌配器

谭谓裕独奏

上海民族乐团小乐队伴奏

箫,原称“洞箫”,现简称“箫”,我国古老的吹奏乐器,单管竖吹。

箫在汉代时称为“篴”、“竖篴”或“羌笛”。最初只有4孔(3个音孔加管口1孔),西汉京房加1孔,成为5孔;到了晋代已有6个指孔的笛(即箫),与现代的箫相似。唐代以前,笛箫通常不分。至唐代,出现了前面六孔、旁边一孔,加有竹膜的笛子,此时笛箫概念基本分开:横吹为笛,竖吹为箫。

古代的箫多为竹制,但也有玉制或瓷制;现代箫为竹制,管长约八十厘米,上端封口的竹节边缘开吹孔,管身开有指孔六个,前五孔,后一孔,下方另有两对出音孔,底端为开管。

箫的音量较小,音色既圆润轻柔甘美,又幽静娓婉清雅,以夜阑更深之际乐声幽美悦耳著称,常用于独奏和琴箫合奏或演奏传统丝竹乐曲。

《佛上殿》是一首民间乐曲,节奏缓慢平稳,以箫独奏的形式,加上木鱼的敲击声衬托,使音乐听来极富庙堂色彩和神圣虔诚的韵味。凝重、抒缓、缥缈的旋律,呈现出古代寺院庙堂庄严、肃穆的气氛以及佛家子弟在静心坐禅的幽远空灵意境。

6. 编铓独奏《枫桥夜泊》

金复载曲

王启权独奏

上海电影乐团小乐队伴奏

编铓,又称铓锣,是古老而极富有特色的民族定音打击乐器,流传于云南、广西等地的傣、佤、壮、景颇、崩龙等民族间。铓锣面圆体厚,由特制的响铜铸成,锣身轻薄,锣脐为乳突状结构,锣面呈拱形。编铓由三十二面大小不等、音高不同的铓锣组成,并按一定音序编排在一起,吊挂在一个长方形木架上。它的音色浑厚洪亮、悠扬动听,富有魅力。

乐曲根据唐代诗人张继的诗“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠,姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”而作。作者利用编铓特有的音色,运用现代作曲技法,恰到好处地勾画出一幅“寒山寺夜半钟声”的音画,真是古钟声声,缥缥缈缈,思绪万千。

7. 筚篥独奏《凄凉犯》

南宋·姜夔(白石)词曲

杨荫浏译谱

周成龙改编

尹重华独奏

上海民族乐团伴奏

筚篥亦作“觱篥”、“芦管”、“笳管”,又称“悲篥”、“必栗”等,是源于西域有着两千多年历史的古老的吹奏乐器。汉代时传入中原地区,南北朝时有大小筚篥、桃皮筚篥、柳皮筚篥及双筚篥等多种形式。隋唐至宋元时盛行全国,宋代教坊十三部中有筚篥部。杜甫、白居易等诗人在诗中曾有细致的描述。

《凄凉犯》是南宋词人、作曲家姜白石自度曲──自己谱曲、自己填词的词(歌曲)。

“犯”是古代乐曲的一种调称。此曲原有小序,说明了创作缘由:1191年,姜白石访问边防要地合肥,正当深秋时节,城内一片萧瑟,战马不时发出嘶叫之声。出城四望,到处是荒烟野草,十分凄凉黯淡。姜白石感触很深,就借琴曲中的凄凉调意,创作了这首自度曲。

全曲结构完整,音乐伴随情绪的发展很有逻辑;在调性、调式的对比和段落衔接等方面也处理得相当自然,并做到了为表现乐曲的感情内容服务,是姜白石的最有代表性的作品之一。

8. 古筝独奏《寒鸦戏水》

传统乐曲

朱晓萌独奏

古筝简称“筝”,我国古老的拨弦乐器。筝的历史悠久,春秋战国时期,筝已流行于秦地(今陕西省),史称“秦筝”。

筝在汉、晋以前十二弦,唐、宋增加为十三弦,明、清以来逐渐增至十五或十六弦。二十世纪六十年代改革制成二十一弦、二十五弦的古筝,筝弦也由传统的丝弦改为钢丝弦或尼龙缠弦,并设有机械变音装置,能转十二调。

古筝按五声音阶定弦。其传统的演奏技法:用大、食、中三指,或大、食,或大、中两指弹弦;用左手食指、中指或中指、无名指捺弦以取得“按、颤、揉、推”等的变化音。

古筝的发音浑厚明亮、音韵优美华丽,善于表现行云流水的意境和细腻委婉的情调,用于独奏、重奏、歌唱的伴奏及器乐合奏。

此曲是广东潮州民间筝曲。乐曲采用高低八度音程交替变化的手法,配合轻快流利的花指,以轻盈的旋律、清新的格调、别致的韵味,描绘一群寒鸦(即鱼鹰)在水中追逐嬉戏的情景。

9. 篞独奏《梅花三弄》

古曲

罗守诚独奏

翁镇发笙伴奏

篞是我国古代音区较低的笛类乐器。我国最早的辞书《尔雅·释乐第七》记载:“大管谓之簥,其中谓之篞,小者谓之篎。”其音色低沉,悲切动人。

《梅花三弄》又名《梅花引》、《玉妃引》、《梅花落》等,是晋代古曲。原为笛子曲,据说是唐代颜师古将其改编为古琴曲。

《梅花三弄》借物咏怀,借梅花的傲霜斗雪,表现其高洁安详,以表达作者那种刚毅不拔、坚贞不屈的胸襟。

曲中的泛音曲调,在不同的徽位上重复了三次,所以称做“三弄”。乐曲前半阕奏出了清幽舒畅的泛音曲调,以表现傲霜雪的梅花,和它那恬静而安详的神态。后半部分利用音色对比和节奏对比,表现梅花与寒风搏斗的形象。

按:关于此曲,《音响技术》1997年第5期5-61【金碟名曲】中《十大名曲浅说(四)》有比较全面的介绍,可以参考。

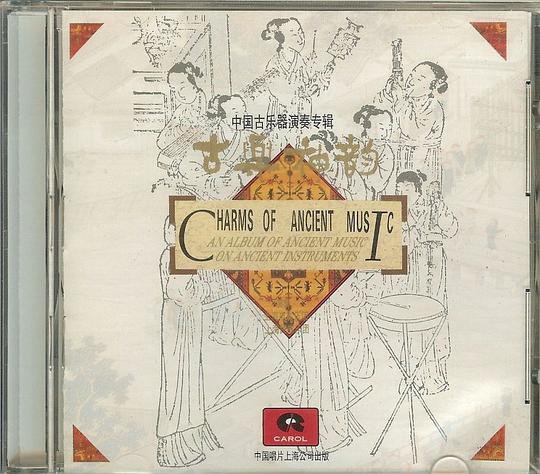

这张唱片中规中矩,音乐的层次感平衡感把握得很好,高低音绝无过分夸张之处,在配器上所下的功夫,使得每一段音乐都能凸现出独奏乐器特有的韵味。

——以上介绍来自2006年第七期《音响技术》第7-75页【金碟名曲】