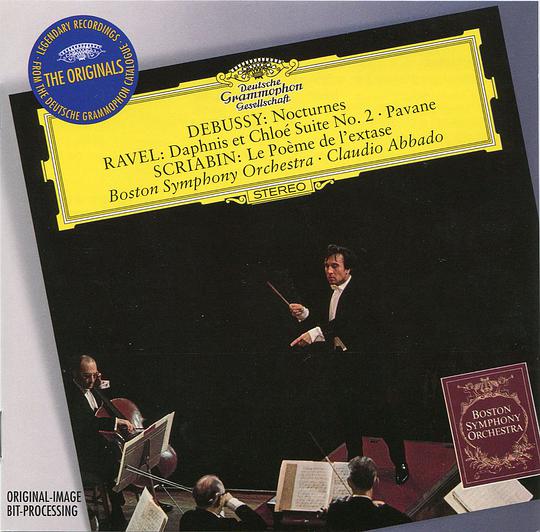

DG原装系列 德彪西:夜曲·拉威尔:达夫尼与克罗埃 [音乐] 豆瓣

Claudio Abbado

/

Boston Symphony Orchestra

类型:

古典

发布日期 2012年9月3日

出版发行:

DG

著名的法国作曲家,印象派作曲家的最杰出代表之一拉威尔。七岁开始学钢琴,十四岁入巴黎音乐院。早期印象派音乐热衷于明暗对比、光明与阴影中神秘的游戏,而自我陶醉在冗长的印象中;而拉威尔作为印象派音乐家则大大发展了印象派音乐的表现力,他喜爱喷射出五彩缤纷,光彩夺目的人造烟火,喜爱富于诗意的洪亮的声响。他既是乐曲形式的大师,又赋予音乐丰富的色彩,另外他严守维也纳古典乐派的戒律,而以独创的手法运用这些传统戒律来形成自己独特的音乐语言和作品形式。对于音乐的描述性,他主张不注重事物的外部,而是关注事物的本质和浓郁的色彩,并认为真正的诗不能是长篇大论,而是在于真正的感情。他的代表作品有歌剧《达芙妮与克罗埃》,芭蕾舞剧《鹅妈妈》,小提琴曲《茨冈》和管弦乐曲《波莱罗舞曲》。另外,他将穆索尔斯基的钢琴独奏曲《图画展览会》改编为同名管弦乐组曲,使得此曲广为流传。 编辑本段 个人生平 法国作曲家莫里斯·拉威尔在1875年3月7日生于法国南部靠近西班牙的山区小城西布勒(Ciboure)一个工程师家庭,母亲是巴斯克族血统,拉威尔生下后不久全家便迁居巴黎。拉威尔 莫里斯·拉威尔 从小接触音乐:七岁开始学钢琴,十四岁进巴黎音乐学院系统学习(1889年)。 像德彪西一样,拉威尔青年时代在学院环境中已有追求标新立异的创作构思和不同一般的崭新音响的倾向,他的精神气质的发展受象征派诗人如马拉美等的影响很大。但是即使如此,对现代主义的倾心并没有使拉威尔走上绝路,相反地,人们认为拉威尔却善于在“死胡同的尽头找到通向美丽的新田野的敞开着的大门”。换句话说,在使法国音乐从瓦格纳的"霸道"中解放出来的斗争中,是德彪西最先发难,而拉威尔则是他的年幼的同道。 拉威尔的早期创作受过德彪西革新思想的强烈影响,他的作品较多地体现了印象派和世纪末的思想。但是在他成熟时期、特别是在第一次世界大战之后,他的创作却更加严谨朴素,由于夏布里埃和萨蒂的有力影响和对法国古钢琴音乐、里姆斯基-柯萨科夫的配器以及李斯特的钢琴写作的热衷,拉威尔转而追求更明确的音乐语言。于是他决然放弃印象派的那些理想,回到更古老、更纯粹的法国音乐传统,同民族民间音乐、特别是同西班牙民间音乐保持更为密切的联系,形成了所谓"法国新古典乐派",并用一些富有独创性的和弦语汇、管弦乐音色、主题和形象、以及大胆引进的爵士音乐因素等,丰富了当时法国的音乐。

阿巴多于1933年6月26日生于米兰一个音乐世家,家庭3代都涉足到艺术。8岁学音乐;16岁那年,指挥大师伯恩斯坦在米兰就认为阿巴多有一双天生的、作指挥的眼睛。于是,他决心以音乐为生,正式进入威尔第音乐学院主修钢琴、作曲,并随指挥家沃托(A. Votto)学指挥。当时指挥大师朱利尼为学生乐队上合奏课,阿巴多从中学了许多乐队指挥方法,获益良多。 毕业后,他又赴维也纳深造,起初(1955年)他在萨尔茨堡从师古尔德(G. Gould)学习钢琴。次年,他与梅塔结为终身挚友,在梅塔推荐下,阿巴多进入维也纳音乐学院随斯瓦洛夫斯基(H. Swarowsky)学习指挥。1958年,阿巴多在意大利边陲小镇黑雅斯特(Trieste)首次指挥歌剧《3个橙子的爱情》(普罗科菲耶夫曲)演出。同年,这两位指挥家好友到了美国唐格尔伍德参加库塞维茨基国家指挥比赛,结果阿巴多获得一等奖,梅塔获得二等奖。不过,胜利并未给他带来声誉,阿巴多在美国并不如意,毅然回到意大利,也仅是搞些音乐学院室乐课程的指导工作。偶尔也指挥一些交响乐歌剧,这时期他熟识了不少20世纪的音乐作品 两年后,他应邀参与纪念斯卡拉蒂诞生300周年音乐会,首次在米兰斯卡拉歌剧院登台指挥演出,并组成米兰独奏家室乐团,到全国各地巡回演出。30岁,阿巴多赴纽约参加第一届米特罗普洛斯国际指挥比赛荣获第一名,在一个乐季中作为纽约爱乐乐团伯恩斯坦的助理指挥。在一次偶然的机会中,卡拉扬在电视中看到阿巴多的指挥,便邀请他于1965年8月14日在萨尔茨堡音乐节中首次指挥维也纳爱乐乐团演出马勒《第二交响曲》,这次成功的演出为VPO对他终身指挥的任命铺平了道路,这才奠定了他在国际乐坛的地位。 有了珠荣,给他带来了名气,也给他带来了合约。35岁,首次在斯卡拉歌剧院指挥歌剧演出(贝利尼《凯普莱特与蒙泰古》),并获任乐团首席指挥(9年后升为音乐总监)。在18年中,他大胆实行改革,大力扩充演出剧目,除了传统剧目之外,还指挥上演了一系列的现代歌剧,如里盖蒂的《伟大的死亡》、潘德雷斯基的《失乐园》、诺诺的《在爱情激烈的阳光下》、《褊狭的1960年》、勋伯格的《月光下的皮埃罗》、贝尔格的《沃采克》、《璐璐》、施托克豪森的《星期四》等。另外,他实行"走出去,请进来"的政策,面向民众,深入基层,培养了一大批新一代的观众,在歌剧大众化上取得了可喜的成绩,为歌剧院恢复了威望。阿巴多这个人,胸襟宽阔,落落大方,请来了同行梅塔、穆蒂、克莱伯、马泽尔等,阿巴多没有同行是冤家的恶习,被人们传为佳话。 克劳迪奥·阿巴多 在他任职期间,还率领该院赴慕尼黑(1972)、维也纳(1973)、伦敦(1976)、华盛顿(1976)、巴黎(1979)等地演出。此外,他还经常在萨尔茨堡音乐节、爱丁堡音乐节、柏林音乐节和佩萨罗音乐节客席指挥。当他1986年离开斯卡拉歌剧院时说:“我没有任何愧意和遗憾”,的确他为斯卡拉歌剧院立下了汗马功劳。38岁,阿巴多与不设常任指挥的VPO订立了终身指挥合约,嗣后,带领乐团展开了一系列的世界性巡回在演出,如1973年在日本、韩国、中国;1976年在美国、德国、英国;1987年在美国、日本等。 1979年(46岁),阿巴多接替普列文出任伦敦交响乐团(LSO)首席指挥,在1983年至1986年期间成为LSO的音乐总监,曾带领乐团赴世界各国演出。作为音乐总监兼指挥,自1978年起,阿巴多经常有计划地联同欧洲共同体青年乐团在欧洲各国演出;1981年,他是欧洲室内乐团艺术顾问,录有不少唱片;1982年,他创办了斯卡拉爱乐乐团,把处于次要地位的意大利的交响乐团艺术提高到一个新的阶段(穆蒂曾于1996年9月率领斯卡拉爱乐乐团来香港演出);1986年,他又创办了马勒青年乐团,并兼任音乐总监;次年,他还创建了维也纳现代音乐节。除此之外,他还是芝加哥交响乐团、克利夫兰乐团、阿姆斯特丹皇家音乐厅乐团、世界乐团等极受欢迎的客席指挥。 他在伦敦皇家歌剧院指挥演出穆索尔斯基的歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》,荣获最佳歌剧奖;意大利政府颁发给他最高国家奖章;维也纳爱乐乐团赠予他尼柯莱金奖;国际马勒协会授予他金奖等。 阿巴多的指挥 晚年的阿巴多大师 ,集众家之所长,集名师之大成,以此揉成自己的指挥特点。他的指挥,具有鲜明的意大利风格,热情、明快、如歌、流利、敏锐,双手极富有魅力,眼睛里有音乐。他的曲目十分广泛,古往今来,种类繁多,包罗万象。对罗西尼、威尔第等意大利作曲家的歌剧作品,他的演绎尤为出色,堪称一绝。他也擅长指挥德、奥、俄的交响乐以及现代作品。他是一位尊重总谱的指挥家,没有准备好是不会站到指挥台上的,《沃采克》就排练了40次,为了掌握勃拉姆斯的《德意志安魂曲》,他足足花了10年时间研究。从不爱自我宣传、与世无争的阿巴多,于2002年与柏林爱乐乐团合约期满之后不再续约。

阿巴多于1933年6月26日生于米兰一个音乐世家,家庭3代都涉足到艺术。8岁学音乐;16岁那年,指挥大师伯恩斯坦在米兰就认为阿巴多有一双天生的、作指挥的眼睛。于是,他决心以音乐为生,正式进入威尔第音乐学院主修钢琴、作曲,并随指挥家沃托(A. Votto)学指挥。当时指挥大师朱利尼为学生乐队上合奏课,阿巴多从中学了许多乐队指挥方法,获益良多。 毕业后,他又赴维也纳深造,起初(1955年)他在萨尔茨堡从师古尔德(G. Gould)学习钢琴。次年,他与梅塔结为终身挚友,在梅塔推荐下,阿巴多进入维也纳音乐学院随斯瓦洛夫斯基(H. Swarowsky)学习指挥。1958年,阿巴多在意大利边陲小镇黑雅斯特(Trieste)首次指挥歌剧《3个橙子的爱情》(普罗科菲耶夫曲)演出。同年,这两位指挥家好友到了美国唐格尔伍德参加库塞维茨基国家指挥比赛,结果阿巴多获得一等奖,梅塔获得二等奖。不过,胜利并未给他带来声誉,阿巴多在美国并不如意,毅然回到意大利,也仅是搞些音乐学院室乐课程的指导工作。偶尔也指挥一些交响乐歌剧,这时期他熟识了不少20世纪的音乐作品 两年后,他应邀参与纪念斯卡拉蒂诞生300周年音乐会,首次在米兰斯卡拉歌剧院登台指挥演出,并组成米兰独奏家室乐团,到全国各地巡回演出。30岁,阿巴多赴纽约参加第一届米特罗普洛斯国际指挥比赛荣获第一名,在一个乐季中作为纽约爱乐乐团伯恩斯坦的助理指挥。在一次偶然的机会中,卡拉扬在电视中看到阿巴多的指挥,便邀请他于1965年8月14日在萨尔茨堡音乐节中首次指挥维也纳爱乐乐团演出马勒《第二交响曲》,这次成功的演出为VPO对他终身指挥的任命铺平了道路,这才奠定了他在国际乐坛的地位。 有了珠荣,给他带来了名气,也给他带来了合约。35岁,首次在斯卡拉歌剧院指挥歌剧演出(贝利尼《凯普莱特与蒙泰古》),并获任乐团首席指挥(9年后升为音乐总监)。在18年中,他大胆实行改革,大力扩充演出剧目,除了传统剧目之外,还指挥上演了一系列的现代歌剧,如里盖蒂的《伟大的死亡》、潘德雷斯基的《失乐园》、诺诺的《在爱情激烈的阳光下》、《褊狭的1960年》、勋伯格的《月光下的皮埃罗》、贝尔格的《沃采克》、《璐璐》、施托克豪森的《星期四》等。另外,他实行"走出去,请进来"的政策,面向民众,深入基层,培养了一大批新一代的观众,在歌剧大众化上取得了可喜的成绩,为歌剧院恢复了威望。阿巴多这个人,胸襟宽阔,落落大方,请来了同行梅塔、穆蒂、克莱伯、马泽尔等,阿巴多没有同行是冤家的恶习,被人们传为佳话。 克劳迪奥·阿巴多 在他任职期间,还率领该院赴慕尼黑(1972)、维也纳(1973)、伦敦(1976)、华盛顿(1976)、巴黎(1979)等地演出。此外,他还经常在萨尔茨堡音乐节、爱丁堡音乐节、柏林音乐节和佩萨罗音乐节客席指挥。当他1986年离开斯卡拉歌剧院时说:“我没有任何愧意和遗憾”,的确他为斯卡拉歌剧院立下了汗马功劳。38岁,阿巴多与不设常任指挥的VPO订立了终身指挥合约,嗣后,带领乐团展开了一系列的世界性巡回在演出,如1973年在日本、韩国、中国;1976年在美国、德国、英国;1987年在美国、日本等。 1979年(46岁),阿巴多接替普列文出任伦敦交响乐团(LSO)首席指挥,在1983年至1986年期间成为LSO的音乐总监,曾带领乐团赴世界各国演出。作为音乐总监兼指挥,自1978年起,阿巴多经常有计划地联同欧洲共同体青年乐团在欧洲各国演出;1981年,他是欧洲室内乐团艺术顾问,录有不少唱片;1982年,他创办了斯卡拉爱乐乐团,把处于次要地位的意大利的交响乐团艺术提高到一个新的阶段(穆蒂曾于1996年9月率领斯卡拉爱乐乐团来香港演出);1986年,他又创办了马勒青年乐团,并兼任音乐总监;次年,他还创建了维也纳现代音乐节。除此之外,他还是芝加哥交响乐团、克利夫兰乐团、阿姆斯特丹皇家音乐厅乐团、世界乐团等极受欢迎的客席指挥。 他在伦敦皇家歌剧院指挥演出穆索尔斯基的歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》,荣获最佳歌剧奖;意大利政府颁发给他最高国家奖章;维也纳爱乐乐团赠予他尼柯莱金奖;国际马勒协会授予他金奖等。 阿巴多的指挥 晚年的阿巴多大师 ,集众家之所长,集名师之大成,以此揉成自己的指挥特点。他的指挥,具有鲜明的意大利风格,热情、明快、如歌、流利、敏锐,双手极富有魅力,眼睛里有音乐。他的曲目十分广泛,古往今来,种类繁多,包罗万象。对罗西尼、威尔第等意大利作曲家的歌剧作品,他的演绎尤为出色,堪称一绝。他也擅长指挥德、奥、俄的交响乐以及现代作品。他是一位尊重总谱的指挥家,没有准备好是不会站到指挥台上的,《沃采克》就排练了40次,为了掌握勃拉姆斯的《德意志安魂曲》,他足足花了10年时间研究。从不爱自我宣传、与世无争的阿巴多,于2002年与柏林爱乐乐团合约期满之后不再续约。