“tag:家族传记”

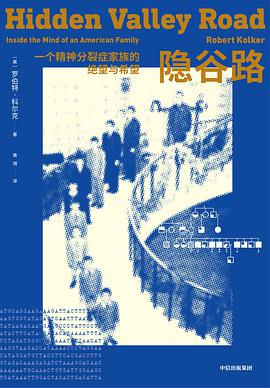

隐谷路 [图书] 豆瓣 Goodreads

Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family

9.1 (81 个评分)

作者:

[美]罗伯特·科尔克

译者:

黄琪

中信出版集团

2021

- 10

一个家族希腊悲剧级的苦难

如何让家庭成员走上不同的人生旅途

被摧毁,被改变,被修复……

又如何为医学研究提供绝佳的机遇

为所有病患家庭点亮希望的微光

·

一段激荡人心的医学探索

一个家庭与命运抗争的感人故事

——奥普拉•温弗瑞

·

【内容简介】

在外人看来,美国科罗拉多州斯普林斯市的加尔文一家是一个完美的中产家庭:丈夫多恩热情洋溢,是一名自信满满的空军学院军官,妻子咪咪则是来自得克萨斯州一个上层家庭的大家闺秀,他们还有12个可爱的孩子。

但在这种表明的光鲜下,一股这对夫妇无法理解的力量正在涌动。短短十年间,12个孩子中的6个先后罹患严重的精神分裂症,另6个孩子则在恐惧中等待,等待自己成为下一个,等待更多痛苦和伤害的降临。在超过半个世纪的时间里,癫狂、屈辱和暴力从未饶恕过这个家庭,笼罩在这个家庭之上的也远不止自残和谋杀。基于对所有健在当事人的采访和大量医学档案资料,作者罗伯特·科尔克以饱含同情和悲悯的笔触讲述了精神分裂症吞噬这个家庭的全过程。

在承受无尽苦难的同时,这个特殊的家庭也为探寻精神分裂症的病因和治疗方法带来了一丝希望。以加尔文一家的故事为脉络,科尔克在书中梳理并穿插了过去一个世纪医学界有关精神分裂症病因的观点和争论、这种疾病治疗方法的演变、社会对精神分裂症病人及其家人的偏见和歧视。从弗洛伊德与荣格的分歧与决裂,到整整一代治疗师将病因归咎于“精神分裂症妈妈”,从理论家们抛弃疾病的概念执着于对其进行颠覆,到医学研究者抽丝剥茧寻找这种疾病的生物学原因,本书都一一做了介绍。《隐谷路》最终把注意力聚焦在几名医学研究者上,讲述了他们以这个特殊的家庭为样本,在过去数十年间为解开精神分裂症之谜做出的不懈努力,以及发现精神分裂症易感基因的曲折和突破。

·

【编辑推荐】

★ 横扫几乎所有欧美著名媒体2020年度好书书单:《纽约时报》《华盛顿邮报》《华尔街日报》《波士顿环球报》《时代》《泰晤士报》……

★ 力压美国前总统奥巴马回忆录《应许之地》,位居《纽约时报》2020年度十佳图书非虚构类榜首

★ 美国前总统奥巴马2020年度最爱图书

★ 美国亚马逊2020年度最佳非虚构类图书

★ 奥普拉读书俱乐部创立25年来迄今唯一入选的非虚构类叙事作品(不含回忆录)

★ 2021年度美国笔会非虚构文学奖决选作品,2021年度安德鲁·卡内基优秀图书奖入围作品

★ 中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林作序推荐

★ 中南大学湘雅二医院教授、中华医学会精神医学分会主任委员李凌江,科普作家、《心外传奇》作者李清晨,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心高级研究员、神经科学国家重点实验室副主任仇子龙倾力推荐

·

【媒体、学者推荐】

一部叙事新闻的杰作,也是对同理心的研究。作者罗伯特·科尔克以饱含同情的笔触讲述了加尔文一家的故事,同时也梳理了医学界在诊治精神分裂症方面的科学进展。——《纽约时报》

必将成为非虚构叙事写作的经典之作。——《明尼阿波利斯明星论坛报》

一项杰出的病例研究,一部调查报道的力作。——西尔维娅·娜萨,《美丽心灵:纳什传》作者,普利策奖、美国书评人协会奖获得者

从当代科学的眼光来看,精神分裂症是遗传的易感素质与个体成长过程中各种不良经历磨合的结果。然而,要找到帮助患者解脱“心魔”的路径并消除疾病带给患者的各种折磨,从正常人的角度艰难地去感悟和理解患者那种“疯狂”的感受,有时比努力寻找致病基因更有意义。《隐谷路》对一个高发精神分裂症家庭经历的细致描述也许就是这样的一剂良药,我相信它在这方面能达到的效果会远远超出了解这种疾病本身。——李凌江,中南大学湘雅二医院教授,中华医学会精神医学分会主任委员

我在儿童医院的工作中接触过与《隐谷路》中故事类似的家庭,但这本书揭示的苦难比我既往了解到的还要深重许多倍。人类的幸福有上限,但苦难深渊的下限深不可测,永远有更惨烈的痛苦让人目不忍视。但直视这样的痛苦是征服它们的必要前提,感谢那些以无与伦比的勇气去直面和征服这些苦难的科学家和医生。那些不幸罹患如此隐疾的人不应该是被社会隔绝、被人类抛弃的怪物,而是亟待拯救的正在忍受大不幸的人。——李清晨,外科医生、科普作家,《心外传奇》作者

精神分裂症是人类现代医学史上第一种被发现与遗传因素有关的脑疾病。这本书的时代背景二十世纪也是人类社会对遗传与基因爱恨交加的世纪。从一开始对基因的无比崇拜,到纳粹灭亡后所有人都对导致疾病的遗传因素讳莫如深,现代医学对精神分裂症的研究就是在这种背景下展开的。《隐谷路》提供了一份研究精神分裂症的绝佳资料,一个被疾病困扰的大家族。在逐渐揭开精神分裂症神秘面纱的同时,医生也发现了各种药物,可以逐渐减轻精神分裂症病人的痛苦。人类也许暂时还无法治愈精神分裂症,但无数医生和科学家的孜孜探索终将使人类摆脱精神疾病的困扰。——仇子龙,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心高级研究员,神经科学国家重点实验室副主任

如何让家庭成员走上不同的人生旅途

被摧毁,被改变,被修复……

又如何为医学研究提供绝佳的机遇

为所有病患家庭点亮希望的微光

·

一段激荡人心的医学探索

一个家庭与命运抗争的感人故事

——奥普拉•温弗瑞

·

【内容简介】

在外人看来,美国科罗拉多州斯普林斯市的加尔文一家是一个完美的中产家庭:丈夫多恩热情洋溢,是一名自信满满的空军学院军官,妻子咪咪则是来自得克萨斯州一个上层家庭的大家闺秀,他们还有12个可爱的孩子。

但在这种表明的光鲜下,一股这对夫妇无法理解的力量正在涌动。短短十年间,12个孩子中的6个先后罹患严重的精神分裂症,另6个孩子则在恐惧中等待,等待自己成为下一个,等待更多痛苦和伤害的降临。在超过半个世纪的时间里,癫狂、屈辱和暴力从未饶恕过这个家庭,笼罩在这个家庭之上的也远不止自残和谋杀。基于对所有健在当事人的采访和大量医学档案资料,作者罗伯特·科尔克以饱含同情和悲悯的笔触讲述了精神分裂症吞噬这个家庭的全过程。

在承受无尽苦难的同时,这个特殊的家庭也为探寻精神分裂症的病因和治疗方法带来了一丝希望。以加尔文一家的故事为脉络,科尔克在书中梳理并穿插了过去一个世纪医学界有关精神分裂症病因的观点和争论、这种疾病治疗方法的演变、社会对精神分裂症病人及其家人的偏见和歧视。从弗洛伊德与荣格的分歧与决裂,到整整一代治疗师将病因归咎于“精神分裂症妈妈”,从理论家们抛弃疾病的概念执着于对其进行颠覆,到医学研究者抽丝剥茧寻找这种疾病的生物学原因,本书都一一做了介绍。《隐谷路》最终把注意力聚焦在几名医学研究者上,讲述了他们以这个特殊的家庭为样本,在过去数十年间为解开精神分裂症之谜做出的不懈努力,以及发现精神分裂症易感基因的曲折和突破。

·

【编辑推荐】

★ 横扫几乎所有欧美著名媒体2020年度好书书单:《纽约时报》《华盛顿邮报》《华尔街日报》《波士顿环球报》《时代》《泰晤士报》……

★ 力压美国前总统奥巴马回忆录《应许之地》,位居《纽约时报》2020年度十佳图书非虚构类榜首

★ 美国前总统奥巴马2020年度最爱图书

★ 美国亚马逊2020年度最佳非虚构类图书

★ 奥普拉读书俱乐部创立25年来迄今唯一入选的非虚构类叙事作品(不含回忆录)

★ 2021年度美国笔会非虚构文学奖决选作品,2021年度安德鲁·卡内基优秀图书奖入围作品

★ 中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林作序推荐

★ 中南大学湘雅二医院教授、中华医学会精神医学分会主任委员李凌江,科普作家、《心外传奇》作者李清晨,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心高级研究员、神经科学国家重点实验室副主任仇子龙倾力推荐

·

【媒体、学者推荐】

一部叙事新闻的杰作,也是对同理心的研究。作者罗伯特·科尔克以饱含同情的笔触讲述了加尔文一家的故事,同时也梳理了医学界在诊治精神分裂症方面的科学进展。——《纽约时报》

必将成为非虚构叙事写作的经典之作。——《明尼阿波利斯明星论坛报》

一项杰出的病例研究,一部调查报道的力作。——西尔维娅·娜萨,《美丽心灵:纳什传》作者,普利策奖、美国书评人协会奖获得者

从当代科学的眼光来看,精神分裂症是遗传的易感素质与个体成长过程中各种不良经历磨合的结果。然而,要找到帮助患者解脱“心魔”的路径并消除疾病带给患者的各种折磨,从正常人的角度艰难地去感悟和理解患者那种“疯狂”的感受,有时比努力寻找致病基因更有意义。《隐谷路》对一个高发精神分裂症家庭经历的细致描述也许就是这样的一剂良药,我相信它在这方面能达到的效果会远远超出了解这种疾病本身。——李凌江,中南大学湘雅二医院教授,中华医学会精神医学分会主任委员

我在儿童医院的工作中接触过与《隐谷路》中故事类似的家庭,但这本书揭示的苦难比我既往了解到的还要深重许多倍。人类的幸福有上限,但苦难深渊的下限深不可测,永远有更惨烈的痛苦让人目不忍视。但直视这样的痛苦是征服它们的必要前提,感谢那些以无与伦比的勇气去直面和征服这些苦难的科学家和医生。那些不幸罹患如此隐疾的人不应该是被社会隔绝、被人类抛弃的怪物,而是亟待拯救的正在忍受大不幸的人。——李清晨,外科医生、科普作家,《心外传奇》作者

精神分裂症是人类现代医学史上第一种被发现与遗传因素有关的脑疾病。这本书的时代背景二十世纪也是人类社会对遗传与基因爱恨交加的世纪。从一开始对基因的无比崇拜,到纳粹灭亡后所有人都对导致疾病的遗传因素讳莫如深,现代医学对精神分裂症的研究就是在这种背景下展开的。《隐谷路》提供了一份研究精神分裂症的绝佳资料,一个被疾病困扰的大家族。在逐渐揭开精神分裂症神秘面纱的同时,医生也发现了各种药物,可以逐渐减轻精神分裂症病人的痛苦。人类也许暂时还无法治愈精神分裂症,但无数医生和科学家的孜孜探索终将使人类摆脱精神疾病的困扰。——仇子龙,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心高级研究员,神经科学国家重点实验室副主任

客从何处来 第一季 (2014) [剧集] 豆瓣

8.4 (32 个评分)

导演:

李伦

演员:

易中天

/

马未都

…

由央视制作,讲述易中天、马未都、曾宝仪、陈冲、阿丘五位嘉宾的寻根之旅的真人秀类历史纪录片《客从何处来》,被誉为开创历史题材纪录片的先河,备受期待。4月27日晚间,CCTV-1将携手优酷同步播出这部“并不是很严肃的”历史题材纪录片。

近日,《舌尖上的中国2》再次引发了人们对纪录片的关注。而同样由央视制作,讲述易中天、马未都、曾宝仪、陈冲、阿丘五位嘉宾的寻根之旅的真人秀类历史纪录片《客从何处来》,被誉为开创历史题材纪录片的先河,备受期待。4月27日晚间,CCTV-1将携手优酷同步播出这部“并不是很严肃的”历史题材纪录片。

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”中国人自古对于“家乡”都有着一种特别的眷恋,而《客从何处来》的这个题目也正式来自这首唐代诗人贺知章的《回乡偶书》。这档真人秀类纪录片分七集,易中天、马未都、陈冲、曾宝仪、阿丘五位嘉宾踏上未知的旅行,去寻找属于自己的历史。他们将寻访海内外数十个地方,探究自己家族几代人、甚至几十代人的“私家历史”,在历史中认识自我、思考未来。

一份足有253个人的死亡名单,绝大多数人都姓易,他们的生命都结束在1939年9月23日,最大的71岁,最小的只有1岁。这是易中天在去往岳阳市营田镇家族老宅的前夜,通过传真发给他的。对于这桩发生在75年前的家族惨案,易中天早有耳闻,但却不知道当时到底发生了什么,为什么在这场灭顶之灾中自己家这一支能幸免遇难。带着对这段历史的不解与好奇,易中天踏上了《客从何处来》的寻根之旅。而陈冲希望了解作为中国著名药理学家的外公自杀的真相,马未都最想知道生前是空军总医院政委的父亲的故事,阿丘想知道他外婆是怎么去世的,曾宝仪则是带着浓浓的乡愁寻找外公的故土。

每个人背后都有段深埋的家史,《客从何处来》中每集片子仅讲述一位嘉宾的故事,通过阐释个体与家庭、宗族、民族之间的关系,复原我们的故土牵挂、追思念旧、家国情怀的精神线索。多集拍摄下来后就不断的接近“我们是谁”、“我们的民族是谁”的意义。它不仅是一部有趣的纪录片,更是可以撰写出真正具体的,真切的,无法被篡改的,关于我们自己的家国史、民族史。

2014年4月27日起,让我们与五位嘉宾一同奔波万里百年,去认领属于他们尚未启封的血脉遗产,一同观看《客从何处来》。

近日,《舌尖上的中国2》再次引发了人们对纪录片的关注。而同样由央视制作,讲述易中天、马未都、曾宝仪、陈冲、阿丘五位嘉宾的寻根之旅的真人秀类历史纪录片《客从何处来》,被誉为开创历史题材纪录片的先河,备受期待。4月27日晚间,CCTV-1将携手优酷同步播出这部“并不是很严肃的”历史题材纪录片。

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”中国人自古对于“家乡”都有着一种特别的眷恋,而《客从何处来》的这个题目也正式来自这首唐代诗人贺知章的《回乡偶书》。这档真人秀类纪录片分七集,易中天、马未都、陈冲、曾宝仪、阿丘五位嘉宾踏上未知的旅行,去寻找属于自己的历史。他们将寻访海内外数十个地方,探究自己家族几代人、甚至几十代人的“私家历史”,在历史中认识自我、思考未来。

一份足有253个人的死亡名单,绝大多数人都姓易,他们的生命都结束在1939年9月23日,最大的71岁,最小的只有1岁。这是易中天在去往岳阳市营田镇家族老宅的前夜,通过传真发给他的。对于这桩发生在75年前的家族惨案,易中天早有耳闻,但却不知道当时到底发生了什么,为什么在这场灭顶之灾中自己家这一支能幸免遇难。带着对这段历史的不解与好奇,易中天踏上了《客从何处来》的寻根之旅。而陈冲希望了解作为中国著名药理学家的外公自杀的真相,马未都最想知道生前是空军总医院政委的父亲的故事,阿丘想知道他外婆是怎么去世的,曾宝仪则是带着浓浓的乡愁寻找外公的故土。

每个人背后都有段深埋的家史,《客从何处来》中每集片子仅讲述一位嘉宾的故事,通过阐释个体与家庭、宗族、民族之间的关系,复原我们的故土牵挂、追思念旧、家国情怀的精神线索。多集拍摄下来后就不断的接近“我们是谁”、“我们的民族是谁”的意义。它不仅是一部有趣的纪录片,更是可以撰写出真正具体的,真切的,无法被篡改的,关于我们自己的家国史、民族史。

2014年4月27日起,让我们与五位嘉宾一同奔波万里百年,去认领属于他们尚未启封的血脉遗产,一同观看《客从何处来》。

文艺复兴教父:美第奇家族 (2004) [剧集] 豆瓣

Medici: Godfathers of the Renaissance

8.5 (24 个评分)

导演:

贾斯廷哈代

演员:

Mario Biagioli

/

Dr. Jerry Brotton

…

这是一个来自15世纪意大利佛罗伦斯的家族。美第齐家族通过各种方式在欧洲崛起。通过自身的魅力、技巧、欺诈、他们搜刮了大量的财富并拥有了前所未有的权利。是他们点燃了西方世界最重要的文化和艺术的革命――欧洲文艺复兴。但是由美第齐家族促成的这种变化终有一天会颠覆以他们的规则所统治的世界。

美第奇家族(Medici family),或译为梅第奇家族、梅迪契家族,是佛罗伦萨13世纪到17世纪时期拥有强大势力的家族。在这个家族里产生了三位教皇、佛罗伦萨众多的统治者,并且也成为了法国皇族的最新成员。

美第奇家族的家徽最初这个家族并不起眼(名字的起源是不定的,虽然它大概反应了医疗贸易的词汇 - medico),家庭通过银行业务积累起最初的力量。美第奇银行是欧洲最兴旺和最尊敬的银行之一。以此为基础,家庭开始在佛罗伦萨获取政治力量, 并且以后将势力扩张到了意大利和欧洲。

乔凡尼·德·美第奇是第一个进入银行业务的美第奇人,并且当他开始在佛罗伦萨政府有一定影响力。到他的儿子柯西莫·德·美第奇在1434年时,美第奇家族已成为非官方的佛罗伦萨的共和国的国家首脑(当选为正义旗手)。柯西莫家族分支一直统治佛罗伦萨,直到第一代佛罗伦萨公爵亚历山大·德·美第奇在1537年被刺杀。 权势转移到乔凡尼小儿子洛伦佐·德·美第奇的分支,由乔凡尼的玄孙柯西莫一世执掌。

艺术和建筑

美第奇家族的最重大的成就在于艺术和建筑方面,在文艺复兴时期起了很大的促进作用。乔凡尼是这个家族中第一个赞助艺术的。援助马萨其奥并且定货重建圣洛伦佐教堂。柯西莫·德·美第奇著名的艺术性的合作者是多那太罗和菲利波·利比修士。那段时期里最灿烂的一笔就是米开朗基罗,从洛伦佐开始他为几代美第奇效劳。除了委任艺术和建筑方面的工作外, 美第奇也进行大量收藏,现在他们的收藏是佛罗伦萨的乌菲兹美术馆的核心展品。

在建筑方面,美第奇家族给佛罗伦萨留下了许多著名的景点,其中包括乌菲兹美术馆,碧提宫,波波里庭院和贝尔维德勒别墅。

乔凡尼委任布鲁内勒斯基 重建圣洛伦佐教堂 1419年。

柯西莫委任布鲁内勒斯基继续未完成的圆顶花之圣母教堂。1436年 当时世界最大的圆顶完工 。

托莱多的埃利诺,柯西莫一世的妻子,向Buonaccorso Pitti购买碧提宫 1550年 。

柯西莫一世资助创建乌菲兹美术馆的乔治·瓦萨里(1560年)并且建立设计学院 1562年 。

玛丽·德·美第奇,法国国王亨利四世的遗孀,路易十三的母亲,表现在彼得·保罗·鲁本斯的油画《法国王后玛丽·德·美第奇在马赛登陆》中(1622年-23年)。

著名家族成员

沙威特·德·美第奇 (1331年–1388年),带领了攻击反叛的佛罗伦萨的人民党(Ciompi),成为佛罗伦萨僭主,在1382年被驱逐

乔凡尼·德·美第奇 (1360年–1429年),恢复了家庭时运和使美第奇家庭成为欧洲最富裕的家族

柯西莫·德·美第奇 (1389年–1464年),美第奇政治朝代的创建者

洛伦佐·德·美第奇 (1449年–1492年),在文艺复兴时期的黄金时代里的期间领导佛罗伦萨

乔凡尼·德·美第奇 (1475年–1523年),教皇利奥十世

朱利奥·德·美第奇(1478年–1534年),教皇克莱门特七世

柯西莫一世·德·美第奇 (1519年–1574年),第一代托斯卡纳大公,复兴美第奇家族

凯瑟琳·德·美第奇 (1519年–1589年),法国王后

亚利桑德罗·德·美第奇(1535年–1605年),教皇利奥十一世

斐迪南一世·德·美第奇(1549年–1609年)第三代托斯卡纳大公

斐迪南二世·德·美第奇(1610年–1670年)第五代托斯卡纳大公

玛丽·德·美第奇 (1573年–1642年),法国王后和摄政王

美第奇家族(Medici family),或译为梅第奇家族、梅迪契家族,是佛罗伦萨13世纪到17世纪时期拥有强大势力的家族。在这个家族里产生了三位教皇、佛罗伦萨众多的统治者,并且也成为了法国皇族的最新成员。

美第奇家族的家徽最初这个家族并不起眼(名字的起源是不定的,虽然它大概反应了医疗贸易的词汇 - medico),家庭通过银行业务积累起最初的力量。美第奇银行是欧洲最兴旺和最尊敬的银行之一。以此为基础,家庭开始在佛罗伦萨获取政治力量, 并且以后将势力扩张到了意大利和欧洲。

乔凡尼·德·美第奇是第一个进入银行业务的美第奇人,并且当他开始在佛罗伦萨政府有一定影响力。到他的儿子柯西莫·德·美第奇在1434年时,美第奇家族已成为非官方的佛罗伦萨的共和国的国家首脑(当选为正义旗手)。柯西莫家族分支一直统治佛罗伦萨,直到第一代佛罗伦萨公爵亚历山大·德·美第奇在1537年被刺杀。 权势转移到乔凡尼小儿子洛伦佐·德·美第奇的分支,由乔凡尼的玄孙柯西莫一世执掌。

艺术和建筑

美第奇家族的最重大的成就在于艺术和建筑方面,在文艺复兴时期起了很大的促进作用。乔凡尼是这个家族中第一个赞助艺术的。援助马萨其奥并且定货重建圣洛伦佐教堂。柯西莫·德·美第奇著名的艺术性的合作者是多那太罗和菲利波·利比修士。那段时期里最灿烂的一笔就是米开朗基罗,从洛伦佐开始他为几代美第奇效劳。除了委任艺术和建筑方面的工作外, 美第奇也进行大量收藏,现在他们的收藏是佛罗伦萨的乌菲兹美术馆的核心展品。

在建筑方面,美第奇家族给佛罗伦萨留下了许多著名的景点,其中包括乌菲兹美术馆,碧提宫,波波里庭院和贝尔维德勒别墅。

乔凡尼委任布鲁内勒斯基 重建圣洛伦佐教堂 1419年。

柯西莫委任布鲁内勒斯基继续未完成的圆顶花之圣母教堂。1436年 当时世界最大的圆顶完工 。

托莱多的埃利诺,柯西莫一世的妻子,向Buonaccorso Pitti购买碧提宫 1550年 。

柯西莫一世资助创建乌菲兹美术馆的乔治·瓦萨里(1560年)并且建立设计学院 1562年 。

玛丽·德·美第奇,法国国王亨利四世的遗孀,路易十三的母亲,表现在彼得·保罗·鲁本斯的油画《法国王后玛丽·德·美第奇在马赛登陆》中(1622年-23年)。

著名家族成员

沙威特·德·美第奇 (1331年–1388年),带领了攻击反叛的佛罗伦萨的人民党(Ciompi),成为佛罗伦萨僭主,在1382年被驱逐

乔凡尼·德·美第奇 (1360年–1429年),恢复了家庭时运和使美第奇家庭成为欧洲最富裕的家族

柯西莫·德·美第奇 (1389年–1464年),美第奇政治朝代的创建者

洛伦佐·德·美第奇 (1449年–1492年),在文艺复兴时期的黄金时代里的期间领导佛罗伦萨

乔凡尼·德·美第奇 (1475年–1523年),教皇利奥十世

朱利奥·德·美第奇(1478年–1534年),教皇克莱门特七世

柯西莫一世·德·美第奇 (1519年–1574年),第一代托斯卡纳大公,复兴美第奇家族

凯瑟琳·德·美第奇 (1519年–1589年),法国王后

亚利桑德罗·德·美第奇(1535年–1605年),教皇利奥十一世

斐迪南一世·德·美第奇(1549年–1609年)第三代托斯卡纳大公

斐迪南二世·德·美第奇(1610年–1670年)第五代托斯卡纳大公

玛丽·德·美第奇 (1573年–1642年),法国王后和摄政王

美第奇家族的兴衰 [图书] 豆瓣

The Rise and Fall of the House of Medici

7.4 (7 个评分)

作者:

[英] 克里斯托弗·希伯特(Christopher Hibbert)

译者:

冯璇

社会科学文献出版社

2017

- 1

文艺复兴时期的佛罗伦萨在其鼎盛阶段曾是欧洲财富、权力和影响力的中心。作为一个靠贸易和金融支撑的共和制邦国,她不乏血腥争斗的政治统治权掌握在富有的商人家族手中,而这其中最著名的莫过于美第奇家族。这本令人激动的作品细数了美第奇家族在佛罗伦萨政治、经济和文化历史上的巨大影响。本书内容始于15世纪30年代,美第奇王朝在近乎传奇的科西莫·德·美第奇的领导下崛起,中间经历了他们作为文艺复兴时期一些最伟大的艺术家和建筑师的资助者的黄金时代,再到美第奇家族的各位教皇和大公统治的时代,直至佛罗伦萨陷入衰败与破产以及1737年美第奇家族血脉的终结。

还有1个属于同一作品或可能重复的条目,点击显示。

美第奇家族兴亡史 [图书] 豆瓣

The Rise and Fall of the House of Medici

作者:

[英] 克利斯托夫·赫伯特

译者:

吴科平

上海三联书店

2010

- 10

无论欧洲通史还是西方艺术史, 都不可不提到美第奇家族。 美第奇家族自14世纪开始从银行业起家,随后,它凭借其迅速扩张的财富、权力和激情,使佛罗伦萨成为欧洲当时的政治、经济、文化和艺术中心。它有力地推动了意大利的文艺复兴,把思想和艺术的光芒带给整个世界。

从家族奠基人吉奥瓦尼·美第奇开始,美第奇家族不仅资助了众多天赋异禀的艺术家如米开朗基罗、波提切尼、达芬奇、多那太罗,而且还是人文学者和科学家的朋友。具有哲学家气质的卡西摩·美第奇,和本人即为诗人的洛伦佐·美第奇,成为文艺复兴运动最重要的推动者和资助人。他们修建教堂、学院和图书馆,参与并资助绘画、雕刻、建筑、诗歌、哲学等领域的研究和创作……历史的烟云慢慢散去,而美第奇家族的荣耀将永存于那些伟大的作品和思想之中。

在讲述这些故事的同时,这部传记还把美第奇家族长达四百年、历经十三代的漫长历史放在了一个更深远的背景里,以编年史的方式,把当时欧洲大陆各国之间、意大利半岛各公国之间以及罗马教廷中血腥的权力和领土之争,与这个产生过三名教皇和两位法国王后的家族的命运编织在一起。阅读这部传记,将会与书中人物一道,经历一场接着一场惊心动魄的生死之旅。

从家族奠基人吉奥瓦尼·美第奇开始,美第奇家族不仅资助了众多天赋异禀的艺术家如米开朗基罗、波提切尼、达芬奇、多那太罗,而且还是人文学者和科学家的朋友。具有哲学家气质的卡西摩·美第奇,和本人即为诗人的洛伦佐·美第奇,成为文艺复兴运动最重要的推动者和资助人。他们修建教堂、学院和图书馆,参与并资助绘画、雕刻、建筑、诗歌、哲学等领域的研究和创作……历史的烟云慢慢散去,而美第奇家族的荣耀将永存于那些伟大的作品和思想之中。

在讲述这些故事的同时,这部传记还把美第奇家族长达四百年、历经十三代的漫长历史放在了一个更深远的背景里,以编年史的方式,把当时欧洲大陆各国之间、意大利半岛各公国之间以及罗马教廷中血腥的权力和领土之争,与这个产生过三名教皇和两位法国王后的家族的命运编织在一起。阅读这部传记,将会与书中人物一道,经历一场接着一场惊心动魄的生死之旅。

台北爸爸,紐約媽媽 [图书] 豆瓣

作者:

陳俊志

時報文化出版企業股份

2011

- 1

《台北爸爸,紐約媽媽》是二十一世紀的《孽子》與《荒人手記》。

--張小虹

最坦誠、最驚世駭俗的家族/生命史!

一本精彩的時代之書,每個人都能在這本書看到自己。

生命是一齣複雜難解的通俗劇,我將以編織者的毅力,細細密縫,試著書寫家族裡那些說不出口的秘密,這些人與那些人心裡的黑洞,閃爍在新店溪與哈德遜河的波光粼粼中。

--陳俊志

一位台美離散家庭的長子,用盡氣力寫字造像,重返時間流淌的三十年之間,與記憶拔河,為自己來自的破落家庭,用無比的愛與勇氣寫下一則則令人心痛的情書。

全書細筆刻畫一個台灣家庭的家族眾生相,透過文字與影像追索自身家庭傷痕與秘密,同時召喚整個世代的情感與記憶。更以一位同性戀長子的眼光,深具性別意識地凝視著「家庭會傷人」背後愛恨交織的歷史。親見一個低階台美移民家庭的興衰,打造一則台灣移民離散的時代寓言。

作者父親為台灣彩色沖印業第一個本土品牌--爵士彩色沖印店的創辦人,顛峰時期開了七家連鎖店,後因債務問題,父母遠走美國,包括作者在內四名小孩留在台灣。從此一個家庭離散,分居台美兩地。內容分三部份:第一部份「父別書」寫父寄人籬下的滄桑童年,以及父子之間的愛恨糾結;第二部份「電影院裡的少年」寫性別認同與電影啟蒙;第三部份「有光的對岸,月之暗面」寫移民美國紐約的母親及其家族的異鄉生活辛酸。

--張小虹

最坦誠、最驚世駭俗的家族/生命史!

一本精彩的時代之書,每個人都能在這本書看到自己。

生命是一齣複雜難解的通俗劇,我將以編織者的毅力,細細密縫,試著書寫家族裡那些說不出口的秘密,這些人與那些人心裡的黑洞,閃爍在新店溪與哈德遜河的波光粼粼中。

--陳俊志

一位台美離散家庭的長子,用盡氣力寫字造像,重返時間流淌的三十年之間,與記憶拔河,為自己來自的破落家庭,用無比的愛與勇氣寫下一則則令人心痛的情書。

全書細筆刻畫一個台灣家庭的家族眾生相,透過文字與影像追索自身家庭傷痕與秘密,同時召喚整個世代的情感與記憶。更以一位同性戀長子的眼光,深具性別意識地凝視著「家庭會傷人」背後愛恨交織的歷史。親見一個低階台美移民家庭的興衰,打造一則台灣移民離散的時代寓言。

作者父親為台灣彩色沖印業第一個本土品牌--爵士彩色沖印店的創辦人,顛峰時期開了七家連鎖店,後因債務問題,父母遠走美國,包括作者在內四名小孩留在台灣。從此一個家庭離散,分居台美兩地。內容分三部份:第一部份「父別書」寫父寄人籬下的滄桑童年,以及父子之間的愛恨糾結;第二部份「電影院裡的少年」寫性別認同與電影啟蒙;第三部份「有光的對岸,月之暗面」寫移民美國紐約的母親及其家族的異鄉生活辛酸。

还有1个属于同一作品或可能重复的条目,点击显示。

台北爸爸,纽约妈妈 [图书] 豆瓣

8.0 (5 个评分)

作者:

陈俊志

辽宁教育出版社

2012

- 6

《台北爸爸,纽约妈妈》内容简介:一位离散家庭的长子,用爱与勇气写下自己生命时间流淌的三十年一则则令人心痛的往事。作者父亲为台湾彩色冲印业第一个本土品牌——爵士彩色冲印店的创办人,颠峰时期开了七家连锁店,却开始花天酒地,后来公司亏本破产为了逃债,父母远走美国,父亲为了外遇与母亲离婚,家庭也随之破裂。

从此,作者和三个兄弟姐妹由乡下的奶奶抚养长大,过着贫苦艰辛的生活。姐姐中学的时候吸毒身亡、自己是个同性恋、父亲因此与他断绝父子关系,弟弟成为亡命的赌徒、妹妹勾引自己相爱了七年的男朋友… …

《台北爸爸,纽约妈妈》细笔刻画一个台湾家庭的家族众生相,透过文字与影像追索自身家庭伤痕与秘密,同时召唤整个世代的情感与记忆。更以一位同性恋长子的眼光,深具性别意识地凝视着“家庭会伤人”背后爱恨交织的历史。亲见一个低阶台美移民家庭的兴衰,打造一则台湾移民离散的时代寓言。

从此,作者和三个兄弟姐妹由乡下的奶奶抚养长大,过着贫苦艰辛的生活。姐姐中学的时候吸毒身亡、自己是个同性恋、父亲因此与他断绝父子关系,弟弟成为亡命的赌徒、妹妹勾引自己相爱了七年的男朋友… …

《台北爸爸,纽约妈妈》细笔刻画一个台湾家庭的家族众生相,透过文字与影像追索自身家庭伤痕与秘密,同时召唤整个世代的情感与记忆。更以一位同性恋长子的眼光,深具性别意识地凝视着“家庭会伤人”背后爱恨交织的历史。亲见一个低阶台美移民家庭的兴衰,打造一则台湾移民离散的时代寓言。

百年斯文 [图书] 豆瓣

8.4 (5 个评分)

作者:

周景良 赵 珩 等 口述

/

郑诗亮(采写)

中华书局

2015

- 8

百多年来,中国经历了历史上从未有过的“大变局”,在剧烈的社会、文化、阶层的变动之中,却有一些传承百年的文化世家依然绽放出耀眼的光芒,出身于这些世家的后人们在不同时代、各自领域做出各自的贡献,展示出对社会、文化的影响力。如出了帝师陈宝琛的螺洲陈家,出了晚清名臣周馥、近代著名实业家周学熙、近代著名藏书家及实业家周叔弢的建德周家,出了晚清名臣赵尔巽、赵尔丰的襄平赵家,出了现代文博事业开创者吴瀛、著名剧作家吴祖光的宜兴吴家,以及出了近代著名学者冒鹤亭的如皋冒家、出了文物鉴定大家朱家溍的萧山朱家等。

《百年斯文:文化世家访谈录》通过对这些世家后人的访谈,藉由鲜活的个人、家族等历史细节回顾了那段百多年来影响深远的时代变迁,展现了家族血脉、文化传承怎样在历史的变动、罅隙里流动、演进,还原出一幅细节生动的百年历史人文图景,带给当代读者丰厚的历史感和深刻的文化体验。

《百年斯文:文化世家访谈录》通过对这些世家后人的访谈,藉由鲜活的个人、家族等历史细节回顾了那段百多年来影响深远的时代变迁,展现了家族血脉、文化传承怎样在历史的变动、罅隙里流动、演进,还原出一幅细节生动的百年历史人文图景,带给当代读者丰厚的历史感和深刻的文化体验。

The House of Morgan [图书] 豆瓣

作者:

Ron Chernow

Atlantic Books

2003

- 6

Editorial Reviews

From Publishers Weekly

J. P. Morgan Sr.'s close relationship with Teddy Roosevelt; his son Jack Morgan's clientele of governments, finance ministers and central banks; and the Morgan realm's split under New Deal legislation are examined in detail in this National Book Award winner. "Packed with revelations, Chernow's mammoth history demystifies the inner workings of the secretive Morgan banking empire," PW said . Photos . Author tour.

Copyright 1991 Reed Business Information, Inc. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.

From Library Journal

Chernow vividly portrays the influence that the Morgan banks have had on the history of the Western economy since the late 18th century. The epic story of the development of the American industrial experience is inextricably related to the history of the Morgan banks. Though this fascinating story is virtually the same as that told by Kathleen Bunk in Morgan Grenfell 1838-1988 ( LJ 12/89), Chernow adds color and personality with an emphasis on the 20th-century development of the bank. Working with recently discovered Morgan archives, he reveals institutional details long hidden by the protective secrecy of the family. This superb history will be an important book. BOMC, Fortune, and History Book Club featured alternates. --Joseph Barth, U.S. Military Acad. Lib., West Point, N.Y.

Copyright 1990 Reed Business Information, Inc. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.

Book Description

The winner of the National Book Award and now considered a classic, The House of Morgan is the most ambitious history ever written about an American banking dynasty. Acclaimed by The Wall Street Journal as "brilliantly researched and written," the book tells the rich, panoramic story of four generations of Morgans and the powerful, secretive firms they spawned. It is the definitive account of the rise of the modern financial world. A gripping history of banking and the booms and busts that shaped the world on both sides of the Atlantic, The House of Morgan traces the trajectory of the J. P. Morgan empire from its obscure beginnings in Victorian London to the crash of 1987. Ron Chernow paints a fascinating portrait of the private saga of the Morgans and the rarefied world of the American and British elite in which they moved. Based on extensive interviews and access to the family and business archives, The House of Morgan is an investigative masterpiece, a compelling account of a remarkable institution and the men who ran it, and an essential book for understanding the money and power behind the major historical events of the last 150 years.

Book Info

The most ambitious history ever written about an American banking dynasty. Tells the rich, panoramic story of four generations of Morgans and the powerful, secretive firms they spawned. A definitive account of the rise of the modern financial world. Softcover.

From Publishers Weekly

J. P. Morgan Sr.'s close relationship with Teddy Roosevelt; his son Jack Morgan's clientele of governments, finance ministers and central banks; and the Morgan realm's split under New Deal legislation are examined in detail in this National Book Award winner. "Packed with revelations, Chernow's mammoth history demystifies the inner workings of the secretive Morgan banking empire," PW said . Photos . Author tour.

Copyright 1991 Reed Business Information, Inc. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.

From Library Journal

Chernow vividly portrays the influence that the Morgan banks have had on the history of the Western economy since the late 18th century. The epic story of the development of the American industrial experience is inextricably related to the history of the Morgan banks. Though this fascinating story is virtually the same as that told by Kathleen Bunk in Morgan Grenfell 1838-1988 ( LJ 12/89), Chernow adds color and personality with an emphasis on the 20th-century development of the bank. Working with recently discovered Morgan archives, he reveals institutional details long hidden by the protective secrecy of the family. This superb history will be an important book. BOMC, Fortune, and History Book Club featured alternates. --Joseph Barth, U.S. Military Acad. Lib., West Point, N.Y.

Copyright 1990 Reed Business Information, Inc. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.

Book Description

The winner of the National Book Award and now considered a classic, The House of Morgan is the most ambitious history ever written about an American banking dynasty. Acclaimed by The Wall Street Journal as "brilliantly researched and written," the book tells the rich, panoramic story of four generations of Morgans and the powerful, secretive firms they spawned. It is the definitive account of the rise of the modern financial world. A gripping history of banking and the booms and busts that shaped the world on both sides of the Atlantic, The House of Morgan traces the trajectory of the J. P. Morgan empire from its obscure beginnings in Victorian London to the crash of 1987. Ron Chernow paints a fascinating portrait of the private saga of the Morgans and the rarefied world of the American and British elite in which they moved. Based on extensive interviews and access to the family and business archives, The House of Morgan is an investigative masterpiece, a compelling account of a remarkable institution and the men who ran it, and an essential book for understanding the money and power behind the major historical events of the last 150 years.

Book Info

The most ambitious history ever written about an American banking dynasty. Tells the rich, panoramic story of four generations of Morgans and the powerful, secretive firms they spawned. A definitive account of the rise of the modern financial world. Softcover.

Der Aufstieg der Quandts [图书]

作者:

Joachim Scholtyseck

C.H.Beck

2011

Wallenberg [图书] 豆瓣

作者:

Gunnar Wetterberg

Albert Bonniers Förlag

2013

- 7

Skepparen först, båten sedan [图书] 豆瓣

作者:

Carina Beckerman

Bokförlaget Intensic

2014

- 5

杨度与梁启超 [图书] 豆瓣

作者:

杨友麒

/

吴荔明

人民文学出版社

2017

- 2

《杨度与梁启超——我们的祖父与外祖父》系杨度之孙杨友麒、梁启超外孙女吴荔明夫妇合著,也是国内第一部杨度和梁启超的合传。全书史料丰厚,见解独到,总以时间为序,在整体纵向叙述的同时,采取比较研究的方式横向论述,横纵交替。不单介绍了杨度和梁启超的生平及二人的关系,也介绍了他们与同时代重要历史人物关系、他们在重大历史事件中发挥的作用。最后部分还专章介绍了杨度与梁启超的后代,以现其流风余韵,对当今读者尤为有益。

阅世谁如朗月,成功只有东风。

江山人物古今同,尽入扁舟一梦。

——杨度

不恨年华去也,只恐少年心事,强半为销磨。愿替众生病,稽首礼维摩。

——梁启超

他是杨度的孙子,她是梁启超的外孙女。

杨友麒、吴荔明伉俪晚年成书,

向你讲述两位祖辈的传奇人生!

阅世谁如朗月,成功只有东风。

江山人物古今同,尽入扁舟一梦。

——杨度

不恨年华去也,只恐少年心事,强半为销磨。愿替众生病,稽首礼维摩。

——梁启超

他是杨度的孙子,她是梁启超的外孙女。

杨友麒、吴荔明伉俪晚年成书,

向你讲述两位祖辈的传奇人生!