其它标题:

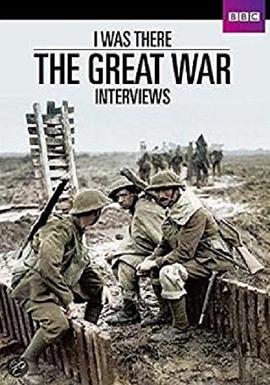

Skip to the End

Spaced的衍生纪录片!

A feature-length documentary on the series. At a hair over 80 minutes, it covers everything you'd like to know about the series, though there is a good deal of repetition from the commentaries (there's only so much you can say about 14 half-hour episodes of television.)

Participation by the cast and crew, as well as guests like Walliams and Bailey, and fans including director Eli Roth and Internet figure Harry Knowles, make for an interesting and entertaining watch, which is built around a tour of the filming locations by Pegg, Stevenson and Wright.

The whole thing culminates in a pretty funny moment that is almost too incredible to be coincidental, and is followed by a short "Spaced" sequel of sorts, for the hardcore fans of the series.

All in all, an excellent bit of fan service.