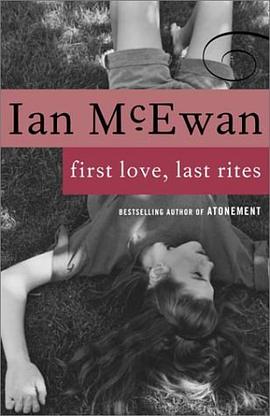

最初的爱情 最后的仪式 [图书] 豆瓣 Goodreads

First Love, Last Rites

8.2 (199 个评分)

作者:

[英国] 伊恩·麦克尤恩

译者:

潘帕

南京大学出版社

2010

- 2

全书由八个短篇组成,分别从八个位于童年、青春期和青年等不同阶段的男性视角出发,以意识和潜意识交接地带的经验为揭示对象,有时荒唐,有时伤感,有时温柔,有时骇人,有时魔幻,却都无限接近真实,接近每个人的内心。

麦克尤恩素来擅长以冷静细腻的笔触打磨幽暗题材,赋予其精妙无双的质感。八个故事各如黑晶棱镜之一面,折射出日常生活中平凡人性所可能误陷的种种魔怔与梦魇。平地与深渊,生与死,真实与玄幻,伦常与变态之间的界限恍若蛛丝般轻薄,看后令人或怅然或倒吸凉气,同时又觉得其魔力不可抗拒。

以如此短薄篇幅,麦克尤恩却惊才遽现,征服了文坛。所录每一篇都可谓杰作,令人过目难忘。此书是阅读和了解这位天才作家的最佳切入点。

《最初的爱情,最后的仪式》是麦克尤恩的处女作与成名作。

麦克尤恩素来擅长以冷静细腻的笔触打磨幽暗题材,赋予其精妙无双的质感。八个故事各如黑晶棱镜之一面,折射出日常生活中平凡人性所可能误陷的种种魔怔与梦魇。平地与深渊,生与死,真实与玄幻,伦常与变态之间的界限恍若蛛丝般轻薄,看后令人或怅然或倒吸凉气,同时又觉得其魔力不可抗拒。

以如此短薄篇幅,麦克尤恩却惊才遽现,征服了文坛。所录每一篇都可谓杰作,令人过目难忘。此书是阅读和了解这位天才作家的最佳切入点。

《最初的爱情,最后的仪式》是麦克尤恩的处女作与成名作。