其它标题:

Jean Cocteau s'adresse... à l'an 2000

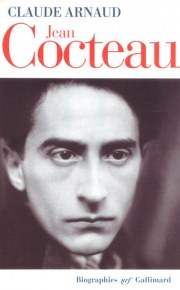

This is not the end of the Cocteau story, of course, for as we have constantly witnessed, he is always oriented towards the future due to his undimmed faith in the creative act, and none more so than in the medium of film. Indeed, he was even more advanced in his preparations for death and the after-life of his work than originally thought.

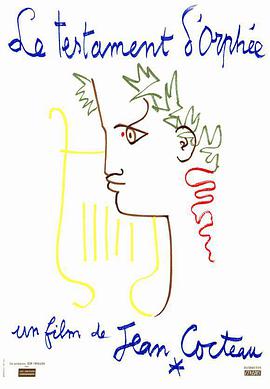

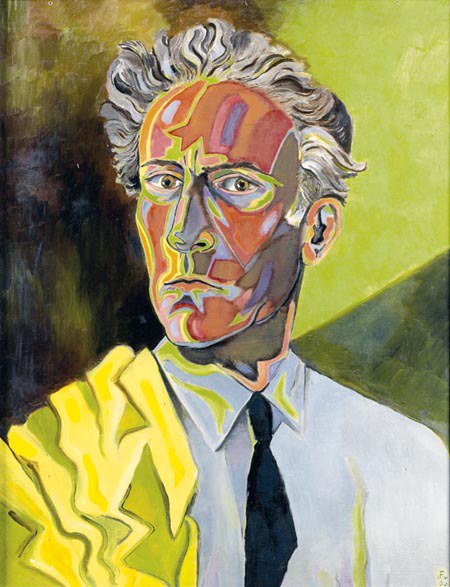

Just a couple of months before his death, in August 1963, he made one last film: a 25-minute short entitled Jean Cocteau s’adresse à l’an 2000 (Cocteau addresses the year 2000). The film comprises one still and highly sober shot of Cocteau facing the camera head-on to address the youth of the future. Once recorded, this spoken message for the 21st century was wrapped up, sealed and posted on the understanding that it would be opened only in the year 2000 (as it turned out, it was discovered and exhumed a few years shy of that date). If in The Testament Cocteau portrays himself as a living anachronism, a lonesome classical modernist loitering in space-time in the same buckskin jacket and tie while lost in the spectral light of his memories, here he acknowledges explicitly the irony of his phantom-like state: by the time the viewer sees this image, he, J. C., our saviour Poet, will long be dead.

Temporality is typically skewed: speaking from both 1963 and 2000 Cocteau is at once nostalgic for the present that will have passed and prophetic about the future. There is thus both a documentary aspect and projective thrust to the film, another new configuration of ‘superior realism’ and fantasy enhanced by Cocteau’s seamless performance as himself and his now ‘immortal’ status as a member of the Académie Française. He reiterates some of his long-standing artistic themes and principles: death is a form of life; poetry is beyond time and a kind of superior mathematics; we are all a procession of others who inhabit us; errors are the true expression of an individual, and so on. The tone is at once speculative and uncompromising, as when Cocteau pours vitriolic scorn on the many awards bestowed upon him, which he calls ‘transcendent punishments’. He also revels in the fact that he can say now what he likes with absolute freedom and impunity since he will not be around to suffer the consequences.

The status of Jean Cocteau s’adresse à l’an 2000 remains ultimately unclear. Is it a new testament or confession, or a heroic demonstration of the need for human endurance, or a pure ‘farce of anti-gravitation’ as he puts it? Or everything at once? It is entirely characteristic of Cocteau to leave us hanging on this suspended paradox. What is certain, however, and what we have consistently seen, is that Cocteau’s life and body are his work, and his work in turn is always mysteriously alive. This is Cocteau’s final gift to his fellow human beings. Let us retain and celebrate the force of that gesture. He is resurrected before our eyes, ever-present, defiant and joyfully queer.

Jean Cocteau is dead, long live Cocteau!

(James S. Williams)