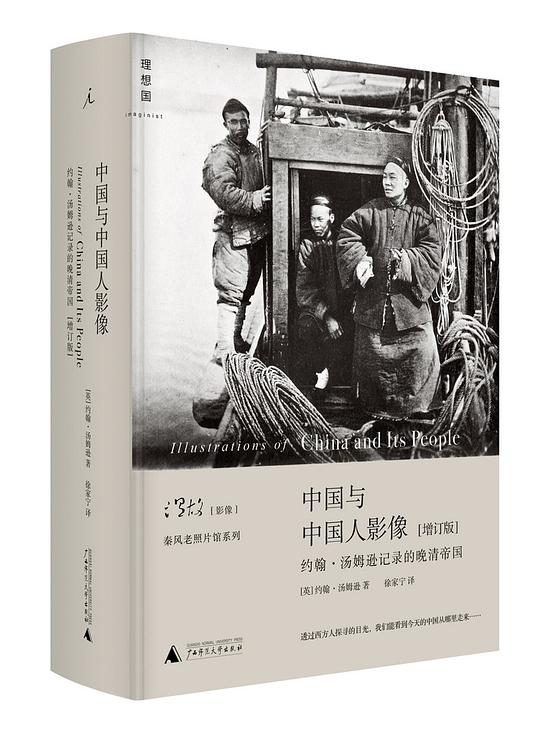

中国与中国人影像(增订版) 豆瓣

Illustrations of China and Its People

9.0 (6 个评分)

作者:

[英] 约翰·汤姆逊

译者:

徐家宁

广西师范大学出版社·理想国

2015

- 5

鸦片战争,太平天国……衰腐的晚清帝国在喘气的间隙开始洋务运动,西学东渐,改变悄然发生。纪实摄影的先驱约翰•汤姆逊恰逢其时来到中国,以强烈的纪实风格,记录下落后腐朽与求变图强并存的中国。因此有了这部中国最早的全景式影像记录,也是第一部通过直观的照片而不止是抽象的描述,多层面地介绍中国的皇皇巨著。

1867—1872年间,约翰•汤姆逊足迹遍布中国南北各地,包括香港、澳门、台湾、海南、北京、上海、天津、广州、武汉、南京、镇江、厦门、福州、宜昌、九江、烟台、宁波……镜头下既有达官显贵与贩夫走卒,也有山川河流和民生时局,显要人物如恭亲王奕、晚清重臣李鸿章、两广总督瑞麟、军机大臣宝鋆、兵部尚书沈桂芬、工部尚书毛昶熙、户部尚书董恂、数学家李善兰等,都有珍贵的影像呈现;又如烟客、媒婆、马快、兵卒、囚犯、纤夫、乞丐、僧尼、商贩、艺伎及识银、缫丝、制茶、葬礼等等社会百态都有生动的记录,金陵机器局、福州船政局、初建时的上海外滩,以及铁路、轮船等新的气息,也是书中重点观照的对象。

汤姆逊不仅仅是一名摄影大师,更是一位带着自己的思考行走的观察者,他对中国社会的解析涉及方方面面,无论镜头或是文字,视角都颇为科学、严谨,至今仍觉新鲜、生动。我们看到的人物、风光、建筑、物什,不仅仅是1870 年代中国的面貌,也是更长的时间跨度内、甚至在某些方面数千年都鲜有改变的中国的侧写。因而很多时候,文字并不是照片的附注,而照片却可视为文字的说明。

汤姆逊出版此书的初衷,是为西方提供有关中国的百科全书式的影像资料,而在当下中国,透过西方人探寻的目光,我们看到了一个近150年前真实存在的中国,看到了今天的中国从哪里走来。

1867—1872年间,约翰•汤姆逊足迹遍布中国南北各地,包括香港、澳门、台湾、海南、北京、上海、天津、广州、武汉、南京、镇江、厦门、福州、宜昌、九江、烟台、宁波……镜头下既有达官显贵与贩夫走卒,也有山川河流和民生时局,显要人物如恭亲王奕、晚清重臣李鸿章、两广总督瑞麟、军机大臣宝鋆、兵部尚书沈桂芬、工部尚书毛昶熙、户部尚书董恂、数学家李善兰等,都有珍贵的影像呈现;又如烟客、媒婆、马快、兵卒、囚犯、纤夫、乞丐、僧尼、商贩、艺伎及识银、缫丝、制茶、葬礼等等社会百态都有生动的记录,金陵机器局、福州船政局、初建时的上海外滩,以及铁路、轮船等新的气息,也是书中重点观照的对象。

汤姆逊不仅仅是一名摄影大师,更是一位带着自己的思考行走的观察者,他对中国社会的解析涉及方方面面,无论镜头或是文字,视角都颇为科学、严谨,至今仍觉新鲜、生动。我们看到的人物、风光、建筑、物什,不仅仅是1870 年代中国的面貌,也是更长的时间跨度内、甚至在某些方面数千年都鲜有改变的中国的侧写。因而很多时候,文字并不是照片的附注,而照片却可视为文字的说明。

汤姆逊出版此书的初衷,是为西方提供有关中国的百科全书式的影像资料,而在当下中国,透过西方人探寻的目光,我们看到了一个近150年前真实存在的中国,看到了今天的中国从哪里走来。